-

含教案

高中地理人教选择性必修一2.1塑造地表形态的力量第3课时PPT课件含教案

页数:39 | 大小:78M本套PPT课件动态模板专为高中地理人教版选择性必修一“2.1塑造地表形态的力量”第3课时岩石圈的物质循环而设计,包含39页内容,全面介绍岩石的类型、产生原因、特点及其应用。通过动态展示和深入讲解,本课件旨在帮助学生深入理解岩石圈的物质循环,掌握岩石学的基础知识。课件伊始,通过播放纪录片《地理中国》的相关视频,结合不同岩石的图片,生动引入岩石圈物质循环的主题,激发学生的学习兴趣和好奇心。这种视觉和听觉的双重刺激,为学生提供了直观的学习材料,帮助他们建立起对岩石的初步认识。接着,课件详细阐述了岩浆岩、沉积岩和变质岩的常见类型、形成过程和特点。通过对比分析,学生可以清晰地理解不同类型岩石的形成机制和性质差异,以及它们在地质学中的重要性。在课件的最后部分,通过示意图展示了岩石圈的物质循环过程,并提供了判断三大类岩石的技巧。这种直观的展示和实用的技巧,不仅提升了学生的学习效率,还帮助他们掌握了课时的重要考点,为他们的地理学习之路奠定了坚实的基础。总体而言,这套PPT课件通过结合视频资料、图片展示、示意图解析和知识点总结等多种教学手段,不仅丰富了教学内容,还提高了教学效果。它不仅帮助学生理解岩石圈物质循环的科学原理,还培养了他们分析和解决地理问题的能力,为他们的地理学习之路提供了有力的支持。

-

含教案

高中地理人教选择性必修一第三单元大气的运动单元复习课件PPT课件含教案

页数:26 | 大小:8M本套PPT课件专为高中地理人教版选择性必修一“大气的运动”单元复习课设计,共包含26张幻灯片。该课件通过四个精心策划的部分,全面复习大气运动的相关知识,旨在帮助学生系统地整理和巩固大气运动单元的学习内容。课程伊始,通过一张思维导图在PPT上清晰地展示了本节课的知识结构,为学生提供了一个清晰的复习框架,帮助他们整理复习思路,确保复习的高效性。第一部分“单元重点”深入探讨了大气运动的基础知识。第一小节“大气的基本运动”通过图文结合的方式,生动形象地展现了大气运动的基本原理和过程。第二小节“大气运动”则详细区分了两种不同的情形:一是地表均匀,地球自转不公转;二是地表不均匀,地球自转且公转,让学生理解不同条件下大气运动的特点。第三小节“气候的形成”则聚焦于气候的差异性,通过表格形式介绍了不同类型气候的分布规律、成因和气候特征,以气温和降水的不同来表现气候的多样性。第四小节“天气系统”则涵盖了冷锋、暖锋、准静止锋、气旋和反气旋等天气系统,让学生了解这些系统对天气变化的影响。第二部分“单元例题”通过设计单元例题,检测学生对重点知识的掌握情况,同时也为学生提供了实践应用知识的机会,加深对大气运动理论的理解。整套PPT课件通过丰富的视觉材料、清晰的图表和实例分析,为学生提供了一个直观、系统的复习平台。课件的设计旨在培养学生的地理学科素养,提高他们对大气运动的认识和理解。通过本课件的学习,学生将能够更加深刻地理解大气运动的复杂性和动态性,以及这些特性如何影响天气和气候,为未来的学习和研究打下坚实的基础。

-

含教案

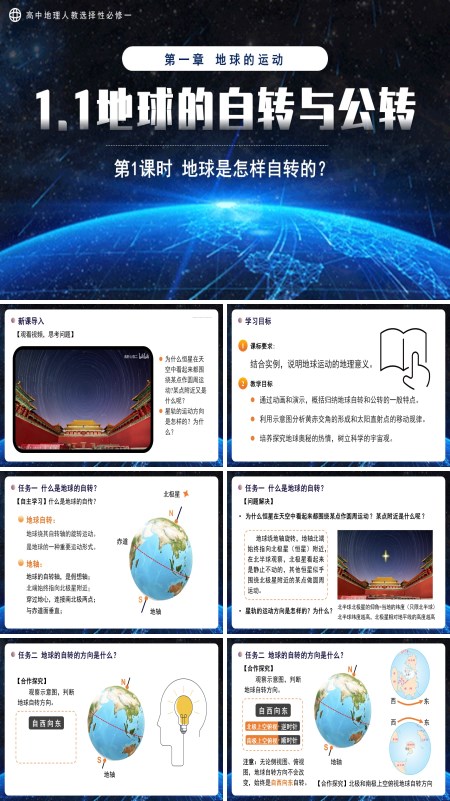

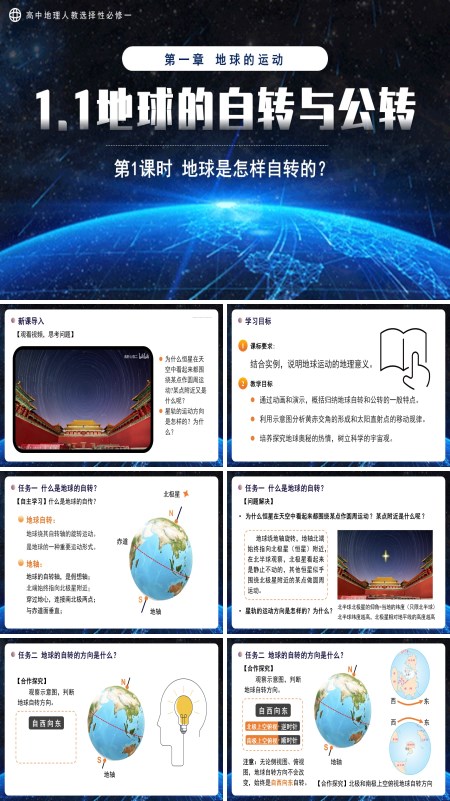

高中地理人教选择性必修一1.1地球的自转和公转第1课时地球是怎样自转的PPT课件含教案

页数:28 | 大小:51M本套PPT课件是专为高中地理人教版选择性必修一“1.1地球的自转和公转”第1课时设计的动态教学模板,共28页,旨在深入探讨地球自转的基本概念、意义及其对地理现象的影响。通过精心设计的课件内容,本模板旨在帮助学生构建全面的地理知识体系。课件的开篇通过播放一段恒星移动产生星轨的视频,激发学生的好奇心,并引导他们思考相关问题,从而自然地引入地球自转的主题。接着,课件详细解释了地球自转和地轴的概念,并利用视频中星轨的方向来帮助学生理解地球自转的方向。课件不仅介绍了自转方向的判断方法,还通过俯视图和从北极点、南极点观察的视角,让学生从不同角度理解自转方向。此外,课件还深入探讨了地球自转的周期、角速度和线速度等关键概念。通过结合实际材料和案例分析,课件不仅传授了理论知识,还考察了学生对课堂内容的理解和应用能力。地球的自转是地理学中一个基础而重要的概念,它不仅导致了地球上的昼夜更替和时间差异,还对气候、天气等自然现象产生了深远的影响。本套PPT课件通过动态的视觉效果和互动环节,使学生能够直观地理解地球自转的复杂性,并掌握相关的地理知识。通过本课件的学习,学生将能够更好地理解地球自转对日常生活和自然环境的影响,为进一步学习地理知识打下坚实的基础。

-

含教案

八年级地理上册人教3.2土地资源PPT课件含教案

页数:41 | 大小:32M该课件以幻灯片的形式介绍了土地资源的内容,方便教师在使用PowerPoint时更好的介绍土地资源的特征。PPT课件的第一部分是土地资源的特征,介绍了土地资源的利用类型、土地资源的类型、我国土地资源的现状、我国土地资源的特征等内容。第二部分是地区分布不均,介绍了我国土地资源的分布、我国土地资源的主要分布地区等内容。第三部分是合理利用土地,介绍了合理利用土地的重要性以及关于土地资源保护的相关政策及法律法规。第四部分是课堂小结,对自然资源的土地资源的类型特征及分布特点进行了简要的总结。

-

含教案

八年级地理上册人教3.3水资源PPT课件含教案

页数:36 | 大小:19M该课件以幻灯片的形式介绍了水资源的内容,方便教师在使用PowerPoint时更好的介绍水资源的种类。PPT课件的第一部分是时空分布不均,介绍了水资源分布的空间特征和时间特征。第二部分是合理利用水资源,介绍了利用水资源的重要性及合理利用水资源的途径。此外,这一部分还介绍了跨流域调水工程、我国水资源现状等方面的内容。第三部分是课堂小结,对水资源的概念、水资源的分布和水资源的现状进行了简要的总结,并呈现了相关的练习题。

-

含教案

八年级地理上册人教4.3工业PPT课件含教案

页数:38 | 大小:28M该课件以幻灯片的形式介绍了工业的内容,方便教师在使用PowerPoint时更好的介绍工业的重要作用。PPT课件的第一部分是工业及其重要性,介绍了工业的生产环节、工业的重要性、工业的影响、我国工业的发展历程等内容。第二部分是我国工业的分布,介绍了我国沿海地区主要的工业中心、东北重工业地区、我国四大工业基地等内容。第三部分是高新技术产业的发展,介绍了我国的高新技术产业及其发展历程。第四部分是课堂小结,对中国工业的重要性、中国工业的分布和高新技术产业进行了总结。

-

含教案

八年级地理上册人教1.2人口PPT课件含教案

页数:43 | 大小:13M该课件以幻灯片的形式介绍了人口的内容,方便老师在使用PowerPoint时更好的分析我国人口的分布特点。PPT课件的第一部分是世界上人口最多的国家,介绍了我国是世界上人口最多的国家、我国的人口自然增长率等内容。第二部分是人口东多西少,介绍了人口密度、我国的人口分布等方面的内容。第三部分是课堂小结,对人口数量和人口分布进行了简要的总结。第四部分是课堂练习,介绍了关于中国的人口分布的练习题。

-

含教案

八年级地理上册人教1.3民族PPT课件含教案

页数:42 | 大小:43M该课件以幻灯片的形式介绍了民族的内容,方便老师在使用PowerPoint时更好的介绍我国民族的构成情况。PPT课件的第一部分是中华民族大家庭,介绍了中国的民族、中国的民族构成、我国的少数民族、我国的民族画、我国的少数民族的文字等内容。第二部分是民族分布特点,介绍了我国的民族政策、我国的民族分布等内容。第三部分是课堂小结,对中华民族大家庭、民族分布特点进行了简要的总结,并呈现了相关的练习题。

-

含教案

八年级地理上册人教2.4自然灾害PPT课件含教案

页数:41 | 大小:25M该课件以幻灯片的形式介绍了自然灾害的内容,方便教师在使用PowerPoint时更好的介绍常见的自然灾害。PPT课件的第一部分是常见的自然灾害,介绍了自然灾害的定义、常见的气象灾害、我国的气象灾害、常见的地质灾害等内容。第二部分是我国的自然灾害,主要介绍了干旱灾害、洪涝灾害、寒潮灾害、滑坡、泥石流等内容。第三部分是防灾减灾,介绍了防灾减灾工作开展的注意事项及重要性。第四部分是课堂小结,对自然灾害和我国的自然灾害进行了简要的总结并进行了举例。

-

含教案

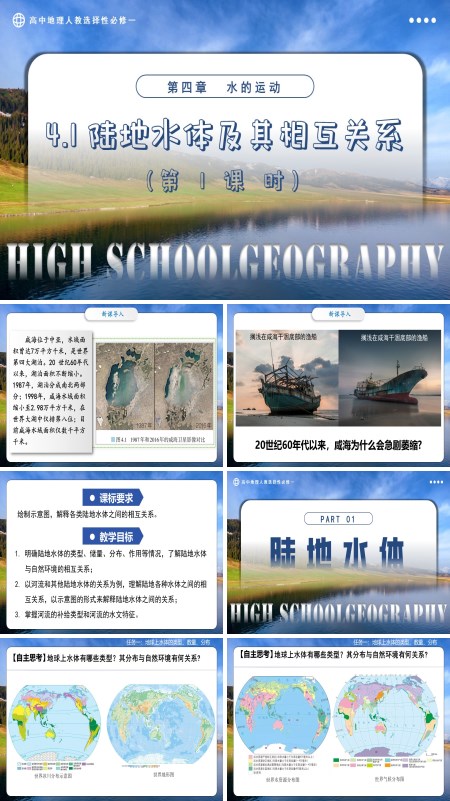

高中地理人教选择性必修一4.1陆地水体及其相互关系PPT课件含教案

页数:48 | 大小:177M本套PPT课件是专为高中地理人教版选择性必修一“4.1陆地水体及其相互关系”课程设计的动态教学模板,全面介绍了陆地水体的类型、分布、相互联系以及对生物活动的影响等关键知识点,共48页。课件内容分为陆地水体和陆地水体的相互关系两个核心部分,旨在深入剖析水在自然界中的循环和作用,以及陆地水体对生态环境和人类活动的重要性。第一部分以威海水体急剧萎缩的现象为切入点,引发学生对水资源问题的关注,进而引入地球水体的类型和分布特征。课件详细讲解了不同类型水体的含量、大小等信息,以及沼泽、河流、湖泊等水体对气候的作用和影响。通过这部分内容,学生能够理解陆地水体的多样性和它们在维持生态平衡中的关键角色。第二部分则通过长江和鄱阳湖在丰水期和枯水期的水体流动等实例,分析了陆地水体之间的相互关系,包括相互补给和单向补给等。这部分内容帮助学生认识到陆地水体之间的复杂联系,以及这些联系如何影响水资源的分布和利用。课件通过丰富的图表、实例和案例分析,使学生能够直观地理解陆地水体的类型和分布,以及它们之间的相互联系。同时,课件还强调了陆地水体对生物活动,尤其是对人类社会的重要性,让学生意识到保护水资源的必要性。总体而言,本课件通过详细的分析和丰富的教学内容,使学生能够全面掌握陆地水体的相关知识,理解水循环的复杂性,以及陆地水体对生态环境和人类活动的影响。通过本课件的学习,学生将能够更好地理解水资源的宝贵性,并提高他们对水资源管理和保护的意识。

-

含教案

高中地理人教选择性必修一3.2气压带和风带(第2课时)PPT课件含教案

页数:32 | 大小:118M本套PPT课件是为高中地理人教版选择性必修一“3.2气压带和风带”第2课时“海陆分布对气压带和风带的影响”专门设计的动态教学模板,涵盖了气压中心的定义、季风类型的特征以及习题练习反馈等内容,共32页。课件内容分为海陆热力性差异、北半球海陆气压中心、季风环流三个部分,旨在深入探讨海陆分布如何影响全球气压带和风带的分布与变化。第一部分通过一个关于“海陆热力性质差异”的实验视频,引导学生分析沙子与海洋的比热容差异,理解海洋与陆地在升温和降温速度上的差异,以及这种差异如何导致不同季节海陆气温和气压的变化。这一实验视频不仅增加了课堂的趣味性,也帮助学生直观理解海陆热力性差异对气压带和风带的影响。第二部分则结合北半球的地图和气压示意图,详细分析了北半球气压中心的具体位置和形成过程。通过地图和示意图的直观展示,学生能够清晰地看到气压中心的分布,并理解其背后的形成机制。第三部分聚焦于季风环流的学习,探讨了不同季节季风的风向变化以及对天气的影响。通过这部分内容,学生能够掌握季风环流的基本概念,并了解季风如何影响气候和天气。最后,课件对课堂内容进行了总结,帮助学生查漏补缺,巩固所学知识。整体而言,本课件通过实验视频、地图分析和季风环流的详细讲解,使学生能够全面理解海陆分布对气压带和风带的影响,以及季风环流对气候和天气的具体影响。通过本课件的学习,学生将能够更好地理解海陆分布对全球气候系统的作用,并提高他们对气候变化的科学认识。

-

含教案

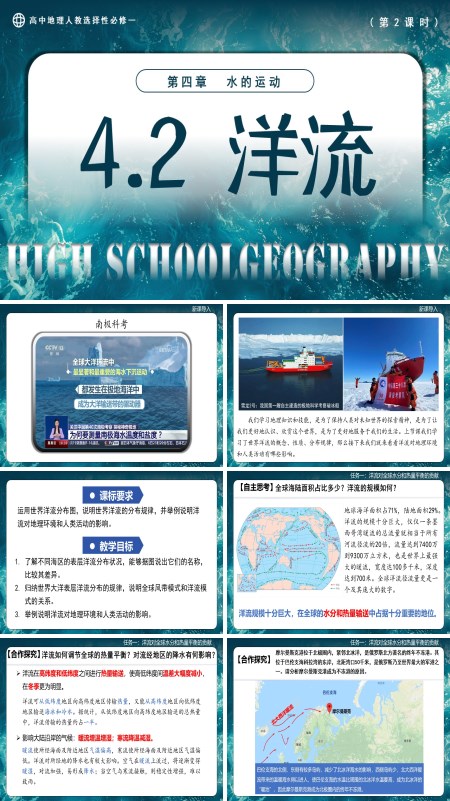

高中地理人教选择性必修一4.2洋流(第2课时)PPT课件含教案

页数:42 | 大小:222M本套PPT课件专为高中地理人教版选择性必修一“4.2洋流”第2课时的教学而设计,动态模板深入探讨了洋流对人类活动的影响、洋流的规模和作用以及实例探究等内容,共42页。课件通过丰富的内容和直观的展示,旨在帮助学生理解洋流作为一种主要的海水运动形式,如何以风为动力,沿着一定方向进行有规律的水平流动,并对全球气候和人类活动产生深远影响。课件的开篇通过一则关于南极科考队测量南极海水温度和盐度的新闻,激发学生的思考,引导他们探讨全球海洋与陆地面积的比例以及洋流的规模。结合实例,课件探究了洋流在调节地球热量平衡、影响周边地区降水以及对人类运输活动的重要性。这一部分不仅增强了学生对洋流作用的认识,也培养了他们的全球视野。随后,课件详细介绍了世界四大渔场的位置,并分析了洋流对这些渔场的影响。通过表格形式展示的渔场分析角度和专业术语,帮助学生建立起对洋流影响渔业的系统理解,从而筑牢基础知识。这一部分的讲解不仅让学生了解了洋流对渔业的具体影响,也提高了他们对海洋资源管理和保护的意识。最后,课件对课堂内容进行了总结,巩固了学生的学习成果。通过本课件的学习,学生将能够全面掌握洋流的相关知识,理解洋流如何塑造全球气候和影响人类活动。课件通过实例探究和专业术语的讲解,使学生能够将理论知识应用于实际问题中,提高他们分析和解决问题的能力。总体而言,本课件通过详细的分析和丰富的教学内容,使学生能够深入理解洋流的复杂性,并提高他们对海洋环境的科学认识。

-

含教案

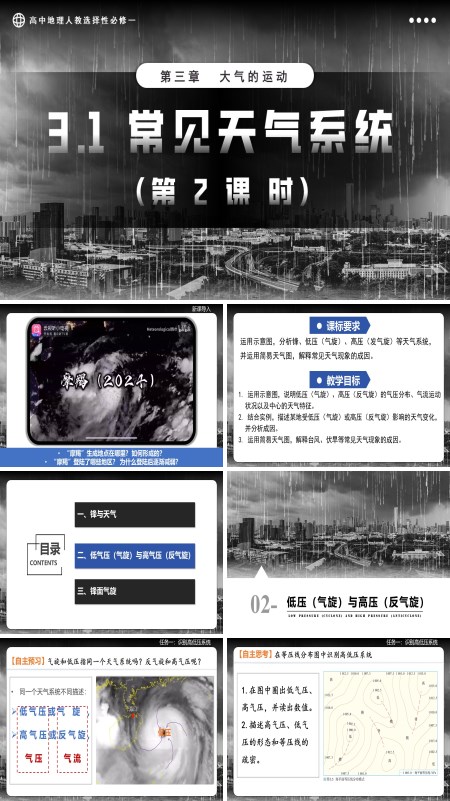

高中地理人教选择性必修一3.1常见天气系统(第2课时)PPT课件含教案

页数:34 | 大小:167M本套PPT课件是为高中地理人教版选择性必修一“3.1常见天气系统”第2课时“低气压与高气压”专门设计的动态教学模板,涵盖了高低气压的形成原因、不同气压中心的天气特征以及常见天气现象的成因等关键知识点,共34页。课件内容分为三个部分:锋与天气、低气压与高气压、锋面气旋,旨在全面深入地讲解气压系统对天气的影响。在第一部分,课件首先明确了本节课的课程标准要求和教学目标,介绍了气旋气压的描述方法,并指导学生如何解读等压线分布图,识别不同的气压系统。这一部分为学生提供了理解气压系统的基础框架。第二部分通过合作探究的方式,引导学生深入研究高低气压中心的气压类型、风向、水平和垂直气流在南北半球的差异,以及这些因素如何影响天气状况。这种互动式学习不仅增强了学生的参与感,也促进了他们对气压系统影响天气的深入理解。第三部分则通过分析台风“摩羯”的新闻报道,具体探讨了台风的形成过程、特点和出生地点,以及极端天气现象如台风对人类社会的影响和预防措施。这一部分将理论与实践相结合,帮助学生理解极端天气现象背后的科学原理,并学会如何应对这些天气事件。整体而言,本课件通过丰富的内容和多样的教学方法,使学生能够系统地掌握低气压与高气压的相关知识,理解气压系统对天气变化的影响,并学会如何分析和应对极端天气现象。通过本课件的学习,学生将能够更好地理解天气系统的复杂性,并提高他们对天气变化的科学认识和应对能力。

-

含教案

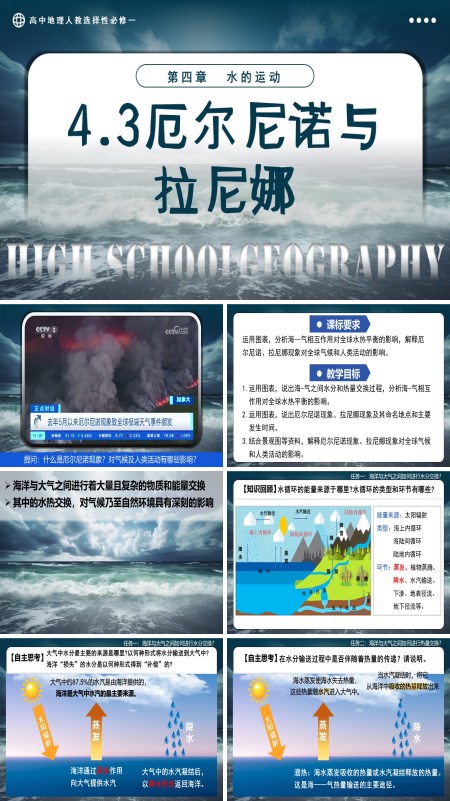

高中地理人教选择性必修一4.3海—气相互作用PPT课件含教案

页数:43 | 大小:218M本套PPT课件是专为高中地理人教版选择性必修一中的“海—气相互作用”单元设计的,共包含43张精心制作的幻灯片。该课程的核心目标是帮助学生深入理解海—气相互作用的基本概念和过程,掌握海洋与大气之间的相互作用对全球气候的调节作用,并探讨这些相互作用对人类活动的影响。课程伊始,通过展示厄尔尼诺现象的图片,激发学生的兴趣,引出海—气相互作用的主题。随后,课程分为七个任务,逐步深入探讨海—气相互作用的各个方面。任务一探讨海洋与大气之间的水分交换机制,通过图文结合的方式,展示了水循环的能量来源、类型和环节,帮助学生理解水循环的基本原理。任务二则聚焦于海洋与大气之间的热量交换,详细解释了海洋中的水分如何通过蒸发进入大气,以及热量如何通过潜热和长波辐射的方式进行交换,同时探讨了大气中的水分如何通过降水回到海洋,以及风如何驱动海水运动,实现热量交换。任务三和任务四分别深入讲解了沃克环流和厄尔尼诺现象,让学生理解这些现象的形成机制及其对全球气候的影响。任务五进一步探讨了厄尔尼诺现象对气候和人类活动的广泛影响,增强学生对这一现象实际意义的认识。任务六和任务七则转向拉尼娜现象,分析了这一现象的特点及其对气候和人类活动的潜在影响。通过这一系列的任务,学生不仅能够掌握海—气相互作用的理论知识,还能够通过具体案例学习到这些相互作用如何在实际中发挥作用。本套PPT课件通过丰富的视觉材料和详细的解释,为学生提供了一个全面、系统的学习平台,旨在培养学生的地理学科素养,提高他们对海洋和大气科学的兴趣和认识。

-

含教案

高中地理人教选择性必修一1.2地球运动的地理意义第1课时PPT课件含教案

页数:48 | 大小:87M本套PPT课件是为高中地理人教版选择性必修一“1.2地球运动的地理意义—昼夜交替+时差”专门设计的动态教学模板,共48页,深入探讨了地球运动对地理现象的影响,特别是昼夜交替和时差。通过丰富的视觉材料和互动环节,本课件旨在帮助学生理解地球自转和公转的地理意义,以及这些运动如何塑造我们的日常生活和自然环境。课件首先通过展示同一时间不同地区昼夜之分的图片,激发学生的思考,为接下来的教学内容做铺垫。随后,课件通过晨昏线相关的示意图,详细解释了地球昼夜现象的成因。课件还模拟了如果地球自转消失,世界将如何受到影响,让学生认识到地球自转的重要性。如果没有地球自转,地球上的昼夜更替将仅由公转引起,这将导致极端的温差和生物钟的严重紊乱,可能使生物数量大幅减少甚至灭绝。因此,地球自转对于维持地球上生物多样性和生态平衡至关重要。此外,课件还深入探讨了晨昏线的特点,以及在夏至、秋分等特殊日子里,晨昏线的变化及其对昼夜长短的影响。通过示意图和案例分析,学生可以直观地理解晨昏线如何随着地球公转而变化,以及这些变化如何影响全球不同地区的昼夜长度。通过本课件的学习,学生将能够掌握昼夜交替和时差的基本概念,理解地球自转和公转对地理环境的影响,以及这些自然现象如何塑造我们的世界。课件的设计旨在提高学生的地理素养,培养他们对地球运动及其地理意义的深刻理解,为进一步的地理学习打下坚实的基础。

-

含教案

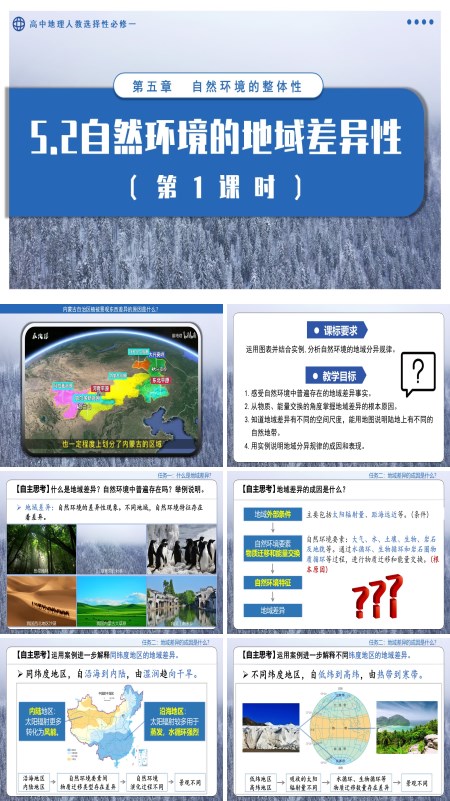

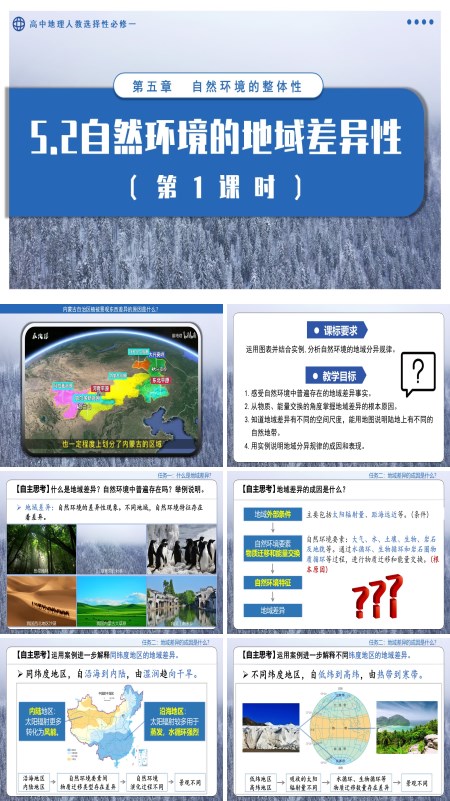

高中地理人教选择性必修一5.2自然环境的地域差异性(第1课时)PPT课件含教案

页数:34 | 大小:108M本套PPT课件专为高中地理人教版选择性必修一“自然环境的地域差异性”单元的第一课时设计,共包含34张幻灯片。该课程的核心目标是帮助学生深入理解自然环境地域差异的概念及其表现,并掌握地域分异规律的基本类型,最终能够运用这些规律分析不同地域自然环境差异的原因。课程伊始,通过展示不同地区的图片,直观地引出自然环境地域差异的主题,激发学生的好奇心,引导他们思考地域差异的成因。随后,课程通过具体案例,进一步阐释不同地域差异形成的原因,帮助学生建立起地域差异性的概念框架。课程中,以亚欧大陆为案例,结合地图认识,让学生了解纬度地带性分异规律。通过地图和气候分布带的结合,总结出地域分异规律的两个主要影响因素:热量和水分。这一部分不仅让学生认识到自然环境要素如何随纬度和水分条件的变化而变化,而且强调了地域分异规律在理解全球环境差异中的重要性。最后,通过设计例题,巩固学生对知识点的理解和记忆,同时检测学生对知识点的掌握程度。这些例题旨在将理论知识与实际问题相结合,提高学生运用地域分异规律分析问题的能力。整套PPT课件通过丰富的视觉材料、案例分析和实践练习,为学生提供了一个全面、系统的学习平台。旨在培养学生的地理学科素养,提高他们对自然环境地域差异性的认识和理解。通过本课件的学习,学生将能够更加深刻地理解自然环境的地域差异性,以及这些差异性如何影响人类活动和全球环境变化。

-

含教案

高中地理人教选择性必修一5.1自然环境的整体性(第1课时)PPT课件含教案

页数:31 | 大小:71M本套PPT课件专为高中地理人教版选择性必修一中的“自然环境的整体性”单元设计,共包含31张幻灯片,旨在引导学生深入理解自然环境的整体性概念。课程以问题导入的方式开始,通过提问激发学生的思考,自然过渡到本节课的主题——自然环境的整体性。任务一“自然环境要素有哪些”通过一张图引发学生讨论,让学生识别并讨论图中所展示的自然环境要素,从而加深对自然环境构成的理解。任务二“自然环境要素如何进行物质和能量交换”采用图文结合的方式,详细阐释了水在不同自然环境要素之间的转移过程,帮助学生深刻理解物质和能量交换的机制。任务三“自然环境要素如何连为整体”进一步探讨了自然环境要素之间的相互联系,让学生理解各要素是如何相互依存、相互作用,形成一个统一的整体。任务四“自然环境的整体功能有哪些”则介绍了自然环境的生产功能和稳定功能,让学生认识到自然环境对人类社会的重要性。任务五“自然环境的整体功能对于人类社会发展有何现实意义”则将视角转向人类社会,探讨自然环境功能对人类生存和发展的保障作用,以及如何通过协调不同区域的自然环境来优化人地关系。课程的尾声,通过知识点总结,帮助学生梳理和巩固本节课的学习内容,建立起知识网络,为后续的学习打下坚实的基础。整套PPT课件通过丰富的视觉材料和深入浅出的解释,为学生提供了一个全面、系统的学习平台,旨在培养学生的地理学科素养,提高他们对自然环境整体性的认识和理解。通过本课件的学习,学生将能够更加深入地理解自然环境的复杂性和相互依存性,以及这些特性如何影响人类社会的发展。

-

含教案

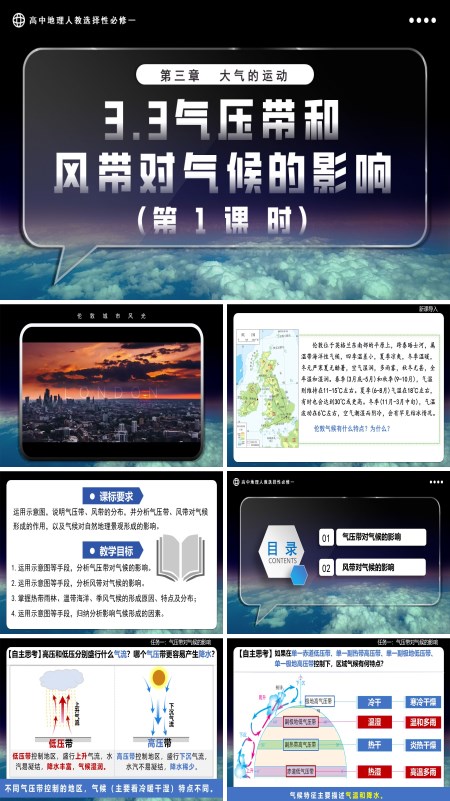

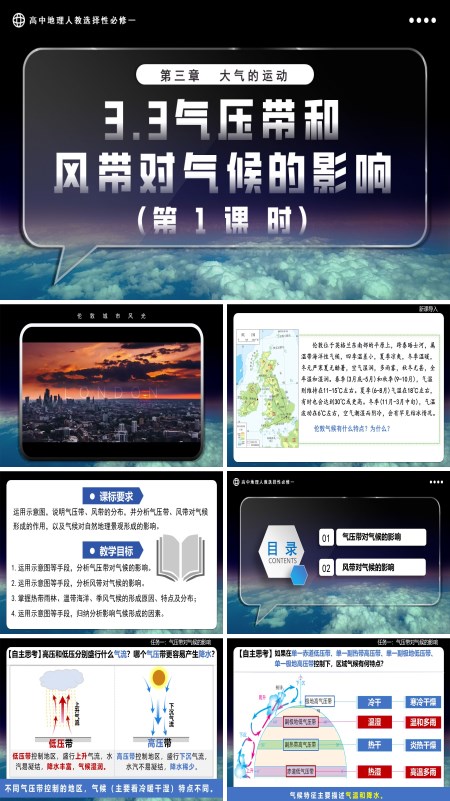

高中地理人教选择性必修一3.3气压带和风带对气候的影响(第1课时)PPT课件含教案

页数:37 | 大小:271M本套PPT课件是为高中地理人教版选择性必修一“3.2气压带和风带对气候的影响”第一课时专门设计的动态教学模板,全面介绍了不同气候类型的特点与分布、气候形成的影响因素以及习题巩固训练等内容,共37页。课件内容分为气压带对气候的影响和风带对气候的影响两个主要部分,旨在帮助学生深入理解气压带和风带如何塑造全球各地的气候特征。第一部分通过伦敦的气候材料作为切入点,激发学生的思考,进而引入课文内容。接着,课件结合温度带分布图,分析了不同区域气候的降水、气温、气流等特征,使学生能够直观地理解气压带对气候的具体影响。这一部分不仅提供了丰富的地理知识,还通过实际案例加深了学生对气候形成条件的理解。第二部分则深入分析了热带雨林气候和极地气候的分布位置、特征与成因。通过对比这两种极端气候类型,学生可以更清晰地认识到不同纬度区域之间的气流方向、性质以及气候特征。这一部分的讲解有助于学生建立起对全球气候分布的宏观认识。课件最后通过习题巩固训练,帮助学生复习和巩固所学知识,确保学生能够将理论知识应用于实际问题中。通过这些练习,学生可以加深对气候类型和形成条件的理解,提高分析和解决问题的能力。总体而言,本课件通过结合实际案例、气候分布图和习题训练,使学生能够全面掌握气压带和风带对气候的影响,理解世界各地气候类型的多样性及其形成的原因。通过本课件的学习,学生将能够更好地理解气候系统的复杂性,并提高他们对气候变化的科学认识和应对能力。

-

含教案

高二数学选择性必修第一册2.2.1 直线的点斜式方程PPT课件含教案

页数:45 | 大小:7M本套PPT模板在内容上首先介绍了本节课的教学目标,包括掌握直线方程的点斜式和斜截式、了解斜截式方程与一次函数的关系等;接着提出问题“如何表示直线上两点坐标与直线的关系?”引导学生思考,为下文的教学做出铺垫;然后教学了根据直线上两点坐标求解直线方程的计算步骤,推导了直线的点斜方程式,并介绍了直线与x轴平行或垂直的两种特殊情况;最后提供了课堂练习题,并总结了课堂内容;

-

含教案

高二物理人教选择性必修第一册2.2 简谐运动的描述PPT课件含教案

页数:26 | 大小:56M该课件以幻灯片的形式介绍了简谐运动的描述的内容,方便主讲老师在使用PowerPoint时更好的介绍描述简谐运动的物理量。PPT课件的第一部分是描述简谐运动的物理量,介绍了振幅的定义、位移的定义、路程的定义、周期的定义、频率的定义、相位的定义等内容。第二部分是简谐运动的表达式与图像,介绍了简谐运动的表达式、简谐运动的图像、简谐运动的两种描述方法的比较等内容。第三部分是巩固提升,对课堂内容进行了简要的总结,并呈现了练习题。