-

含教案

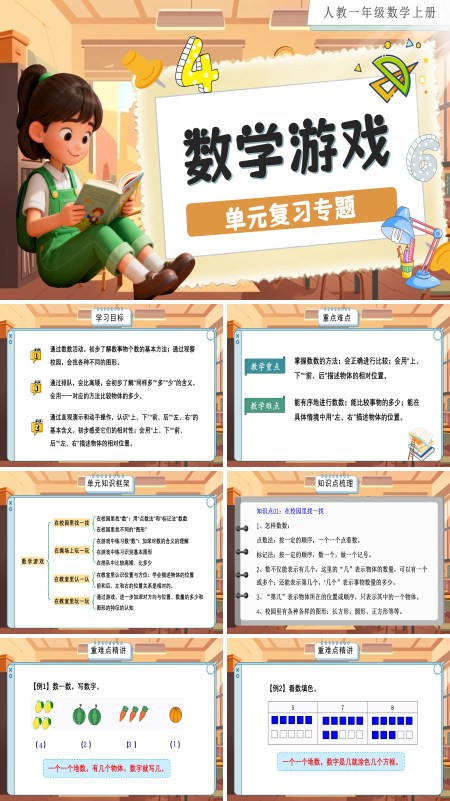

人教数学一年级上册数学游戏单元复习PPT课件含教案

页数:24 | 大小:13M这是一套专为人教版数学一年级上册设计的数学游戏单元复习课件,共包含24张幻灯片。本课件旨在通过数学游戏的形式,让学生在轻松愉快的氛围中进一步巩固本单元所学的数学知识,并熟练运用这些知识解决简单的数学问题。同时,通过游戏激发学生的学习兴趣,提高他们参与教学活动的积极性,并在游戏过程中培养学生的观察、思考、分析和解决问题的能力。该PPT课件从六个方面展开本节课程的学习。首先,第一部分是学习目标,明确指出学生在本节课中需要达到的知识和技能水平。第二部分是重点难点,详细介绍了本单元的重点和难点内容,帮助学生更好地抓住课堂学习的重点。第三部分是单元知识框架,通过思维导图的方式,直观地呈现本单元的知识脉络,帮助学生梳理和整合所学知识。第四部分是知识点梳理,对本单元的知识点进行详细讲解,确保学生对每个知识点都有清晰的理解。第五部分是重难点精讲,通过分析具体的例题,加强学生对知识点的理解和应用能力。最后,第六部分是高频考点精练,通过精选的练习题,帮助学生巩固所学知识,并提高应对考试的能力。通过这套PPT课件,学生不仅能够系统地复习本单元的数学知识,还能在游戏和练习中提高数学思维能力和解题技巧。这种综合性的复习方式有助于学生更好地掌握知识,提高学习效果,并为后续的学习打下坚实的基础。

-

含教案

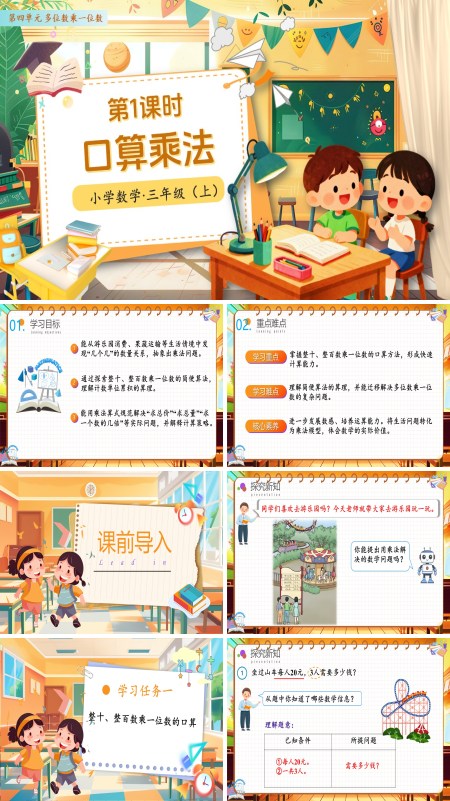

人教小学数学三年级上册第四单元第01课时口算乘法PPT课件含教案

页数:30 | 大小:77M这是一套专为小学三年级上册人教版数学设计的第四单元第一课时口算乘法 PPT 课件,通过 PowerPoint 制作,共包含 30 张幻灯片。乘法作为数学学习中的基础内容,对于解决生活中的诸多问题至关重要,例如计算价格、确定物体数量等。本节课旨在引导学生掌握口算乘法中整十、整百数乘一位数的口算技巧。演示文稿分为四个主要部分。第一部分是课前导入环节,通过游乐园中的算数问题,如计算游乐项目门票总价等,激发学生的学习兴趣,自然地将他们引入本节课的学习氛围。这种情境导入方式能够让学生在熟悉的生活场景中感受数学的应用价值,为后续学习奠定基础。第二部分聚焦于整十、整百数乘一位数的口算方法。通过具体情境,如计算三人乘坐过山车的总费用,引导学生探索口算乘法的两种方法:一是将乘法转化为加法进行计算,二是利用表内乘法进行转化计算。这两种方法的介绍,不仅帮助学生理解口算乘法的原理,还培养了他们的数学思维和灵活运用知识的能力。第三部分介绍了两位数乘一位数(不进位)的口算方法。这一部分通过具体的计算实例,帮助学生掌握更复杂的口算技巧,进一步提升他们的计算能力。通过逐步引导和实例讲解,学生能够更好地理解和应用这些口算方法。第四部分是达标练习和知识总结环节。达标练习部分通过一系列精心设计的题目,帮助学生巩固所学知识,检验他们的学习效果。知识总结部分则对本节课的重点内容进行回顾,帮助学生梳理知识脉络,加深对口算乘法方法的理解和记忆。整个演示文稿通过情境导入、方法讲解、实例练习和知识总结等环节,循序渐进地引导学生掌握口算乘法的技巧。这种教学设计不仅符合小学生的认知规律,还能有效激发他们的学习兴趣,提高他们的数学计算能力和应用能力。

-

含教案

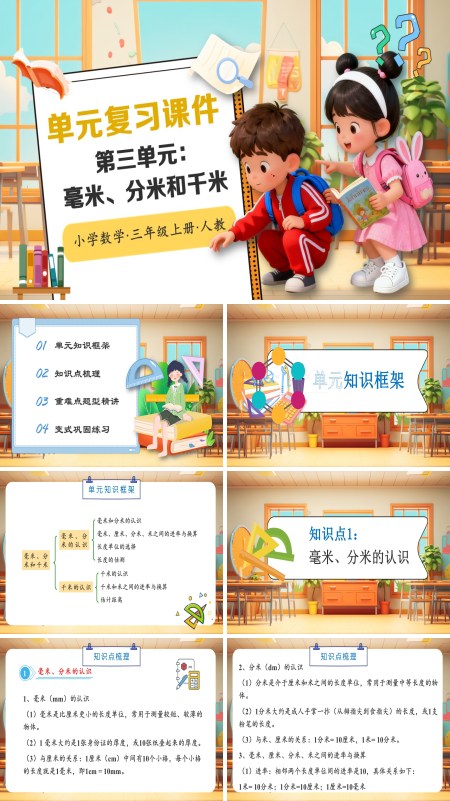

人教小学数学三年级上册第三单元:毫米、分米和千米PPT课件含教案

页数:37 | 大小:11M这是一套专为人教版小学数学三年级上册第三单元“毫米、分米和千米”的复习课而设计的PPT课件,通过PowerPoint精心制作而成,共包含37张幻灯片。本节课的核心目标是引导学生对毫米、分米和千米这些长度单位进行深入复习,使学生能够熟练掌握它们之间的换算关系,并能够准确无误地进行换算。通过四个部分的内容展开,帮助学生系统地复习和巩固所学知识。课件内容概述第一部分:单元知识框架在第一部分,通过思维导图的方式,将本单元所学的具体知识点进行全面展示。思维导图是一种非常有效的学习工具,它可以帮助学生将零散的知识点进行整合,形成一个清晰的知识体系。通过展示思维导图,学生可以直观地看到本单元的主要内容和各个知识点之间的联系,从而更好地理解和记忆所学知识。例如,思维导图可以将毫米、分米和千米的定义、换算关系以及应用场景等知识进行分类和归纳,帮助学生建立起系统的知识框架。这一部分不仅帮助学生回顾了本单元的主要内容,还培养了他们良好的学习习惯。第二部分:知识点梳理第二部分主要帮助学生梳理毫米、分米和千米的认识。这一部分详细展示了毫米、分米和千米的定义、换算方法以及它们在日常生活中的应用。例如,通过展示尺子、卷尺等测量工具,帮助学生直观地理解毫米和分米的实际长度;通过展示千米在测量较长距离时的应用,如公路里程、铁路长度等,帮助学生理解千米的概念。同时,通过具体的换算例子,如1千米=1000米、1分米=10厘米、1厘米=10毫米等,帮助学生掌握这些长度单位之间的换算关系。这一部分通过系统的梳理,帮助学生巩固对毫米、分米和千米的认识,为后续的学习打下坚实的基础。第三部分:重难点题型精讲第三部分是重难点题型的精讲。在这一部分,教师通过展示一些典型的重难点题型,引导学生更好地掌握本单元的内容。例如,对于一些涉及多个长度单位换算的复杂问题,教师会通过详细的分析和讲解,帮助学生理解解题思路和方法。通过逐步引导学生分析问题,先确定需要换算的单位,再按照正确的换算关系进行计算,帮助学生突破这些难点。此外,教师还会通过一些实际应用题,如计算一段路程的长度、测量物体的尺寸等,帮助学生将所学知识应用到实际问题中。通过反复讲解和练习,学生可以更好地掌握这些重难点题型,提高他们的解题能力。第四部分:变式巩固练习第四部分是变式巩固练习。通过一系列精心设计的练习题,帮助学生巩固所学知识,提高他们的计算能力和解题技巧。这些练习题不仅包括基础题,还包含一些变式题,旨在帮助学生灵活运用所学知识,解决不同形式的长度单位换算问题。例如,练习题可以包括不同长度单位之间的换算、实际应用题等,让学生在练习中熟悉各种换算关系和解题方法。通过变式练习,学生可以更好地理解和掌握毫米、分米和千米的换算关系,提高他们的数学思维能力和解决问题的能力。通过这四个部分的系统复习和练习,学生将能够全面掌握毫米、分米和千米这些长度单位的知识点,熟练掌握它们之间的换算关系,并能够准确无误地进行换算。这不仅有助于学生在数学学习中取得更好的成绩,还能培养他们的逻辑思维能力和实际应用能力,为今后的数学学习打下坚实的基础。

-

含教案

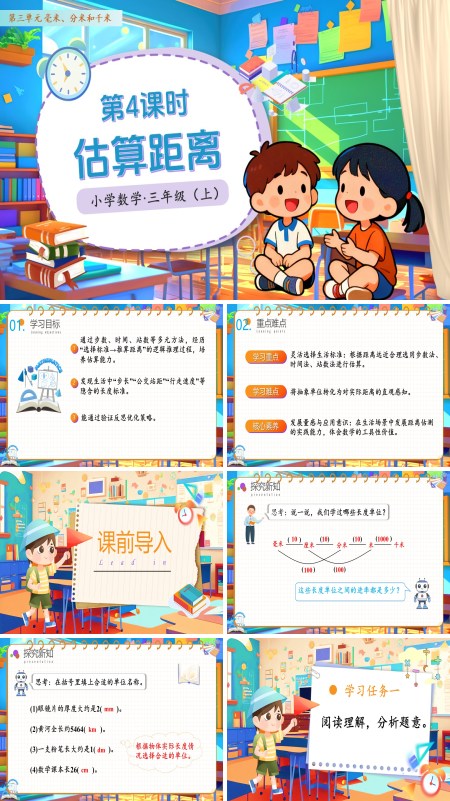

人教小学数学三年级上册第三单元第04课时估计距离PPT课件含教案

页数:27 | 大小:24M这是一套专为人教版小学数学三年级上册第三单元第四课时“估计距离”而设计的PPT课件,通过PowerPoint精心制作而成,共包含27张幻灯片。学习估计距离不仅能够帮助学生掌握一些基本的估计方法,还能让他们对常见距离进行合理的估计,培养他们的空间感知能力和实际应用能力。课件内容概述第一部分:课前导入在课前导入环节,通过复习学生之前所学过的长度单位,包括毫米、厘米、分米、米和千米,帮助学生回顾这些单位的基本概念及其之间的换算关系。这一部分通过提问、展示图片或实物等方式,引导学生说出这些长度单位之间的进率,例如1米=100厘米、1千米=1000米等。通过复习,学生可以更好地将新知识与旧知识联系起来,为后续的学习打下坚实的基础。同时,这一环节还可以激发学生的学习兴趣,让他们带着好奇心进入本节课的学习。第二部分:估计家到学校的距离第二部分是本节课的核心内容之一,主要引导学生估计从家到学校的距离。通过实际生活中的例子,帮助学生理解估计距离的实际意义和应用场景。教师可以先让学生回忆自己从家到学校的路线,然后鼓励他们尝试估计这段距离。接着,教师向学生讲解一些基本的估计方法,如通过观察周围的地标、利用已知的距离作为参考等。例如,教师可以告诉学生,如果他们知道从家到某个商店的距离是500米,而学校在商店的对面,那么从家到学校的距离大约就是1000米。通过具体的例子和讲解,帮助学生掌握估计距离的方法,提高他们的估计能力。第三部分:灵活选择生活标准估计距离第三部分主要介绍如何根据距离的远近,灵活选择不同的生活标准来估计两个地点之间的距离。这一部分通过具体的例子,向学生展示几种常见的估计方法。例如,以步长为标准,教师可以引导学生测量自己的平均步长,然后通过计算步数来估计距离;以每分钟走的路程为标准,教师可以告诉学生一般情况下人每分钟大约走80米,然后通过计算时间来估计距离;以相邻两个公交车站之间的距离为标准,教师可以介绍公交车站之间的距离通常为500米左右,然后通过计算车站的数量来估计距离。通过这些灵活多样的估计方法,学生可以根据实际情况选择最适合的方法来估计距离,提高估计的准确性和实用性。同时,这一部分还可以培养学生的观察力和实际应用能力,让他们学会在生活中运用数学知识解决问题。第四部分:达标练习与总结在第四部分,通过一系列精心设计的达标练习题,帮助学生巩固所学知识,检验他们对估计距离方法的掌握程度。这些练习题可以包括一些简单的估计题目,如估计教室到操场的距离、估计两个同学之间的距离等,也可以包括一些实际应用题,如根据地图估计两个城市之间的距离等。通过练习,学生可以进一步熟悉估计距离的方法,提高他们的估计能力和实际应用能力。在学生完成练习后,教师会对本节课的重点内容进行总结回顾,帮助学生梳理知识脉络,形成完整的知识体系。例如,教师可以再次强调估计距离的方法和标准,同时,对课堂上出现的一些常见错误进行分析和纠正,确保学生能够准确无误地理解和运用所学知识。此外,教师还可以根据学生的课堂表现和练习情况,布置一些课后作业,以便学生在课后进一步复习和巩固所学内容,加深对估计距离方法的理解和掌握。通过这四个部分的系统学习和练习,学生将能够全面掌握估计距离的方法,提高他们的空间感知能力和实际应用能力。这不仅有助于学生在数学学习中取得更好的成绩,还能培养他们的逻辑思维能力和解决实际问题的能力,为今后的数学学习和生活实践打下坚实的基础。

-

含教案

人教小学数学三年级上册第一单元:观察物体PPT课件含教案

页数:30 | 大小:14M这是一套专为人教版小学数学三年级上册第一单元“观察物体”设计的PPT课件,通过PowerPoint精心制作而成,共包含30张幻灯片。本节课的学习目标是引导学生复习从不同方向观察物体的方法,能够正确辨别从不同位置看到的物体形状,并体会观察位置与看到的形状之间的关系。通过四个部分的内容展开,帮助学生系统地复习和巩固所学知识。课件内容概述第一部分:单元知识框架在第一部分,通过思维导图的方式,将本单元所学的关于观察物体的知识点进行全面总结。思维导图是一种非常有效的学习工具,它可以帮助学生将零散的知识点进行整合,形成一个清晰的知识体系。通过展示思维导图,学生可以直观地看到本单元的主要内容和各个知识点之间的联系,从而更好地理解和记忆所学知识。例如,思维导图可以将观察物体的角度(正面、侧面、上面)、物体的形状(长方体、正方体、圆柱等)以及观察位置与形状之间的关系等内容进行分类和归纳,帮助学生建立起系统的知识框架。这一部分不仅帮助学生回顾了本单元的主要内容,还培养了他们良好的学习习惯。第二部分:知识点梳理第二部分是知识点梳理环节,教师将本单元的每个知识点进行详细复习,引导学生自主说出相关知识点的具体内容。这一部分通过提问、讨论和讲解的方式,帮助学生巩固对每个知识点的理解。例如,教师可以展示一些常见物体的图片,如长方体、正方体、圆柱等,引导学生说出从不同方向观察这些物体时所看到的形状。同时,教师还可以通过具体的例子和练习题,帮助学生理解观察位置与看到的形状之间的关系。通过这种系统的梳理,学生可以对每个知识点有更深入的理解和掌握,提高他们的自主学习能力和表达能力。第三部分:重难点题型精讲第三部分是重难点题型的精讲环节。这一部分主要展示了有关观察物体的一些重点和难点题型,并通过讲解的方式帮助学生再次巩固这些知识点。例如,对于一些复杂的立体图形,学生可能在从不同方向观察时容易出现错误。教师可以通过具体的例子,逐步引导学生分析和理解,帮助他们突破这些难点。同时,教师还可以通过一些实际应用题,如根据给定的视图还原立体图形等,帮助学生将所学知识应用到实际问题中。通过反复讲解和练习,学生可以更好地掌握这些重难点题型,提高他们的解题能力。第四部分:变式巩固练习第四部分是变式巩固练习环节。通过一系列精心设计的练习题,帮助学生巩固所学知识,提高他们的观察能力和空间想象能力。这些练习题不仅包括基础题,还包含一些变式题,旨在帮助学生灵活运用所学知识,解决不同形式的观察物体问题。例如,练习题可以包括从不同方向观察物体的形状判断、根据视图还原立体图形等,让学生在练习中熟悉各种观察方法和解题技巧。通过变式练习,学生可以更好地理解和掌握观察物体的知识点,提高他们的数学思维能力和解决问题的能力。通过这四个部分的系统复习和练习,学生将能够全面掌握观察物体的知识点,熟练辨别从不同位置看到的物体形状,并理解观察位置与看到的形状之间的关系。这不仅有助于学生在数学学习中取得更好的成绩,还能培养他们的观察能力和空间想象能力,为今后的数学学习打下坚实的基础。

-

含教案

人教版四年级数学上册第五单元第02课时学画垂线PPT课件含教案

页数:28 | 大小:8M该课件以幻灯片的形式介绍了学画垂线的内容,方便教师在使用PowerPoint时更好的介绍垂线的几种画法。PPT课件的第一部分简要的介绍了用直尺画互相垂直的两条直线的内容。接着,PPT课件依次介绍了过一点画已知直线的垂线、探究垂线的性质等方面的内容。总的来说,这套PPT课件的特色在于使用了大量的图形来帮助学生更好的理解相关的定义,适用范围很广。

-

含教案

人教小学数学三年级上册第二单元:混合运算PPT课件含教案

页数:41 | 大小:16M这是一套针对人教版小学数学三年级上册第二单元“混合运算”的PPT课件,使用PowerPoint制作,包含41张幻灯片。混合运算是数学计算的基础,掌握好混合运算不仅可以提升学生的计算速度,还能提高他们完成相关练习题的效率。本节课是对三年级数学第二单元混合运算的总复习,通过四个部分的内容展开,帮助学生系统地复习和巩固所学知识。课件内容概述第一部分:单元知识框架在第一部分,通过思维导图的方式,帮助学生理清本单元所学的混合运算相关知识点。思维导图是一种非常有效的学习工具,它可以帮助学生将零散的知识点进行整合,形成一个清晰的知识体系。通过展示思维导图,学生可以直观地看到本单元的主要内容和各个知识点之间的联系,从而更好地理解和记忆所学知识。例如,思维导图可以将混合运算的顺序、不同类型混合运算的特点等知识进行分类和归纳,帮助学生建立起系统的知识框架。第二部分:知识点梳理第二部分对本单元所学的四个主要知识点进行详细展开。这四个知识点包括:没有括号的同级混合运算、没有括号的二级混合运算、带有小括号的混合运算以及解决多步计算的实际问题。在讲解每个知识点时,教师会通过具体的例子和详细的步骤,帮助学生理解混合运算的规则和方法。例如,在讲解没有括号的同级混合运算时,教师会强调从左到右的计算顺序;而在讲解带有小括号的混合运算时,会重点讲解先计算括号内的内容。通过这种系统梳理,学生可以对每个知识点有更深入的理解和掌握。第三部分:重难点题型精讲第三部分是重难点题型的精讲。教师会针对本节课的一些重难点题型进行重复讲解,以加深学生的印象。混合运算中的重难点通常包括复杂的运算顺序、括号的使用以及多步计算的实际问题。在这一部分,教师会通过详细的分析和讲解,帮助学生突破这些难点。例如,对于一些包含多个运算符号和括号的复杂表达式,教师会逐步引导学生分析运算顺序,先计算括号内的内容,再按照从左到右的顺序进行同级运算。通过反复讲解和练习,学生可以更好地掌握这些重难点题型,提高他们的解题能力。第四部分:变式巩固练习第四部分是变式巩固练习。通过一系列精心设计的练习题,帮助学生巩固所学知识,提高他们的计算能力和解题技巧。这些练习题不仅包括基础题,还包含一些变式题,旨在帮助学生灵活运用所学知识,解决不同形式的混合运算问题。例如,练习题可以包括不同类型的混合运算表达式,让学生在练习中熟悉各种运算顺序和规则。通过变式练习,学生可以更好地理解和掌握混合运算的精髓,提高他们的数学思维能力和解决问题的能力。通过这四个部分的系统复习和练习,学生将能够全面掌握混合运算的知识点,提升他们的计算速度和解题效率,为今后的数学学习打下坚实的基础。

-

含教案

部编小学数学三年级下册数学广角-搭配(二)PPT课件含教案

页数:39 | 大小:35M这是一套专为《数学广角——搭配(二)》设计的PPT,共包含38页。本节课通过多样化的教学活动,如观察、操作、讨论等,帮助学生掌握搭配的方法和策略,并能够运用这些技巧解决实际问题。通过学习多种表示组合的方法,学生能够体验到数学方法的多样性,从而激发他们对数学的兴趣。同时,教师将引导学生掌握更简便的表达方式,帮助他们全面思考问题,有序地解决数学问题。PPT内容分为四个部分。第一部分是“课前导入”,通过介绍密码箱设置密码的方法引入新课。这种贴近生活的情境设计能够迅速吸引学生的注意力,激发他们的学习兴趣,并为后续学习搭配知识做好铺垫。第二部分是“学习任务”,围绕搭配的核心问题展开。首先,探究简单的排列问题,通过具体的例子引导学生理解排列的基本概念和方法。其次,探究搭配问题,通过实际情境(如穿衣搭配、食物搭配等)帮助学生掌握如何有序地进行搭配。最后,探究简单的组合问题,通过小组讨论和操作活动,让学生理解组合与排列的区别,并掌握组合的基本方法。这一部分的设计旨在通过层层递进的任务,帮助学生逐步掌握搭配的规律和技巧。第三部分是“应用拓展和发散思维”,通过多样化的练习和拓展活动,帮助学生巩固所学知识。一方面,通过呈现图片和实际问题,引导学生根据图片回答问题,培养他们的观察能力和分析能力;另一方面,通过不同类型的解决问题题型,帮助学生拓展思维,提升解决实际问题的能力。这一部分的设计注重培养学生的创新思维和灵活运用知识的能力。第四部分是“知识总结和课后作业”,通过系统的总结,帮助学生梳理本节课的重点内容,进一步巩固所学知识。课后作业则为学生提供了更多的实践机会,帮助他们将课堂所学延伸到课外,进一步提升数学能力。通过这样的结构设计,本套PPT旨在帮助学生在多样化的教学活动中掌握搭配的方法和策略,体验数学方法的多样性,并激发他们对数学学习的兴趣。同时,通过有序思考和简便表达方式的引导,学生能够更全面地解决问题,提升数学思维能力和综合素养。

-

含教案

小升初数学课件第2课时《数学思考、综合实践—数学思考》PPT含教案

页数:20 | 大小:6M这是一套专为小升初数学第二课时《数学思考、综合实践—数学思考》设计的PPT课件,共包含20张幻灯片。本节课的核心目标是通过典型案例的分析与练习,引导学生经历观察、分析、推理、归纳等数学思考过程,从而提升学生的逻辑思维能力、抽象概括能力和问题解决能力。整套PPT课件围绕这一目标,从三个方面展开本节课的学习内容。第一部分是“复习提纲”。这一部分以思维导图的形式呈现,旨在帮助学生对《数学思考、综合实践—数学思考》这一节课程内容进行全面梳理。通过思维导图的结构化展示,学生能够清晰地看到知识点之间的关联,从而更好地把握知识脉络。在梳理过程中,学生不仅能够巩固已学知识,还能进一步提高总结归纳的能力,为后续的学习奠定坚实的基础。第二部分是“经典案例”。这一部分通过结合实际考题,对考点进行了深入剖析。通过对经典案例的分析,学生能够更加直观地理解知识点的运用方法,从而加深对数学概念的理解。同时,这一环节注重引导学生将所学知识与实际问题相结合,帮助学生提高运用知识点解决实际问题的能力。通过经典案例的讲解,学生能够学会如何从复杂的问题中提取关键信息,运用数学思维进行推理和分析,最终找到解决问题的方法。第三部分是“实战演练”。这一部分为学生提供了自主练习的机会,旨在通过实际操作提高学生对知识点的运用能力。通过一系列精心设计的练习题,学生可以在实践中巩固所学知识,进一步提升解题技巧。同时,这一环节也为教师提供了了解学生学习情况的窗口。教师可以通过观察学生的答题情况,及时发现学生在学习过程中存在的问题,并给予针对性的指导和帮助,从而更好地调整教学策略,提高教学效果。整套PPT课件内容丰富、结构合理,既注重知识的梳理与巩固,又强调能力的培养与提升。通过复习提纲、经典案例和实战演练三个环节的有机结合,能够有效激发学生的学习兴趣,帮助学生在数学思考方面取得显著进步,为小升初数学学习做好充分准备。

-

含教案

人教版一年级数学上册第3课时在教室里PPT课件含教案

页数:6 | 大小:13M这份演示文稿整体采用简单的背景对学生进行教学,这样可以尽可能的减少学生注意被分散的可能性,同时还能让学生更加投入到数学游戏的过程当中。首先,第一个游戏是找教室,主要引导学生认识一年级一共有多少个班、自己是属于哪一个班级的,同时知道自己班级教室的所在位置。第二个游戏是介绍教室,这一部分可以抓住这个游戏让学生学会分辨方向。第三个游戏是介绍自己。第四个游戏是熟悉同桌。

-

含教案

人教版一年级数学上册第4课时在教室玩PPT课件含教案

页数:6 | 大小:11M这份演示文稿主要介绍了四个数学游戏。第一个数学游戏是听口令,包括我说你做和正话反做两种规则,这一部分主要引导学生分清左右。第二个游戏是听数下蹲,这一部分可以提高学生的数字敏感性和引导学生初步认识数字。第三部分是抢凳子的游戏,这一部分可以引导学生进行比多少。第四个游戏是拼积木,这个游戏可以引导学生认识不同图形的形状。演示文稿的最后是课堂小结。

-

含教案

《跟着小九学简谱》新教材新课标人教版音乐一年级上册课件PPT含教案

页数:20 | 大小:28M该课件以幻灯片的形式介绍了《跟着小九学简谱》的内容,方便我们在使用PowerPoint时更好的了解简谱的相关内容。PPT课件首先介绍了本节课的学习目标。其次,课件以一些音符及其排列顺序对新课进行了简要的介绍。第三部分则引导学生发现这些简谱中的规律。第四部分邀请同学上台表演音阶演唱。第五部分呈现了一个视频。总的来说,这套PPT课件的风格比较活泼,可以很好的吸引学生的注意力。

-

含教案

一年级数学上册冀教新教材大于、等于和小于PPT课件含教案

页数:31 | 大小:52M这套专为一年级数学上册设计的《大于、小于、等于》主题PPT共计31页,以“情境—操作—符号—应用”四步螺旋上升的教学路径,把抽象的数量关系转化为一年级孩子看得见、摸得着、玩得起的数学体验。课堂从“森林运动会”动画情境切入:小猴跳远3格、小兔跳远5格、小熊跳远3格,教师一句“谁跳得更远?”立刻激活学生已有经验,引出“多、少、一样多”的生活语言。紧接着,教师把三条不同颜色的丝带按格数贴在黑板,形成视觉上的长短对比,再顺势介绍“”“”“=”三个符号的“开口朝大数,尖尖朝小数”的形象口诀,让学生边念边用手臂做“鳄鱼嘴巴”动作,身体记忆符号方向。随后进入“动手搭数”环节:四人一组领10根小棒,一人摆数,一人摆另一数,第三人放符号卡片,第四人当“小裁判”读句子,如“4小于7”。教师巡视时故意设置“陷阱”——给出同样数量的小棒,引导学生自发产生“等于”的需求,符号“=”的出现水到渠成。为了强化符号的抽象功能,课件再投出三组生活照片:3只苹果与5只橘子、6个座位与6个小朋友、2杯水和2杯水,请学生快速举牌选择正确符号,实现从操作到表象的过渡。检测环节设计了三层梯度:第一层“小试牛刀”——看图比大小;第二层“符号回家”——把散落的符号拖到算式中;第三层“生活小侦探”——在教室现场找出可以用今天符号表示的数量对比并拍照上传。课堂总结用“符号儿歌”集体拍手背诵,把知识再次压缩成朗朗上口的节奏。课后作业分两条线:A类“亲子游戏”,和家长一起用家里的物品摆三组比较并拍照;B类“思维拓展”,在数字1—9中任挑两数写4道不同形式的不等式,兼顾趣味与挑战,让“比大小”从课堂延伸到生活的每一个角落。

-

含教案

一年级数学上册冀教新教材几个和第几个PPT课件含教案

页数:29 | 大小:21M这套面向一年级上册《几个和第几个》的29页课件,以“情境故事—动手操作—语言表达—游戏检测”四级台阶,把“基数与序数”这一易混概念拆成孩子可感、可触、可乐学的颗粒化活动,让“几个”与“第几个”不再是黑板上的冰冷符号,而是跳到手心、飞到嘴边的鲜活数学。故事从“动物列车去郊游”展开:课件先播放一列由9节车厢组成的小火车动画,每节车厢跳出不同数量的小动物。教师提问:“小火车一共有几节车厢?”学生齐答“9节”,自然引出“几个”表示总数;随后教师追问:“穿红帽的小兔子在第几节车厢?”孩子们伸手指、张口数,发现“第几个”说的是位置。两问之间,教师用红色圆点标出总数,用箭头指向具体位置,视觉对比让概念差异一目了然。紧接着进入“动手贴一贴”环节:每组领取一张“水果货架”图纸和10张水果贴纸。任务一:把6个苹果贴在货架上,体验“几个”;任务二:再把第3个苹果换成香蕉,体会“第几个”。贴纸可反复移动,学生边操作边用完整句式汇报:“我在第4格贴了第3个苹果,现在第3个苹果被换成香蕉。”声音与动作同步,抽象概念因此落地。为了强化语言输出,课件设计“口令接龙”:教师喊“拿3个”,学生迅速抓3支铅笔;教师再喊“放回第2支”,学生精准操作。两轮之后角色互换,学生喊口令,教师故意做错,引得全班哄笑并纠正,课堂气氛瞬间高涨。检测部分分层推进:第一层“填一填”——看图写“几个”与“第几个”;第二层“连一连”——把左侧的位置词与右侧的物体配对;第三层“生活大搜索”——让学生在教室现场找出“第4张课桌”“第2扇窗”并拍照上传,实现知识迁移。总结时,师生共同创编“位置儿歌”:“几个说数量,第几个说方向,开口别混淆,生活处处藏。”配上节奏拍手,孩子们笑着把知识打包带走。课后作业采用“亲子任务卡”:A卡“厨房小管家”——请孩子晚饭后摆碗筷,说出“一共几个碗”“爸爸坐第几个位置”;B卡“绘本小作者”——用贴纸在空白绘本里编一个“第几个小动物吃几个草莓”的故事。课堂与生活无缝衔接,让“几个”和“第几个”真正住进孩子的日常思维。

-

含教案

一年级数学上册冀教新教材加减法的初步认识PPT课件含教案

页数:27 | 大小:16M这套专为一年级数学上册《加减法的初步认识》量身定制的27页演示文稿,以“公园一日游”为主线,把抽象的数量变化编织进孩子熟悉的生活故事,让“+”“-”第一次出场就带着笑声和温度,而非冷冰冰的符号。课堂从一张动态长卷展开:屏幕缓缓推开一座春日公园——草地上有2只白兔在蹦跳,远处又跑来3只灰兔;湖面上5只天鹅悠闲游弋,忽然飞走了2只。教师一句“你看见了什么数学故事?”瞬间把学生拉进情境。孩子们争先恐后地用生活语言描述“又来了”“飞走了”,教师顺势把“合在一起”“去掉一些”板书为“加法”“减法”的雏形,再让“+”“-”两位小精灵闪亮登场:加号像交叉的小树枝,表示“合起来”;减号像一把小镰刀,表示“拿走”。两幅简单的手势操——双臂交叉做“+”,单臂横劈做“-”——把符号形与义牢牢锁进肌肉记忆。接下来进入“问题列车”环节:课件以连环画形式逐格呈现四组场景图,每格只给半幅画面,留出空白让学生先猜想再揭晓。例如第3格只露出“篮子里原有4个气球”,第4格空白,教师提问:“放飞了几个?”学生用手势投票2、3或4,随后动画揭晓放飞2个,篮子里剩2个。猜想—验证—记录算式,三步闭环让算理自然生长。为进一步巩固,课堂设置“小管家”游戏:每组领取一张“公园小卖部”价目表和10元代金券,任务是用加法买两样零食、用减法找回零钱,再把算式贴到展示墙。孩子们边算边吆喝,“我买3元的薯片和2元的果汁,一共5元,找回5元!”真实交易情境让数字有了价格和温度。检测环节同样嵌入故事:第一层“看图算数”——点击湖面,飞走几只天鹅,自动生成算式;第二层“连一连”——把散落的算式与对应场景配对;第三层“生活小剧场”——学生两两合作,一人演“买冰淇淋”,一人演“找零钱”,现场编题、列式、口答,教师即时拍照上传大屏,生成班级“加减法故事墙”。总结时,师生共同创编“符号儿歌”:“加号加号像树枝,两边朋友抱一起;减号减号像镰刀,轻轻去掉不烦恼。”配上节奏律动,孩子们边唱边做动作,把知识唱进心里。课后作业分双线并进:A类“家庭小账本”——和家长一起记录晚餐食材数量变化,写两道加法或减法算式并配图;B类“创意画故事”——用贴纸或画笔在A4纸上创作一幅“我的公园加减法”故事,下节课带来分享。课堂、家庭、创作三维联动,让“+”“-”真正走进孩子的生活,成为他们观察世界、表达变化的数学语言。

-

含教案

一年级数学上册冀教新教材减法的意义PPT课件含教案

页数:28 | 大小:16M这套为一年级上册数学《减法的意义》量身打造的28页课件,以“拿走—变少—还剩”为核心线索,把“减法”这一抽象运算还原成孩子看得见、摸得着、说得出、用得上的一段段生活故事。课堂伊始,一段“欢乐糖果屋”动画率先点燃兴趣:橱窗里原来有6颗草莓糖,小老鼠偷偷叼走了2颗,货架瞬间空出位置。教师顺势追问:“发生了什么变化?”孩子们立刻调动口语经验——“变少了”“被拿走了”“还剩4颗”。教师把这三句话依次贴上黑板,对应出现“-”“=”两个符号,像两位小助手把生活语言翻译成数学语言,减法的雏形就此扎根。紧接着进入“动手操作”环节:每组领取10根双色小棒和一张“魔法地毯”。任务一:在地毯上摆出8根红色小棒,教师口令“拿走3根”,学生边操作边口述:“原来8根,拿走3根,还剩5根。”任务二:角色互换,学生自己出题,小伙伴执行并列出算式。小棒“哗啦啦”的声音成为最直观的减法节拍,孩子在动手与动口的同步中把“整体—部分—剩余”的逻辑链条固化成肌肉记忆。为了突破“减法就是变少”的单一理解,课件特别插入“对比放大镜”:同样8根小棒,如果“添上3根”会发生什么?学生在加法与减法的左右对照中,体会符号方向与数量变化的对应关系,深化对减法本质的认识。随后进行“问题接龙”:屏幕滚动出现生活场景图——7个气球飞走2个、9只小鸭游走4只……学生抢答列式,教师即时把正确算式拖进场景,形成“图—式—话”三向链接。课堂检测分三层闯关:第一层“填一填”,看图填数与符号;第二层“算一算”,听故事写算式;第三层“说一说”,用完整句式讲述“减法故事”。评价环节以“减法小达人”徽章激励,孩子互评互贴星星,教师总结“减法三句话”口诀:“先找总数,再圈去掉,最后数剩余。”朗朗上口,便于迁移。课后作业设计“双通道”:A类“生活小侦探”,请孩子与家长逛超市时记录“原来6瓶牛奶,喝掉2瓶,还剩几瓶”,拍照并口述;B类“创意故事卡”,用贴纸在卡纸编一个“减法童话”,下节课进行故事集市分享。课堂、家庭、创作三线并行,让减法不再是冰冷的算式,而成为孩子解释世界、表达变化的第一把数学钥匙。

-

含教案

一年级数学上册冀教新教材1~5各数的认识和写法PPT课件含教案

页数:38 | 大小:25M这套共38页、专为一年级上册《1~5各数的认识与写法》定制的演示文稿,像一条“数字探秘小径”,把1、2、3、4、5从抽象符号变成孩子们看得见、摸得到、画得出、用得上的“生活小伙伴”。课堂伊始,屏幕徐徐展开一幅“幸福小镇”全景:1只小狗在追蝴蝶,2只白鸽停屋檐,3辆小汽车排队过斑马线,4棵小树风中摇,5只彩旗随风飘。教师一句“你发现了谁?有多少?”瞬间把孩子们拉进故事,数字不再是课本上的小黑点,而是藏在小镇角落里的“精灵”。紧接着,“数字魔法箱”被打开:箱子里躺着5个神秘口袋,分别装1支铅笔、2颗纽扣、3片树叶、4块积木、5根吸管。孩子们轮流伸手摸一摸、猜一猜,再拿出实物贴到对应数字卡旁,手脑并用完成第一次“数量—符号”配对。为了强化字形记忆,课件设计了“数字体操”:大屏出现大大的“2”,孩子们站起来用身体扭出“2”的曲线;出现“4”时,同桌两人合作搭出“4”的直角……动作与字形同步,肌肉记忆让书写笔顺不再枯燥。随后进入“创意画数字”环节:每人领取一张“数字变形画”模版,把“3”画成耳朵、把“5”画成钩子,再在旁边画出对应数量的物品,如3只气球、5颗星星。画完后,孩子们拿着作品上台做“小小讲解员”:“我的3像耳朵,我画了3只小兔耳朵。”语言、图像、数量三线交织,使数的意义深深扎根。课堂检测设计成“闯关大冒险”三关:第一关“写一写”——跟随动画笔顺,用手指在空气中“写”数字;第二关“画一画”——听口令画对应数量的图形;第三关“连一连”——把数字与实物图片、手指表示、点子图三线配对,巩固多元表征。评价环节采用“数字徽章”奖励制,完成一关贴一颗星,集齐五颗星升级为“数字小骑士”,仪式感满满。课后作业分为“亲子任务卡”:A卡“家庭数字侦探”——和爸爸妈妈一起在家中寻找1~5的“藏身之处”并拍照记录;B卡“数字故事接龙”——用今天学的数字编一个五句话的小故事,下节课上台分享。课堂、生活、创作三维联动,让1~5在孩子的心里不只是几个符号,而是一把把打开世界的小钥匙。

-

含教案

一年级数学上册冀教新教材1~9的数法PPT课件含教案

页数:30 | 大小:25M这套共30页、为一年级上册《1—9的数法》量身定制的演示文稿,像一张“数字探险地图”,把1到9这九个“数字小精灵”从动物园的各个角落请出来,让孩子们在“看—指—数—说—想”的层层闯关里,不知不觉完成从“能唱数”到“会点数”、再到“懂顺序”的三级跳。课堂伊始,大屏缓缓展开一幅热闹的动物园长卷:1头大象甩着长鼻子,2只长颈鹿探出高枝,3只斑马并排奔跑,4只猴子倒挂金钩,5只火烈鸟单脚站立,6只企鹅摇摇摆摆,7条金鱼吐泡泡,8只兔子竖耳朵,9只鹦鹉学人说话。教师并不急于报数,而是抛出“你发现了谁?它们在做什么?”的开放问题,孩子们瞬间化身小导游,用稚嫩的语言描述画面,数字思维在故事与情境中被悄悄唤醒。紧接着,“数字放大镜”登场:画面定格在大象身上,教师拖动放大镜,旁边跳出1颗大星星;再移到长颈鹿,跳出2颗星星……星星的数量与动物数量一一对应,视觉锚点帮助孩子建立“数字—数量”的准确链接。随后进入“动手操作岛”:每组领取一个“数字百宝盒”,盒里装着9张数字卡、9个小圆片和1支可擦笔。任务一:按照屏幕提示,用圆片摆出相应数量并举起对应数字卡;任务二:交换角色,一名学生随意抓一把圆片,同伴快速报数并找出数字卡。点数法(一个一个指)与标记法(数一个划一个)在操作中自然渗透,教师巡视时用“魔法棒”轻点小手,纠正口手不同步的“小马虎”。为了强化数字顺序,课件设计“数字列车”游戏:9节车厢分别标1—9,却被调皮的风吹乱。孩子们走上讲台,一人一节把车厢按顺序挂好;伴随汽笛声,列车缓缓开动,全班齐喊“1到9,跟我走!”声音与动作同步,顺序记忆瞬间加固。检测环节分两层:第一层“看数涂色”——屏幕闪现数字3,孩子们迅速把图上的3只小猫涂成黄色;第二层“数一数,连一连”——把散落的数字与对应数量的动物连起来,系统自动反馈“叮咚”或“再想想”,即时纠错。课堂总结用“数字拍拍操”:教师喊数字,学生拍相应次数的桌子,边拍边念口诀:“1像铅笔细又长,2像小鸭水上漂……”节奏感让数字形象与数量再次共振。课后作业采用“亲子打卡”:A卡“家庭动物园”——和家长一起找9样物品排成1—9的队伍,拍照上传;B卡“数字故事接龙”——用1—9编一句包含数量的小故事,如“我家有3个苹果,妈妈吃了1个,还剩2个”。课堂、生活、游戏三线交织,让1—9不再是抽象符号,而成为孩子打开数学世界的第一串金钥匙。

-

含教案

一年级数学上册冀教新教材6~9各数的认识和写法PPT课件含教案

页数:32 | 大小:25M这套共32页、专为一年级上册《6~9的认识与写法》量身定制的演示文稿,像一座“数字成长乐园”,把6、7、8、9四个“大哥哥数字”从故事、图像、操作到书写层层展开,帮助孩子在眼、手、脑、口多重通道中完成由“会认”到“会写”、由“具象”到“抽象”的跃迁。课堂伊始,大屏出现一条“数字彩虹隧道”,隧道入口依次跳出6只小鸭、7只彩蝶、8只彩旗、9颗星星,孩子们情不自禁地大声报数,教师顺势揭示今天的“主角”。紧接着,“数字魔法书”翻开第一页:左侧是一幅“生日派对”情境图——6根蜡烛插在蛋糕上,7个气球飘屋顶,8个小朋友戴生日帽,9块糖果摆成一排;右侧同步出现放大版的数字卡片。教师引导学生用“数一数、圈一圈、说一说”的三连击,把场景中的物体与数字符号一一对应,既复习了点数法,又让数量与字形产生第一次“亲密接触”。为了突破数字书写难点,课件设计了“数字变形记”动画:数字6像蜗牛卷壳、7像锄头弯腰、8像雪人叠罗汉、9像气球系长线。孩子们边看边用手指在空中“描红”,再拿起粗头彩笔在“魔法沙盘”里临摹,教师巡视时用投影放大展示,及时纠正笔顺与占位。随后进入“动手拼拼乐”:每组领取一盒彩色小棒和点子卡片,任务一:用6根小棒搭一颗小树;任务二:用7根小棒拼成数字7;任务三:8根小棒围成一只小蝴蝶;任务四:9根小棒搭一座小房子。孩子在“拆—拼—说”的过程中直观感受“数的形成”与“量的守恒”,观察力、动手力与空间想象力同步提升。课堂检测分三层闯关:第一关“找朋友”——屏幕闪现数字6,孩子迅速举起6根手指并大声读;第二关“看数涂色”——根据数字给对应数量的气球涂色;第三关“数字迷宫”——帮小兔子沿着数字6~9的顺序走出迷宫,既巩固数序又增添趣味。评价环节采用“数字勋章”机制,完成一关贴一枚勋章,集齐四枚即可升级“数字小勇士”,仪式感满满。总结阶段,师生齐跳“数字手指操”:边唱口诀“6像蜗牛慢慢爬,7像锄头把地挖,8像雪人笑哈哈,9像气球天上挂”,边用手指比划,字形与节奏再次共振。课后作业设计“双通道”:A卡“数字侦探”——请孩子在家中寻找数量为6~9的物品拍照并标注数字;B卡“创意数字画”——用贴纸或彩笔把6~9变成一幅主题画,下节课举办“数字艺术展”。课堂、生活、艺术三线融合,让6~9不再是黑板上的符号,而成为孩子丈量世界、表达创意的新工具。

-

含教案

一年级数学上册冀教新教材合与分PPT课件含教案

页数:33 | 大小:23M这套共33页、为一年级上册《合与分》精心定制的演示文稿,把“10以内数的合与分”设计成一条“魔法拆拼王国”探险路线:孩子先当“小小建筑师”,把零散的数字砖块“合”成高塔;再变“拆分大师”,把完整的高塔“分”成不同楼层。整堂课以故事串联、操作支撑、游戏驱动,让“合”与“分”的概念不再停留在算式里,而成为手中、眼中、口中的真实体验。课堂序幕由“糖果小熊的烦恼”拉开:动画里,小熊有10颗糖果,想分给两位朋友,该怎么分?画面暂停,教师邀请学生上台拖拽糖果到两个盘子,第一次可能出现7和3,第二次又出现5和5……每一次拖动,屏幕自动生成对应的分合式,孩子惊喜地发现“10可以有好几种分法”。教师顺势板书“合起来是10,分开也是10”,把生活语言翻译成数学语言,初步渗透“数的守恒”。紧接着进入“动手拼拼乐”:每组领取一盒双色圆片(每色各10片)和一张“分合记录表”。任务一:把10片圆片全部倒入“魔法盒”,摇一摇后倒在桌上,按颜色分成两堆,记录“几和几合起来是10”;任务二:交换颜色再试一次,看谁能不重复、不遗漏地找出所有分法。为防止遗漏,课件同步出现“凑数比赛”排行榜:每找出一组新分法,该组小火车就前进一格,孩子们瞬间化身“侦查兵”,边操作边喊“9和1还没出现!”竞争与合作并存,课堂氛围高涨。在“探究新知”环节,教师用“数字楼梯”动画把10的分合规律可视化:楼梯左侧逐级下降9、8、7……右侧对应上升1、2、3……孩子惊喜地发现“左右数字相加总是10”,从而理解“有序思考”可以避免重复。随后进行“对口令”游戏:教师说“我出6”,学生齐答“我出4,6和4合成10”,边说边用手指比数字,形成肌肉记忆。课堂检测设计三层闯关:第一关“填一填”——看图写出空缺的分合式;第二关“答一答”——听故事列分合式,如“鸟窝有7只鸟,又飞来3只,现在一共几只?”第三关“火眼金睛”——快速判断哪组分法重复并说明理由。评价采用“拆拼勋章”机制,每闯一关贴一枚拼图碎片,集齐6块拼成“10”字徽章,仪式感满满。总结阶段,师生共同拍手背诵“分合歌”:“10像积木塔,拆拆又搭搭,9和1手拉手,8和2笑哈哈……”朗朗上口的节奏把知识打包带走。课后作业分两条线:A卡“家庭小管家”——请孩子晚饭后把10个水果分给家人并拍照记录分法;B卡“创意拼图”——用10片几何拼板设计一幅“分合图画”,下节课举办“小小作品展”。生活、操作、创作三线融合,让“合与分”成为孩子心中灵活可变的数学魔法。