-

含教案

人教九年级全一册第4节 变阻器 PPT课件含教案

页数:55 | 大小:24M这套面向人教版九年级物理第 4 节《变阻器》的 55 张 PPT 课件,以“一条电阻线,百变控电流”为主题,构建“概念—结构—方法—应用”四维一体的深度学习路径,旨在让学生不仅“知其然”,更能“知其所以然”,并最终“知其所以用”。课程伊始,第 1~4 张用“四维目标”精准导航:知识维度——厘清滑动变阻器、电阻箱、电位器的构造差异与工作机理;技能维度——熟练掌握“选、接、调、读”四步操作,能依据需求选择合适变阻器件;思维维度——经历“分类对比—实操体验—综合应用”的完整认知循环,实现从定性分析到定量计算的跃迁;情感维度——树立规范操作、严谨记录、协作共享的科学态度。第 5~8 张以“快闪复习”方式唤醒旧知:利用互动问答回顾导体电阻与材料、长度、横截面积、温度的关系,为后续“为何改变长度就能改变电阻”埋下伏笔。随即进入“情境实验”——教师现场演示“旋转铅笔芯让小灯泡渐亮渐暗”,学生直观感受“长度↑→电阻↑→电流↓→亮度↓”的因果链,顺势生成变阻器的定义:通过改变接入电路的有效电阻值来调节电流与电压的元件。第 9~25 张聚焦滑动变阻器,采用“拆—看—连—算”四步递进。高清爆炸图呈现瓷筒、电阻丝、滑片、接线柱四大部件;“3D 虚拟接线”让学生拖拽滑片观察有效长度变化,动态理解“上下各一柱、滑片来调控”的口诀;随后给出“限流式”与“分压式”两种经典接法,让学生在仿真平台实时测量电压、电流曲线,完成由定性到定量的跨越。紧接着,第 26~35 张横向对比电阻箱与电位器:电阻箱突出“精准可读、步进调节”,电位器强调“旋钮连续、体积小巧”,通过“台灯调光”与“音响音量”两段生活化视频,帮助学生建立“元件—场景—需求”匹配思维。第 36~45 张进入“综合任务”环节:项目主题为“设计一款可调速的小风扇”。学生四人一组,依据任务单完成器件选型、电路图绘制、参数计算(如:风扇额定 6 V 0.3 A,若电源 9 V,应选最大阻值多少的滑动变阻器?)。教师推送在线实验板,学生实时上传电流—转速散点图,系统自动拟合曲线,引导讨论“为何线性调阻却非线性调速?”从而引出功率与转速的二次关系,培养高阶思维。第 46~50 张用一张可交互的思维导图梳理知识网络:中心节点“变阻器”辐射出结构、原理、接法、应用、误差五大分支,学生点击任一节点即可弹出典型例题或易错警示,实现个性化复习。第 51~55 张设置分层闯关练习:基础层为 5 道选择+2 道作图,聚焦元件识别与电路连接;挑战层则引入“故障诊断”情境——给出异常电流数据,让学生反推“滑片接触不良”“接线柱短路”等可能原因,并撰写 100 字检修方案,切实提升问题解决能力。课后延伸任务以“居家小创客”为主题:请学生利用废旧电位器与 USB 电源,自制一盏 5 V 调光小夜灯,并拍摄 30 秒短视频说明“旋钮向左灯光渐暗”的物理原理,上传班级云相册互评点赞。整套课件通过“情境触发—结构剖析—实验探究—生活应用”的螺旋进阶,让变阻器不再只是课本上的符号,而成为学生手中可控、可视、可用的“电流魔法棒”。

-

含教案

人教九年级全一册第3节 电阻 PPT课件含教案

页数:40 | 大小:164M这套《人教版九年级物理第3节 电阻》PPT课件共40张,以“从生活走进物理,用实验揭示本质”为主线,引导学生在真实情境中完成“概念—规律—应用”的完整学习闭环。课件伊始以一张“城市夜景电缆发热”照片激趣,抛出“为何同样电压下,铜线安然无恙,而劣质铝线却烫手?”的核心问题,从而锁定本节四维目标:知识层面——理解电阻的物理意义、单位及换算;技能层面——掌握控制变量法探究影响电阻大小的因素;思维层面——经历“猜想—实验—数据—结论”的科学探究全过程;情感层面——树立安全用电、崇尚实证的科学态度。第4~8张通过“做一个导体导电性检测器”的微实验,让学生用电池、小灯泡和鳄鱼夹亲手比较铜丝、镍铬合金丝、铅笔芯的导电差异。灯泡明暗的直观对比使学生首先体验到“不同导体对电流的阻碍作用不同”,顺势引出电阻定义:导体对电流阻碍作用的大小,符号R,单位欧姆(Ω),并补充kΩ、MΩ与Ω的换算阶梯,为后续定量探究奠定语言工具。第9~15张聚焦“影响电阻大小的因素”。课件先以互动投票收集学生猜想:长度?横截面积?材料?温度?随后分组领取“探究任务单”,利用桌面实验箱中的四根不同规格镍铬合金丝和数字化电阻测量仪,完成控制变量实验。系统自动采集数据并实时生成“R-L”“R-S”“R-材料”散点图,学生通过拟合直线直观发现:R与L成正比、R与S成反比,并换算出电阻率ρ,体验“由定性走向定量”的思维跃迁。教师再抛出问题:“若把合金丝浸冰水与热水,R将如何变化?”学生借助温度传感器实测,发现金属电阻随温度升高而增大,从而对“温度系数”留下深刻印象。第16~22张拓展视野,介绍半导体与超导现象:通过“芯片里的硅”和“磁悬浮列车”两段短视频,展示低电阻甚至零电阻带来的技术革命,让学生感知“电阻不仅是阻碍,更是可控资源”。第23~30张回到元件层面,剖析定值电阻的色环读数法与滑动变阻器的“三接两用法”,配合3D动画演示滑片移动如何改变有效长度,实现电阻连续可调。第31~35张以交互式思维导图整合知识网络:中心“电阻”辐射出定义、单位、影响因素、测量方法、典型应用五大分支,学生点击节点即可弹出易错警示或生活实例,实现个性化复习。第36~40张设置分层闯关练习:基础题聚焦单位换算与简单计算;提升题给出“某导线拉长为原来2倍,电阻如何变化”的推理;拓展题则让学生设计“利用滑动变阻器制作可调亮度的LED小夜灯”,并绘制电路图、计算所需最大阻值。课后延伸任务以“家庭实验室”形式展开:请学生用万用表测量电饭煲电源线、手机充电线的电阻,撰写50字安全提示,上传班级群共享。整套课件通过“生活现象—实验探究—技术前沿—工程应用”的螺旋设计,让电阻概念从抽象符号转化为可触、可测、可用的真实体验,切实培养学生的科学探究精神与知识迁移能力。

-

含教案

人教九年级全一册第1节 电压 PPT课件含教案

页数:39 | 大小:119M这套人教版九年级物理《第1节 电压》PPT 课件共 39 张,以“从自然现象到科学测量”的探究路径,引导学生在“思—做—析—悟”的循环中深度理解电压这一核心概念。课件伊始,第 1~3 张明确“四维目标”:知识层面——精准表述电压的物理意义、符号、单位及换算;技能层面——熟练掌握电压表的使用规范与读数技巧;思维层面——经历完整探究流程,提升实验设计与数据处理能力;情感层面——树立实事求是、尊重数据的科学态度。第 4~6 张以“电鳗放电击退鲨鱼”的震撼视频开场,学生惊叹于电鳗瞬间释放 600 V 高压的威力,教师顺势抛出问题:“电鳗的‘电力’从何而来?”自然引出电压概念。第 7~12 张进入“探究新知”:首先通过“水流推动水轮机”与“电流驱动小灯泡”的动画对比,类比水流的形成源于水压差,推测电流的形成源于电压差,从而揭示电压是“电荷定向移动形成电流”的根本原因。接着,课件以“知识卡片”形式详细讲解电压的符号“U”、单位“伏特(V)”以及“千伏(kV)、毫伏(mV)”与“V”的换算关系,学生通过即时练习巩固知识。第 13~25 张聚焦电压表的使用:3D 仿真动画拆解电压表内部结构,演示“量程选择、正负接线柱判定、读数估读”三步操作规范;随后学生分组实操,用电压表测量干电池组电压,平台实时采集数据并生成柱状图,学生对比理论值与实测值,分析误差来源,教师引导学生总结“接触不良、仪器老化”等常见误差因素。第 26~30 张拓展应用:通过“电路故障诊断”案例,学生学习如何利用电流表、电压表的指针变化判断短路、断路位置,教师用“故障电路排查流程图”梳理思路,强化学生“工具助力、数据说话”的实证思维。第 31~33 张以思维导图整合全节知识:中心“电压”向外辐射“物理意义、单位换算、测量工具、故障排查”四大分支,点击任一分支持弹出典型例题或生活实例,实现个性化复习。第 34~39 张设置分层练习:基础题聚焦单位换算与读数技巧;提升题给出复杂电路图,要求学生设计测量方案并计算未知电压;拓展题则让学生用手机拍摄“家中电器电压标识大搜索”短片,上传班级云相册分享,实现课堂知识向真实生活的迁移。整套课件通过“情境导入—类比探究—实操验证—应用拓展”的闭环设计,让学生在动手、动脑、动情中真正理解电压这一抽象概念。

-

含教案

人教版数学九年级上册二次函数PPT课件含教案

页数:26 | 大小:2MPPT模板内容主要通过PowerPoint软件分几个部分来向我们展开介绍有关于人教版九年级数学课件的相关内容。PPT模板内容第一部分主要是有关于函数的定义。第二部分主要向同学们详细的讲解了二次函数的概念。第三部分主要向同学们详细的讲解了有关于二次函数的相关要求。第四部分主要向同学们详细的讲解了有关于二次函数的形式和二次函数识别的内容。最后一部分是有关于利用二次函数的定义求字母的值的相关内容。

-

含教案

人教版数学九年级上册中心对称PPT课件含教案

页数:49 | 大小:3M此PPT模板主要从四个部分对九年级上册中心对称这一主题进行详细展开。第一部分是导入新知,主要引导学生观察两组图中的图形形状和大小是否相同,同时观察他们怎样旋转可以得到另一个图形。第二部分是探究新知,主要用两个三角形以及画辅助线的方式引出中心对称图形的规则,同时还介绍了对称中心的定义。第三部分是巩固练习,主要通过做题的方式引导学生举一反三。第四部分是课堂检测。

-

含教案

人教版数学九年级上册弧、弦、圆心角PPT课件含教案

页数:29 | 大小:2M这份PPT由四个部分组成。第一部分内容是导入新知和素养目标,学生们首先能够理解圆心角、弧、弦的有关定理,其次可以运用所学知识解决相关数学问题,最后可以理解圆心角的概念。第二部分内容是探究新知,这一部分主要包括圆心角的概念、圆心角、弧和弦之间的关系和定理、利用三者之间的关系求角度。第三部分内容是链接中考和课堂检测,其中包括基础巩固题和能力提升题。第四部分内容是课堂小结和课后作业。

-

含教案

人教版数学九年级上册圆PPT课件含教案

页数:32 | 大小:3M这份PPT由四个部分组成。第一部分内容是导入新知和素养目标,学生们一方面能够掌握弦、弧、半圆和同心圆等知识与圆有关的概念,另一方面能够认识圆并理解圆的定义。第二部分内容是探究新知,这一部分主要包括圆的定义、确定一个圆的要素、圆的基本性质、圆的定义的应用、圆的有关概念和识别。第三部分内容是课堂检测和课堂小结。第四部分内容是课后作业,包括教材作业和自主安排习题。

-

含教案

人教版数学九年级上册圆周角PPT课件含教案

页数:42 | 大小:2M这份PowerPoint由四个部分构成。第一部分内容是导入新知,该部分主要是教师引导学生进行新旧知识的联系。第二部分内容是素养目标,学生首先能够掌握圆内接多边形的概念以及圆内接四边形的性质,其次可以理解圆周角定理的推论,最后会叙述并证明圆周角定理。第三部分内容是探究新知,这一部分主要包括圆周角的定义、圆周角定理及其推论、圆周角和直径的关系、圆内接四边形的性质和应用。第四部分内容是链接中考和课堂检测。

-

含教案

人教版数学九年级上册概率PPT课件含教案

页数:36 | 大小:2M这份PPT由四个部分组成。第一部分内容是导入新知和素养目标,学生们首先会进行简单的概率计算及应用,其次会在具体情境中求出一个事件的概率,最后能够理解一个事件概率的意义。第二部分内容是探究新知,这一部分主要包括概率的定义、简单概率的计算、简单摸球游戏和转盘的概率计算。第三部分内容是链接中考和课堂检测,包括基础巩固题、能力提升题和拓广探索题。第四部分内容是课堂小结和课后作业。

-

含教案

人教版数学九年级上册随机事件PPT课件含教案

页数:32 | 大小:146M这份PowerPoint由四个部分构成。第一部分内容是导入新知,该模板首先对不同的天气图片进行展示。第二部分内容是素养目标,学生首先能够知道事件发生的可能性是有大小的,其次可以归纳出必然事件、不可能事件以及随机事件的特点,最后会对必然事件、不可能事件和随机事件做出准确的识别。第三部分内容是探究新知,这一部分主要包括识别确定性事件和非确定性事件、随机事件发生的可能性大小、利用事件的可能性解决实际问题。第四部分内容是巩固练习和链接中考。

-

含教案

人教八年级数学上册三角形的概念PPT课件含教案

页数:23 | 大小:6M这是一套精心设计的人教版数学八年级上册 13.1 节 “三角形的概念” 的 PPT 课件,共包含 23 张幻灯片。本课件旨在帮助学生全面而深入地理解三角形的定义,熟练掌握三角形的表示方法,清晰认识三角形的边、角、顶点等基本构成元素,并能够准确无误地进行识别与表示。同时,通过一系列观察、测量、分类等实践活动,培养学生的合作意识和交流能力,激发他们对数学学习的热情与兴趣。该套 PPT 课件内容丰富、结构清晰,从八个方面展开本节课程的学习。第一部分是情境引入,通过展示一系列具有代表性的含有三角形形状的建筑物图片,引导学生从实际生活中发现三角形的身影,从而初步了解三角形的定义,为后续学习奠定直观基础。第二部分为合作探究,这是课程的核心部分,详细介绍了三角形的定义,引导学生在小组合作中深入认识三角形的边、角、顶点等基本元素,并根据三角形的不同特点进行科学分类,让学生在探究过程中自主构建知识体系。第三部分是典例分析,通过精选的典型例题,帮助学生将理论知识与实际问题相结合,掌握解决三角形相关问题的方法与技巧。第四部分为巩固练习,设计了多种类型的练习题,让学生在练习中巩固所学知识,加深对三角形概念的理解。第五部分为归纳总结,采用表格形式,对三角形的概念进行系统梳理,帮助学生清晰地回顾本节课的重点知识,提高学生归纳总结的能力。第六部分为感受中考,让学生提前了解中考中与三角形概念相关的题型与要求,增强学习的针对性。第七部分为小结梳理,引导学生对本节课的学习内容进行回顾与总结,强化记忆。第八部分为布置作业,通过布置适量的课后作业,让学生在课后进一步巩固所学知识,拓展思维。这套 PPT 课件内容全面,设计合理,能够充分调动学生的学习积极性,帮助学生更好地掌握三角形的概念,为后续的数学学习打下坚实的基础。

-

含教案

人教八年级数学上册三角形的边PPT课件含教案

页数:28 | 大小:7M这是一套专为人教版数学八年级上册 13.2.1 节 “三角形的边” 设计的 PPT 课件,共包含 28 张幻灯片。本课件的核心目标是帮助学生深入理解三角形三边之间的关系,掌握如何运用三角形三边关系判断三条线段能否组成三角形。通过观察、测量、计算等实践活动,培养学生的动手操作能力和逻辑推理能力,使学生在学习过程中不仅掌握知识,还能提升综合素养。该套 PPT 课件内容丰富、结构合理,从八个方面展开本节课程的学习。第一部分是复习引入,通过填空的形式,帮助学生回顾上节课关于三角形概念的相关知识,如三角形的定义、基本元素等。这种设计有助于学生在已有的知识基础上构建新的知识体系,实现知识的衔接与过渡。第二部分为合作探究,这是课程的重点部分。通过精心设计的合作探究活动,引导学生思考并总结出三角形三边的关系。学生通过动手操作、观察和讨论,逐步理解三角形三边关系的定义和性质,培养自主学习和合作学习的能力。这种探究式学习方式能够激发学生的学习兴趣,使学生在实践中掌握知识。第三部分是典例分析,通过精选的典型例题,帮助学生将理论知识与实际问题相结合,掌握解决三角形三边关系相关问题的方法与技巧。典例分析不仅有助于学生理解知识,还能提高他们的解题能力。第四部分为巩固练习,设计了多种类型的练习题,让学生在练习中巩固所学知识,加深对三角形三边关系的理解。通过练习,学生可以检验自己的学习效果,发现并解决学习中的问题。第五部分为归纳总结,通过表格形式,对本节课的重点知识进行系统梳理,帮助学生清晰地回顾本节课的学习内容,提高归纳总结的能力。归纳总结是学习过程中的重要环节,能够帮助学生巩固记忆,构建完整的知识体系。第六部分为感受中考,通过展示与三角形三边关系相关的中考真题或模拟题,让学生提前了解中考的题型和要求,增强学习的针对性和实用性。感受中考部分能够帮助学生明确学习目标,提高学习的积极性和主动性。第七部分为小结梳理,通过思维导图的方式,帮助学生梳理本节课的知识点,进一步强化知识体系。思维导图是一种高效的思维工具,能够帮助学生清晰地展示知识之间的联系,提高学习效率。第八部分为布置作业,通过布置适量的课后作业,让学生在课后进一步巩固所学知识,拓展思维。作业的设计注重基础与拓展相结合,既帮助学生巩固课堂所学,又能激发学生的创新思维。这套 PPT 课件内容全面,设计科学,能够充分调动学生的学习积极性,帮助学生更好地掌握三角形三边关系的概念和应用。通过本节课的学习,学生不仅能够掌握知识,还能提升动手操作能力、逻辑推理能力、合作意识和交流能力,实现知识与能力的双重提升。

-

含教案

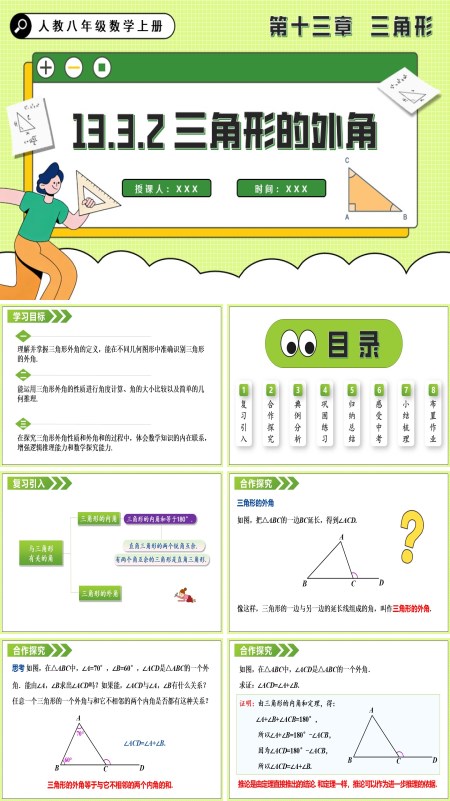

人教八年级数学上册三角形的外角PPT课件含教案

页数:25 | 大小:13M这是一套专为人教版数学八年级上册13.3.2“三角形的外角”精心设计的PPT课件,总共包含25张幻灯片。本课的核心目标是帮助学生掌握三角形外角的概念及其性质,通过系统的教学设计,提升学生对几何知识的理解和应用能力。整套PPT课件从八个方面展开本节课的学习内容,结构清晰,层次分明。第一部分是复习引入环节,通过思维导图的方式,帮助学生回顾上节课关于三角形内角的知识点。这种直观的复习方式不仅能够帮助学生快速回忆旧知识,还能为本节课的学习内容做好铺垫,使学生能够顺利地从内角过渡到外角的学习。第二部分是合作探究环节,这是本课的重点部分。通过小组合作的方式,引导学生认识三角形的外角。教师可以展示一些三角形的图形,让学生通过观察和讨论,发现外角的定义和特点。接着,通过引导学生进行推理和证明,帮助他们推导出三角形外角的性质,如“三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和”。这种探究式学习不仅能够加深学生对知识的理解,还能培养他们的动手操作能力和逻辑推理能力。第三部分是典例分析环节,通过精选的经典例题,教师详细分析解题思路和方法,帮助学生巩固知识点,并提高学生运用三角形外角性质解决问题的能力。例如,可以分析一些涉及外角性质的几何证明题,通过逐步讲解,帮助学生掌握解题技巧,理解外角性质在解题中的应用。第四部分是巩固练习环节,通过一系列有针对性的练习题,让学生在实践中进一步巩固所学知识。这些练习题设计多样,难度适中,旨在帮助学生加深对三角形外角性质的理解和应用。例如,可以设计一些求外角度数的题目,让学生在练习中熟练掌握外角性质的应用。第五部分是归纳总结环节,教师带领学生对本节课所学的重点内容进行总结回顾,帮助学生梳理知识脉络,强化记忆,使学生对本节课的学习内容有一个清晰、系统的认识。例如,可以总结三角形外角的定义、性质及其在几何证明中的应用,帮助学生构建知识体系。第六部分是感受中考环节,通过展示一些与中考相关的题目,让学生提前感受中考题型,了解中考对三角形外角性质的考查方式,帮助学生更好地备考。例如,可以展示一些中考真题,让学生在练习中熟悉中考的命题风格和解题要求。第七部分是小结梳理环节,通过思维导图的方式,帮助学生梳理本节课的知识点,提高学生的归纳总结能力。思维导图将知识点以直观、清晰的方式呈现出来,帮助学生构建知识体系,加深对知识的理解和记忆。第八部分是布置作业环节,教师根据本节课的学习内容,精心布置一些课后作业。这些作业旨在帮助学生巩固课堂所学知识,拓展学生的思维,让学生在课后能够继续深入学习和实践。例如,可以布置一些证明题和应用题,让学生在课后进一步练习和巩固。整套PPT课件设计科学合理,内容丰富实用,通过八个环节的层层递进,充分调动了学生的学习积极性,有效地提高了学生对三角形外角概念及其性质的理解和应用能力,是一份非常实用且高效的数学教学课件。

-

含教案

冀教一年级上册物体的排列规律PPT课件含教案

页数:27 | 大小:6M这是一套专为冀教版一年级上册数学第5.1课《物体的排列规律》设计的PPT课件,共包含27张幻灯片。本节课旨在通过观察和操作,帮助学生发现物体的简单排列规律,引导他们经历从具体物体排列到抽象规律提炼的转化过程。通过本节课的学习,学生将提升观察能力、逻辑推理能力和动手实践能力,并学会用数学语言描述排列规律。该套PPT课件从六个方面展开本节课程的学习。第一部分是“学习目标”,该部分详细介绍了本节课的学习目标,帮助学生明确学习方向和重点。通过清晰的目标设定,学生能够更好地集中注意力,积极参与课堂活动。第二部分是“知识链接”,通过回顾已学知识,为新知识的学习做好铺垫。这部分通过简单的复习,帮助学生建立起新旧知识之间的联系,为理解排列规律奠定基础。第三部分是“探究新知”,该部分是课程的核心环节。首先,PPT展示一系列生动的图片,引导学生观察图片中的物体排列,发现其中的规律。通过直观的图片展示,学生能够更容易地识别规律,激发他们的学习兴趣。接着,PPT通过一系列问题和互动活动,引导学生逐步提炼出抽象的排列规律,帮助他们从具体到抽象地理解规律的本质。第四部分是“课堂检测”,该部分通过多样化的练习题,帮助学生加深对知识点的理解和应用。练习题设计注重趣味性和实用性,通过动手操作和实际应用,巩固学生对排列规律的掌握。这一环节不仅检验学生的学习效果,还能及时发现并解决学生在学习过程中遇到的问题。第五部分是“总结评价”,该部分帮助学生回顾本节课的学习内容,进行归纳总结。通过总结评价,学生能够更好地梳理知识要点,提升归纳总结能力。PPT通过图表和关键词的形式,帮助学生系统地回顾所学内容,加深记忆。第六部分是“课后作业”,该部分布置适量的课后作业,帮助学生巩固课堂所学知识。作业设计注重实践性和拓展性,鼓励学生将所学知识应用到实际生活中,进一步提升他们的数学思维能力。通过这样一套精心设计的PPT课件,学生将在六个部分的学习中逐步掌握物体的排列规律,提升观察能力、逻辑推理能力和动手实践能力。课程通过直观的图片展示、互动的探究活动、有趣的课堂检测和系统的总结评价,帮助学生在轻松愉快的氛围中学习数学知识,培养他们的数学思维和表达能力。

-

含教案

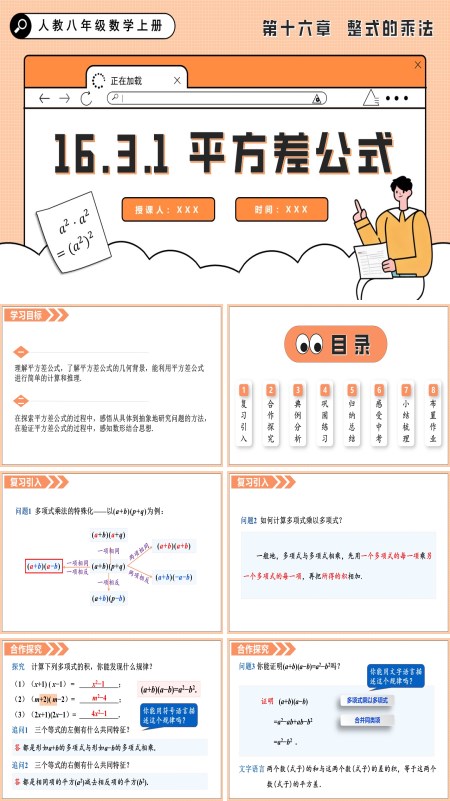

平方差公式人教八年级数学上册PPT课件含教案

页数:28 | 大小:28M本套PPT课件以人教版八年级上册16.3.1《平方差公式》为核心,共28张幻灯片,立意于“公式源于需要,结构便于识别,思想提升素养”。课堂从“复习引入”温情启动:先让学生口算(x+3)(x-3)、(2m+5n)(2m-5n)两组习题,再借助GeoGebra动态演示“边长为a的正方形剪去边长为b的小正方形后拼成长方形”的剪拼过程,直观呈现a-b=(a+b)(a-b)的几何意义,使“数缺形时少直观,形少数时难入微”的理念润物无声。第二环节“合作探究”采用“猜想—验证—抽象—命名”四步循环:学生分组用多项式乘法法则计算给定四组二项式乘积,观察结果共性,教师适时追问“结果为何只有两项?”“符号有何特征?”从而水到渠成地归纳出平方差公式的语言表述与符号模型,并板书“同头异尾,符号相反,结果平方差”,让抽象公式拥有形象“外貌”。第三环节“典例分析”设置三层梯度:第一层“识结构”——在混杂的六个整式乘法中快速“揪”出可用平方差公式的“幸运儿”;第二层“套模型”——把(0.2x+0.3y)(0.2x-0.3y)一步写成差形式,强调“谁当a谁当b不重要,符号相反最关键”;第三层“逆运用”——把x-16分解因式,让学生首次体悟“公式可双向通行”,为后续因式分解埋下伏笔。第四环节“巩固练习”引入“闯关夺星”游戏:A级基础星人人必摘,B级能力星小组协作,C级挑战星供学有余力者冲刺,后台实时统计正确率,教师依据数据“精准扶困”。第五环节“归纳总结”由学生用“三句半”形式完成——“相同项要平方,相反项再平方,前面减后面,公式记心房”,课堂气氛瞬间拉满。第六环节“感受中考”甄选近三年各地真题,涵盖“规律探究”“新定义运算”“材料阅读”等题型,让学生提前感知“平方差”在中考的多样面孔。第七环节“小结梳理”以“K-W-L”表格呈现:我已知道(Know)——公式结构;我想知道(Want)——能否推广到立方和差;我学到(Learn)——数形结合与归纳思想双轮驱动。第八环节“布置作业”分层设计:基础类完成教材习题;拓展类探究“连续整数平方差”的规律;实践类拍摄30秒短视频,用剪纸或动画解释平方差公式,上传班级云空间,点赞前5名荣获“平方差小导师”称号。整套课件以“问题情境—模型建构—思想升华”为主线,借助信息技术、游戏化评价与跨学科剪拼活动,让公式教学跳出“机械记忆”泥潭,真正提升学生的符号意识、几何直观与归纳推理素养。

-

含教案

一年级上册冀教7,6加几PPT课件含教案

页数:26 | 大小:18M本套PPT课件是为冀教版数学一年级上册第4.4节“7、6加几”设计的,共包含26张幻灯片。本节课的核心目标是帮助学生深入理解“7、6加几”的进位加法算理,熟练掌握“凑十法”来计算7加几和6加几的算式。通过摆小棒、画图等直观操作活动,引导学生经历“旧知迁移—探索凑十—抽象计算”的学习过程,从而提升学生的动手操作能力和逻辑思维能力,学会用数学方法分析和解决问题。课件内容分为六个部分。第一部分为学习目标,这部分明确介绍了本节课的学习目标,从知识、技能和情感三个维度展开。知识目标是让学生理解“7、6加几”的进位加法算理;技能目标是通过“凑十法”熟练计算7加几和6加几的算式;情感目标是培养学生的学习兴趣和合作精神,增强数学学习的自信心。第二部分为知识链接,通过复习前面所学的加法知识,为学生学习“7、6加几”做好铺垫,帮助学生建立知识的联系,更好地理解进位加法与简单加法的关系。第三部分为探究新知,这是本节课的重点环节。通过展示生动的情景图,引导学生仔细观察,尝试提出数学问题并列出算式。在教师的引导下,学生通过摆小棒、画图等直观操作,逐步探索“凑十法”的计算过程,理解进位加法的算理。第四部分为课堂检测,通过设计一系列有针对性的练习题,检测学生对“7、6加几”进位加法算理和“凑十法”的掌握程度。练习题的设计注重层次性和趣味性,既有基础题帮助学生巩固知识,也有拓展题激发学生的思维能力。第五部分为总结评价,引导学生回顾本节课的学习内容,总结“7、6加几”的计算方法和“凑十法”的步骤,同时鼓励学生分享学习过程中的收获和感受,培养学生的自我评价能力和反思意识。第六部分为课后作业,通过布置适量的课后练习,让学生在课后进一步巩固所学知识,加深对进位加法的理解和应用,同时培养学生的自主学习能力和良好的学习习惯。整套PPT课件设计科学合理,内容丰富多样,通过多种教学活动的设计,充分调动学生的学习积极性,帮助学生在动手操作和思维训练中掌握“7、6加几”的进位加法。这种教学设计不仅符合一年级学生的认知特点,还能有效培养学生的数学思维能力和解决问题的能力,为学生后续的数学学习奠定坚实基础。

-

含教案

一年级上册冀教8加几PPT课件含教案

页数:27 | 大小:17M本套PPT课件是为冀教版数学一年级上册第4.3节“8加几”设计的,共包含27张幻灯片。本节课的核心目标是帮助学生理解“8加几”的进位加法算理,并熟练掌握“凑十法”来计算8加几的算式。通过摆小棒、画图等直观操作活动,引导学生经历“观察—操作—归纳—应用”的学习过程,从而提升学生的动手操作能力和逻辑思维能力,同时学会用数学方法分析和解决问题。课件内容分为六个部分。第一部分为学习目标,这部分明确介绍了本节课的学习目标,从知识、技能和情感三个维度展开。知识目标是让学生理解“8加几”的进位加法算理;技能目标是通过“凑十法”熟练计算8加几的算式;情感目标是培养学生的学习兴趣和合作精神,增强数学学习的自信心。第二部分为知识链接,通过复习前面所学的加法知识,为学生学习“8加几”做好铺垫,帮助学生建立知识的联系,更好地理解进位加法与简单加法的关系。第三部分为探究新知,这是本节课的重点环节。通过创设分月饼的情境,引导学生完成“几加几等于十”的填空,接着用“凑十法”,帮助学生理解“8加几”的进位加法算理。在这一过程中,学生通过摆小棒、画图等直观操作,逐步探索“凑十法”的计算过程,理解进位加法的算理。第四部分为课堂检测,通过设计一系列有针对性的练习题,检测学生对“8加几”进位加法算理和“凑十法”的掌握程度。练习题的设计注重层次性和趣味性,既有基础题帮助学生巩固知识,也有拓展题激发学生的思维能力。第五部分为总结评价,引导学生回顾本节课的学习内容,总结“8加几”的计算方法和“凑十法”的步骤,同时鼓励学生分享学习过程中的收获和感受,培养学生的自我评价能力和反思意识。第六部分为课后作业,通过布置适量的课后练习,让学生在课后进一步巩固所学知识,加深对进位加法的理解和应用,同时培养学生的自主学习能力和良好的学习习惯。整套PPT课件设计科学合理,内容丰富多样,通过多种教学活动的设计,充分调动学生的学习积极性,帮助学生在动手操作和思维训练中掌握“8加几”的进位加法。这种教学设计不仅符合一年级学生的认知特点,还能有效培养学生的数学思维能力和解决问题的能力,为学生后续的数学学习奠定坚实基础。

-

含教案

一年级上册冀教9加几PPT课件含教案

页数:29 | 大小:17M本套PPT课件是为冀教版数学一年级上册第4.2节“9加几”设计的,共包含29张幻灯片。本节课的核心目标是帮助学生理解“9加几”的算理,熟练掌握“凑十法”来计算9加几的算式。通过摆小棒、圈一圈等直观操作活动,引导学生经历“实物操作—探索凑十—抽象计算”的学习过程,从而提升学生的动手操作能力和逻辑思维能力,同时学会用数学方法解决实际问题。课件内容分为六个部分。第一部分为学习目标,这部分明确介绍了本节课的学习目标,从知识、技能和情感三个维度展开。知识目标是让学生理解“9加几”的算理;技能目标是通过“凑十法”熟练计算9加几的算式;情感目标是培养学生的学习兴趣和合作精神,增强数学学习的自信心。第二部分为知识链接,通过复习前面所学的加法知识,为学生学习“9加几”做好铺垫,帮助学生建立知识的联系,更好地理解进位加法与简单加法的关系。第三部分为探究新知,这是本节课的重点环节。通过创设数鸭子的情境,引导学生列出算式,并借助学习工具(如摆小棒、圈一圈等)解决实际问题。在这一过程中,学生通过实物操作,逐步探索“凑十法”的计算过程,理解进位加法的算理。第四部分为课堂检测,通过设计一系列有针对性的练习题,检测学生对“9加几”算理和“凑十法”的掌握程度。练习题的设计注重层次性和趣味性,既有基础题帮助学生巩固知识,也有拓展题激发学生的思维能力。第五部分为总结评价,引导学生回顾本节课的学习内容,总结“9加几”的计算方法和“凑十法”的步骤,同时鼓励学生分享学习过程中的收获和感受,培养学生的自我评价能力和反思意识。第六部分为课后作业,通过布置适量的课后练习,让学生在课后进一步巩固所学知识,加深对进位加法的理解和应用,同时培养学生的自主学习能力和良好的学习习惯。整套PPT课件设计科学合理,内容丰富多样,通过多种教学活动的设计,充分调动学生的学习积极性,帮助学生在动手操作和思维训练中掌握“9加几”的进位加法。这种教学设计不仅符合一年级学生的认知特点,还能有效培养学生的数学思维能力和解决问题的能力,为学生后续的数学学习奠定坚实基础。

-

三年级语文上册树林父亲和鸟的教案PPT

页数:21 | 大小:28MPPT模板主要展示了以父亲树林和鸟的故事内容为课件的主题,感受文章中的人物特点和思想感情。PPT背景颜色以白色为主,搭配简单的绿色树叶背景框,装饰以大树、小鸟、小孩、父亲、风筝、草地、课桌、小狗、铅笔、书本等元素所组成,营造出快乐、舒适的氛围。PPT内容主要介绍了通过理解文章内容,学会新的生字生词,掌握多音字的运用,感知故事所要表达的成长意义。

-

六年级科学下册月相变化教案PPT课件

页数:20 | 大小:23MPPT模板开篇用脑筋急转弯引出月亮,从而导入课堂,接着从月相的定义、月相排序、模拟月相变化、观察白天的月相四个部分展开《月相变化》的教学内容。第一部分介绍了月相的定义。第二部分通过看一看、画一画、剪一剪的操作活动,对月相进行排序。第三部分通过模拟实验观察月相的变化,发现了月相的变化规律。第四部分观察了白天的月相变化并进行记录。