-

含教案

人教七年级生物上册植物细胞PPT课件含教案

页数:45 | 大小:69M这是一套专为人教版七年级生物上册第 1.2.2 节“植物细胞”设计的教学演示文稿,共包含 45 张幻灯片。本堂课教师巧妙地运用了多种教学方法,如观察比较法、小组合作法和实验操作法等,旨在通过多样化的教学手段,让学生在动手实践中认识植物细胞的形态和构成,从而加深对知识的理解。在课堂上,教师首先引导学生动手制作植物细胞临时装片。通过这一实验操作,学生能够亲身参与到知识的探索过程中,直观地观察植物细胞的形态和结构。这种实验操作法不仅能够激发学生的学习兴趣,还能培养他们的动手能力和科学探究精神。在制作过程中,学生会遇到各种问题,如材料的选择、操作的规范性等,这些问题的解决过程本身就是对知识的深化和巩固。接着,教师通过展示不同植物细胞的装片,引导学生运用观察比较法,仔细观察这些细胞的相同点和不同点。通过对比分析,学生能够归纳出植物细胞的基本结构和功能,从而更好地理解植物细胞的多样性与统一性。这种方法不仅能够培养学生的观察能力和分析能力,还能帮助他们形成系统的知识体系。此外,教师还组织学生就实验过程中遇到的问题进行小组讨论。通过小组合作法,学生可以在交流中分享彼此的观点和经验,互相启发,互相补充。这种思想的碰撞能够激发学生的创新思维,培养他们的合作意识和团队精神。在讨论过程中,教师可以适时引导学生总结经验教训,进一步加深对植物细胞知识的理解。这份演示文稿内容丰富,结构清晰,共分为四个部分。第一部分是“玻片标本的基本类型”。该部分首先对不同制作方法的玻片标本进行介绍,帮助学生了解玻片标本的多样性。接着,呈现了制作标本的不同用具,如载玻片、盖玻片、镊子等,让学生熟悉实验操作的基本工具。第二部分是“制作并观察植物细胞临时装片”。这一部分首先明确了实验目的,让学生明确实验的方向和意义。接着,详细介绍了实验所需的材料用具,包括洋葱鳞片叶、清水、碘液等。最后,对实验的方法步骤进行了简要说明,帮助学生掌握制作临时装片的基本流程。第三部分是“尝试制作其他植物细胞临时装片”。这一部分鼓励学生在掌握了基本方法后,尝试制作其他植物细胞的临时装片,如黄瓜表层果肉细胞、番茄果肉细胞等。通过这种拓展性实验,学生能够进一步巩固实验技能,同时也能观察到不同植物细胞的形态和结构特点,拓宽视野。第四部分是“植物细胞的基本结构”。这一部分详细介绍了植物细胞的各个组成部分,包括细胞核、叶绿体、细胞质、液泡和细胞膜等。通过图示和文字说明,学生能够清晰地了解每个结构的位置、形态和功能。这部分内容是本节课的重点,通过系统的讲解和展示,学生能够全面掌握植物细胞的基本结构。总之,通过本堂课的学习,学生不仅能够掌握植物细胞的基本结构,还能通过动手实验和小组讨论,培养科学探究能力和合作精神。这套演示文稿通过多样化的教学方法和清晰的结构设计,为学生提供了一个生动有趣的学习平台,有助于激发他们对生物学的学习兴趣,培养他们的科学素养。

-

含教案

人教七年级生物上册动物细胞PPT课件含教案

页数:38 | 大小:160M这是一套专为人教版七年级生物上册第 1.2.3 节“动物细胞”设计的教学 PPT,共包含 38 页。本堂课的教学设计科学合理,通过多种教学环节和方法,帮助学生系统地学习动物细胞的相关知识,同时培养他们的科学探究能力和思维能力。在教学过程中,教师首先通过回顾之前所学的植物细胞知识来引出本课的主题。这种复习导入的方式不仅能够帮助学生巩固旧知识,还能自然地过渡到新知识的学习,使学生在知识体系上保持连贯性。接着,教师对本节课所准备的实验材料进行详细介绍,并亲自示范讲解制作动物细胞临时装片的步骤。通过直观的演示,学生能够清晰地看到操作过程中的每一个细节,从而掌握正确的实验操作方法。这种示范教学法能够有效避免学生在实验操作中出现错误,提高实验的成功率。在学生完成动物细胞临时装片的制作后,教师引导他们仔细观察动物细胞的结构,并要求学生绘制细胞结构图。这一环节不仅能够帮助学生清晰了解细胞的构成,还能培养他们的观察力和绘图能力。通过绘制结构图,学生能够更直观地理解细胞的结构与功能相适应的特点,从而加深对动物细胞知识的理解。这份 PPT 内容丰富,结构清晰,共分为五个部分。第一部分是“观察动物细胞”。此部分首先明确了实验目的,让学生清楚地了解本节课的学习目标。接着,详细呈现了实验所需的材料用具,包括生理盐水、口腔上皮细胞、显微镜等。最后,对实验方法和步骤进行了详细说明,帮助学生掌握制作动物细胞临时装片的具体操作流程。第二部分是“动物细胞的基本结构和功能”。这一部分通过展示哺乳动物细胞的模式图,帮助学生直观地了解动物细胞的内部结构。同时,对比动植物细胞的相同点和不同点,使学生能够更好地理解细胞的多样性和统一性。通过这种对比分析,学生可以更清晰地认识到动物细胞的独特性,为后续的学习打下坚实基础。第三部分是“科学的归纳方法”。这一部分首先介绍了归纳的思维方法,帮助学生掌握如何从个别现象中总结出一般规律。接着,详细介绍了归纳法的优势,如能够帮助学生系统地整理知识、提高思维的逻辑性等。通过学习归纳方法,学生能够更好地总结和整理所学知识,提升科学思维能力。第四部分是“思维导图”。思维导图是一种有效的学习工具,能够帮助学生梳理知识结构,加深对知识的理解和记忆。通过绘制思维导图,学生可以将本节课的重点内容进行整合,形成清晰的知识网络。这种方法不仅能够提高学生的学习效率,还能培养他们的逻辑思维能力。第五部分是“随堂检测”。为了检验学生对本节课知识的掌握情况,教师设计了随堂检测环节。通过检测,教师可以及时了解学生的学习进度,发现他们在学习过程中存在的问题,并及时进行辅导和纠正。同时,随堂检测也能够帮助学生巩固所学知识,查漏补缺,为后续的学习提供参考。总之,通过本堂课的学习,学生不仅能够掌握动物细胞的基本结构和功能,还能通过实验操作、观察绘图、归纳总结等多种方式,培养科学探究能力和思维能力。这套 PPT 内容丰富、结构清晰,是帮助学生系统学习动物细胞知识的优秀教学资源。

-

含教案

人教七年级生物上册细胞的生活PPT课件含教案

页数:34 | 大小:78M这是一套专为人教版七年级生物上册第 1.2.4 节“细胞的生活”设计的教学演示文稿,共包含 34 张幻灯片。本堂课通过多样化的课堂活动,如观察图片、视频以及结合生活实际分析问题,引导学生深入理解细胞的生活需要物质和能量,并能够自主描述细胞中所含物质及其特点。同时,通过介绍细胞中的叶绿体和线粒体,让学生明白它们的功能,感受生命活动的复杂性和协调性,从而培养他们对生命的情感和对生物学的学习热情。演示文稿内容结构第一部分:细胞的生活需要物质和能量这一部分首先通过生动的图片和视频,展示细胞生活的物质基础。教师引导学生观察这些资料,了解细胞中物质的构成,包括水、无机盐、糖类、脂质、蛋白质和核酸等。接着,通过对比分析,帮助学生区分有机物和无机物的特点:有机物一般含有碳元素,分子较大,能燃烧;无机物则不含碳元素,分子较小,不能燃烧。最后,通过实例讲解,让学生理解物质进入细胞后的作用,如参与细胞的构建、提供能量等。第二部分:细胞核是细胞的控制中心这一部分通过讲述克隆羊多莉的故事,引入细胞核的重要作用。多莉的故事生动地展示了细胞核在遗传信息传递中的关键角色,激发学生的学习兴趣。接着,教师详细介绍细胞核的结构,包括核膜、核仁和染色质等,并解释细胞核如何控制细胞的生长、发育和遗传。通过这一部分的学习,学生能够理解细胞核作为细胞控制中心的重要性。第三部分:思维导图思维导图是一种有效的学习工具,能够帮助学生梳理知识结构,加深对知识的理解和记忆。在这一部分,教师引导学生绘制思维导图,将细胞的生活需要物质和能量、细胞核的作用等内容进行整合,形成清晰的知识网络。通过这种方式,学生可以更好地掌握本节课的重点内容,提升学习效率。第四部分:随堂检测为了检验学生对本节课知识的掌握情况,教师设计了随堂检测环节。检测内容包括《单项选择》和《回答问题》两种题型。通过这些题目,教师可以及时了解学生的学习进度,发现他们在学习过程中存在的问题,并及时进行辅导和纠正。同时,随堂检测也能够帮助学生巩固所学知识,查漏补缺,为后续的学习提供参考。教学目标与意义通过本堂课的学习,学生不仅能够掌握细胞的生活需要物质和能量的基本知识,还能理解细胞核作为细胞控制中心的重要性。通过观察图片、视频和结合生活实际分析问题,学生能够自主描述细胞中所含物质及其特点,培养他们的自主学习能力和科学思维能力。同时,通过了解叶绿体和线粒体的功能,学生能够感受到生命活动的复杂性和协调性,从而培养他们对生命的情感和对生物学的学习热情。总之,这套演示文稿通过多样化的教学活动和清晰的结构设计,为学生提供了一个生动有趣的学习平台,有助于激发他们对生物学的学习兴趣,培养他们的科学素养。

-

含教案

生物人教七年级生物上册真菌PPT课件含教案

页数:38 | 大小:35M这是一套精心设计的人教版生物七年级上册 2.3.3《真菌》PPT 课件,共包含 38 张幻灯片。本课件的核心目标是帮助学生全面认识真菌这一生物类群。通过本节课的学习,学生将能够了解真菌的主要形态特征,包括它们的外观、大小和形状等,从而对真菌的多样性有一个初步的认识。同时,学生还将深入探究真菌的营养方式,明白真菌是如何获取营养来维持自身生长和繁殖的。此外,本节课还会重点讲解真菌的主要生殖方式,让学生清楚真菌是如何繁衍后代的。本套 PPT 课件内容丰富,从五个部分展开本节课程。第一部分是“多种多样的真菌”,通过展示各种真菌的图片和实例,带领学生走进真菌的世界,初步认识真菌的种类,让学生感受到真菌的丰富多样性。第二部分为“真菌的结构和生殖”,这部分通过实验的方式,让学生亲自动手探究酵母菌和霉菌的结构特点以及它们的生殖方式,通过实践操作和观察,让学生更加直观地理解真菌的结构和生殖过程,加深对知识的理解和记忆。第三部分是“真菌与人类的关系”,该部分从利、害两个方面展开,详细阐述真菌对人类的益处和危害。一方面,真菌在食品制作、医药等方面为人类提供了巨大的帮助;另一方面,一些真菌也会引发疾病或造成经济损失,让学生学会辩证地看待真菌对人类的影响,从而树立合理利用真菌资源和预防真菌危害的意识。第四部分是“思维导图”,通过思维导图的形式,引导学生梳理本节课程的知识点,帮助学生将零散的知识点进行整合和归纳,提高学生的归纳总结能力,使学生对本节课的知识有一个系统的认识。第五部分为“随堂检测”,通过设置一些有针对性的题目,检测学生对本节课知识的掌握情况,及时发现学生在学习过程中存在的问题,并进行针对性的辅导和讲解,巩固学生的学习成果。总之,这套 PPT 课件内容全面,结构清晰,形式多样,能够有效地帮助学生学习和掌握真菌的相关知识,提高学生的生物素养和综合能力。

-

含教案

生物人教七年级生物上册病毒PPT课件含教案

页数:32 | 大小:93M这是一套专为人教版生物七年级上册 2.3.4“病毒”章节设计的 PPT 课件,共包含 32 张幻灯片。本课件旨在帮助学生全面了解病毒这一特殊的生物类型,揭示其神秘的面纱。通过本节课的学习,学生将深入了解病毒的形态特征和结构特点,掌握病毒的生活方式和独特的繁殖方式。同时,本课程还将引导学生辩证地看待病毒对人类的影响,认识到病毒既有危害人类健康的负面作用,也有在医学等领域发挥重要作用的积极意义。此外,本课程还将激发学生对病毒这种特殊生物的探究兴趣,让学生认识到生命世界的复杂性和多样性,拓宽学生的科学视野。本套 PPT 课件内容丰富,结构清晰,从六个部分展开本节课程。第一部分是“病毒的发现”,通过讲述病毒的发现历程,让学生了解科学家们是如何逐步揭开病毒神秘面纱的,感受科学探索的艰辛与伟大。第二部分是“病毒的种类、形态和结构”,从病毒的大小、种类和结构三个方面展开,通过丰富的图片和资料,让学生直观地了解病毒的多样性和独特性。第三部分是“病毒的增殖”,详细介绍了病毒的增殖方式,通过动画和示意图,帮助学生理解病毒如何在宿主细胞内进行复制和传播。第四部分是“病毒与人类的关系”,从利、害两个方面详细阐述病毒与人类的关系。一方面,病毒引发了许多疾病,给人类健康带来威胁;另一方面,病毒在疫苗研发、基因治疗等领域也发挥着重要作用。通过这部分内容,引导学生树立正确的科学观念,学会辩证地看待病毒。第五部分是“思维导图”,通过思维导图的形式,帮助学生梳理本节课的知识点,将零散的知识进行整合,形成系统的知识体系,提高学生的归纳总结能力。第六部分是“随堂检测”,通过精心设计的题目,检测学生对本节课知识的掌握情况,及时发现学生在学习过程中存在的问题,并进行针对性的辅导和讲解,巩固学生的学习成果。总之,这套 PPT 课件内容全面,形式多样,能够有效地帮助学生学习和掌握病毒的相关知识,激发学生的学习兴趣和探究欲望,培养学生的科学思维和综合能力。

-

含教案

生物人教七年级生物上册细菌PPT课件含教案

页数:34 | 大小:28M这是一套专为人教版生物七年级上册 2.3.2“微生物的分布”章节设计的 PPT 课件,共包含 34 张幻灯片。本课件的核心目标是引导学生深入探索微生物的世界,尤其是细菌这一类重要的微生物。通过本节课的学习,学生将全面了解细菌的基本形态和结构特点,并能够准确区分细菌与动植物细胞结构的异同。此外,本课程还将帮助学生学会辩证地看待细菌与人类的关系,认识到细菌在人类生活中既有积极的贡献,也有潜在的危害,从而树立合理利用有益细菌和预防有害细菌的意识,培养学生的科学思维和健康的生活观念。本套 PPT 课件内容丰富,结构合理,从四个部分展开本节课程。第一部分是“细菌的形态、结构和生殖”,这部分详细介绍了细菌的形态特征、结构组成、营养方式以及生殖方式。通过生动的图片、清晰的结构图和详细的讲解,学生可以直观地了解细菌的多样性和独特性。同时,通过对比分析,学生能够清晰地认识到细菌与动植物细胞在结构上的差异,为后续的学习打下坚实的基础。第二部分是“细菌与人类的关系”,这部分从多个角度展开,详细介绍了细菌在制作食品、疾病防治、环境保护和清洁能源开发等方面的重要作用。通过具体实例,学生可以深刻感受到细菌在人类生活中的广泛影响,同时也了解到一些有害细菌可能带来的危害。第三部分是“思维导图”,通过思维导图的形式,帮助学生梳理本节课的知识点,将零散的知识进行整合,形成系统的知识体系。这种形式不仅有助于学生加深对知识的理解,还能提高学生的归纳总结能力。第四部分是“随堂检测”,通过设计一系列有针对性的练习题,帮助学生巩固复习本节课的知识。这些练习题涵盖了本节课的重点内容,能够及时检测学生的学习效果,帮助教师了解学生的学习情况,以便进行针对性的教学调整。总之,这套 PPT 课件内容全面、形式多样,能够有效地帮助学生学习和掌握微生物的相关知识,激发学生的学习兴趣和探究欲望,培养学生的科学思维和综合能力。通过本节课的学习,学生将对微生物的分布、作用以及与人类的关系有一个全面而深刻的认识,为今后的生物学学习奠定坚实的基础。

-

含教案

人教九年级全一册第4节 变阻器 PPT课件含教案

页数:55 | 大小:24M这套面向人教版九年级物理第 4 节《变阻器》的 55 张 PPT 课件,以“一条电阻线,百变控电流”为主题,构建“概念—结构—方法—应用”四维一体的深度学习路径,旨在让学生不仅“知其然”,更能“知其所以然”,并最终“知其所以用”。课程伊始,第 1~4 张用“四维目标”精准导航:知识维度——厘清滑动变阻器、电阻箱、电位器的构造差异与工作机理;技能维度——熟练掌握“选、接、调、读”四步操作,能依据需求选择合适变阻器件;思维维度——经历“分类对比—实操体验—综合应用”的完整认知循环,实现从定性分析到定量计算的跃迁;情感维度——树立规范操作、严谨记录、协作共享的科学态度。第 5~8 张以“快闪复习”方式唤醒旧知:利用互动问答回顾导体电阻与材料、长度、横截面积、温度的关系,为后续“为何改变长度就能改变电阻”埋下伏笔。随即进入“情境实验”——教师现场演示“旋转铅笔芯让小灯泡渐亮渐暗”,学生直观感受“长度↑→电阻↑→电流↓→亮度↓”的因果链,顺势生成变阻器的定义:通过改变接入电路的有效电阻值来调节电流与电压的元件。第 9~25 张聚焦滑动变阻器,采用“拆—看—连—算”四步递进。高清爆炸图呈现瓷筒、电阻丝、滑片、接线柱四大部件;“3D 虚拟接线”让学生拖拽滑片观察有效长度变化,动态理解“上下各一柱、滑片来调控”的口诀;随后给出“限流式”与“分压式”两种经典接法,让学生在仿真平台实时测量电压、电流曲线,完成由定性到定量的跨越。紧接着,第 26~35 张横向对比电阻箱与电位器:电阻箱突出“精准可读、步进调节”,电位器强调“旋钮连续、体积小巧”,通过“台灯调光”与“音响音量”两段生活化视频,帮助学生建立“元件—场景—需求”匹配思维。第 36~45 张进入“综合任务”环节:项目主题为“设计一款可调速的小风扇”。学生四人一组,依据任务单完成器件选型、电路图绘制、参数计算(如:风扇额定 6 V 0.3 A,若电源 9 V,应选最大阻值多少的滑动变阻器?)。教师推送在线实验板,学生实时上传电流—转速散点图,系统自动拟合曲线,引导讨论“为何线性调阻却非线性调速?”从而引出功率与转速的二次关系,培养高阶思维。第 46~50 张用一张可交互的思维导图梳理知识网络:中心节点“变阻器”辐射出结构、原理、接法、应用、误差五大分支,学生点击任一节点即可弹出典型例题或易错警示,实现个性化复习。第 51~55 张设置分层闯关练习:基础层为 5 道选择+2 道作图,聚焦元件识别与电路连接;挑战层则引入“故障诊断”情境——给出异常电流数据,让学生反推“滑片接触不良”“接线柱短路”等可能原因,并撰写 100 字检修方案,切实提升问题解决能力。课后延伸任务以“居家小创客”为主题:请学生利用废旧电位器与 USB 电源,自制一盏 5 V 调光小夜灯,并拍摄 30 秒短视频说明“旋钮向左灯光渐暗”的物理原理,上传班级云相册互评点赞。整套课件通过“情境触发—结构剖析—实验探究—生活应用”的螺旋进阶,让变阻器不再只是课本上的符号,而成为学生手中可控、可视、可用的“电流魔法棒”。

-

含教案

人教九年级全一册第3节 电阻 PPT课件含教案

页数:40 | 大小:164M这套《人教版九年级物理第3节 电阻》PPT课件共40张,以“从生活走进物理,用实验揭示本质”为主线,引导学生在真实情境中完成“概念—规律—应用”的完整学习闭环。课件伊始以一张“城市夜景电缆发热”照片激趣,抛出“为何同样电压下,铜线安然无恙,而劣质铝线却烫手?”的核心问题,从而锁定本节四维目标:知识层面——理解电阻的物理意义、单位及换算;技能层面——掌握控制变量法探究影响电阻大小的因素;思维层面——经历“猜想—实验—数据—结论”的科学探究全过程;情感层面——树立安全用电、崇尚实证的科学态度。第4~8张通过“做一个导体导电性检测器”的微实验,让学生用电池、小灯泡和鳄鱼夹亲手比较铜丝、镍铬合金丝、铅笔芯的导电差异。灯泡明暗的直观对比使学生首先体验到“不同导体对电流的阻碍作用不同”,顺势引出电阻定义:导体对电流阻碍作用的大小,符号R,单位欧姆(Ω),并补充kΩ、MΩ与Ω的换算阶梯,为后续定量探究奠定语言工具。第9~15张聚焦“影响电阻大小的因素”。课件先以互动投票收集学生猜想:长度?横截面积?材料?温度?随后分组领取“探究任务单”,利用桌面实验箱中的四根不同规格镍铬合金丝和数字化电阻测量仪,完成控制变量实验。系统自动采集数据并实时生成“R-L”“R-S”“R-材料”散点图,学生通过拟合直线直观发现:R与L成正比、R与S成反比,并换算出电阻率ρ,体验“由定性走向定量”的思维跃迁。教师再抛出问题:“若把合金丝浸冰水与热水,R将如何变化?”学生借助温度传感器实测,发现金属电阻随温度升高而增大,从而对“温度系数”留下深刻印象。第16~22张拓展视野,介绍半导体与超导现象:通过“芯片里的硅”和“磁悬浮列车”两段短视频,展示低电阻甚至零电阻带来的技术革命,让学生感知“电阻不仅是阻碍,更是可控资源”。第23~30张回到元件层面,剖析定值电阻的色环读数法与滑动变阻器的“三接两用法”,配合3D动画演示滑片移动如何改变有效长度,实现电阻连续可调。第31~35张以交互式思维导图整合知识网络:中心“电阻”辐射出定义、单位、影响因素、测量方法、典型应用五大分支,学生点击节点即可弹出易错警示或生活实例,实现个性化复习。第36~40张设置分层闯关练习:基础题聚焦单位换算与简单计算;提升题给出“某导线拉长为原来2倍,电阻如何变化”的推理;拓展题则让学生设计“利用滑动变阻器制作可调亮度的LED小夜灯”,并绘制电路图、计算所需最大阻值。课后延伸任务以“家庭实验室”形式展开:请学生用万用表测量电饭煲电源线、手机充电线的电阻,撰写50字安全提示,上传班级群共享。整套课件通过“生活现象—实验探究—技术前沿—工程应用”的螺旋设计,让电阻概念从抽象符号转化为可触、可测、可用的真实体验,切实培养学生的科学探究精神与知识迁移能力。

-

含教案

人教九年级全一册第1节 电压 PPT课件含教案

页数:39 | 大小:119M这套人教版九年级物理《第1节 电压》PPT 课件共 39 张,以“从自然现象到科学测量”的探究路径,引导学生在“思—做—析—悟”的循环中深度理解电压这一核心概念。课件伊始,第 1~3 张明确“四维目标”:知识层面——精准表述电压的物理意义、符号、单位及换算;技能层面——熟练掌握电压表的使用规范与读数技巧;思维层面——经历完整探究流程,提升实验设计与数据处理能力;情感层面——树立实事求是、尊重数据的科学态度。第 4~6 张以“电鳗放电击退鲨鱼”的震撼视频开场,学生惊叹于电鳗瞬间释放 600 V 高压的威力,教师顺势抛出问题:“电鳗的‘电力’从何而来?”自然引出电压概念。第 7~12 张进入“探究新知”:首先通过“水流推动水轮机”与“电流驱动小灯泡”的动画对比,类比水流的形成源于水压差,推测电流的形成源于电压差,从而揭示电压是“电荷定向移动形成电流”的根本原因。接着,课件以“知识卡片”形式详细讲解电压的符号“U”、单位“伏特(V)”以及“千伏(kV)、毫伏(mV)”与“V”的换算关系,学生通过即时练习巩固知识。第 13~25 张聚焦电压表的使用:3D 仿真动画拆解电压表内部结构,演示“量程选择、正负接线柱判定、读数估读”三步操作规范;随后学生分组实操,用电压表测量干电池组电压,平台实时采集数据并生成柱状图,学生对比理论值与实测值,分析误差来源,教师引导学生总结“接触不良、仪器老化”等常见误差因素。第 26~30 张拓展应用:通过“电路故障诊断”案例,学生学习如何利用电流表、电压表的指针变化判断短路、断路位置,教师用“故障电路排查流程图”梳理思路,强化学生“工具助力、数据说话”的实证思维。第 31~33 张以思维导图整合全节知识:中心“电压”向外辐射“物理意义、单位换算、测量工具、故障排查”四大分支,点击任一分支持弹出典型例题或生活实例,实现个性化复习。第 34~39 张设置分层练习:基础题聚焦单位换算与读数技巧;提升题给出复杂电路图,要求学生设计测量方案并计算未知电压;拓展题则让学生用手机拍摄“家中电器电压标识大搜索”短片,上传班级云相册分享,实现课堂知识向真实生活的迁移。整套课件通过“情境导入—类比探究—实操验证—应用拓展”的闭环设计,让学生在动手、动脑、动情中真正理解电压这一抽象概念。

-

含教案

人教三年级英语上册Unit1Making friendsPPT课件含教案

页数:29 | 大小:37M这是一套与人教三年级英语上册 Unit 1 Making friends 相关的 PPT,总共包含 29 页。通过本节课的学习,学生将收获颇丰。他们不仅能掌握关于问候和介绍自己的简单对话,还能根据具体情境灵活运用所学知识进行简单交流。在教学过程中,教师通过组织学生进行情境表演和小组对话等方式,引导学生在模拟场景中练习所学句型。这种教学方式不仅能够有效培养学生们乐于用英语与他人打招呼和介绍自己的良好习惯,还能在实践中提高他们的语言运用能力,激发学生学习英语的热情,让学生们在轻松愉快的氛围中感受英语学习的乐趣。这份 PPT 由两个部分组成。第一部分是知识梳理环节。在这一环节中,首先呈现了字母的读音和重点词汇,为学生打下坚实的基础。接着,对重点句型进行详细的学习和运用,通过各种例句和练习,帮助学生更好地理解和掌握这些句型。最后是知识拓展部分,同时呈现了练习题,包括《单项选择题》《判断正误题》和《情景交际》。这些练习题形式多样,能够从不同角度检测学生对知识的掌握程度,帮助学生巩固所学知识,加深对重点内容的理解和记忆。第二部分是知识巩固环节。这一部分的内容设计同样富有针对性。一方面,要求学生将所给字母组合中的字母改成相应大小写,通过这种方式检测学生对字母的掌握水平,确保学生能够熟练掌握字母的大小写形式,为后续的英语学习奠定基础。另一方面,对所学课文进行复述。通过复述课文,学生可以进一步加深对课文内容的理解和记忆,同时也能锻炼他们的语言组织能力和口头表达能力,让学生在回顾和总结中进一步巩固所学知识,提升综合语言运用能力。

-

含教案

人教三年级英语上册Unit3Amazing animalsPPT课件含教案

页数:28 | 大小:32M这是一套与人教三年级英语上册 Unit 3 Amazing animals 相关的 PPT,总共包含 28 页。在本节课的教学过程中,教师采用了多种生动有趣的方法来激发学生的学习兴趣。首先,教师引导学生观看动物的图片和视频,通过直观且生动的情景,让学生在视觉和听觉的双重刺激下学习动物的单词和相关句型。这种教学方式不仅能够吸引学生的注意力,还能有效提高他们的记忆效果,使学生更容易记住所学内容。为了进一步激发学生对动物的热爱以及提高他们对课堂的参与度,教师精心组织了小组竞赛和角色扮演等活动。在小组竞赛中,学生们积极参与,通过团队合作展示他们对动物单词和句型的掌握程度,这不仅增强了他们的团队意识,还培养了他们的竞争意识。在角色扮演活动中,学生们扮演不同的动物角色,通过模拟动物的行为和语言,进一步巩固了所学知识。通过这些互动活动,学生在轻松愉快的氛围中学习英语,同时也培养了他们爱护和保护动物的意识,增强了学习英语的自信心。这份 PPT 由两个部分组成。第一部分是知识梳理环节。此模板首先介绍了新的发音规则,并通过举例说明的方式帮助学生更好地理解和掌握这些规则。接着,对本单元的重点词汇和短语进行呈现,通过图片和文字的结合,让学生能够直观地理解每个单词和短语的含义。最后是重点句型的学习,包括“打招呼的常用语”“表达某人拥有物品的常用句”“描述动物特征”以及“一般疑问句”。通过这些句型的学习,学生能够更好地运用英语进行交流和表达。第二部分是知识巩固环节。这一部分通过两种方式帮助学生巩固所学知识。一方面,要求学生将图片与对应的单词相匹配,通过这种直观的练习方式,检验学生对动物单词的掌握程度,加深他们的记忆。另一方面,对课文内容进行复述,让学生在回顾课文的过程中进一步理解课文内容,提高他们的语言组织能力和口头表达能力。通过复述课文,学生能够更好地将所学知识进行整合和运用,从而达到巩固知识、提升能力的目的。

-

含教案

人教三年级英语上册Unit4Plants around usPPT课件含教案

页数:34 | 大小:51M这是一套专为人教三年级英语上册Unit 4 “Plants around us”设计的PPT课件,通过PowerPoint精心制作,共包含34张幻灯片。本节课的核心目标是引导学生复习与植物相关的词汇,并运用所学句型询问和回答植物的名称,旨在巩固学生对植物主题的理解和表达能力。演示文稿分为四个主要部分。第一部分是知识网络,采用思维导图的形式,帮助学生系统回顾本单元的重点词汇和句型。通过直观的图形和关键词,学生可以快速梳理知识体系,加深对植物相关词汇和表达方式的记忆。第二部分是知识梳理,这一部分详细列出了本单元的重点单词、短语和句子。通过分类整理,学生可以更清晰地掌握每个词汇的用法和含义,同时对重点句子进行复习,确保学生能够熟练运用。第三部分是精讲精练,专注于本单元的语法知识点。教师通过PPT展示语法要点,引导学生逐一分析,并通过实例讲解帮助学生理解。随后,通过针对性的练习题,学生可以巩固每个语法点,加深对语法知识的掌握。第四部分是巩固提升,提供了一系列与本单元相关的练习题。这些练习题旨在检测学生的学习效果,帮助教师了解学生对植物主题的掌握程度。通过练习,学生可以进一步巩固所学知识,提升语言运用能力。这套PPT课件通过系统的复习和练习,帮助学生全面回顾和巩固Unit 4 “Plants around us”的内容,不仅增强了学生对植物相关词汇的掌握,还提升了他们的语言表达和运用能力。

-

含教案

人教版数学九年级上册二次函数PPT课件含教案

页数:26 | 大小:2MPPT模板内容主要通过PowerPoint软件分几个部分来向我们展开介绍有关于人教版九年级数学课件的相关内容。PPT模板内容第一部分主要是有关于函数的定义。第二部分主要向同学们详细的讲解了二次函数的概念。第三部分主要向同学们详细的讲解了有关于二次函数的相关要求。第四部分主要向同学们详细的讲解了有关于二次函数的形式和二次函数识别的内容。最后一部分是有关于利用二次函数的定义求字母的值的相关内容。

-

含教案

人教版数学九年级上册中心对称PPT课件含教案

页数:49 | 大小:3M此PPT模板主要从四个部分对九年级上册中心对称这一主题进行详细展开。第一部分是导入新知,主要引导学生观察两组图中的图形形状和大小是否相同,同时观察他们怎样旋转可以得到另一个图形。第二部分是探究新知,主要用两个三角形以及画辅助线的方式引出中心对称图形的规则,同时还介绍了对称中心的定义。第三部分是巩固练习,主要通过做题的方式引导学生举一反三。第四部分是课堂检测。

-

含教案

人教版数学九年级上册圆PPT课件含教案

页数:32 | 大小:3M这份PPT由四个部分组成。第一部分内容是导入新知和素养目标,学生们一方面能够掌握弦、弧、半圆和同心圆等知识与圆有关的概念,另一方面能够认识圆并理解圆的定义。第二部分内容是探究新知,这一部分主要包括圆的定义、确定一个圆的要素、圆的基本性质、圆的定义的应用、圆的有关概念和识别。第三部分内容是课堂检测和课堂小结。第四部分内容是课后作业,包括教材作业和自主安排习题。

-

含教案

人教版数学九年级上册随机事件PPT课件含教案

页数:32 | 大小:146M这份PowerPoint由四个部分构成。第一部分内容是导入新知,该模板首先对不同的天气图片进行展示。第二部分内容是素养目标,学生首先能够知道事件发生的可能性是有大小的,其次可以归纳出必然事件、不可能事件以及随机事件的特点,最后会对必然事件、不可能事件和随机事件做出准确的识别。第三部分内容是探究新知,这一部分主要包括识别确定性事件和非确定性事件、随机事件发生的可能性大小、利用事件的可能性解决实际问题。第四部分内容是巩固练习和链接中考。

-

含教案

人教八年级数学上册三角形的概念PPT课件含教案

页数:23 | 大小:6M这是一套精心设计的人教版数学八年级上册 13.1 节 “三角形的概念” 的 PPT 课件,共包含 23 张幻灯片。本课件旨在帮助学生全面而深入地理解三角形的定义,熟练掌握三角形的表示方法,清晰认识三角形的边、角、顶点等基本构成元素,并能够准确无误地进行识别与表示。同时,通过一系列观察、测量、分类等实践活动,培养学生的合作意识和交流能力,激发他们对数学学习的热情与兴趣。该套 PPT 课件内容丰富、结构清晰,从八个方面展开本节课程的学习。第一部分是情境引入,通过展示一系列具有代表性的含有三角形形状的建筑物图片,引导学生从实际生活中发现三角形的身影,从而初步了解三角形的定义,为后续学习奠定直观基础。第二部分为合作探究,这是课程的核心部分,详细介绍了三角形的定义,引导学生在小组合作中深入认识三角形的边、角、顶点等基本元素,并根据三角形的不同特点进行科学分类,让学生在探究过程中自主构建知识体系。第三部分是典例分析,通过精选的典型例题,帮助学生将理论知识与实际问题相结合,掌握解决三角形相关问题的方法与技巧。第四部分为巩固练习,设计了多种类型的练习题,让学生在练习中巩固所学知识,加深对三角形概念的理解。第五部分为归纳总结,采用表格形式,对三角形的概念进行系统梳理,帮助学生清晰地回顾本节课的重点知识,提高学生归纳总结的能力。第六部分为感受中考,让学生提前了解中考中与三角形概念相关的题型与要求,增强学习的针对性。第七部分为小结梳理,引导学生对本节课的学习内容进行回顾与总结,强化记忆。第八部分为布置作业,通过布置适量的课后作业,让学生在课后进一步巩固所学知识,拓展思维。这套 PPT 课件内容全面,设计合理,能够充分调动学生的学习积极性,帮助学生更好地掌握三角形的概念,为后续的数学学习打下坚实的基础。

-

含教案

人教八年级数学上册三角形的边PPT课件含教案

页数:28 | 大小:7M这是一套专为人教版数学八年级上册 13.2.1 节 “三角形的边” 设计的 PPT 课件,共包含 28 张幻灯片。本课件的核心目标是帮助学生深入理解三角形三边之间的关系,掌握如何运用三角形三边关系判断三条线段能否组成三角形。通过观察、测量、计算等实践活动,培养学生的动手操作能力和逻辑推理能力,使学生在学习过程中不仅掌握知识,还能提升综合素养。该套 PPT 课件内容丰富、结构合理,从八个方面展开本节课程的学习。第一部分是复习引入,通过填空的形式,帮助学生回顾上节课关于三角形概念的相关知识,如三角形的定义、基本元素等。这种设计有助于学生在已有的知识基础上构建新的知识体系,实现知识的衔接与过渡。第二部分为合作探究,这是课程的重点部分。通过精心设计的合作探究活动,引导学生思考并总结出三角形三边的关系。学生通过动手操作、观察和讨论,逐步理解三角形三边关系的定义和性质,培养自主学习和合作学习的能力。这种探究式学习方式能够激发学生的学习兴趣,使学生在实践中掌握知识。第三部分是典例分析,通过精选的典型例题,帮助学生将理论知识与实际问题相结合,掌握解决三角形三边关系相关问题的方法与技巧。典例分析不仅有助于学生理解知识,还能提高他们的解题能力。第四部分为巩固练习,设计了多种类型的练习题,让学生在练习中巩固所学知识,加深对三角形三边关系的理解。通过练习,学生可以检验自己的学习效果,发现并解决学习中的问题。第五部分为归纳总结,通过表格形式,对本节课的重点知识进行系统梳理,帮助学生清晰地回顾本节课的学习内容,提高归纳总结的能力。归纳总结是学习过程中的重要环节,能够帮助学生巩固记忆,构建完整的知识体系。第六部分为感受中考,通过展示与三角形三边关系相关的中考真题或模拟题,让学生提前了解中考的题型和要求,增强学习的针对性和实用性。感受中考部分能够帮助学生明确学习目标,提高学习的积极性和主动性。第七部分为小结梳理,通过思维导图的方式,帮助学生梳理本节课的知识点,进一步强化知识体系。思维导图是一种高效的思维工具,能够帮助学生清晰地展示知识之间的联系,提高学习效率。第八部分为布置作业,通过布置适量的课后作业,让学生在课后进一步巩固所学知识,拓展思维。作业的设计注重基础与拓展相结合,既帮助学生巩固课堂所学,又能激发学生的创新思维。这套 PPT 课件内容全面,设计科学,能够充分调动学生的学习积极性,帮助学生更好地掌握三角形三边关系的概念和应用。通过本节课的学习,学生不仅能够掌握知识,还能提升动手操作能力、逻辑推理能力、合作意识和交流能力,实现知识与能力的双重提升。

-

含教案

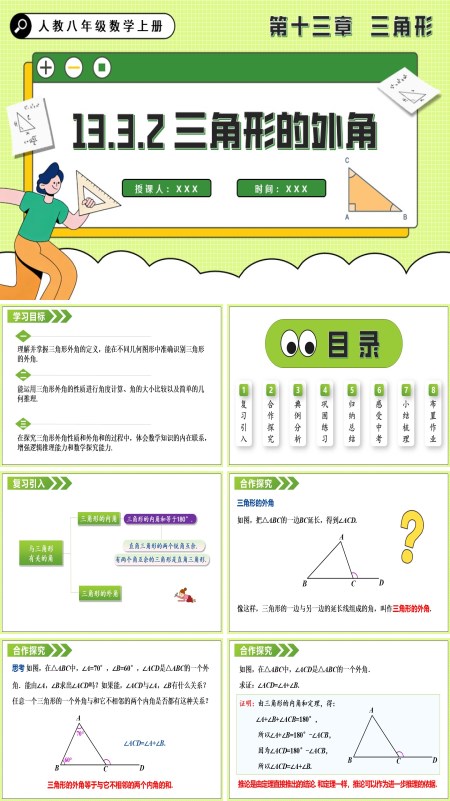

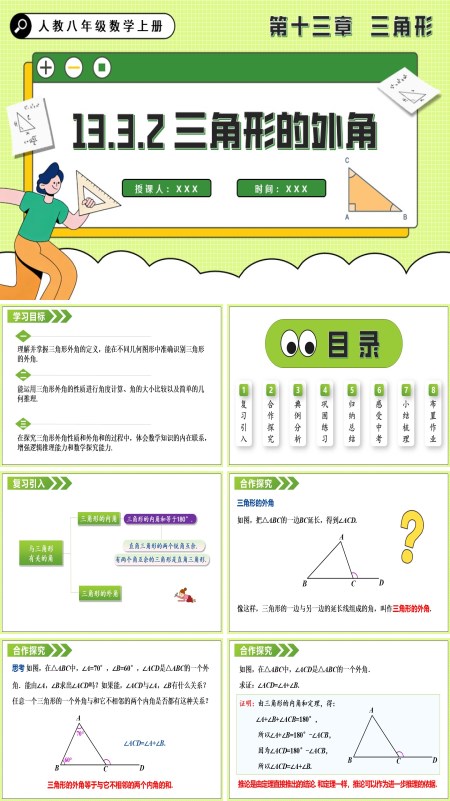

人教八年级数学上册三角形的外角PPT课件含教案

页数:25 | 大小:13M这是一套专为人教版数学八年级上册13.3.2“三角形的外角”精心设计的PPT课件,总共包含25张幻灯片。本课的核心目标是帮助学生掌握三角形外角的概念及其性质,通过系统的教学设计,提升学生对几何知识的理解和应用能力。整套PPT课件从八个方面展开本节课的学习内容,结构清晰,层次分明。第一部分是复习引入环节,通过思维导图的方式,帮助学生回顾上节课关于三角形内角的知识点。这种直观的复习方式不仅能够帮助学生快速回忆旧知识,还能为本节课的学习内容做好铺垫,使学生能够顺利地从内角过渡到外角的学习。第二部分是合作探究环节,这是本课的重点部分。通过小组合作的方式,引导学生认识三角形的外角。教师可以展示一些三角形的图形,让学生通过观察和讨论,发现外角的定义和特点。接着,通过引导学生进行推理和证明,帮助他们推导出三角形外角的性质,如“三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和”。这种探究式学习不仅能够加深学生对知识的理解,还能培养他们的动手操作能力和逻辑推理能力。第三部分是典例分析环节,通过精选的经典例题,教师详细分析解题思路和方法,帮助学生巩固知识点,并提高学生运用三角形外角性质解决问题的能力。例如,可以分析一些涉及外角性质的几何证明题,通过逐步讲解,帮助学生掌握解题技巧,理解外角性质在解题中的应用。第四部分是巩固练习环节,通过一系列有针对性的练习题,让学生在实践中进一步巩固所学知识。这些练习题设计多样,难度适中,旨在帮助学生加深对三角形外角性质的理解和应用。例如,可以设计一些求外角度数的题目,让学生在练习中熟练掌握外角性质的应用。第五部分是归纳总结环节,教师带领学生对本节课所学的重点内容进行总结回顾,帮助学生梳理知识脉络,强化记忆,使学生对本节课的学习内容有一个清晰、系统的认识。例如,可以总结三角形外角的定义、性质及其在几何证明中的应用,帮助学生构建知识体系。第六部分是感受中考环节,通过展示一些与中考相关的题目,让学生提前感受中考题型,了解中考对三角形外角性质的考查方式,帮助学生更好地备考。例如,可以展示一些中考真题,让学生在练习中熟悉中考的命题风格和解题要求。第七部分是小结梳理环节,通过思维导图的方式,帮助学生梳理本节课的知识点,提高学生的归纳总结能力。思维导图将知识点以直观、清晰的方式呈现出来,帮助学生构建知识体系,加深对知识的理解和记忆。第八部分是布置作业环节,教师根据本节课的学习内容,精心布置一些课后作业。这些作业旨在帮助学生巩固课堂所学知识,拓展学生的思维,让学生在课后能够继续深入学习和实践。例如,可以布置一些证明题和应用题,让学生在课后进一步练习和巩固。整套PPT课件设计科学合理,内容丰富实用,通过八个环节的层层递进,充分调动了学生的学习积极性,有效地提高了学生对三角形外角概念及其性质的理解和应用能力,是一份非常实用且高效的数学教学课件。

-

含教案

冀教一年级上册物体的排列规律PPT课件含教案

页数:27 | 大小:6M这是一套专为冀教版一年级上册数学第5.1课《物体的排列规律》设计的PPT课件,共包含27张幻灯片。本节课旨在通过观察和操作,帮助学生发现物体的简单排列规律,引导他们经历从具体物体排列到抽象规律提炼的转化过程。通过本节课的学习,学生将提升观察能力、逻辑推理能力和动手实践能力,并学会用数学语言描述排列规律。该套PPT课件从六个方面展开本节课程的学习。第一部分是“学习目标”,该部分详细介绍了本节课的学习目标,帮助学生明确学习方向和重点。通过清晰的目标设定,学生能够更好地集中注意力,积极参与课堂活动。第二部分是“知识链接”,通过回顾已学知识,为新知识的学习做好铺垫。这部分通过简单的复习,帮助学生建立起新旧知识之间的联系,为理解排列规律奠定基础。第三部分是“探究新知”,该部分是课程的核心环节。首先,PPT展示一系列生动的图片,引导学生观察图片中的物体排列,发现其中的规律。通过直观的图片展示,学生能够更容易地识别规律,激发他们的学习兴趣。接着,PPT通过一系列问题和互动活动,引导学生逐步提炼出抽象的排列规律,帮助他们从具体到抽象地理解规律的本质。第四部分是“课堂检测”,该部分通过多样化的练习题,帮助学生加深对知识点的理解和应用。练习题设计注重趣味性和实用性,通过动手操作和实际应用,巩固学生对排列规律的掌握。这一环节不仅检验学生的学习效果,还能及时发现并解决学生在学习过程中遇到的问题。第五部分是“总结评价”,该部分帮助学生回顾本节课的学习内容,进行归纳总结。通过总结评价,学生能够更好地梳理知识要点,提升归纳总结能力。PPT通过图表和关键词的形式,帮助学生系统地回顾所学内容,加深记忆。第六部分是“课后作业”,该部分布置适量的课后作业,帮助学生巩固课堂所学知识。作业设计注重实践性和拓展性,鼓励学生将所学知识应用到实际生活中,进一步提升他们的数学思维能力。通过这样一套精心设计的PPT课件,学生将在六个部分的学习中逐步掌握物体的排列规律,提升观察能力、逻辑推理能力和动手实践能力。课程通过直观的图片展示、互动的探究活动、有趣的课堂检测和系统的总结评价,帮助学生在轻松愉快的氛围中学习数学知识,培养他们的数学思维和表达能力。