-

含教案

统编语文高二必修苏武传PPT课件含教案

页数:67 | 大小:33M这是一套专为统编语文高二必修课文《苏武传》设计的PPT课件模板,共包含67页幻灯片。该课件通过四个主要部分,系统地引导学生从历史背景到文本细读,再到人物形象的深入剖析,全面理解《苏武传》这篇经典史传文学作品。PPT课件结构第一部分:背景导入历史典故引入:通过讲述与苏武相关的典故,如“苏武牧羊”,引出课程主题,激发学生的学习兴趣。《史记》与《汉书》介绍:详细介绍《史记》和《汉书》的体例特点,帮助学生理解两部史书的编纂风格和价值。创作背景:深入探讨《苏武传》的创作背景,揭示当时的历史环境和政治形势对作品的影响。第二部分:文本解析文言字词梳理:系统梳理文中的重点文言实词、虚词和特殊句式,帮助学生掌握文言文的基础知识。逐段翻译:逐段翻译文本,确保学生理解每一段的内容,特别是苏武出使的背景、被扣留的经过以及匈奴内部的人物关系。情节梳理:通过时间轴或流程图的方式,清晰展示苏武在匈奴的经历,帮助学生把握文章的整体结构。第三部分:人物探究卫律与李陵的对比分析:通过对比卫律和李陵的劝降方式,分析苏武在面对不同压力时的坚定立场。关键事件分析:结合“两次自杀”“两次劝降”“两次绝境”等关键事件,深入剖析苏武作为护送者、牧羊者、归来者的三重身份及其精神内涵。人物形象塑造:探讨班固如何通过环境描写、细节刻画、详略安排等手法塑造苏武的形象,展现其忠贞不屈的精神品质。第四部分:拓展延伸叙事艺术探讨:从叙事艺术的角度,分析班固如何通过环境描写、细节刻画、详略安排等手法塑造人物形象。写作任务:设置“回到历史”的写作任务,引导学生结合历史背景和人物形象,创作一篇关于苏武的小短文或诗歌,提升学生的写作能力。多元评价:引入后世对苏武的多元评价,引导学生辩证思考历史人物的形象塑造与价值评判,培养学生的批判性思维能力。教学目标知识与能力:掌握文中的重点文言实词、虚词和特殊句式,提升文言文阅读能力。理解苏武的生平经历及其在匈奴的遭遇,梳理文本内容。过程与方法:通过逐段解析和翻译,帮助学生扎实掌握文言知识。通过对比分析和关键事件探讨,引导学生深入理解苏武的精神品质。情感态度与价值观:通过学习苏武的忠贞不屈,培养学生对国家和民族的忠诚与热爱。通过引入后世评价,引导学生辩证思考历史人物的形象塑造与价值评判,培养学生的批判性思维能力。教学重难点教学重点:系统梳理文中的重点文言实词、虚词和特殊句式。通过逐段翻译和情节梳理,帮助学生理解苏武的经历和精神品质。教学难点:通过对比分析卫律和李陵的劝降方式,深入理解苏武的坚定立场。探讨班固如何通过叙事艺术塑造苏武的形象,展现其忠贞不屈的精神品质。通过这套PPT课件,学生能够系统地学习《苏武传》这篇经典史传文学作品,不仅能够扎实掌握文言知识,还能通过文学手法与思想深度的挖掘,深入理解苏武的精神品质及其在历史中的意义。

-

含教案

统编语文高二必修玩偶之家PPT课件含教案

页数:30 | 大小:16M这是一套专为统编语文高二必修课文《玩偶之家》设计的PPT课件模板,共包含30页幻灯片。该课件通过四个主要部分,系统地引导学生从背景导入到文本细读,再到人物形象的深入剖析,全面理解《玩偶之家》这篇经典戏剧作品。PPT课件结构第一部分:背景导入话题引入:通过当代女性题材作品引出话题,激发学生对女性解放问题的兴趣。作者介绍:详细介绍易卜生的生平及其创作背景,帮助学生理解作品的时代意义。情节梳理:梳理戏剧前两幕的情节,为后续深入分析奠定基础。第二部分:文本分析剧情阶段划分:以“信件”为线索,将剧情划分为不同阶段,帮助学生理解剧情的发展脉络。人物关系图:绘制人物关系图,清晰展示剧中人物之间的复杂关系。语言变化分析:通过对比海尔茂与娜拉在三次剧情转折中的语言变化(称呼、语气、台词长度),解析人物形象,揭示他们的性格特点和心理变化。第三部分:人物探究娜拉出走的原因:深入探讨娜拉出走的多重原因,包括家庭、社会和个人层面的觉醒。觉醒过程分析:揭示娜拉从家庭觉醒到社会觉醒的升华过程,帮助学生理解她的内心世界和成长轨迹。人物形象塑造:通过具体情节和台词分析,深入探讨娜拉和海尔茂的性格特点及其在剧中的象征意义。第四部分:拓展延伸引入经典论述:引入鲁迅《娜拉走后怎样》的经典论述,引导学生辩证思考女性解放的现实困境。社会议题探讨:结合当代社会背景,探讨女性解放的现实意义和面临的挑战,培养学生的社会责任感和批判性思维能力。多维度解读:通过情节梳理、语言分析、形象对比等多维度解读,生动展现《玩偶之家》的文学价值和社会意义。教学目标知识与能力:了解易卜生的生平及其创作背景,理解《玩偶之家》的时代意义。掌握戏剧的基本结构和情节发展,能够分析剧中人物的语言变化及其对人物形象的影响。过程与方法:通过情节梳理和语言分析,引导学生深入理解剧中人物的性格特点和心理变化。通过人物形象对比和经典论述引入,培养学生辩证思考和批判性思维能力。情感态度与价值观:通过学习《玩偶之家》,感受女性解放的艰难历程,理解女性觉醒的重要意义。培养学生对社会问题的关注和责任感,引导他们思考当代女性解放的现实困境。教学重难点教学重点:通过“信件”线索划分剧情阶段,绘制人物关系图,帮助学生理解剧情发展。分析海尔茂与娜拉在三次剧情转折中的语言变化,揭示人物形象和心理变化。教学难点:深入探讨娜拉出走的多重原因,揭示其从家庭觉醒到社会觉醒的升华过程。引入鲁迅《娜拉走后怎样》的经典论述,引导学生辩证思考女性解放的现实困境。通过这套PPT课件,学生能够系统地学习《玩偶之家》这篇经典戏剧作品,不仅能够理解作品的文学价值和社会意义,还能通过多维度的解读,深入体会剧中人物的性格特点和心理变化。

-

含教案

统编语文高二必修五代史·伶官传序PPT课件含教案

页数:29 | 大小:14M这是一套专为统编语文高二必修课文《五代史伶官传序》设计的PPT课件模板,共包含29页幻灯片。该课件通过四个核心部分,系统地引导学生从历史背景到文本细读,再到论证分析,全面理解这篇经典史论的文学价值与思想内涵。PPT课件结构第一部分:背景导入历史箴言引入:通过引用历史箴言引出课题,激发学生对历史教训的兴趣。作者介绍:详细介绍欧阳修的生平及其文学成就,帮助学生理解作者的创作背景。时代背景:介绍北宋积贫积弱的时代背景,揭示当时社会环境对作品的影响。第二部分:文本解析文言知识梳理:逐段梳理文中的文言实词与特殊句式,帮助学生掌握文言文的基础知识。中心论点概括:明确文章的中心论点“盛衰之理在于人事”,帮助学生理解作者的核心观点。年表梳理:以年表形式呈现庄宗得天下与失天下的关键事件,帮助学生清晰地理解历史脉络。第三部分:论证分析对比论证剖析:重点分析文章中运用的对比论证手法,通过“盛与衰”“得与失”“忧劳与逸豫”等多组对举,揭示“满招损,谦受益”的历史规律。论证逻辑梳理:通过具体段落的分析,帮助学生理解文章的论证逻辑,提升学生的逻辑思维能力。第四部分:拓展延伸写作意图探讨:探讨文章“借古讽今”的写作意图,理解作者通过历史教训对现实的警示。与《过秦论》比较:比较《五代史伶官传序》与《过秦论》的异同,帮助学生理解不同史论的写作特点。情境默写:设置情境默写任务,巩固学生对文言文的理解和记忆。教学目标知识与能力:掌握文中的文言实词与特殊句式,提升文言文阅读能力。理解文章的中心论点“盛衰之理在于人事”,梳理文章的论证逻辑。过程与方法:通过逐段解析和年表梳理,帮助学生深入理解文章的结构和内容。通过对比论证的分析,提升学生的逻辑思维能力和文本分析能力。情感态度与价值观:通过学习《五代史伶官传序》,理解“忧劳兴国,逸豫亡身”的历史警示意义,培养学生的社会责任感和历史使命感。教学重难点教学重点:逐段梳理文言实词与特殊句式,帮助学生掌握文言文的基础知识。明确文章的中心论点“盛衰之理在于人事”,理解作者的核心观点。教学难点:分析文章中运用的对比论证手法,理解“满招损,谦受益”的历史规律。探讨文章“借古讽今”的写作意图,理解作者对现实的警示。通过这套PPT课件,学生能够系统地学习《五代史伶官传序》这篇经典史论,不仅能够掌握文言文的基础知识,还能通过文本细读和论证分析,深入理解文章的文学价值和思想内涵。

-

含教案

统编语文高二必修小二黑结婚PPT课件含教案

页数:47 | 大小:29M这是一套专为统编语文高二必修课文《小二黑结婚》设计的PPT课件模板,共包含47页幻灯片。该课件通过四个核心部分,系统地引导学生从作者背景到文本细读,再到人物形象分析和创作实践,全面理解这部“山药蛋派”代表作的文学价值和艺术魅力。PPT课件结构第一部分:研读作者作者生平介绍:系统介绍赵树理的生平经历,帮助学生了解其文学成就和社会影响力。“山药蛋派”特点:详细阐述“山药蛋派”的文学特点,包括其乡土气息、口语化表达和贴近农民生活的创作风格。乡土小说发展脉络:梳理乡土小说的发展历程,揭示《小二黑结婚》在其中的地位。创作背景:通过介绍真实案件,揭示《小二黑结婚》的创作背景,帮助学生理解作品的社会意义。第二部分:设定故事结构叙事线索梳理:梳理小说的四条叙事线索,帮助学生理解故事的复杂性和层次感。关键情节提炼:提炼“二诸葛占卦”“区公所调解”等关键情节冲突,分析其在推动故事发展中的作用。结构分析:通过结构分析,帮助学生理解小说的布局和节奏,提升学生的文本分析能力。第三部分:设计人物形象人物形象分析:重点分析三组对立人物:封建家长二诸葛与三仙姑:通过典型语言和动作,揭示其封建迷信和顽固守旧的性格特征。进步青年小二黑与小芹:展现他们的勇敢、坚定和对自由恋爱的追求。恶霸势力金旺兄弟:分析其欺压百姓、横行霸道的恶霸形象。性格特征揭示:通过对比分析,揭示人物性格的对立和冲突,帮助学生理解人物形象的塑造对主题表达的重要性。第四部分:编写剧本改编指导:指导学生将小说改编为喜剧小品,从口语化表达、叠词运用、方言俚语等角度示范如何保留原著的乡土特色。创作实践:通过具体的改编实例,帮助学生理解如何将文学作品转化为戏剧表演,提升学生的创作实践能力。语言特色:强调原著的口语化和方言俚语的运用,帮助学生理解乡土文学的语言魅力。教学目标知识与能力:了解赵树理的生平及其“山药蛋派”的文学特点,掌握乡土小说的发展脉络。理解小说的叙事结构和关键情节冲突,提升文本分析能力。分析人物形象,理解其性格特征和对主题表达的作用。过程与方法:通过文本细读和人物对比,引导学生深入理解小说的反封建主题。通过语言分析和创作实践,帮助学生理解乡土文学的艺术魅力。情感态度与价值观:通过学习《小二黑结婚》,感受作品的反封建主题和民间艺术魅力,培养学生的社会责任感和历史使命感。引导学生关注乡土文化,理解其在文学创作中的重要性。教学重难点教学重点:系统介绍赵树理的生平及其“山药蛋派”的文学特点,理解作品的创作背景。梳理小说的叙事线索,提炼关键情节冲突,理解其在推动故事发展中的作用。教学难点:分析三组对立人物的性格特征,理解人物形象的塑造对主题表达的重要性。指导学生将小说改编为喜剧小品,保留原著的乡土特色,提升学生的创作实践能力。通过这套PPT课件,学生能够系统地学习《小二黑结婚》这篇经典小说,不仅能够理解作品的文学价值和社会意义,还能通过多维度的解读和创作实践,深入体会其反封建主题和民间艺术魅力。

-

含教案

语文选择性必修上《五石之瓠》PPT课件含教案

页数:45 | 大小:37M这套45页的《五石之瓠》课件,像一把轻巧的钥匙,带学生推开庄子“无用之用”的大门,走进一个充满机锋与想象的智慧世界。课堂伊始,屏幕以水墨动画的形式呈现一只巨大的葫芦在江面漂浮,渔夫摇头叹息“无用”,庄周却在岸边抚掌大笑。短短十秒,矛盾立现,学生的好奇心瞬间被点燃。紧接着,教师以“三读三问”启动诵读任务:一读正音,重点文言字词化作跳动的音符,读准一个,音符便化作涟漪消散;二读节奏,课件以波浪线标出骈散交错的句式,学生跟读时仿佛听见庄子在耳畔低语;三读情境,背景乐由筝转箫,学生闭眼想象“挈水而浮江”的画面,文字与心跳同频共振。第二部分“课堂任务”层层递进。庄子其人其世以“朋友圈”卡片形式展开:头像、签名、时代热点一一呈现,学生拖拽卡片即可拼出“战国乱世—隐者逍遥”的背景图。“解读标题”环节则将“五石之瓠”四字拆成四块积木,学生尝试组合,发现“容量、材质、用途”三重信息,顺势引出“大而无当”的世俗评判。原文翻译采用“弹幕式”呈现:学生每提交一句译文,屏幕上便飘过一条彩色弹幕,相同句式的弹幕自动聚合成云,直观呈现语言规律。教师再点击“寓意提炼”,三枚关键词——“局限”“超越”“转化”——从天而降,像三把钥匙,打开学生思维的暗门。第三部分“深度品悟”把课堂推向思辨高潮。左侧屏幕循环播放三组生活短片:被丢弃的纸箱变成流浪猫的城堡、旧牛仔裤裁成帆布包、空置的烂尾楼改造成城市花园。学生边看边在“无用之用”坐标系里拖动图标,横轴是“世俗评价”,纵轴是“潜在价值”,每一个红点落下,都激起一次小型讨论:“到底谁决定了‘有用’?”“如果庄子开公众号,他会怎么写标题?”笑声与沉思并存。教师再抛出一道“高考微写作”真题:结合“无用之用”,谈谈对“内卷”与“躺平”的看法。学生现场分组,用思维导图梳理论点,大屏实时生成“反卷锦囊”海报:留白、跨界、慢变量……抽象的哲思就这样落进滚烫的现实。课后作业更具开放性:拍摄一段30秒短片,记录生活中一件“无用之物”的华丽转身,并配一句庄子式旁白。第二天,班级公众号推出“无用之用”专栏,点赞最高的视频竟是一只旧球鞋被改造成花盆,配文“大瓠以为舟,破鞋以为圃——无用之用,生生不息”。至此,庄子的千年之叹,在少年们的镜头里开出了新的花朵。

-

含教案

语文选择性必修上《论语》十二章PPT课件含教案

页数:54 | 大小:157M这册共54页的《〈论语〉十二章》课件,像一条穿越两千五百年的时光长廊,把孔子的温厚、弟子的追问与今日少年的心跳并置在同一束追光下。课堂尚未正式开始,大屏已化作一幅动态“竹简长卷”,卷首缓缓浮现本次“课前任务”——三行金色小篆:明其言、悟其道、践其行。紧接着,“任务情境”以朋友圈九宫格形式弹出:凌晨五点的图书馆、地铁里让座的一瞬、运动会上扶起摔倒的对手……学生扫码选择最触动自己的画面,评论区实时滚动“我也曾这样”“这便是仁?”课堂未启,生活与经典的对话已悄然发生。第一板块“品经典,悟精神”用“三色朗读法”激活文本。黑色原文沉稳如铁,学生齐读,感受节奏顿挫;蓝色译文清澈似水,同桌对读,疏通字句;红色批注炽热如火,教师随机点读,金句炸响——“朝闻道,夕死可矣”“君子喻于义,小人喻于利”。三遍诵读后,屏幕自动生成“音律波纹图”,高低起伏的线条让学生直观看见《论语》四言为主的短促铿锵、对偶排比的气势如虹。随后,“士人必胜追求”被设计成一座可攀登的“精神高峰”:山脚是“好学”,山腰是“自省”,山顶是“弘毅”。学生拖动头像定位自己,课堂瞬间化作一场自我追问的攀登。第二板块“分版块,传精神”把十二章切为四颗“精神芯片”——“为学”“修身”“仁德”“天命”。每颗芯片点开都是一则互动微场景:在“为学”芯片里,学生点击竹简,弹出孔子“十有五而志于学”的年表,拖动时间轴可对比自身学习节点;“仁德”芯片则化身“仁心实验室”,学生选择不同情境(同学忘带文具、陌生人问路、网络谣言四起),系统即时反馈“仁的分值”,让“仁者爱人”不再是抽象口号,而成为可感可测的行动指南。第三板块“思经典,悟意义”把课堂推向现实思辨。大屏呈现两则热点新闻:某名校博士因实验失败抑郁退学;外卖小哥跳河救人感动全网。学生分正反方,用《论语》章句为论据现场辩论:“士不可以不弘毅”与“知者不惑”如何平衡?弹幕飞过,“子曰:‘君子求诸己’”“‘勇者不惧’”……一句句古文化作最锋利的思想武器。教师再点击“时代回响”,生成一份“今日君子行动清单”:晨读十分钟、日省三身、周行一善,学生扫码即可同步至手机,经典由此落地生根。课后延伸更显匠心:班级公众号开设“论语打卡”专栏,学生每天上传一句今日践行的《论语》金句配一张生活照,后台算法自动生成“成长云图”。一个月后,大屏滚动播放——从“己所不欲,勿施于人”到“德不孤,必有邻”,少年们的笑脸与古文交相辉映,仿佛两千五百年前的杏坛春风,又一次吹绿了新世纪的枝头。

-

含教案

语文选择性必修上《大学之道》PPT课件含教案

页数:43 | 大小:165M这四十三页的《大学之道》课件,像一条由古代书院蜿蜒而来的青石小径,把“明明德、亲民、止于至善”的宏阔理想,一步步铺陈到高二学生眼前。课堂伊始,屏幕先以水墨动画的方式映出《礼记》竹简缓缓展开,古琴声里,“大学”二字由篆到隶再到楷,字形演变史即是一部中国文化的精神年轮。教师轻触屏幕,弹出“知人论世”卡片——曾子肖像、西汉石渠阁讲论、宋代白鹿洞书院的钟声——时间轴上的光点依次亮起,学生仿佛置身不同时期的杏坛,嗅到同一缕书香。第二幕“三纲为本”让抽象概念落地生根。“明明德”化作一盏可旋转的三色灯:红色代表“自省”,绿色代表“利他”,蓝色代表“至善”。学生拖动滑块调节三原色比例,大屏实时生成一幅专属的“德性光谱”,直观呈现个人修为与社会责任的动态平衡;“亲民”则被设计成一条“温度带”,学生输入今天做过的微小善行,系统即在地图上点亮一颗暖色像素,全班汇聚成一片流动的“良善星云”。当教师追问“止于至善”的坐标在哪里时,孩子们发现星云最亮的中心恰恰对应那条不断延伸的“成长趋势线”,抽象的三纲于是拥有了可感可视的温度与方向。第三幕“感悟八目”采用“闯关式”互动。八个概念化作八扇雕花门,每推开一扇,背后便是一段情境短片:格物——少年在显微镜下观察叶脉;致知——老教授在灯下批注《传习录》;诚意——女孩在日记里写下“今日事今日毕”……当八段短片依次点亮,大屏自动生成环形思维导图,“修身”居于圆心,“齐家、治国、平天下”呈放射状展开,学生恍然大悟:原来个人与天下并非遥远两端,而是一圈圈向外荡漾的涟漪。第四幕“探究经典”把课堂推向现实议题。教师抛出“躺平”“内卷”等热词,学生分六组,用“八目”工具包拆解现象:一组以“格物致知”分析信息过载;二组以“正心诚意”讨论算法伦理;三组以“修身齐家”探寻亲子沟通……屏幕左侧滚动实时弹幕,右侧生成“八目雷达图”,各组观点以不同颜色填充,瞬息之间,古老的“大学之道”与Z世代的焦虑同屏共振,经典的生命力在思辨中再度拔节。最后的“学习论证”环节,课件化身“逻辑工坊”。学生拖拽“三纲八目”积木,搭建属于自己的“成长模型”,系统自动生成论证链条,并给出“高考议论文”模板:论点、论据、论证一一对应,经典金句与时代案例无缝衔接。课堂结束,每位学生扫码即可下载一份“个人大学路线图”——从今日的一念“明明德”到未来的“天下平”,每一步都配有可执行的微行动清单。走出教室时,孩子们回头望见大屏上那株由三纲八目长成的智慧树正簌簌落下金色叶片,每一片叶脉都镌刻着一句刚刚被点亮的人生格言——古老《大学》的星火,就这样悄然种进新青年的心田。

-

含教案

语文选择性必修上《兼爱》PPT课件含教案

页数:50 | 大小:59M这套围绕《兼爱》设计的语文选择性必修上教学课件共五十页,以“读—思—辨—悟—行”为阶梯,引导学生从文本走进墨子,再从墨子走向当下。课堂伊始,“走进墨子,初识兼爱”板块先用时间轴把墨子置于春秋末期的烽火与礼崩乐坏之中:一边是诸侯争霸、生灵涂炭,一边是儒家“仁爱有差”的伦理秩序。课件以动态地图呈现墨翟行迹,并以关键词云形式提炼“非攻、尚贤、节用、天志”,让学生在“十论”坐标里迅速定位“兼爱”的核心地位;随后用《墨子》原典书影、出土竹简图片与白话译文并列,打通古今语言壁垒,为后续诵读奠定情感与知识双重基础。“诵读文章,走进兼爱”环节则把声音作为打开文本的第一把钥匙。教师先示范“抑扬顿挫、气随情动”的朗读,再让学生分组尝试“齐读—轮读—分角色读—接力读”四种节奏:齐读求其势,轮读显其变,分角色读突出论辩锋芒,接力读则模拟墨家弟子“上说下教”的现场。读毕,课件即时生成情感曲线图,直观呈现学生朗读时的音量、语速变化,引导他们反思:当读到“视人之国若视其国”时,为何自然放慢?当读到“乱何自起?起不相爱”时,为何声音拔高?在声波与心波的共振中,文本的排比、反复、设问等修辞悄然化作学生的语感。第三板块“用心品读,理解兼爱”聚焦论证艺术。课件把全文拆成“提出问题—分析原因—解决方案—总结升华”四段,并用思维导图形式标出“不相爱→窃→乱→攻”的因果链。教师引导学生把“视人身若其身”等中心句拖入“论证方法”坐标系:对比儒家的“亲亲仁民”、法家的“严刑峻法”,兼爱如何以“交相利”破解“交相恶”?学生在触屏上拖拽“类比、对比、举例、归纳”标签,实时生成论证路径动画,原本晦涩的逻辑立刻清晰可感。“深研潜思,探究兼爱”则把课堂推向思辨高潮。课件抛出三组情境:其一,疫情时期口罩分配能否体现兼爱?其二,网络暴力中的“键盘侠”是否违背兼爱?其三,全球气候危机需要怎样的“兼爱”?学生按“墨者—儒者—法家”身份分组,在虚拟议事厅里展开跨时空辩论。教师实时把弹幕观点按“认同/质疑/补充”分类,并用词频云凸显高频词,如“平等”“功利”“可行性”,促使学生在观点碰撞中体悟:兼爱不是无差别施舍,而是基于“交相利”的理性互惠。最后的“立足时代,心存兼爱”板块,把文本照进现实。课件播放一段“一带一路”纪录片片段:不同肤色、不同语言的工人共建光伏电站,字幕缓缓浮现“视人之国若视其国”。学生随即在Pad上完成“一分钟微写作”:用“如果墨子在场,他会说——”开头,写下对视频场景的思考。优秀作品即刻投屏,配以水墨动画背景,让古老的兼爱精神在数字时代重新发光。课后延伸任务则以“兼爱行动清单”形式推送:从“今日减少一次外卖塑料”到“为社区孤寡老人做一件小事”,让墨子的“摩顶放踵以利天下”成为学生可触可感的日常实践。整堂课在文本、历史、现实的三重对话中完成闭环,既涵养了学生的思辨力,也培育了他们的天下情怀。

-

含教案

语文选择性必修上《老子》四章PPT课件含教案

页数:52 | 大小:59M这套面向高中语文《老子》四章(选择性必修上册)的52页教学演示文稿,以层层递进、由浅入深的思路,将“智慧启迪—文本精读—文化比较—能力迁移”四大维度有机整合,力求让学生在一次课内完成由“听得见老子”到“读得懂老子”再到“用得上老子”的三级跃升。课堂伊始,教师不急于抛出艰深的哲理,而以“如果老子穿越到今天,会对‘内卷’说什么”这一生活化设问点燃学生的好奇,使古老文本瞬间与当下焦虑同频共振,从而自然导入。接着,借助一幅“时间轴+思维导图”,在90秒内迅速交代老子其人、《道德经》其书及“道”“德”“无为”等关键词的历史语境,让学生先形成鸟瞰式框架,再进入文本。文本处理分两步:第一步“读”,精选央视播音员朗诵音频配原文注音动画,帮助学生校正字音、感受节奏;第二步“译”,用“文言—白话—意象”三栏对照表,逐字击破“埏埴以为器”“凿户牖以为室”等高频实词、虚词和宾语前置句,确保每位学生都能动手写出准确译文。随后,课堂进入“思”的环节:以四幅现代漫画分别对应四章原文,引导学生分组讨论“有之以为利,无之以为用”对共享单车设计的启示、“企者不立”对短视频时代浮躁心态的针砭,把抽象的辩证思想转化为可触摸的生活案例。在文化比较板块,教师再抛出“当孔子遇到老子”情境短剧脚本,让学生即兴扮演,体验儒道互补:儒家如“粮”,解决社会如何有序;道家如“水”,解决心灵如何安放。最后十分钟,用“课堂金句回顾+思维导图填空”快速复盘,并布置两项任务:其一,以“我身边的‘无为’智慧”为题写一则300字微观察;其二,完成历年高考真题中涉及《老子》的文言断句与思想概括题,实现课堂与考场的无缝衔接。整份PPT以青绿山水为视觉底色,辅以留白与书法飞白,既呼应道家“虚室生白”的审美,也让学生在潜移默化中体会东方智慧的呼吸感。

-

高中语文部编版高一必修一《文氏外孙入村收麦》PPT下载课件

页数:14 | 大小:25M本套PPT课件在内容上分为教学目标、作者简介、诗歌赏析、诗意解读共计四个部分;第一、二部分首先介绍了作者苏辙的文学成就和主要代表作,以及本节课的学习目标,引入课文内容;第三部分然后教学了全诗的译文解析和重难点字词注释,并让学生初读文章并对此课文内容进行思考;第四部分分析了文章的层次结构,全诗表达的意象,赏析了诗词的各个部分,并进行了课堂小结;

-

人教版高中语文必修第三单元第10课课文《游褒禅山记》课件PPT

页数:9 | 大小:6MPPT模板共分为四个部分对《游褒禅山记》展开教学。第一部分是对作者王安石的生平经历概括和所做的贡献评述。第二部分是对褒禅山这一地点的详细介绍,为学习正文奠定基础。第三部分是文章内容分析,PPT模板采用分段评析的方式对全文进行讲解,每一段都进行了主题概括。第四部分是文本特点分析,运用八个成语对本文的文本特点进行了精准概括。

-

高中语文必修五第二单元第4课课文《归去来兮辞》课件PPT

页数:10 | 大小:6MPPT模板共从四个部分展开对《归去来兮辞》的教学。第一部分是作者简介和创作背景介绍,简要叙述了陶渊明的生平信息和他的代表作,以及本文的具体创作背景,为理解全文做好铺垫。第二部分是文体简介,PPT模板对“辞”这一文体展开了详细介绍。第三部分是课文内容分析,通过文中的名句翻译总结文中体现陶渊明辞官理由的四句话。最后是对全文主旨进行概括总结。

-

人教版高中语文高一必修课文《烛之武退秦师》PPT课件

页数:10 | 大小:19MPPT模板共分为六个部分展开对《烛之武退秦师》一文的教学。第一部分是《左传》介绍,简略地介绍了一下《左传》的文体及主要内容。第二部分是图说《烛之武退秦师》,PPT模板采用连环画的形式概括文中的主要情节,形式新颖独特。第三部分是文章主旨概括,赞扬烛之武的优良品德。第四部分是简述文章的整体结构。第五部分是烛之武的游说艺术赏析。最后才是文中重点语句翻译。

-

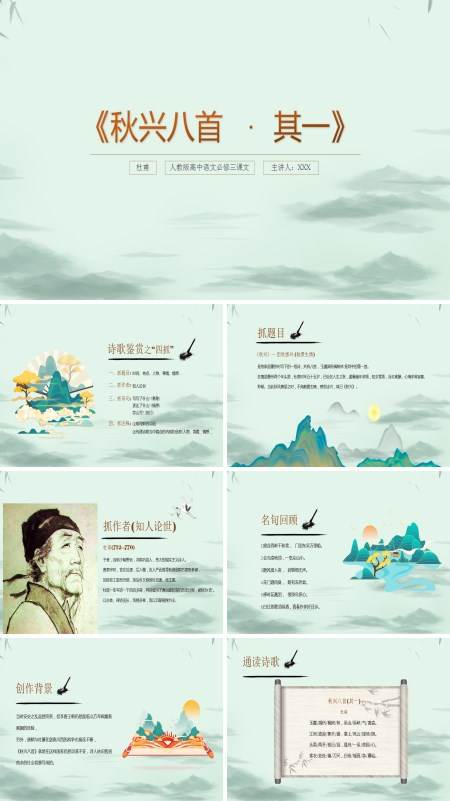

于人教版高二必修语文课文《秋兴八首其一》的PPT课件

页数:18 | 大小:13MPPT模板从四个部分来展开介绍关于语文课文《秋兴八首其一》的教学内容。PPT模板的第一部分介绍了诗歌鉴赏的四个方法。第二部分介绍了《秋兴八首其一》的题目含义以及作者杜甫的基本信息,并阐述了本诗的创作背景,同时展示了《秋兴八首其一》的诗歌内容。第三部分对《秋兴八首其一》的诗歌内容进行深入分析。第四部分总结归纳了《秋兴八首其一》的中心思想。

-

小二黑结婚人教版高二语文人教版高二语文选修课件的PPT

页数:50 | 大小:40M该PPT以小二黑结婚人教版高二语文人教版高二语文选修课件为主题,内容上,该PPT模板从四个方面阐述主题,首先第一方面介绍了乡土小说的发展,介绍了以鲁迅为代表的五四乡土小说,以沈从文为代表的三十年代的乡土小说以及以赵树理为代表的四十年代的乡土小说。其次,第二部分带我们走进文本,紧接着第三部分是人物解析,对文中出现的人物做了详细的人物解析。最后第四部分介绍了文本鉴赏,鉴赏了这篇文章的字词句。

-

高中统编版语文高一必修一下册课文内容《庖丁解牛》教学的PPT课件

页数:32 | 大小:36M本套PPT课件在内容上分为课文导入、整体感知、文本探究、成语积累共计四个部分;第一部分首先通过与庄子相关的书籍引入课文内容,并介绍了文章的教学目标,包括解读文章主人公的人物形象、体会解牛和养生的关系等;第二部分翻译了课文内容,并分析了作者描写庖丁解牛的写作手法;第三部分划分了文章段落结构,理清了庖丁解牛的成长过程;第四部分分析了与文章相关的养生之道,并介绍了相关的成语;

-

人教版版高中语文必修二第三单元课文内容《荷塘月色》的PPT课件

页数:18 | 大小:33M本套PPT课件在内容上分为课文导入、作者介绍、整体感知、具体探究、重点分析、小节与作业共计六个部分;第一部分首先介绍了让学生回忆学过的荷的文章或者诗歌来引入课文内容;第二部分介绍了作者朱自清的主要文学成就和生平经历;第三、四部分分析了作者的心境变化,解读了课文大意内容;第四、五部分提出了总结了文章的重点,进行了课堂小结;

-

人教部编版高中必修三语文课文《秋兴八首(其一)》PPT模板

页数:18 | 大小:8MPPT模板从四个部分来展开介绍关于语文课文《秋兴八首(其一)》的教学内容。PPT模板的第一部分阐述了关于诗歌鉴赏的小技巧,并介绍了“四抓”的具体含义。第二部分阐述了语文课文《秋兴八首(其一)》的题目内涵以及其作者杜甫的基本信息,并回顾了杜甫所创作的千古名句,同时阐述了本诗的创作背景。第三部分对语文课文《秋兴八首(其一)》进行深入分析,并展示了其白话译文。第四部分总结了语文课文《秋兴八首(其一)》的中心思想。

-

部编版高中语文必修五中国古代文化常识课件PPT

页数:39 | 大小:17MPowerPoint从四个方面来展开介绍关于中国古代文化常识这一课时的相关内容。PPT模板的第一个部分为情景导入,并介绍了本堂课的学习目标。第二个部分对中国古代的天文进行了讲解,运用幻灯片讲解了五纬与七政、二十八宿与四象、分野等内容。第三个部分介绍了纪年纪时,对纪年方法和纪时方法做出了简介和说明。第四个部分介绍了姓名和字号,通过演示文稿展示了古人的名、字、号的区别。

-

含教案

高二语文选择性必修下册《天文学上的旷世之争》PPT课件含教案

页数:35 | 大小:19M这是一套专为高二语文选择性必修下册《天文学上的旷世之争》设计的PPT课件,共包含35张幻灯片。本节课的设置旨在通过深入学习这篇课文,引导学生深刻体会古代天文学家追求真理、勇于探索的精神,同时帮助学生树立严谨的治学态度和创新意识。此外,课程还致力于激发学生对中国古代天文学成就的自豪感,培养他们对天文学以及科学探索的浓厚兴趣。该PPT课件从四个核心部分展开教学内容。第一部分为“浑盖经纬”,这一部分重点介绍了课文的作者及其写作背景。通过对作者生平和创作环境的深入剖析,学生能够更好地理解课文的创作动机和时代意义,为后续的学习奠定坚实的基础。第二部分为“史海雾沉”,这一部分着重引导学生对课文进行整体感知。通过图表结合的方式,对课文中的内容进行梳理和概括,帮助学生清晰地把握文章的结构和脉络。图表的运用不仅使复杂的天文知识更加直观易懂,还能帮助学生更好地理解古代天文学的发展历程以及不同学说之间的差异。第三部分为“梳理辩章”,这一部分通过示例分析,引导学生比较不同学说中“述”和“评”的角度。通过对“浑盖之争”中不同观点的深入剖析,学生能够学会如何从多个角度分析问题,理解古代天文学家在探索宇宙奥秘过程中的思维方式和论证方法。这一部分不仅提升了学生的逻辑思维能力,还培养了他们批判性思考的能力。第四部分为“拓展延伸”,这一部分旨在将学生的视野从课内延伸到课外。通过介绍更多的天文学知识和相关的历史事件,激发学生对天文学的进一步探索欲望。同时,结合现代天文学的发展,引导学生思考古代天文学对当代科学的启示,培养学生对科学的敬畏之心和探索精神。通过这样一套系统、全面的PPT课件,学生不仅能够深入理解《天文学上的旷世之争》这篇课文,还能在学习过程中培养科学素养和人文精神,为他们的全面发展提供有力支持。