-

含教案

八年级生物上册人教5.1.1 生物与环境的相互作用(教学课件)ppt课件含教案

页数:44 | 大小:136M这是一套专为人教版生物八年级上册第 5 章第 1 节“生物与环境的相互作用”设计的 PPT 课件,共包含 44 张幻灯片。本节课的核心目标是帮助学生深入理解生物与环境之间的复杂关系,引导他们认识环境中影响生物生存的非生物因素(如温度、光照、水分等),并准确把握生态因素的概念。同时,通过对比分析,学生将学会区分生物因素和非生物因素对生物的不同作用机制。更重要的是,本节课旨在培养学生运用生物学知识解释现实生活中生物与环境关系的能力,使他们能够将理论知识与实际生活紧密结合,提升科学素养。为了实现这些教学目标,PPT 课件精心设计了四个部分的内容。第一部分是课堂导入环节。通过播放一段生动的自然纪录片视频,吸引学生的注意力,激发他们的学习兴趣。视频内容展示了野马在野外的生活场景,随后引导学生思考:在这样的自然环境中,哪些因素会影响野马的生存?这种情境导入不仅能够引发学生的思考,还能自然地引出本节课的核心问题——生物与环境的相互作用。第二部分是探究新知环节,这是本节课的核心内容。这一部分围绕四个关键知识点展开:首先是生态因素的概念,帮助学生理解生态因素包括生物因素和非生物因素两大部分;接着深入探讨非生物因素对生物的影响,通过具体的实例分析,如温度对植物分布的影响、水分对沙漠生物生存的限制等,让学生直观感受到非生物因素的强大力量;第三部分聚焦于生物因素对生物的影响,通过分析生物之间的捕食、竞争、共生等关系,引导学生理解生物之间的相互作用;最后,探讨生物对环境的适应和影响,通过展示生物适应环境的奇妙方式(如北极狐的白色皮毛、仙人掌的针状叶)以及生物对环境的改造(如蚯蚓改良土壤、植物的蒸腾作用调节气候等),帮助学生全面理解生物与环境之间的相互依存关系。第三部分是课堂总结环节。通过思维导图的形式,将本节课的复杂知识点进行系统梳理和整合。思维导图以“生物与环境的相互作用”为核心,分支包括生态因素、非生物因素的影响、生物因素的作用以及生物对环境的适应和影响等。这种可视化的方式不仅帮助学生清晰地回顾本节课的重点内容,还能促进他们构建完整的知识体系,加深对知识的理解和记忆。第四部分是课堂练习环节。通过设计多样化的练习题,包括选择题、填空题和简答题,全面考查学生对本节课知识的掌握程度。练习题紧密结合生活实际,引导学生运用所学知识解决实际问题,如分析某一地区生物多样性丰富的原因、解释某种生物适应环境的特征等。通过课堂练习,教师可以及时了解学生的学习情况,发现并解决学生存在的问题,同时也能帮助学生巩固知识,提升应用能力。综上所述,这套 PPT 课件通过科学合理的结构设计和丰富多样的教学内容,将生物与环境的复杂关系以生动易懂的方式呈现给学生。从情境导入激发兴趣,到探究新知深化理解,再到课堂总结梳理知识,最后通过课堂练习巩固应用,整个教学流程环环相扣,旨在帮助学生全面掌握生物与环境相互作用的核心知识,培养他们的科学思维和实践能力,为后续的生物学学习奠定坚实的基础。

-

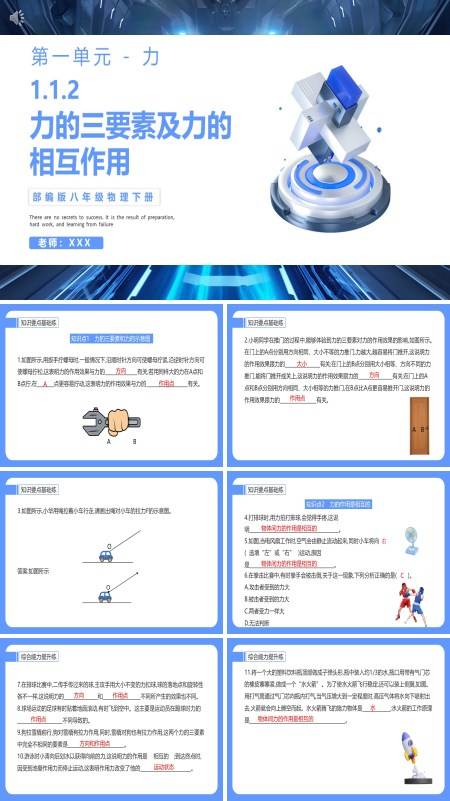

八年级物理下册力的三要素及力的相互作用PPT课件

页数:17 | 大小:10MPPT模板内容主要通过PowerPoint软件分几个部分来向我们展开介绍有关部编版八年级物理下册力的三要素及力的相互作用教学课件的相关内容,共计18张幻灯片。此演示文稿第一部分主要是有关知识要点基础练的相关内容。第二部分是有关综合提升练习的相关习题,包括选择题和应用题。最后一部分主要向我们详细的讲解了本堂课的知识要点。

-

含教案

八年级生物上册 人教 4.6.1 人体对外界环境的感知(教学课件)ppt课件含教案

页数:36 | 大小:87M这套与八年级生物上册“4.6.1 人体对外界环境的感知”配套的演示文稿共36张幻灯片,整体设计层层递进,力求让课堂既严谨又生动。整堂课结束后,学生收获的不仅是课本上“眼球由哪几部分组成”这一知识点的简单记忆,而是能够像小医生一样,指着眼球模型准确说出角膜、晶状体、视网膜等结构的名称与功能;面对“为什么长时间玩手机会眼花”“为什么从亮处走进暗室一开始什么也看不清”这些日常现象,他们能迅速调动课堂所学,用“瞳孔大小调节”“晶状体曲度变化”等科学语言作出解释,真正实现知识从书本到生活的迁移。为了达成这一目标,课件被精心拆成四大板块:第一板块“情境导入”先抛出一则科学家因眼疾而发现视觉奥秘的短故事,迅速抓住学生注意力,再让他们回忆“眼睛为什么能看到东西”这一旧知,产生认知冲突,主动带着问题走进新课。第二板块“探究新知”是核心环节,教师先利用3D动画分层展示眼球壁和内容物,让学生“走进眼球内部”漫游一圈,随后分组观察实体模型,亲手拆装角膜、晶状体、玻璃体等零件,把抽象名词变成可触可感的“小零件”;接着用flash动态演示光线如何经过折射在视网膜上成像,信息又如何沿视神经一路“快递”到大脑视觉中枢,最终形成“看见”的过程,学生看完动画后能自己画流程图,把视觉形成路径说得明明白白;在此基础上,课件横向拓展到听觉的形成,用同样的“结构—功能—形成路径”思路带领学生拆解耳朵,比较眼睛与耳朵的异同,最后师生共同归纳出“少揉眼、控时间、远屏幕、常眺望”的爱眼口诀和“避噪音、不挖耳、戴耳罩”的护耳锦囊,把科学道理转化为可执行的生活习惯。第三板块“课堂总结”用思维导图把“眼球结构、视觉形成、护眼措施”三大关键词串联起来,让学生一分钟内就能把整节课要点过一遍;紧随其后的“闯关练习”设置四道梯度题——从“选图标注”到“现象解释”再到“生活建议”,即时反馈学习效果。第四板块“课后作业”则布置两项任务:一是让学生回家给家长做一遍“视力检测+护眼知识宣讲”,把课堂所学搬回家;二是完成一份“爱眼手抄报”,用图文形式巩固知识、辐射他人。整堂课通过故事、模型、动画、生活实例的多重刺激,既培养了学生的观察与推理能力,也在他们心里种下了“珍爱光明、科学护眼”的种子,真正实现了知识、能力、情感的三维目标。

-

含教案

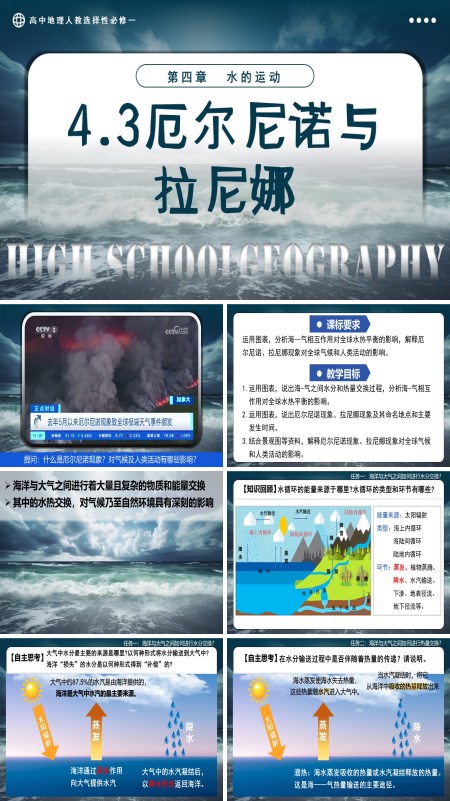

高中地理人教选择性必修一4.3海—气相互作用PPT课件含教案

页数:43 | 大小:218M本套PPT课件是专为高中地理人教版选择性必修一中的“海—气相互作用”单元设计的,共包含43张精心制作的幻灯片。该课程的核心目标是帮助学生深入理解海—气相互作用的基本概念和过程,掌握海洋与大气之间的相互作用对全球气候的调节作用,并探讨这些相互作用对人类活动的影响。课程伊始,通过展示厄尔尼诺现象的图片,激发学生的兴趣,引出海—气相互作用的主题。随后,课程分为七个任务,逐步深入探讨海—气相互作用的各个方面。任务一探讨海洋与大气之间的水分交换机制,通过图文结合的方式,展示了水循环的能量来源、类型和环节,帮助学生理解水循环的基本原理。任务二则聚焦于海洋与大气之间的热量交换,详细解释了海洋中的水分如何通过蒸发进入大气,以及热量如何通过潜热和长波辐射的方式进行交换,同时探讨了大气中的水分如何通过降水回到海洋,以及风如何驱动海水运动,实现热量交换。任务三和任务四分别深入讲解了沃克环流和厄尔尼诺现象,让学生理解这些现象的形成机制及其对全球气候的影响。任务五进一步探讨了厄尔尼诺现象对气候和人类活动的广泛影响,增强学生对这一现象实际意义的认识。任务六和任务七则转向拉尼娜现象,分析了这一现象的特点及其对气候和人类活动的潜在影响。通过这一系列的任务,学生不仅能够掌握海—气相互作用的理论知识,还能够通过具体案例学习到这些相互作用如何在实际中发挥作用。本套PPT课件通过丰富的视觉材料和详细的解释,为学生提供了一个全面、系统的学习平台,旨在培养学生的地理学科素养,提高他们对海洋和大气科学的兴趣和认识。

-

含教案

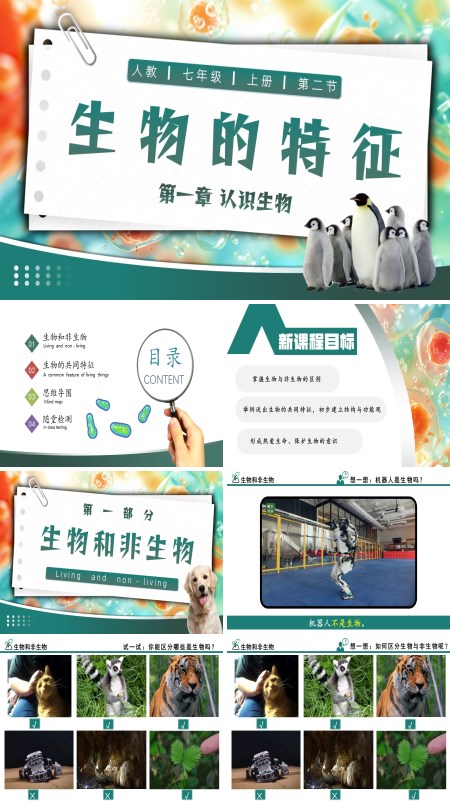

人教七年级生物上册生物的特征PPT课件含教案

页数:27 | 大小:217M这是一套专为人教版七年级生物上册第 1.1.2 节“生物的特征”设计的教学演示文稿,共包含 27 张幻灯片。本堂课教师巧妙运用了多种教学方法,旨在帮助学生深入理解生物的特征,掌握生物与非生物的区别,从而为后续的生物学学习奠定坚实基础。在教学过程中,教师首先通过呈现生活中常见的生物和非生物例子,如花草树木、飞鸟走兽、石头、河流等,引导学生观察它们的不同特点。通过案例分析法,学生能够直观地感受到生物与非生物之间的差异,从而学会区分无生命和有生命的物体。这种直观的教学方式不仅能够激发学生的学习兴趣,还能帮助他们更好地理解抽象的生物知识。接着,教师运用对比观察法,引导学生对生物和非生物进行细致的对比分析。通过观察它们的形态、结构、功能等方面的特点,学生可以总结归纳出生物的独特特征。这种方法能够培养学生的观察能力和分析能力,使他们更加深入地领会生物的特征。此外,教师还组织学生进行小组讨论。通过设置与生物特征相关的题型,让学生在小组内交流讨论,分享各自的观点和见解。这种小组讨论法不仅能够促进学生之间的思想碰撞,还能深化他们对知识的理解。在讨论过程中,学生们互相启发,互相补充,共同探索生物的奥秘,培养了他们的合作意识和团队精神。这份演示文稿结构清晰,内容丰富,共分为四个部分。第一部分是“生物和非生物”。该部分通过展示不同物体的图片,引导学生学会区分无生命和有生命的物体。通过直观的图片展示,学生能够清晰地看到生物与非生物的形态差异,从而为进一步的学习奠定基础。第二部分是“生物的共同特征”。这一部分首先介绍了生物的构成,让学生了解生物的基本组成单位。接着,教师引导学生思考生物的生活需求,如营养、阳光、空气、水等,帮助学生理解生物生存的基本条件。最后,对生物的特征进行详细解释说明,包括生物能生长、发育和繁殖等。通过这一部分的学习,学生能够系统地掌握生物的共同特征,理解生物与非生物的本质区别。第三部分是“思维导图”。思维导图是一种有效的学习工具,能够帮助学生梳理知识结构,加深对知识的理解和记忆。通过绘制思维导图,学生可以将本节课的重点内容进行整合,形成清晰的知识网络。这种方法不仅能够提高学生的学习效率,还能培养他们的逻辑思维能力。第四部分是“随堂检测”。为了检验学生对本节课知识的掌握情况,教师设计了《单项选择》和《回答问题》两种题型。通过随堂检测,教师可以及时了解学生的学习进度,发现他们在学习过程中存在的问题,并及时进行辅导和纠正。同时,随堂检测也能够帮助学生巩固所学知识,查漏补缺,为后续的学习提供参考。总之,这套演示文稿通过多种教学方法的综合运用,帮助学生深入理解生物的特征,掌握生物与非生物的区别。通过直观的图片展示、对比观察分析、小组讨论交流以及思维导图的梳理,学生能够在轻松愉快的氛围中学习生物学知识,培养科学思维和学习能力。同时,随堂检测环节也能够及时检验学生的学习效果,确保教学目标的达成。

-

含教案

八年级生物上册 人教 4.7.3 用药与急救(教学课件)ppt课件含教案

页数:28 | 大小:89M这份专为八年级生物上册“4.7.3 用药与急救”设计的28页演示文稿,如同一张“生命安全地图”,引领学生从“盲目吃药”走向“科学用药”,从“手足无措”走向“冷静施救”。整堂课以“一句古训、两条主线、五大板块”层层递进:先用“是药三分毒”激活警觉,再沿“安全用药—科学急救”双线并行,最后通过“情境导入—视频探究—概念建构—技能演练—巩固拓展”五环相扣,让学生在“看、析、悟、练、用”的完整闭环中,把知识转化为守护生命的真能力。第一板块“情境导入”,教师先投出四张反差照片:同一片“白色小药丸”,有人吃后痊愈,有人却因过量被紧急送医;同一盒“家庭常备药”,有人按说明书精准服用,有人却凭感觉随意加倍。强烈对比瞬间点燃学生疑问:“为什么救命药也会变‘毒药’?”由此自然抛出“用药安全”这一核心议题。第二板块“视频探究”,课堂秒变“安全用药侦探社”。学生带着“三看三找”任务观看短片:一看药盒,找“OTC”与“Rx”标识;二看说明书,找“成分、适应症、用法用量、有效期、贮藏条件”五大关键信息;三看广告,找夸大疗效的“坑”。随后小组交换“侦探报告”,用红笔圈出易忽略细节,教师再补充“伪药”“网购药”陷阱案例,让学生深刻体会“信息提取能力=自我保护力”。第三板块“概念建构”,教师出示一张“药物家族树”:树根是“药物定义”,树干分出“处方药”“非处方药”两大枝,枝条上再挂“中药、西药、生物制剂”等叶片,学生通过拖拽电子标签完成分类游戏,在动手过程中内化“合理用药”概念——“对症下药、按量按时、避免联用、定期复查”十二字口诀水到渠成。第四板块“技能演练”,教室变身“急救现场”。学生分组进行“心跳骤停”情景模拟:1人扮演倒地者,1人拨打120并开免提,1人实施心肺复苏,1人记录时间节奏。教师借助智能假人反馈系统实时显示按压深度、频率是否达标,让“评估—呼救—按压—通气”四步流程从纸上跃入指尖,真正提升“黄金四分钟”应对能力。第五板块“巩固拓展”,学生领取“家庭小药箱整理单”课后任务:清理家中过期药,按“内服药、外用药、急救品”分类贴签,并手绘一张“急救流程漫画”张贴于小区电梯口,把课堂所学辐射到社区。下课铃响,PPT最后一行字缓缓浮现:“药是双刃剑,急救是生命线,知识今天带走,安全一生相伴。”学生在掌声中明白:科学用药与冷静急救,不仅是生物考题,更是生命必答题。

-

含教案

八年级生物上册 人教 4.7.2 免疫与免疫规划(教学课件)ppt课件含教案

页数:33 | 大小:80M这套紧扣八年级生物上册“4.7.2 免疫与免疫规划”的 33 页 PPT,像一部层层推进的“人体保卫战”纪录片,把抽象的免疫学知识变成学生看得见、摸得着、讲得出的生活常识。整节课以“一张图、三条线、四幕剧”的结构展开:一张“病毒攻城”趣味漫画做引子,三条“防线—功能—异常”知识线做骨架,四幕“情境导入—合作探究—思维统整—当堂练兵”做节奏,让学生在“看、想、说、用”的循环中完成从“被动听讲”到“主动科普”的身份升级。第一幕“情境导入”,教师先亮出三组对比照片:同样是划伤,有人贴个创可贴就痊愈,有人却红肿化脓;同样是春季流感,有人毫无症状,有人却高烧住院。视觉冲击立刻点燃学生疑问:“为什么差异这么大?”顺势抛出“人体到底靠什么在‘幕后’默默守护”这一悬念,成功锁定注意力。第二幕“合作探究”,课堂变身‘国防指挥部’。学生领取‘防线任务卡’:①号组用放大镜观察新鲜苹果皮与削皮后半小时的颜色变化,对应‘皮肤、黏膜是第一道物理屏障’;②号组把唾液滴入培养皿,对比抑菌圈大小,理解‘体液中的杀菌物质是第二道化学屏障’;③号组观看白细胞吞噬细菌的显微视频,模拟‘吞噬细胞清道夫’角色;④号组则解剖猪脾脏标本,寻找‘免疫器官’实物证据。四组轮番汇报后,教师再用一张动态流程图把‘非特异性免疫’与‘特异性免疫’串成‘地面阻击—空中支援—精准导弹’的比喻,学生秒懂‘第三道防线由免疫器官和免疫细胞组成’的精妙。第三幕“思维统整”,师生共绘一张三色思维导图:绿色枝条写‘防御’,红色枝条写‘自稳’,蓝色枝条写‘监视’,三大功能一目了然;随后教师补充‘免疫异常’案例——花粉症、类风湿、艾滋病,让学生把‘功能过强、功能错乱、功能缺陷’贴到对应枝头,瞬间明白‘免疫力不是越强越好,平衡才是关键’。至此,‘计划免疫’水到渠成:国家免疫规划就像给每个人提前发放‘作战地图’,让免疫系统提前‘军事演习’,避免真正敌人来袭时手忙脚乱。第四幕“当堂练兵”,学生化身‘社区小医生’,用课堂所学完成两项任务:一是给家长设计‘乙肝疫苗接种时间表’,二是用‘防线比喻’向低年级同学科普口罩作用。下课铃响,PPT 最后弹出一句彩蛋字幕:“你的免疫细胞正在为你打 24 小时工,请别再用熬夜、垃圾食品‘拖欠工资’。”学生在笑声中把知识带走,也把健康意识带回家。

-

含教案

八年级生物上册 人教 4.6.2 神经调节 第1课时(教学课件) ppt课件含教案

页数:33 | 大小:48M这套面向八年级生物上册“4.6.2 神经调节”第1课时的演示文稿共33张幻灯片,整体设计以“现象—问题—探究—应用”为主线,力求让学生在熟悉的生活场景中产生好奇,在层层追问中主动建构知识,在即时练习中固化成果,在课后延伸中拓展视野。开场的“课堂导入”板块先播放一段仅30秒的短视频:手碰烫杯子瞬间缩回、闹钟响起立刻睁眼、骑车躲坑时身体左倾……一连串司空见惯的动作被慢放定格,教师顺势抛出“这些反应为何如此迅速?是谁在幕后‘发号施令’?”的疑问,学生的生活经验与认知冲突被同时激活,自然而然地走进“神经调节”这一核心主题。进入“探究新知”环节,PPT先呈现一张高清“神经系统组成示意图”,教师引导学生由宏观到微观“层层剥笋”:先整体识别脑、脊髓、神经三大板块,再聚焦到最基本的功能单位——神经元。借助3D动画,学生可以直观看到树突接收信息、轴突传导信息、髓鞘绝缘加速的完整过程,理解“细胞体+突起”的特殊结构如何决定“产生并传导神经冲动”的独特功能;随后,表格对比神经元与普通动物细胞的异同,学生立刻领悟“结构决定功能”的生物学思想。为了把抽象概念转化为生活语言,教师还补充“神经元像快递站”“髓鞘像高速公路护栏”等比喻,使知识鲜活易懂。第三板块“课堂小结”用一张可交互的思维导图带领学生30秒回顾“神经系统组成—神经元结构—功能”三大关键词,实现知识网络化;“课堂练习”则设置梯度分明的三组题:①填空题快速扫描基础概念;②选择题辨析易混点,如“脑与脊髓谁为中枢”“树突与轴突谁接收谁传出”;③简答题“解释手触热缩反射的路径”,要求学生用“感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器”五环节完整表述,既训练科学表述,又回扣导入视频,形成首尾呼应。最后的“课后作业”兼顾知识与生活:基础层完成《同步练习册》对应章节;拓展层让学生记录24小时内自己或家人的3个快速反应实例,并用本节课术语画“反射弧”示意图;挑战层则鼓励学生查阅资料,了解“渐冻人”疾病与神经元受损的关系,下一节课分享,实现课堂与社会的无缝链接。整堂课通过“视频激趣—图示观察—动画建模—类比深化—练习反馈—生活拓展”六部曲,不仅让学生轻松掌握“神经系统组成+神经元结构与功能”的核心考点,更在潜移默化中培养了模型与建模、科学思维与社会责任等多重核心素养。

-

含教案

八年级生物上册 人教 4.7.1 传染病及其预防(教学课件)ppt课件含教案

页数:43 | 大小:91M这套专为八年级生物上册“4.7.1 传染病及其预防”设计的演示文稿共 43 张幻灯片,它像一张层层展开的“健康地图”,带领学生从“谈病色变”走向“科学防控”。整堂课以“一条主线、三个维度、四项活动”贯穿始终:主线是“认识—分析—预防”,维度是“知识—能力—责任”,活动则对应“情境导入—合作探究—归纳提升—迁移应用”。 在“情境导入”板块,教师先播放一段只有 30 秒却冲击力十足的新闻短视频:机场检疫人员发现一名发热乘客,瞬间激活学生的好奇心——“为什么一个人能让整架飞机紧张?”由此自然抛出“什么是传染病”这一核心问题。 进入“合作探究”环节,学生借助导学单上的“疫情卡片”分组扮演“疾病侦探”。他们先给卡片上的流感、肺结核、甲肝、艾滋病等病例找“元凶”,在资料包中比对细菌、病毒、寄生虫等病原体图片,从而自己总结出“传染病是由病原体引起、能够在人与人之间或动物与人之间传播的疾病”。随后,教师再引导学生用“三色箭头”黏贴在黑板上:红色箭头指向“传染源”,黄色箭头标出“传播途径”,蓝色箭头锁定“易感人群”,现场生成一幅动态“流行链”示意图,让“三个基本环节”一目了然。 “归纳提升”阶段,课堂突然安静,学生闭眼 10 秒想象:如果自己是卫生部门官员,会从哪里下手拆断这条流行链?睁眼后,他们纷纷在即时贴上写下“隔离患者”“戴口罩”“接种疫苗”等措施,并贴到黑板对应位置,教师顺势梳理出“控源—切径—护人”三级预防策略,强调这与“消灭敌人、切断补给、加固堡垒”异曲同工。 最后的“迁移应用”以“校园防疫提案”收束:每组领取一张空白 A3 海报,用漫画形式设计“班级防疫守则”,下课后张贴在走廊,真正让知识走出教室、走进生活。通过这堂课,学生不仅知道了传染病的概念、特点与分类,更在“侦探—指挥官—宣传员”的角色体验中,把“保护自己、关爱他人”的健康理念内化为日常习惯:勤洗手、常通风、合理作息、均衡膳食,用科学武器为自己和他人的健康筑起一道看不见的“免疫长城”。

-

含教案

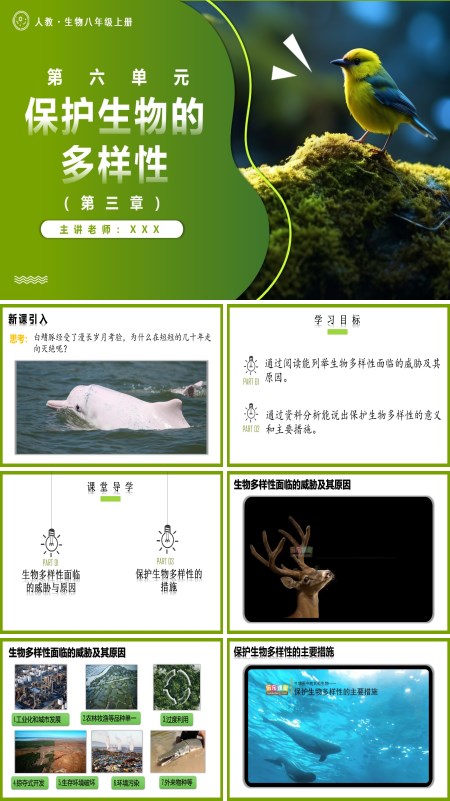

人教八年级生物上册6.3保护生物的多样性PPT课件含教案

页数:13 | 大小:67M该课件以幻灯片的形式介绍了保护生物的多样性的内容,方便主讲老师在使用PowerPoint时更好的介绍生物多样性面临的威胁与原因。PPT课件依次介绍了新课导入、学习目标、课堂导学、生物多样性面临的威胁及其原因、保护生物多样性的主要措施、课堂小结、随堂练习等内容。其中,PPT课件着重介绍了生物多样性面临的威胁及原因,具体包括工业化和城市发展、农林牧渔等品种单一、过度利用、掠夺式开发、生存环境破坏等。

-

含教案

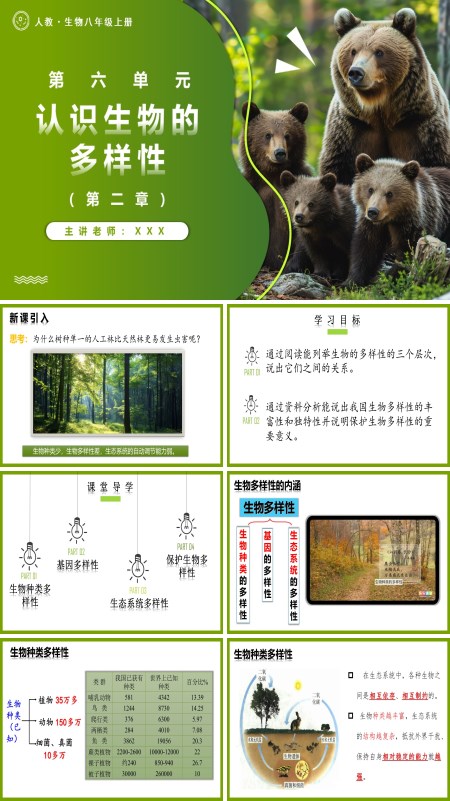

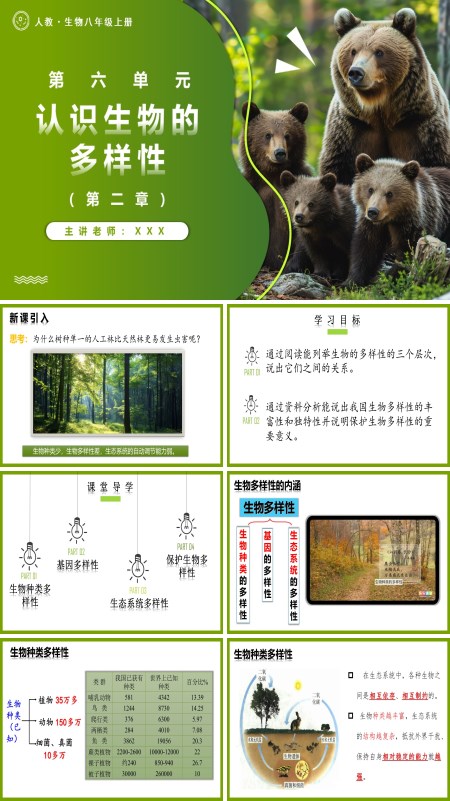

人教八年级生物上册6.2认识生物的多样性PPT课件含教案

页数:15 | 大小:83M该课件以幻灯片的形式介绍了认识生物的多样性的内容,方便主讲老师在使用PowerPoint时更好的介绍生物的多样性。PPT课件依次介绍了新课导入、学习目标、课堂导学、生物多样性的内涵、生物种类多样性、基因多样性、基因多样性的示例、生态系统多种多样性、保护生物多样性、课堂小结、随堂练习等方面的内容。这套PPT课件的特色在于它提供了比较丰富的例子和图片来帮助我们更好地了解生物的多样性。

-

含教案

人教八年级生物上册6.1.1尝试对生物进行分类PPT课件含教案

页数:17 | 大小:27M该课件以幻灯片的形式介绍了尝试对生物进行分类的内容,方便主讲老师在使用PowerPoint时更好的介绍植物的分类。PPT课件的第一部分是植物的分类,介绍了种子植物、孢子植物等内容,并呈现了简单的例子。第二部分是动物的分类,介绍了动物可以分为无脊椎动物和有脊椎动物的内容。第三部分是其他生物的分类,介绍了细菌的种类、真菌的种类、病毒的种类等内容。第四部分是课堂小结,介绍了根据生物的特征进行分类的意义并呈现了相关的练习。

-

含教案

八年级生物上册 人教 4.6.2 神经调节 第2课时(教学课件)ppt课件含教案

页数:37 | 大小:70M这套配套八年级生物上册“4.6.2 神经调节”第2课时的37页演示文稿,以“反射”这一生命现象为核心,围绕“概念—结构—实例—应用”四阶螺旋上升,引导学生在动手、动脑、动口的多元活动中完成从感性到理性的跨越。开篇“教学重难点”先用一张思维导图把“反射的定义、反射弧的五环节、简单反射与复杂反射的区分”三大考点一目了然地呈现,让学生带着任务与目标走进课堂。随后的“课堂导入”摒弃传统提问,改用“膝跳锤”现场演示:教师蹲下身轻敲志愿者韧带,全班目睹小腿无意识地弹起,瞬间点燃好奇,教师追问“这一跳是谁指挥的?信号怎样传递?”自然切入主题。进入“探究新知”环节,PPT先播放自制微视频《0.1秒的旅行》,动态展示“膝盖感受器→传入神经→脊髓中枢→传出神经→股四头肌”这一完整路径,让学生对反射弧的五环节产生直观印象;接着分组发放“反射弧拼接卡”,要求学生在3分钟内把散乱的“感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器”五张卡片按正确顺序贴到黑板示意图上,比一比哪组又快又准,合作与竞争并存,课堂氛围瞬间升温。为突破“简单反射与复杂反射”这一易混点,教师又呈现三组生活镜头:①手触烫缩回②听到铃声进教室③望梅止渴,让学生用“是否先天、是否需大脑皮层参与、是否短暂固定”三条标准进行辨析,并借助红绿双色磁贴现场分类,学生在思辨中完成知识内化。课堂小结以“一句话一个图”形式回归主干:学生齐诵“反射是神经调节的基本方式,反射弧是反射的结构基础”,屏幕同步出现五环节彩色流程图,形成记忆双编码。最后的“课堂练习”采用“晋级闯关”模式:基础关填空五词、提升关选择辨析、拓展关简答“为什么打预防针要缩手但仍需保持”,三层任务即时统计正确率,教师针对错因当堂点拨,实现教学评一体化。课后延伸则让学生回家录制“家庭反射小实验”短视频,如测试家人膝跳、瞳孔对光反射等,上传班级群分享,既巩固知识,又把健康生活理念带给家长。整堂课通过“演示激趣—视频建模—卡片建构—实例辨析—闯关评价—生活拓展”六大环节,让学生在眼观、口说、手做、脑思的多元体验中,扎实掌握反射与反射弧的核心概念,显著提升观察、推理与合作能力,并在潜移默化中体悟神经调节对生命活动的重要性,真正树立“懂反射、护神经、享健康”的生命观念。

-

含教案

八年级生物上册 人教 4.6.4 激素调节(教学课件)ppt课件含教案

页数:29 | 大小:65M这套配合八年级生物上册“4.6.4 激素调节”的29页演示文稿,以“奥运赛场的极限瞬间”切入,用“情境—探究—建模—应用”四环递进,让学生在热血沸腾的视频中感受激素的“隐形指挥”,在资料分析与案例会诊中完成知识、能力与情感的三维跃升。课堂伊始,教师播放12秒短片:苏炳添9秒83冲刺后大汗淋漓、心跳如鼓,镜头定格在挥汗瞬间,教师顺势追问“是谁让他瞬间爆发?又是什么让他很快恢复?”问题一出,学生立刻被拉进“激素世界”。第二板块“探究新知”先抛出“内分泌腺—外分泌腺”实物对比:唾液腺带导管、胰腺既外又内,学生用放大镜观察显微切片,完成“有无导管”分类游戏,顺势得出“激素=无导管+直接入血”的核心概念;随后三组分别领取“生长激素、甲状腺激素、胰岛素”资料包,阅读折线图、X光片、化验单,扮演“小内分泌科医师”给“侏儒症”“呆小症”“糖尿病”三位虚拟患者下诊断、开处方,并上台用磁贴把“腺体—激素—靶器官—症状”拼成思维链,在合作与碰撞中深刻体会“微量激素,千里传令”的威力。第三板块“课堂总结”用一张“激素—神经双调节”跷跷板动画,让学生拖动“血糖升高”“受到惊吓”等情境标签,直观感受“谁主沉浮”,并得出“神经快速精准、激素缓慢持久”的互补关系;教师再补充“熬夜—皮质醇升高—免疫力下降”的生活实例,引导学生把知识迁回自身,自觉养成“早睡、均衡、运动”的健康习惯。最后的“课堂练习”采用“奥运知识闯关”:基础关单选快速扫描“腺体位置”;提升关给出“甲亢运动员能否参赛”情境,让学生结合甲状腺激素功能作出判断;拓展关则开放提问“如何科学预防青春期‘身高焦虑’”,答案上传云端生成词云,教师现场点评,实现教学评一体化。整堂课通过“视频激趣—资料会诊—模型建构—生活回归—闯关评价”五大环节,不仅让学生轻松掌握“人体主要内分泌腺及其激素功能”的核心考点,更在潜移默化中培育了信息处理、合作探究、知识迁移等多重素养,真正把“冷冰冰的激素”升华为“热乎乎的生活守护”,使学生深刻体会到生物学与健康的紧密相连,从而点燃持续探索生命奥秘的热情。

-

含教案

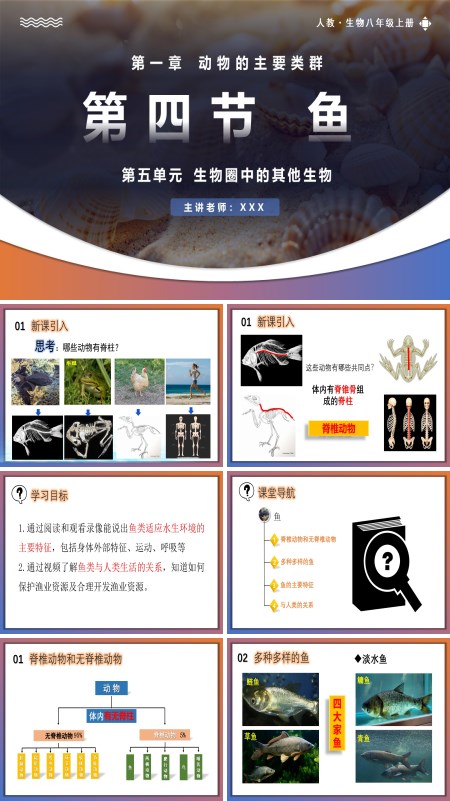

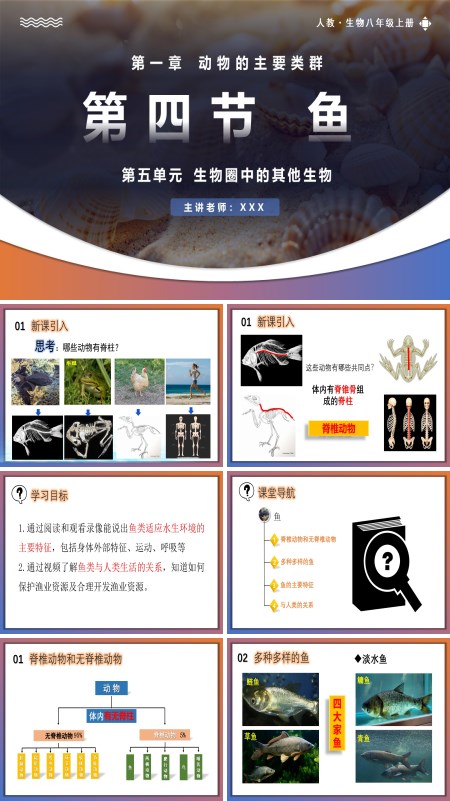

人教八年级生物上册5.1.4鱼PPT课件含教案

页数:23 | 大小:57M该课件以幻灯片的形式介绍了鱼的内容,方便主讲老师在使用PowerPoint时更好的介绍鱼的主要特征。PPT课件依次介绍了脊椎动物的类型、脊椎动物的特征、无脊椎动物的类型、无脊椎动物的特征、多种多样的鱼、鱼的主要特征、鱼的游泳、鱼的呼吸、节肢动物与人类的关系等方面的内容。此外,PPT课件还详细的介绍了目前鱼这种生物所面临的一些问题。总的来说,这套PPT课件内容十分充实。

-

含教案

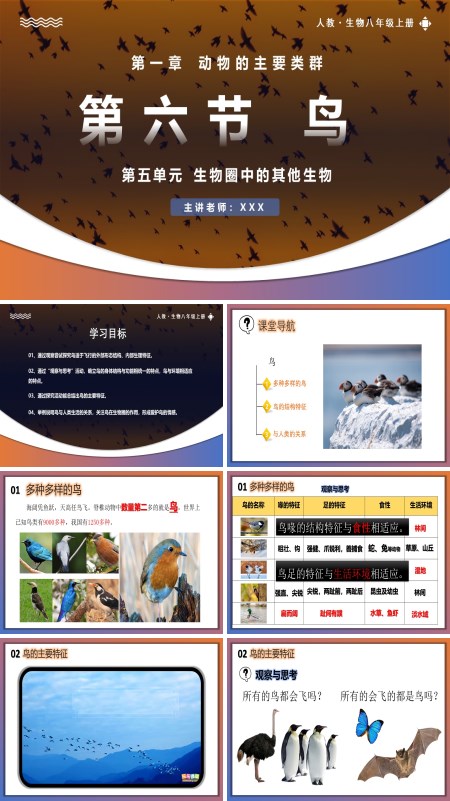

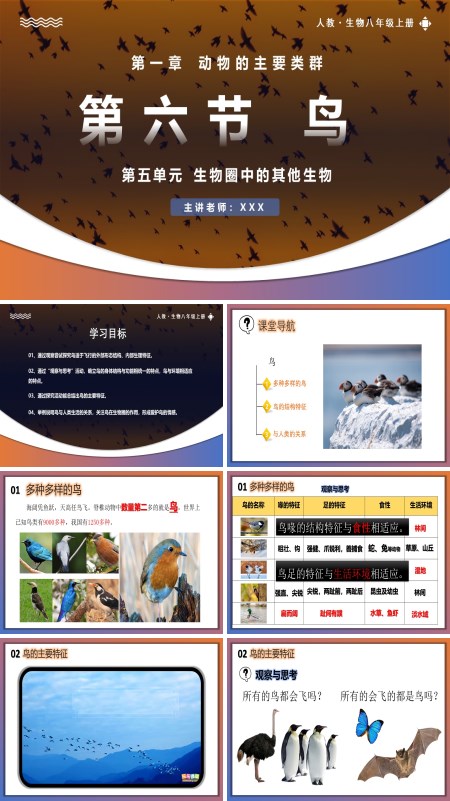

人教八年级生物上册5.1.6鸟PPT课件含教案

页数:16 | 大小:29M该课件以幻灯片的形式介绍了鸟的内容,方便主讲老师在使用PowerPoint时更好的介绍鸟的结构特征。PPT课件的第一部分是多种多样的鸟,主要介绍了鸟的名称、鸟的食性、鸟的生活环境、鸟的体型、鸟的翼、鸟的骨骼、鸟的消化、鸟的呼吸等方面的内容。此外,PPT课件还介绍了鸟与人类的关系。总的来说,这套PPT课件对鸟这种生物进行了详细的介绍,风格简约大气,适用范围广。

-

含教案

人教七年级生物上册动物体的结构层次生物PPT课件含教案

页数:38 | 大小:118M这是一套专为学习人教版生物七年级上册“1.3.2 动物体的结构层次”设计的PPT课件,共包含38张幻灯片。本节课的核心目标是引导学生深入理解细胞分化的概念,帮助学生准确识别动物体的四种基本组织。同时,通过观察不同组织的图片、视频等直观资料,进一步提高学生的观察能力和分析能力,使学生能够更加清晰地认识动物体的结构层次,为后续学习打下坚实基础。该PPT课件内容分为五个部分展开。第一部分为“细胞分化形成不同的组织”,首先对细胞分化和组织的定义进行详细讲解,让学生明白细胞分化是细胞在形态、结构和功能上发生差异的过程,进而形成不同的组织。接着,重点介绍了人体的四种基本组织:上皮组织、肌肉组织、神经组织和结缔组织。通过表格形式,清晰地呈现这四种基本组织的组成成分及主要功能,帮助学生进行总结复习,加深对知识的理解和记忆。第二部分为“组织进一步构成器官”,主要以胃为例,详细阐述胃的组织构成与功能。通过图片和文字说明,让学生明白胃是由不同组织按照一定的次序组合而成的,具有消化和吸收食物的功能。同时,还介绍了人体的其他器官,帮助学生理解器官的结构与功能相适应的特点。第三部分为“器官构成系统和人体”,从器官构成系统和人体的八大系统两方面展开。详细介绍了消化系统、呼吸系统、循环系统、泌尿系统、神经系统、内分泌系统、生殖系统和运动系统的组成和功能,使学生明白这些系统相互配合,共同完成人体的各项生命活动,构成完整的人体结构。第四部分为“思维导图”,利用思维导图这一工具,帮助学生梳理本节课的知识框架,清晰地呈现细胞分化形成组织,组织构成器官,器官构成系统,最终形成人体这一知识脉络,培养学生的归纳总结能力和逻辑思维能力。第五部分为“随堂检测”,通过精心设计的题目,及时检验学生对本节课知识的掌握情况,巩固所学内容,查漏补缺,进一步提升学生的学习效果。整套PPT课件内容丰富,逻辑清晰,通过多种教学手段,引导学生逐步深入学习动物体的结构层次,使学生在轻松愉快的氛围中掌握知识,培养能力,为今后的生物学学习奠定坚实基础。

-

含教案

八年级生物上册人教5.1.3 生物圈(教学课件)ppt课件含教案

页数:33 | 大小:137M本套PPT课件是为人教版生物八年级上册第5章第1节第3课时“生物圈”设计的教学资源,共包含33张幻灯片。本节课的核心目标是帮助学生深入理解生物圈的概念,明确生物圈是地球上最大的生态系统。通过本节课的学习,学生将增强环保意识,并养成“从我做起”的环保行为习惯。课件内容从四个方面展开,逐步引导学生深入理解和掌握生物圈的相关知识。第一部分:课堂导入课堂导入部分通过带领学生回顾2015年12月在联合国气候变化大会上通过的《巴黎协定》,引出本节课的学习主题。《巴黎协定》作为全球应对气候变化的重要文件,体现了国际社会对环境保护的高度重视。通过介绍《巴黎协定》的背景和目标,教师引导学生思考人类活动对地球生态环境的影响,从而自然地引入生物圈的概念。这种导入方式不仅激发了学生的学习兴趣,还为后续内容的展开奠定了基础,使学生意识到生物圈与人类生活的紧密联系。第二部分:探究新知探究新知部分是本节课的核心内容。首先,教师带领学生了解生物圈的范围,明确生物圈包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面,是地球上所有生物及其生存环境的总和。通过生动的图片和实例,学生能够直观地感受到生物圈的广阔与复杂。接着,教师引导学生了解生态系统是多种多样的,从森林生态系统到海洋生态系统,从湿地生态系统到城市生态系统,每一种生态系统都有其独特的功能和价值。最后,通过分析不同生态系统之间的联系,学生明确生物圈是一个统一的整体,各生态系统相互依存、相互影响。这一部分不仅帮助学生构建了生物圈的宏观概念,还培养了他们的系统思维能力。第三部分:课堂总结课堂总结部分通过思维导图的方式,帮助学生梳理“生物圈”的相关知识点,建立清晰的知识框架。思维导图将生物圈的范围、生态系统多样性、生物圈的统一性等核心内容进行整合,使学生能够系统地回顾和总结所学知识。这种总结方式不仅加深了学生对知识点的理解,还培养了他们的逻辑思维能力和知识整合能力。通过思维导图,学生可以清晰地看到各知识点之间的联系,进一步巩固所学内容。第四部分:课堂练习课堂练习部分通过一系列精心设计的练习题,帮助学生加强对知识点的理解和记忆。练习题形式多样,包括选择题、填空题、简答题等,旨在从不同角度考查学生对生物圈概念的掌握程度。通过练习,学生能够及时发现自己的不足之处,教师也可以根据学生的答题情况,针对性地进行讲解和辅导,进一步巩固学生的学习成果。此外,练习题中还设计了一些与环保行为相关的内容,引导学生将所学知识转化为实际行动,增强环保意识。整套PPT课件通过生动的导入、系统的知识探究、清晰的思维导图总结以及有效的课堂练习,为学生提供了一个全面、深入的学习平台。学生在学习过程中不仅能够掌握生物圈的基本概念,还能增强环保意识,培养“从我做起”的环保行为习惯。这种教学设计符合八年级学生的认知特点,能够有效提升学生的学习效果,为他们今后的生物学习和环境保护意识的培养打下坚实的基础。

-

含教案

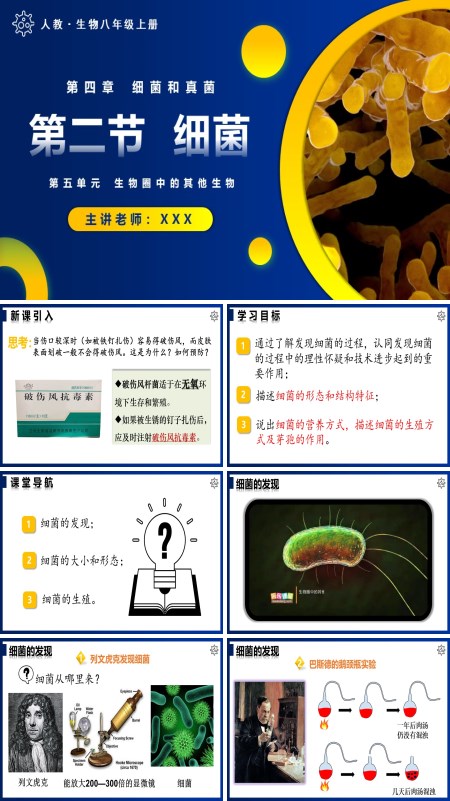

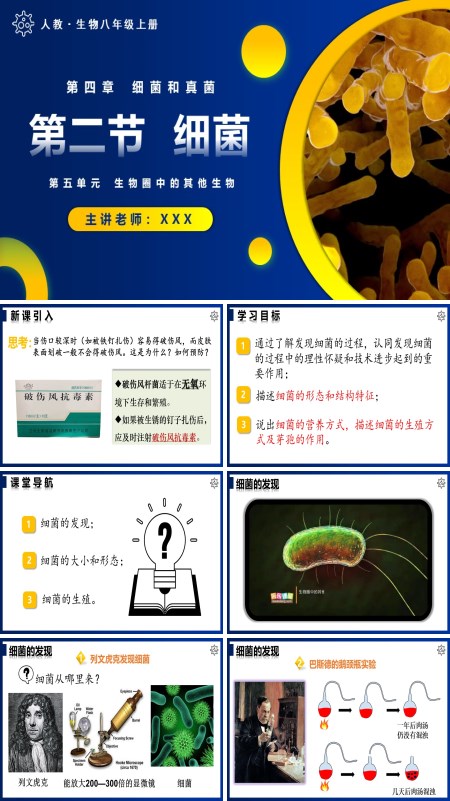

人教八年级生物上册5.4.2细菌PPT课件含教案

页数:23 | 大小:38M该课件以幻灯片的形式介绍了细菌的内容,方便主讲老师在使用PowerPoint时更好的介绍细菌的形态和结构特征。PPT课件的第一部分是细菌的发现,介绍了列文虎克发现细菌、巴斯德的鹅颈瓶实验等方面的内容。第二部分是细菌的大小和形态,介绍了细菌的大小、细菌的形态和种类等方面的内容。第三部分是细菌的结构,介绍了细菌的结构、细菌与动植物细胞结构的对比等内容。第三部分是细菌的生殖,介绍了分裂生殖、产生牙孢、细菌分布广泛的原因等方面的内容。

-

含教案

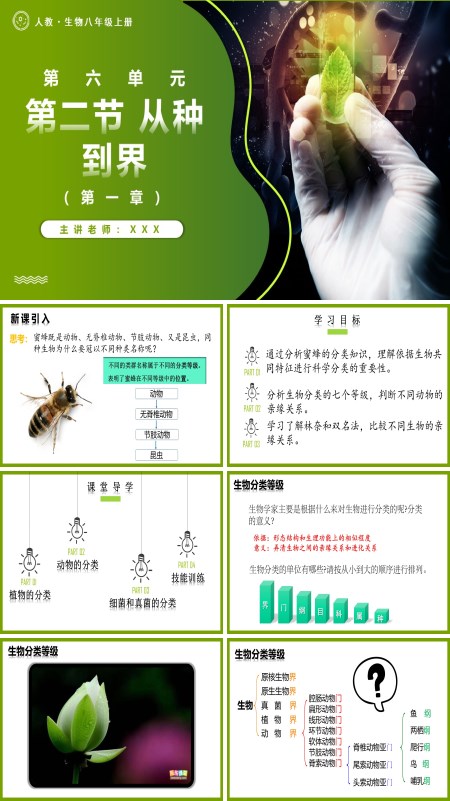

人教八年级生物上册6.1.2从种到界PPT课件含教案

页数:15 | 大小:23M该课件以幻灯片的形式介绍了从种到界的内容,方便主讲老师在使用PowerPoint时更好的介绍生物分类的等级。PPT课件依次介绍了新课引入、学习目标、课堂导学、生物分类等级、对植物进行分类的方法、进行生物分类的意义、对生物进行分类的规律等方面内容,并呈现了关于该课内容的随堂练习题。总的来说,这套PPT课件内容充实,风格简单大气,适用范围比较广。