-

高中地理必修二交通运输布局及其影响课件PPT

页数:15 | 大小:29MPPT模板分列了四个大点对《交通运输方式和布局变化的影响》展开教学,第一点是交通运输方式对聚落空间形态的影响相关的知识讲解,利用表格列出了具体表现和典型案例。第二点是交通运输方式对商业网点分布的影响,包括山区和平原两种地形的相关分析,还提到了对集镇的繁荣与衰落的影响。第三点是案例探究、读图思考和商业网点分布讲解环节。第四点是有关不同时期北京商业中心与交通变化探究。

-

高中地理必修二城市内部空间结构PPT课件

页数:10 | 大小:3MPPT模板主要对三个方面的知识进行讲解来展开对《城市内部空间结构》这一内容的教学。PPT模板首先呈现出本节课的三维教学目标,然后再分三个方面展开。第一点是有关城市土地利用和功能分区的知识,结合课本内容思考相关问题并总结出几种常见的功能区。第二点是城市内部空间结构的形成和变化知识讲解,提出影响城市内部空间结构形成的多种因素。第三点是讲述如何进行合理的城市规划。

-

人教新课标高中地理必修一课件地理信息技术在防灾减灾中的应用PPT课件

页数:18 | 大小:8MPPT模板从六个部分来展开介绍关于《地理信息技术在防灾减灾中的应用》的教学内容。PPT模板的第一部分介绍了本节课的两点学习目标。第二部分通过展示了卫星系统的图片来导入课堂。第三部分介绍了三种主要的地理信息技术。第四部分介绍了遥感技术的特点和作用以及其在生活的中的应用。第五部分介绍了全球卫星导航系统的组成、特点以及应用。第六部分阐述了地理信息系统的概念、功能和应用,同时介绍了地理信息系统的工作流程。

-

含教案

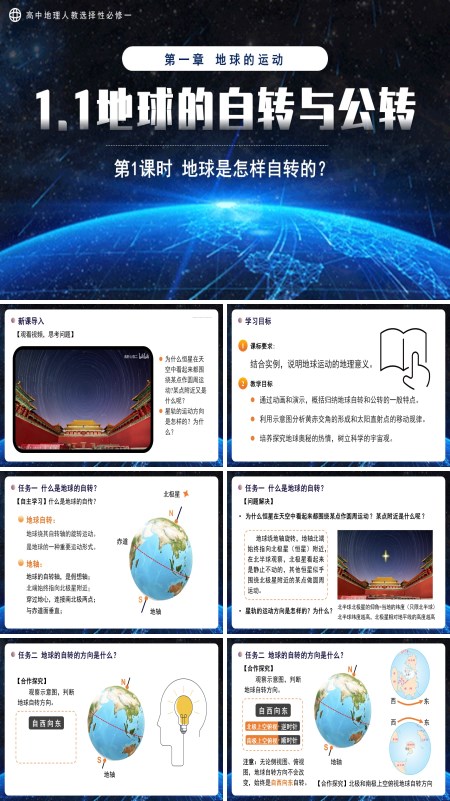

高中地理人教选择性必修一1.1地球的自转和公转第1课时地球是怎样自转的PPT课件含教案

页数:28 | 大小:51M本套PPT课件是专为高中地理人教版选择性必修一“1.1地球的自转和公转”第1课时设计的动态教学模板,共28页,旨在深入探讨地球自转的基本概念、意义及其对地理现象的影响。通过精心设计的课件内容,本模板旨在帮助学生构建全面的地理知识体系。课件的开篇通过播放一段恒星移动产生星轨的视频,激发学生的好奇心,并引导他们思考相关问题,从而自然地引入地球自转的主题。接着,课件详细解释了地球自转和地轴的概念,并利用视频中星轨的方向来帮助学生理解地球自转的方向。课件不仅介绍了自转方向的判断方法,还通过俯视图和从北极点、南极点观察的视角,让学生从不同角度理解自转方向。此外,课件还深入探讨了地球自转的周期、角速度和线速度等关键概念。通过结合实际材料和案例分析,课件不仅传授了理论知识,还考察了学生对课堂内容的理解和应用能力。地球的自转是地理学中一个基础而重要的概念,它不仅导致了地球上的昼夜更替和时间差异,还对气候、天气等自然现象产生了深远的影响。本套PPT课件通过动态的视觉效果和互动环节,使学生能够直观地理解地球自转的复杂性,并掌握相关的地理知识。通过本课件的学习,学生将能够更好地理解地球自转对日常生活和自然环境的影响,为进一步学习地理知识打下坚实的基础。

-

含教案

人教七年级地理上册1.1.1地球的宇宙环境(第1课时地球在宇宙中)PPT课件含教案

页数:41 | 大小:86M该课件以幻灯片的形式介绍了地球的宇宙环境的内容,方便主讲老师在使用PowerPoint时更好的介绍宇宙中天体的主要类型。PPT课件的第一部分是地球在宇宙中,介绍了恒星、行星、卫星、星云、彗星、流星等内容。第二部分是地球适宜人类生存的条件,介绍了适宜的温度、大气、液态水等内容。第三部分是保护地球的宇宙环境,介绍了保护地球的宇宙环境的内容。第四部分是课堂练习,呈现了一些选择题。

-

高中地理人教版高一必修一《地理信息技术在防灾减灾中的应用》PPT下载课件

页数:14 | 大小:10M本套PPT课件在内容上分为课标阐释、新知预习、自主检测共计三个部分;第一部分首先介绍了本节课的课标要求,并提出地理信息技术如何检测自然灾害的问题,引入课堂内容;第二部分阐明了遥感技术、全球卫星导航系统的概念、特点和作用;第三部分介绍了地理信息技术在生活中的运用,并针对课堂内容提供了课堂习题,巩固学生所学知识;

-

地球的宇宙环境地理PPT课件

页数:27 | 大小:17MPPT模板展示了地球的宇宙环境课件内容,地球是太阳系八大行星之一。模板背景是星空蓝色,与主题相呼应,给人一种静谧、神秘之感。在讲解和科普时展示了相关的图片,直观性更强,使学生一目了然。作为科普课件,地球科普是很基础的自然科学。有利于学生了解自然科学,引导学生知道地球对于人类的意义,更加保护地球,爱护地球。

-

中学人教版高中地理必修二农业的区位选择课件PPT模板

页数:25 | 大小:46M这份PowerPoint由四个部分构成。第一部分内容是课程导读,该模板首先对学习目标、教学重点和难点进行展示。第二部分内容是相关概念,这一部分首先介绍了农业的概念,包括狭义和广义,其次是区位的概念,最后对不同区位的特征进行简要说明。第三部分内容是影响因素,这一部分主要包括主要区位因素、自然因素、社会经济因素、气候因素、政策因素和市场因素的影响。第四部分内容是课后拓展,包括影响农业生产活动的主导因素以及相关训练。

-

初三语文走进小说天地PPT课件

页数:12 | 大小:35M本套PPT模板在内容上分为学习目标、合作探究、小说人物大家谈共计三个部分;第一部分首先介绍了本节课的学习目标,包括激发学生阅读小说的兴趣、分析小说情节及小说构思技巧、发挥想象力和创造力等;第二部分引导学生进行合作探究,让学生回顾自己阅读小说的经历,梳理最感兴趣的一部小说的情节;第三部分让学生介绍了自己喜欢的小说人物,包括外貌特征、人物身份、典型事件等;

-

人教新课标高中地理必修一课件防灾减灾示范PPT课件

页数:20 | 大小:7MPPT模板从四个部分来展开介绍关于人教版高中地理必修一《防灾减灾》的教学内容。PPT模板的第一部分通过介绍四川八级地震中桑枣中学的成功逃生的案例来导入课堂。第二部分阐述了本节课的三点学习目标以及教学重难点。第三部分阐述了防灾减灾的四项工作的具体内容,并介绍了生活中的防灾减灾工程。第四部分详细地介绍了各类灾害中的逃生方法和自救技巧。

-

人教版高二地理气象灾害地理课件PPT

页数:32 | 大小:29M这个PPT主要分为四个部分。PPT的第一个部分向我们介绍的是什么是气象灾害,包括干旱、暴雨、热浪、干热风等等气象灾害。PPT的第二个部分向我们介绍的是干旱的灾害等等内容。PPT的第三个部分向我们介绍的是台风灾害等等内容。PPT的第四个部分向我们介绍的是寒潮灾害等等内容,减少自然灾害对人们的伤害,提升自然环保的意识。

-

含教案

高中地理人教选择性必修一3.1常见天气系统(第1课时)PPT课件含教案

页数:38 | 大小:119M本套PPT课件是专为高中地理人教版选择性必修一“3.1常见天气系统”第1课时“锋与天气”设计的动态教学模板,涵盖了天气系统分析、各类天气系统的差异、天气系统成因等多个方面,共计38页。课件深入探讨了气压对大气的影响以及天气系统与高压脊、低压槽等大气运动系统的关系,旨在帮助学生全面理解锋面相关的天气系统知识。课程伊始,课件通过引用谚语“一场秋雨一场寒”激发学生的思考,引导他们探讨这一天气现象背后的成因,并明确区分“天气”与“天气现象”的概念。这一环节不仅增加了课堂的趣味性,也帮助学生建立起对天气系统的基本认识。随后,课件带领学生深入了解冷气团和暖气团的差异,从温度、湿度、气压和特点等多个维度进行对比分析,使学生能够清晰地理解这两种气团的特性及其对天气的影响。在课程的最后部分,课件详细介绍了由于锋面两侧气团运动方向不同而形成的三种锋——冷锋、暖锋和准静止锋。通过对这些锋类型的深入讲解,学生能够掌握锋面天气系统的基本特征及其对天气变化的影响。整个课件以互动和探究的方式进行教学,不仅提供了丰富的理论知识,还通过总结课堂内容,帮助学生巩固所学,加深对锋面天气系统的理解。通过本课件的学习,学生将能够更好地理解天气系统的复杂性,以及它们如何影响我们日常生活的天气变化。

-

含教案

高中地理人教选择性必修一3.2气压带和风带(第1课时)PPT课件含教案

页数:34 | 大小:107M本套PPT课件是为高中地理人教版选择性必修一“3.2气压带和风带”第一课时“气压带和风带的形成”精心设计的动态教学模板,全面覆盖了大气环流的定义、成因、分布规律等核心内容,共34页。课件内容详实,分为三圈环流、气压带和风带的分布规律、气压带和风带的季节性移动三个部分,旨在帮助学生深入理解气压带和风带的形成机制及其对气候的影响。在第一部分,课件通过回顾上一节课的热力环流示意图和形成过程,以及近地面风受力图,为学生提供了一个知识衔接的桥梁。接着,引导学生自主预习大气环流的基本概念,并合作探究不同纬度地区环流圈的形成示意图,激发学生的主动学习和合作精神。第二部分则通过丰富的图片资料,直观展示了气压带和风带的分布规律,以及纬度因素对这些气候系统的影响。课件中表格清晰地总结了不同纬度气压带的成因、气流方向、性质及其对气候的影响,帮助学生系统掌握气压带和风带的相关知识。第三部分对气压带和风带的分布规律进行了总结,同时对课堂所学知识进行了回顾,巩固了学生的学习成果。这一部分不仅强化了学生对气压带和风带形成机制的理解,也为后续的学习打下了坚实的基础。整体而言,本课件通过结构化的布局和丰富的视觉资料,使学生能够系统地掌握气压带和风带的形成原理,理解其在全球气候系统中的作用。通过本课件的学习,学生将能够更好地理解大气环流的复杂性,并提高他们对全球气候变化的科学认识。

-

含教案

高中地理人教选择性必修一3.2气压带和风带(第2课时)PPT课件含教案

页数:32 | 大小:118M本套PPT课件是为高中地理人教版选择性必修一“3.2气压带和风带”第2课时“海陆分布对气压带和风带的影响”专门设计的动态教学模板,涵盖了气压中心的定义、季风类型的特征以及习题练习反馈等内容,共32页。课件内容分为海陆热力性差异、北半球海陆气压中心、季风环流三个部分,旨在深入探讨海陆分布如何影响全球气压带和风带的分布与变化。第一部分通过一个关于“海陆热力性质差异”的实验视频,引导学生分析沙子与海洋的比热容差异,理解海洋与陆地在升温和降温速度上的差异,以及这种差异如何导致不同季节海陆气温和气压的变化。这一实验视频不仅增加了课堂的趣味性,也帮助学生直观理解海陆热力性差异对气压带和风带的影响。第二部分则结合北半球的地图和气压示意图,详细分析了北半球气压中心的具体位置和形成过程。通过地图和示意图的直观展示,学生能够清晰地看到气压中心的分布,并理解其背后的形成机制。第三部分聚焦于季风环流的学习,探讨了不同季节季风的风向变化以及对天气的影响。通过这部分内容,学生能够掌握季风环流的基本概念,并了解季风如何影响气候和天气。最后,课件对课堂内容进行了总结,帮助学生查漏补缺,巩固所学知识。整体而言,本课件通过实验视频、地图分析和季风环流的详细讲解,使学生能够全面理解海陆分布对气压带和风带的影响,以及季风环流对气候和天气的具体影响。通过本课件的学习,学生将能够更好地理解海陆分布对全球气候系统的作用,并提高他们对气候变化的科学认识。

-

含教案

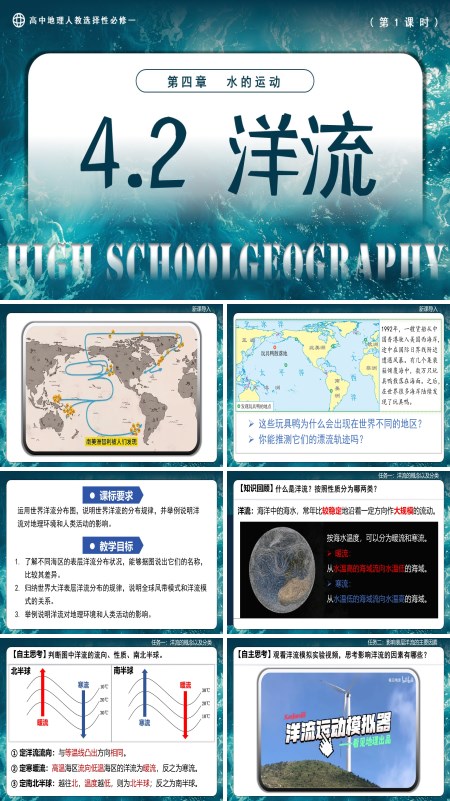

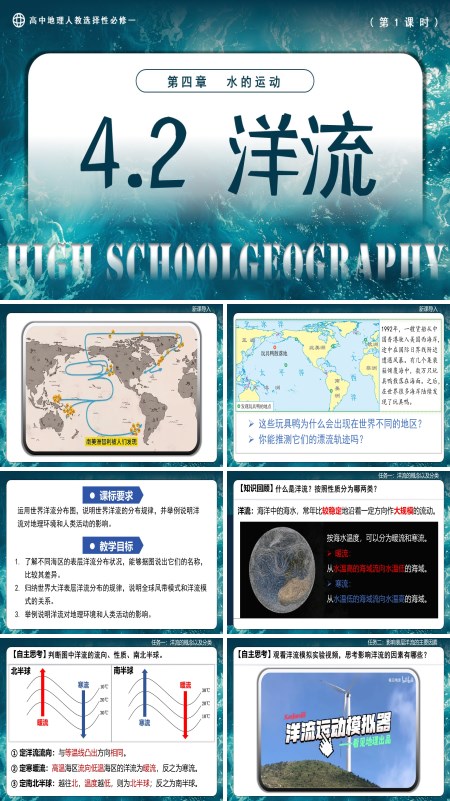

高中地理人教选择性必修一4.2洋流(第1课时)PPT课件含教案

页数:39 | 大小:88M本套PPT课件是为高中地理人教版选择性必修一“4.2洋流”第一课时精心制作的动态教学模板,涵盖了影响洋流的因素、洋流的分布和规律以及习题训练等核心内容,共39页。课件旨在通过丰富的视觉材料和互动环节,激发学生的学习兴趣,帮助他们深入理解洋流的基本概念、分布特征及其对地理环境的影响。课件的开篇通过1992年货船在太平洋沉船后,玩具鸭出现在世界各地的奇妙事例,吸引学生的注意力,自然过渡到洋流主题的探讨。这一引人入胜的开场不仅激发了学生的好奇心,也为接下来的洋流学习设定了背景。随后,课件详细介绍了洋流的定义、性质和类型,以及如何判断洋流特征,包括确定洋流流向和区分寒暖流等。通过观看洋流模拟实验的视频,学生能够直观地观察洋流的形成和运动,加深对洋流现象的理解。接着,课件展示了世界洋流图,并分析了影响洋流分布的各种因素,如风向、地球自转等。这一部分帮助学生建立起洋流分布的全球视角,理解洋流如何在不同海域形成和变化。最后,课件总结了洋流的分布规律,并指导学生记忆世界洋流分布图。特别讲解了北印度洋季风环流和秘鲁寒流的特点及形成原因,让学生掌握这些特殊洋流的形成机制和地理意义。通过结合习题训练,课件考察了学生对课堂知识的掌握程度,确保学生能够将理论知识应用于实际问题中。总体而言,本课件通过生动的案例、直观的实验视频和详细的洋流分布分析,使学生能够全面掌握洋流的相关知识,理解洋流对全球气候和海洋生态系统的影响。通过本课件的学习,学生将能够更好地理解洋流的复杂性,并提高他们对海洋环境的科学认识。

-

含教案

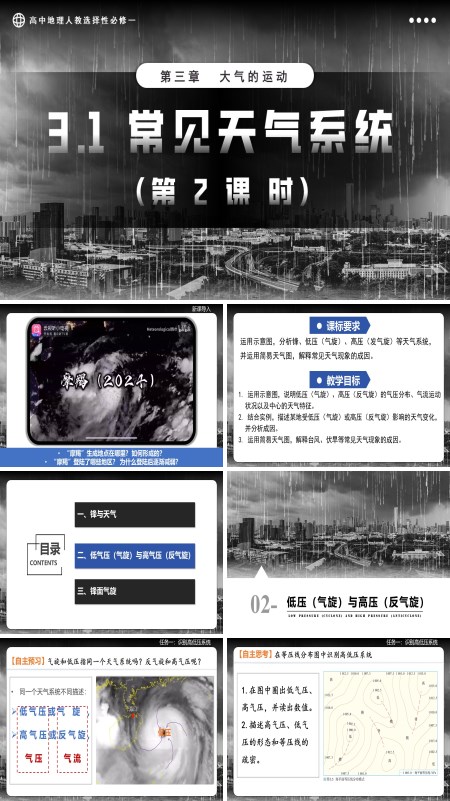

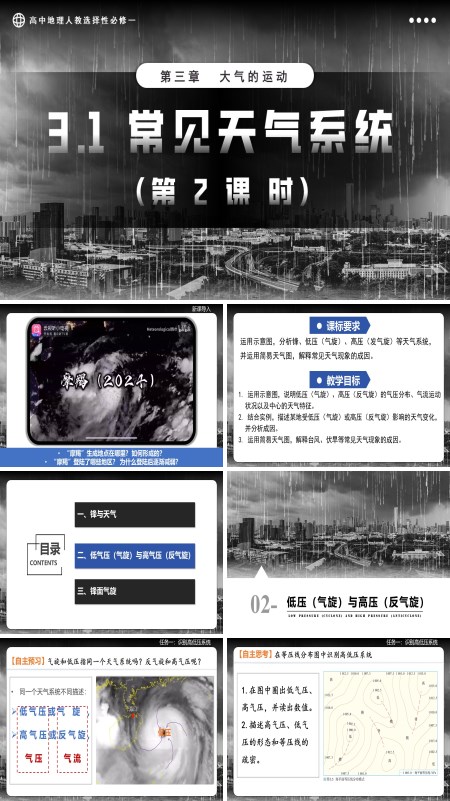

高中地理人教选择性必修一3.1常见天气系统(第2课时)PPT课件含教案

页数:34 | 大小:167M本套PPT课件是为高中地理人教版选择性必修一“3.1常见天气系统”第2课时“低气压与高气压”专门设计的动态教学模板,涵盖了高低气压的形成原因、不同气压中心的天气特征以及常见天气现象的成因等关键知识点,共34页。课件内容分为三个部分:锋与天气、低气压与高气压、锋面气旋,旨在全面深入地讲解气压系统对天气的影响。在第一部分,课件首先明确了本节课的课程标准要求和教学目标,介绍了气旋气压的描述方法,并指导学生如何解读等压线分布图,识别不同的气压系统。这一部分为学生提供了理解气压系统的基础框架。第二部分通过合作探究的方式,引导学生深入研究高低气压中心的气压类型、风向、水平和垂直气流在南北半球的差异,以及这些因素如何影响天气状况。这种互动式学习不仅增强了学生的参与感,也促进了他们对气压系统影响天气的深入理解。第三部分则通过分析台风“摩羯”的新闻报道,具体探讨了台风的形成过程、特点和出生地点,以及极端天气现象如台风对人类社会的影响和预防措施。这一部分将理论与实践相结合,帮助学生理解极端天气现象背后的科学原理,并学会如何应对这些天气事件。整体而言,本课件通过丰富的内容和多样的教学方法,使学生能够系统地掌握低气压与高气压的相关知识,理解气压系统对天气变化的影响,并学会如何分析和应对极端天气现象。通过本课件的学习,学生将能够更好地理解天气系统的复杂性,并提高他们对天气变化的科学认识和应对能力。

-

含教案

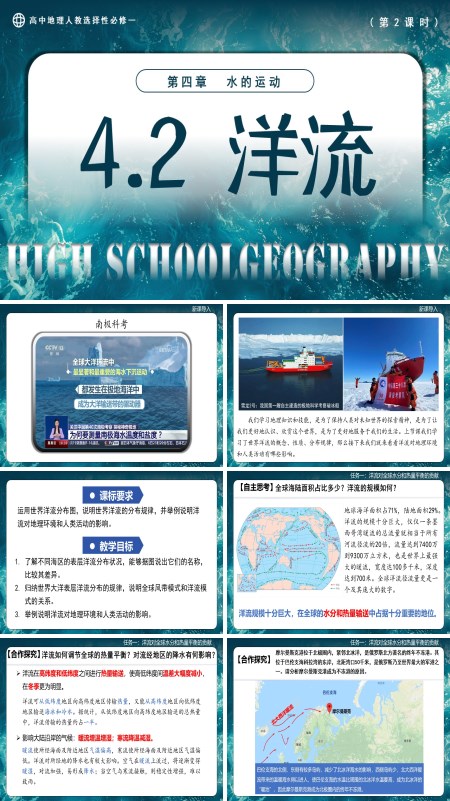

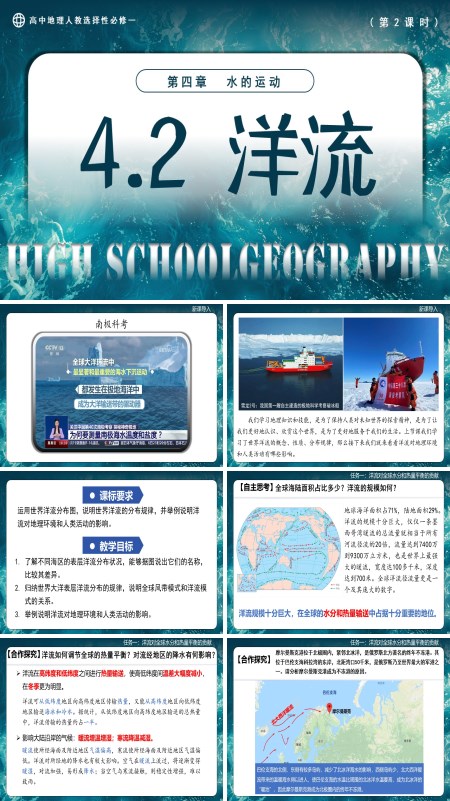

高中地理人教选择性必修一4.2洋流(第2课时)PPT课件含教案

页数:42 | 大小:222M本套PPT课件专为高中地理人教版选择性必修一“4.2洋流”第2课时的教学而设计,动态模板深入探讨了洋流对人类活动的影响、洋流的规模和作用以及实例探究等内容,共42页。课件通过丰富的内容和直观的展示,旨在帮助学生理解洋流作为一种主要的海水运动形式,如何以风为动力,沿着一定方向进行有规律的水平流动,并对全球气候和人类活动产生深远影响。课件的开篇通过一则关于南极科考队测量南极海水温度和盐度的新闻,激发学生的思考,引导他们探讨全球海洋与陆地面积的比例以及洋流的规模。结合实例,课件探究了洋流在调节地球热量平衡、影响周边地区降水以及对人类运输活动的重要性。这一部分不仅增强了学生对洋流作用的认识,也培养了他们的全球视野。随后,课件详细介绍了世界四大渔场的位置,并分析了洋流对这些渔场的影响。通过表格形式展示的渔场分析角度和专业术语,帮助学生建立起对洋流影响渔业的系统理解,从而筑牢基础知识。这一部分的讲解不仅让学生了解了洋流对渔业的具体影响,也提高了他们对海洋资源管理和保护的意识。最后,课件对课堂内容进行了总结,巩固了学生的学习成果。通过本课件的学习,学生将能够全面掌握洋流的相关知识,理解洋流如何塑造全球气候和影响人类活动。课件通过实例探究和专业术语的讲解,使学生能够将理论知识应用于实际问题中,提高他们分析和解决问题的能力。总体而言,本课件通过详细的分析和丰富的教学内容,使学生能够深入理解洋流的复杂性,并提高他们对海洋环境的科学认识。

-

含讲稿

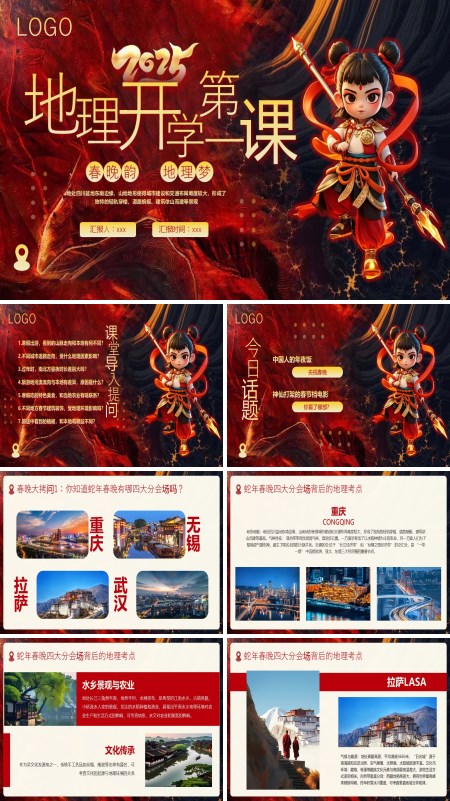

2025地理开学第一课PPT含讲稿

页数:26 | 大小:53M这是一套专为地理开学第一课设计的PPT课件动态模板,共包含25页。它以生动有趣的方式,将地理知识与现实生活紧密结合,旨在激发学生对地理学科的兴趣,帮助他们理解地理在日常生活中的重要性。地理作为一门研究地球表面及其上自然与人文现象的学科,涵盖了自然地理和人文地理两大领域。自然地理关注地形、地质、气候、水资源等自然要素,而人文地理则涉及人口分布、文化、城市发展、交通、经济等人文要素。简而言之,地理学科的核心是探讨环境与人类之间的关系。本课件通过多个生动的案例,将地理知识巧妙地融入到学生熟悉的生活场景中。首先,课件以蛇年春晚四大会场的选址为例,深入探讨了其背后的地理考点。春晚的四大会场分别位于重庆、无锡、拉萨和武汉,这些城市不仅在地理位置上具有代表性,还反映了我国不同区域的自然地理特征和人文地理特色。例如,重庆地处长江上游,是山城文化的典型代表;拉萨位于青藏高原,是雪域高原的明珠;武汉作为九省通衢之地,展现了中部地区的交通枢纽地位;无锡则以其发达的经济和优美的自然风光著称。通过对这些城市的地理分析,学生可以直观地感受到地理知识在重大活动选址中的重要作用。接着,课件从春晚的主题引出非遗元素作品背后的地理考点。例如,《栋梁》展现了我国传统建筑的智慧,《潮起舞英歌》反映了岭南地区的民俗文化,《我的家》则体现了不同地域的家庭文化与生活方式。这些作品不仅具有艺术价值,更蕴含着丰富的地理知识,帮助学生理解地理与文化的紧密联系。课件的第三部分聚焦于国家公园的分布及其背后的地理考点。国家公园作为生态保护的重要区域,其分布反映了我国不同地区的自然地理特征和生态环境。课件详细介绍了各个国家公园的地理位置、生态环境以及综合治理措施,引导学生思考如何在保护自然环境的同时,实现可持续发展。最后,课件通过分析春节档热门电影中的人物、建筑和物品,推测出电影中的自然地理特征与人文地理特征。例如,电影中的特定建筑可能反映了当地的地形地貌,人物的生活方式可能与当地的经济发展水平和文化传统有关。这种分析方式不仅增加了课堂的趣味性,还帮助学生学会从生活中发现地理知识。总之,这套PPT课件通过春晚会场选址、非遗作品分析、国家公园分布以及电影中的地理元素等多方面的内容,将地理知识与现实生活紧密结合。它不仅帮助学生理解地理学科的重要性,还激发了他们对地理学习的兴趣,引导他们从身边的现象中发现地理知识,培养地理思维和综合分析能力。

-

人教版高中地理必修三-2.2-森林的开发与保护PPT课件

页数:14 | 大小:52MPPT模板从三部分对人教版高中地理高二必修三森林的保护和开发章节的相关内容展开讲解。第一部分讲解了森林的重要作用。并解释了为什么世界上大部分森林都分布在中纬度和低纬度地区的原因。第二部分讲解了雨林的全球环境效应。第三部分讲的知识是关于雨林的脆弱性方面的。第四部分讲解了亚马逊开发计划和影响。第五部分讲解的是关于雨林前途的知识。

-

高中地理必修一大气受热过程和大气运动课件PPT

页数:15 | 大小:24M这个PPT主要分为六个部分。PPT的第一个部分向我们介绍的是学习目标。PPT的第二个部分向我们介绍的是自主学习等等内容。PPT的第三个部分向我们介绍的是为什么城市上空降水比乡村要多等等内容。PPT的第四个部分向我们介绍的是大气受热的过程,知识归纳等等内容。PPT的第五个部分向我们介绍的是互动探究。PPT的第六个部分向我们介绍的是核心归纳。