-

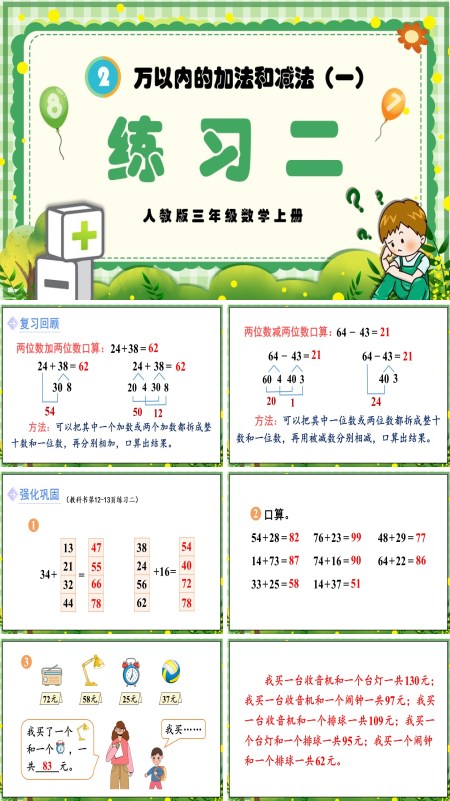

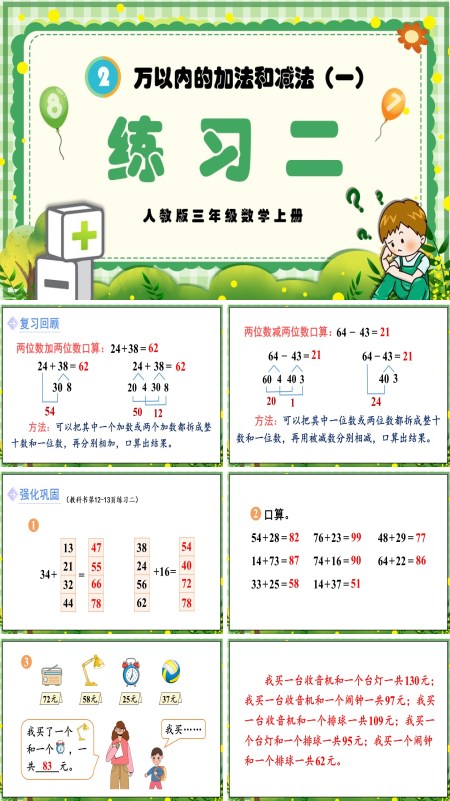

人教三年级数学上册万以内的加法和减法(一)练习二PPT课件

页数:17 | 大小:5M此PPT模板首先通过复习回顾的方式引导学生进行两位数加减法口算,并且重新引导学生复习了口算的方法。第二部分是强化巩固,主要展示了教科书中的练习题,包括简单计算题和应用题,提高学生的应用能力。第三部分是课堂小结部分,分别展示了口算两位数加两位数以及口算两位数减两位数的计算方法和规则。最后一部分是课后作业部分。

-

人教三年级数学上册万以内的加法和减法(二)练习九PPT课件

页数:37 | 大小:6M这份PPT由四个部分组成。第一部分内容是复习回顾,此模板首先介绍了“计算万以内的减法的注意事项”,其次是对“计算被减数中间有0的三位数减法的注意事项”进行介绍,最后是“三位数减三位数的验算方法”。第二部分内容是强化巩固,这一部分主要包括《算一算》、《解决问题》、《补充表格》、《连一连》、《填一填》。第三部分内容是课堂小结。第四部分内容是课后作业,包括课后习题和练习册习题。

-

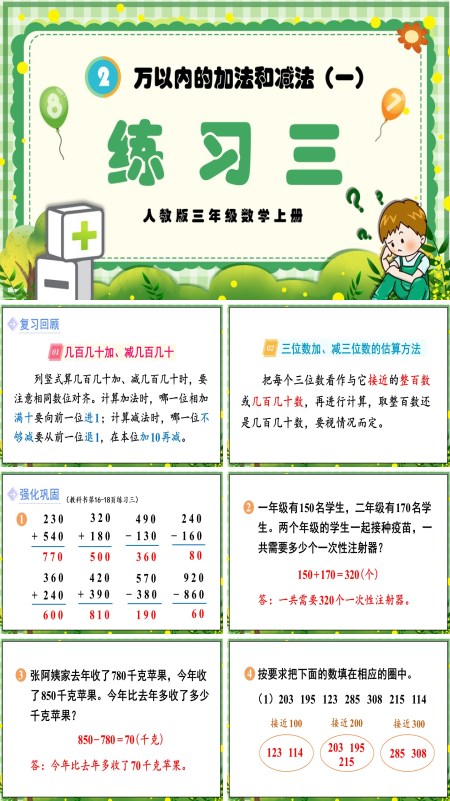

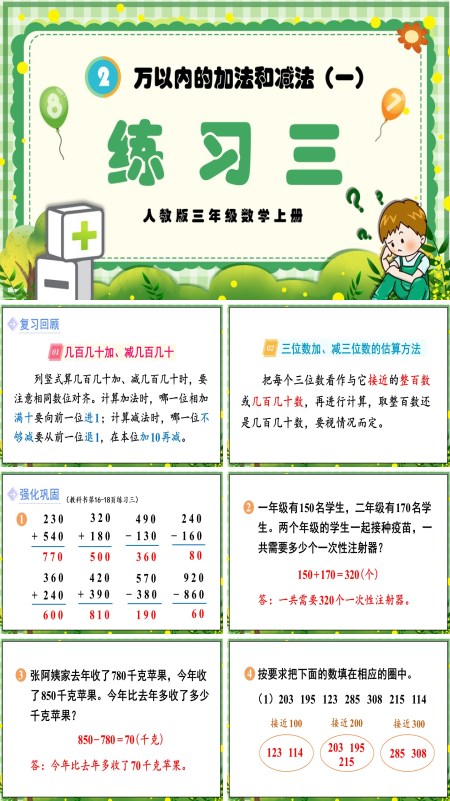

人教三年级数学上册万以内的加法和减法(一)练习三PPT课件

页数:24 | 大小:6M此PPT模板主要是对加法和减法的训练。第一部分是复习回顾部分,主要引导学生复习一些计算过程中的规则。第二部分是强化巩固,通过列竖式的方式引导学生计算不同难度的加减法,同时还有应用题的练习。第三部分是课堂小结,主要总结了在计算过程中的一些注意事项,以及用估算解决实际问题时的注意事项。第四部分是课后作业部分。

-

含讲稿

连接人类与地球探索野生动植物保护中的数字创新PPT课件含讲稿

页数:14 | 大小:15M这份演示文稿主要从三个部分对连接人类与地球进行详细展开。第一部分是2024年世界动物日,这一部分主要介绍了世界动物日的由来、设立世界动物日的意义、2024年世界动物日的主题等相关内容。第二部分是爱护每一只动物,这一部分主要介绍了保护动物的原因以及我们能为保护动物做什么。第三部分是我们共同承诺,这一部分主要借用世界动物日来倡导人们一起保护动物,包括爱护生态环境和留住他们的家园。

-

含教案

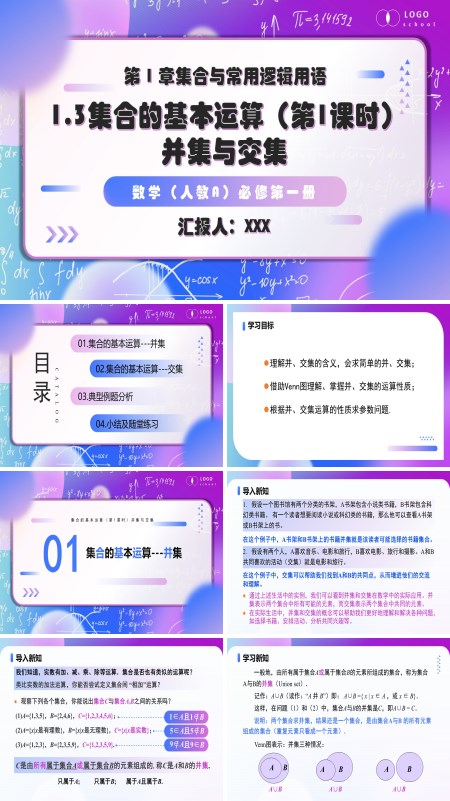

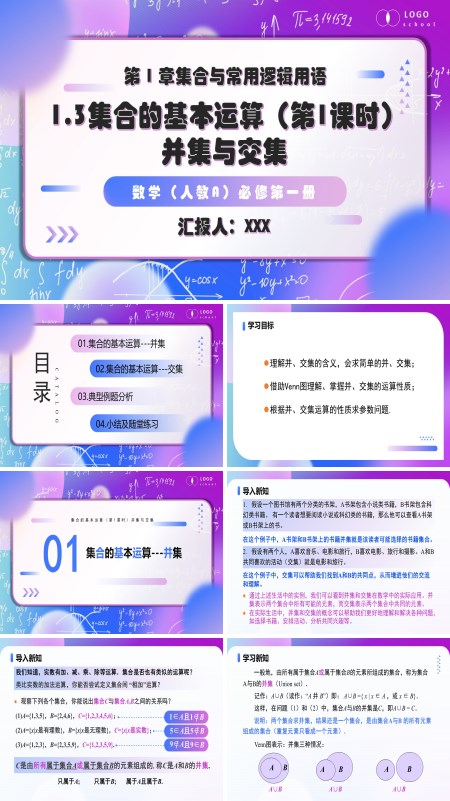

高一人教数学必修一1.3 集合的基本运算(第1课时)PPT课件含教案

页数:35 | 大小:3M该课件以幻灯片的形式介绍了集合的基本运算的内容,方便汇报人在使用PowerPoint时更好的介绍并集与交集的内容。PPT课件的第一部分主要介绍了并集的概念以及表达方式。第二部分主要介绍了交集的概念以及表现方式。第三部分主要呈现了一些例题并进行了详细的分析。第四部分主要对并集的概念、并集的性质、交集的概念、交集的性质等方面的内容进行了总结。

-

含教案

高二数学选择性必修第一册2.2.2 直线的两点式方程PPT课件含教案

页数:43 | 大小:7M本套PPT模板在内容上首先介绍了本节课的教学目标,包括掌握直线的两点式方程和截距式方程、会选择适当的方程形式求解直线方程等;接着带领学生回顾了确定直线位置的要素和点斜式直线方程公式、点斜式的特例等,并推导辨析了直线两点式方程和截距式方程;然后提供练习题帮助学生辨析三种方式的适用情形,并进行归纳总结;最后总结了课堂内容,提供难题帮助学生提升能力;

-

含教案

人教数学必修二10.2事件的相互独立性PPT课件含教案

页数:25 | 大小:17M这份PPT由五个部分组成。第一部分内容是内容和内容解析,此模板首先展示了本堂课的知识内容,其次是对内容的本质进行解析。第二部分内容是目标及其解析、学情分析和教学支持条件。第三部分内容是教学过程设计,这一部分一方面展示了本堂课的教学目标和重难点,另一方面是对本堂课的师生活动和设计意图进行介绍。第四部分内容是课堂检测与评价。第五部分内容是教学反思。

-

含教案

人教数学必修二9.2.4总体离散程度的估计PPT课件含教案

页数:15 | 大小:32M这份PPT由四个部分组成。第一部分内容是教学目标,学生一方面能够理解离散程度参数的统计意义,另一方面可以掌握用样本的离散程度参数估计总体的离散程度的方法。第二部分内容是教学重难点,这一部分主要包括方差和标准差的应用,并且理解复杂的数学符号。第三部分内容是教学设计过程,这一部分一方面展示了方差和标准差的概念,另一方面是对分层随机抽样样本方差的计算进行介绍。第四部分内容是课堂检测与评价。

-

含教案

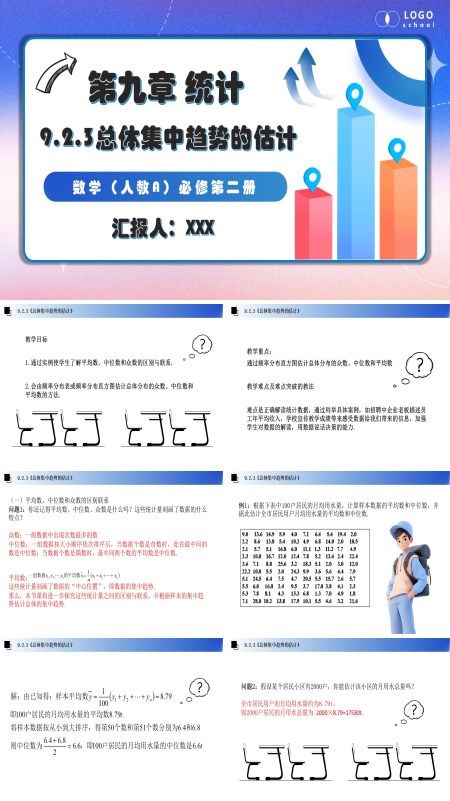

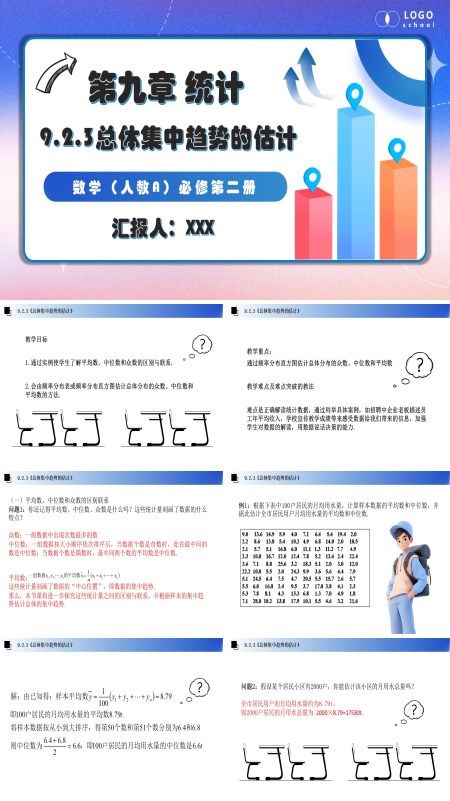

人教数学必修二9.2.3总体集中趋势的估计PPT课件含教案

页数:18 | 大小:32M这份PPT由五个部分组成。第一部分内容是教学目标,学生一方面能够了解平均数、中位数和众数的区别与联系,另一方面会运用频率分布表或分布直方图来估计三种数的方法。第二部分内容是教学重点和难点突破。第三部分内容是估算样本平均数、中位数以及众数的方法。第四部分内容是数字特征背后的信息。第五部分内容是课堂检测与评价。

-

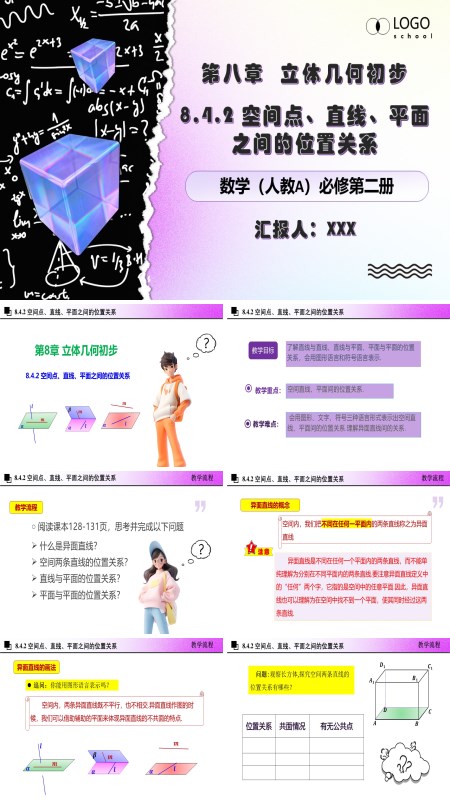

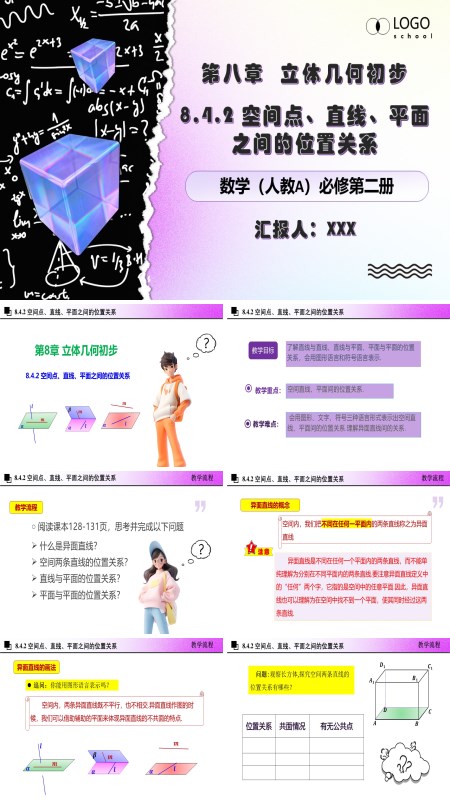

人教数学必修二8.4.2空间点、直线、平面之间的位置关系PPT课件

页数:22 | 大小:55M该课件以幻灯片的形式介绍了空间点、直线、平面之间的位置关系,方便我们在使用PowerPoint时更好的了解空间直线与平面间的位置关系。PPT课件主要介绍了该课时的教学内容,具体包括异面直线的概念、异面直线的画法、空间中两条直线的三种位置关系、直线与平面的位置关系、直线与平面位置关系的分类、平面与平面的位置关系、平面与平面位置的关系的分类、两个平面位置关系的画法、异面直线的判定方法、直线与平面的位置关系等内容。

-

含教案

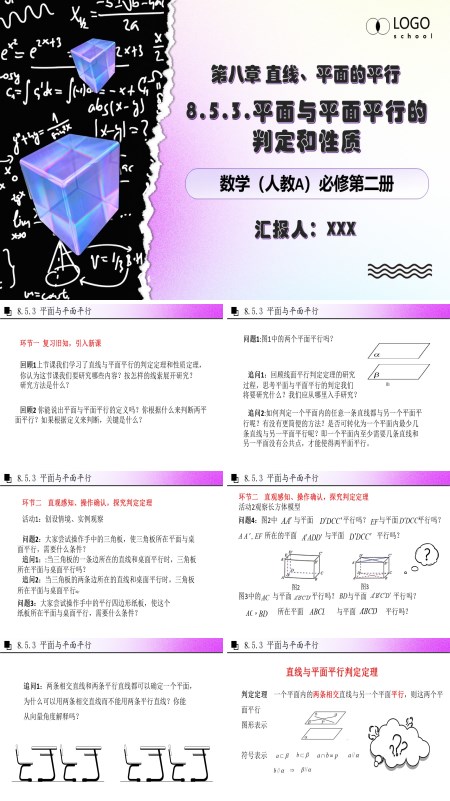

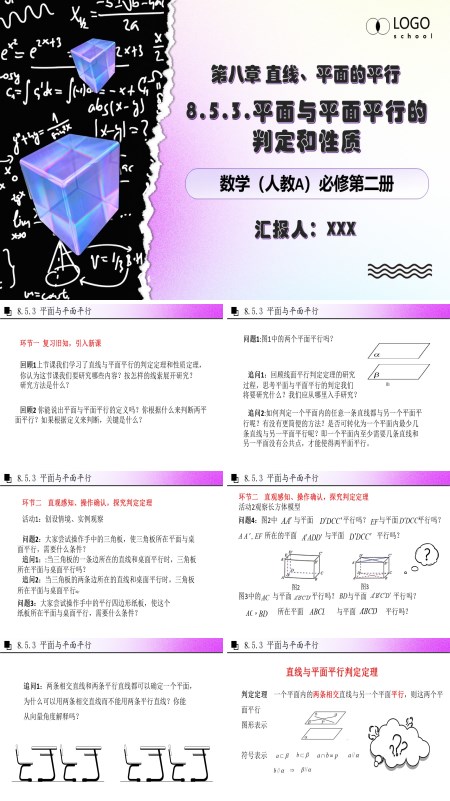

人教数学必修二8.5.3面面平行的判定和性质PPT课件含教案

页数:20 | 大小:54M该课件以幻灯片的形式介绍了平面与平面平行的判定和性质的内容,方便汇报人在使用PowerPoint时更好的介绍平面与平面平行的判定和性质的主要内容。PPT课件介绍了直线与平面平行的判定定理、探究线面平行的性质定理、面面平行性质定理等方面的内容。此外,PPT课件还呈现了一些练习题,帮助学生更好的了解平面与平面之间的关系。这套PPT课件的最大特色在于它提供了大量的练习题。

-

含教案

高二数学选择性必修第一册2.3.1两条直线的交点坐标PPT课件含教案

页数:44 | 大小:6M该课件以幻灯片的形式介绍了两条直线的交点坐标的内容,方便汇报人在使用PowerPoint更好的对新课进行导入。PPT课件详细的介绍了两条直线的交点坐标的概念和意义。同时,这套PPT课件还介绍了求两条直线的交点坐标的方法和注意事项。此外,这套PPT课件还呈现了课后作业的答案,并对其进行了简要的分析,方便同学更好的理解具体的计算步骤,在实际计算中掌握技能。

-

含教案

高二数学选择性必修第一册2.3.3点到直线的距离公式PPT课件含教案

页数:47 | 大小:7M该课件以幻灯片的形式介绍了点到直线的距离公式的内容,方便教师在使用PowerPoint时更好的介绍点到直线的距离公式。PPT课件的第一部分以学校要修花园对新课进行了导入。第二部分详细的介绍了点到直线的距离公式。第三部分主要介绍了该公式在实际运算中的注意事项。第四部分主要呈现了一些题目。第五部分对本节课的内容进行了总结。

-

含教案

高二数学选择性必修第一册2.4.1圆的标准方程PPT课件含教案

页数:50 | 大小:8M该课件以幻灯片的形式介绍了圆的标准方程的内容,方便汇报人在使用PowerPoint时更好的介绍根据不同的已知条件求圆的标准方程的方法。PPT课件的第一部分主要以月亮为例子对新课进行了导入。第二部分主要介绍了圆的标准方程的概念以及特征。第三部分主要介绍了点与圆的位置关系。第四部分主要呈现了一些综合性的练习题。第五部分对本节课的内容进行了总结。

-

含教案

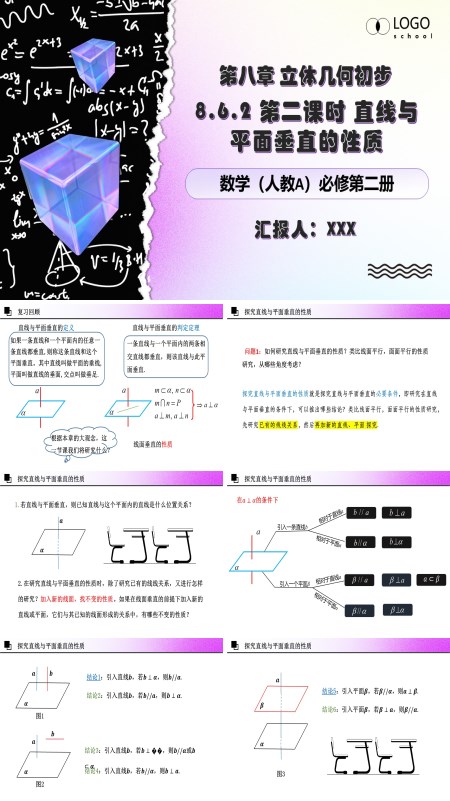

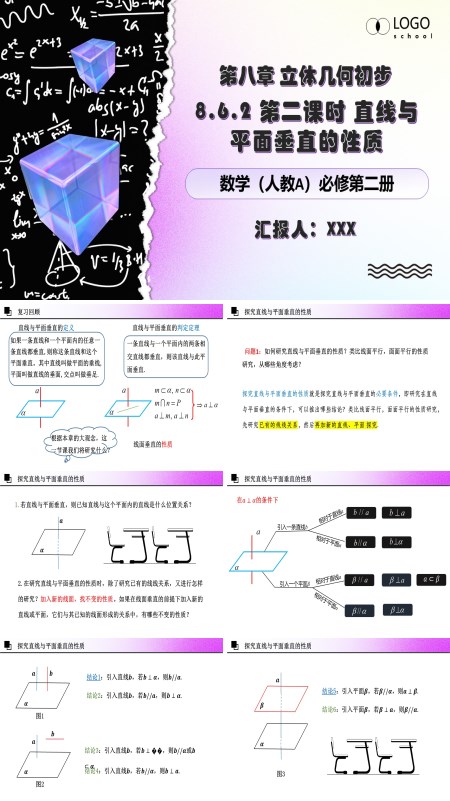

人教数学必修二8.6.2第二课时直线与平面垂直的性质PPT课件含教案

页数:21 | 大小:54M该课件以幻灯片的形式介绍了直线与平面垂直的性质的内容,方便在汇报人在使用PowerPoint时更好的介绍直线与平面垂直的定义及判定定理。PPT课件的第一部分是复习巩固。第二部分是探究直线与平面垂直的性质,这一部分主要呈现了几个问题,并得出了相应的结论。第三部分是探究、建构直线与平面垂直的定义,呈现了一些例题。第四部分是探究直线与平面垂直的性质,介绍了一些概念。第五部分是直线与平面垂直的性质定理的应用,介绍了该定理在生活中的实际应用。第六部分是归纳小结,对课堂内容进行了小结。第七部分是目标检测。

-

含教案

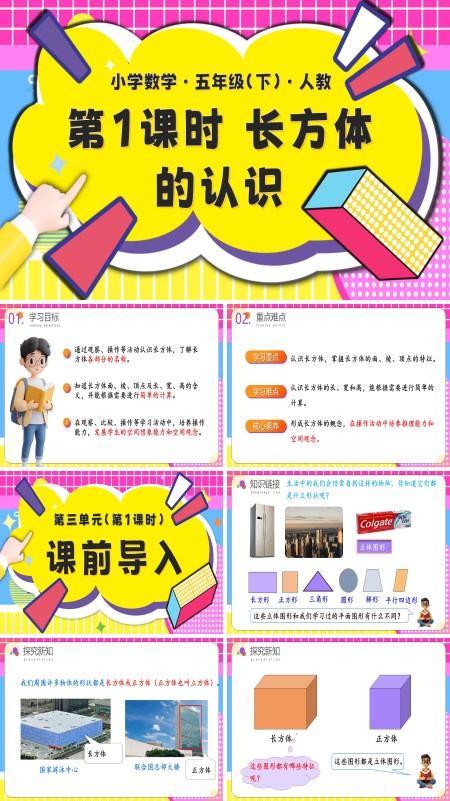

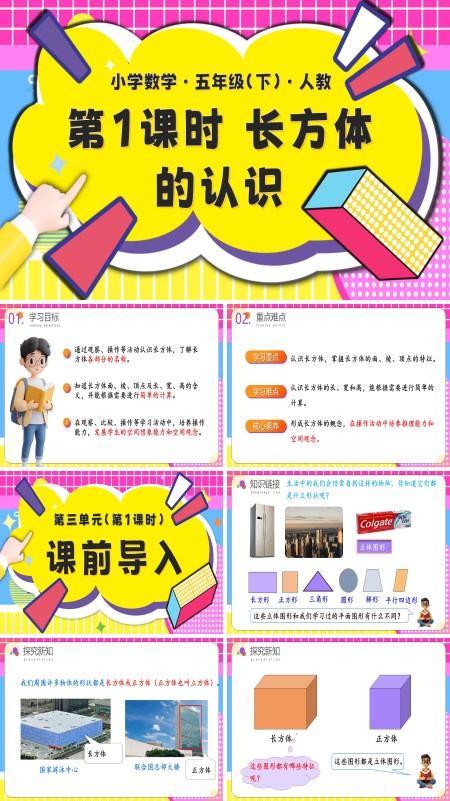

五年级数学下册第三单元第01课时长方体的认识PPT课件含教案

页数:38 | 大小:19M这是一套专为小学五年级数学下册第三单元第一课时“长方体的认识”设计的教学PPT课件动态模板,内容丰富且结构清晰,总页数为38页。本课件围绕长方体的特点展开教学,旨在帮助学生了解长方体的特征、掌握相关计算公式,并通过实际操作锻炼空间思维能力。长方体是生活中常见的几何图形,如箱子、纸巾盒、衣柜等。这些物品不仅在日常生活中随处可见,还蕴含着丰富的数学知识。本课件带领学生走进几何世界,深入了解立体图形的特征及相关计算。课件首先明确了本节课的教学目标。这些目标包括:让学生了解长方体的长、宽、高;掌握长方体相关计算的公式;通过观察和实际操作,锻炼学生的空间思维能力。通过这些目标的设定,课件为学生的学习提供了清晰的方向,同时也强调了数学知识与实际生活的紧密联系。在内容导入环节,课件通过展示生活中常见的立体图形,如纸巾盒、书柜等,引导学生思考立体图形与平面图形的区别。通过对比和讨论,学生可以初步了解立体图形的三维特性。接着,课件引导学生观察长方体,找出其六个面的特点:相对的面面积相等,且每个面都是长方形(特殊情况下有两个相对的面是正方形)。这一环节不仅培养了学生的观察能力,还帮助他们建立了对长方体的直观认识。为了进一步加深学生对长方体特征的理解,课件设计了一个动手操作的活动:尝试用铁丝制作一个长方体。通过实际操作,学生可以直观地了解长方体的棱、顶点、长、宽、高的定义。这一活动不仅激发了学生的学习兴趣,还帮助他们从二维图形向三维图形过渡,提升了空间思维能力。在教学过程中,课件详细介绍了长方体的棱长和计算公式。通过具体的例子和逐步讲解,学生可以轻松掌握如何计算长方体的棱长和。公式为:棱长和 = (长 + 宽 + 高) 4。这一公式不仅简单易记,还为学生解决实际问题提供了有力工具。最后,课件通过课后练习题巩固学生所学知识。这些练习题包括量取长方体的长、宽、高,并计算其棱长和。通过实际测量和计算,学生可以进一步加深对长方体特征的理解,并提升解决实际问题的能力。总之,这套PPT课件以其清晰的教学结构、实用的教学内容和生动的教学形式,为教师提供了高效的教学工具,同时也为学生创造了有趣、互动的学习环境。它不仅帮助学生牢固掌握了长方体的特征和相关计算公式,还通过实际操作锻炼了学生们的空间思维能力,是一套非常实用的教学资源。

-

含教案

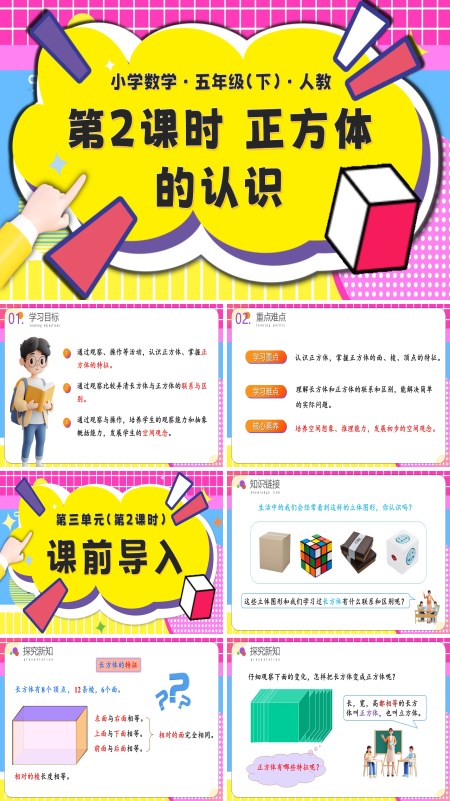

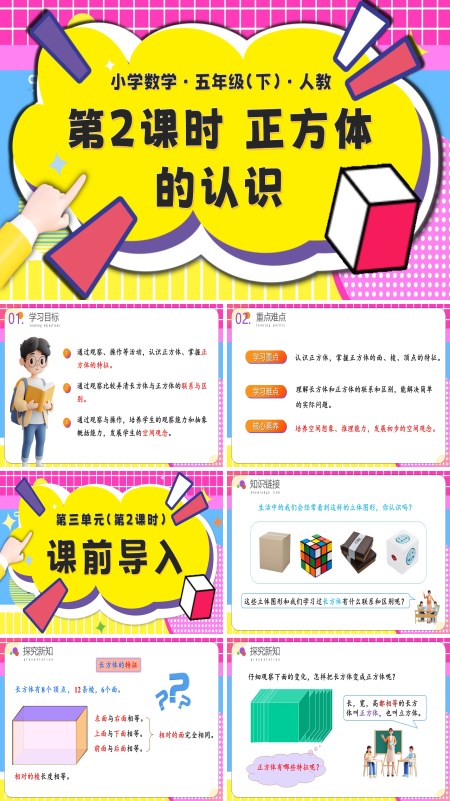

五年级数学下册第三单元第02课时正方体的认识PPT课件含教案

页数:31 | 大小:15M这是一套专为小学五年级数学下册第三单元第二课时“正方体的认识”设计的教学PPT课件动态模板,内容丰富且结构清晰,总页数为31页。本课件围绕正方体的特点、常见运用以及相关计算展开教学,旨在帮助学生深入理解正方体的特征,掌握其与长方体的区别,并通过实践操作提升空间思维能力。正方体是一种特殊的长方体,其所有棱长相等,没有长、宽、高之分。这一独特的特征使得正方体在生活中有着广泛的应用,例如在美观设计、手工制作以及测量等领域。正方体的等长特性不仅使其在数学中具有重要的地位,也因其简洁、对称的形状而备受青睐。课件首先明确了本节课的教学目标。这些目标包括:帮助学生区别长方体和正方体;提升学生对立体空间的观察和想象能力;掌握正方体的简单计算,如表面积和体积的计算方法。通过这些目标的设定,课件为学生的学习提供了清晰的方向,同时也强调了数学知识与实际生活的紧密联系。在内容导入环节,课件通过展示生活中常见的正方体物品,如魔方、骰子、纸盒等,引导学生进入正方体的世界。这些物品不仅贴近学生的生活,还能激发他们的学习兴趣。接着,课件引导学生对比正方体与长方体的相同点和不同点。相同点在于它们都是由六个面组成的立体图形,而不同点则在于正方体的每个面大小相等,所有棱长也相等。通过对比和总结,学生可以更清晰地理解正方体的独特特征。为了进一步加深学生对正方体特征的理解,课件详细介绍了正方体的各个组成部分,包括面、棱和顶点。正方体有6个面,每个面都是完全相同的正方形;有12条棱,每条棱的长度相等;有8个顶点,每个顶点连接三条棱。这些特征使得正方体在几何学中具有独特的地位。在教学过程中,课件还介绍了正方体的相关计算公式。例如,正方体的表面积公式为:表面积 = 6 棱长;体积公式为:体积 = 棱长。通过具体的例子和逐步讲解,学生可以轻松掌握这些计算方法,并学会如何将它们应用于实际问题中。最后,课件布置了课后作业,让学生尝试用棱长为1cm的小正方体搭建一个大正方体。这一实践活动不仅帮助学生深入理解正方体的特征,还锻炼了他们的动手能力和空间思维能力。通过实际操作,学生可以更好地理解正方体的结构和组成。总之,这套PPT课件以其清晰的教学结构、实用的教学内容和生动的教学形式,为教师提供了高效的教学工具,同时也为学生创造了有趣、互动的学习环境。它不仅帮助学生牢固掌握了正方体的特征和相关计算方法,还通过实践操作提升了学生们的空间思维能力,是一套非常实用的教学资源。

-

含教案

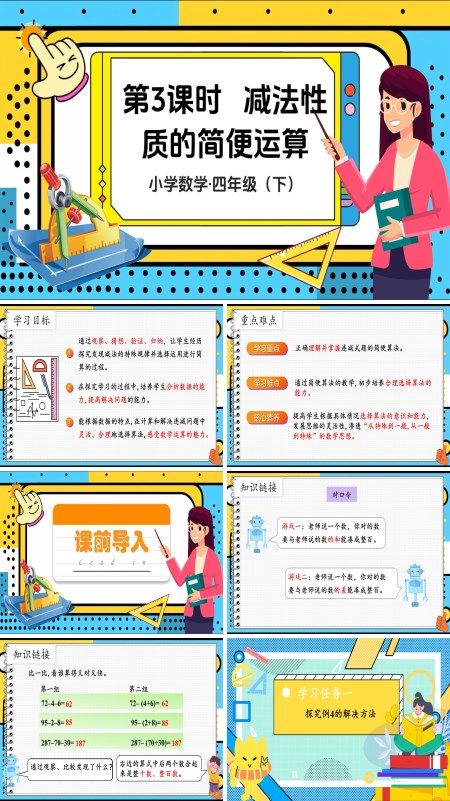

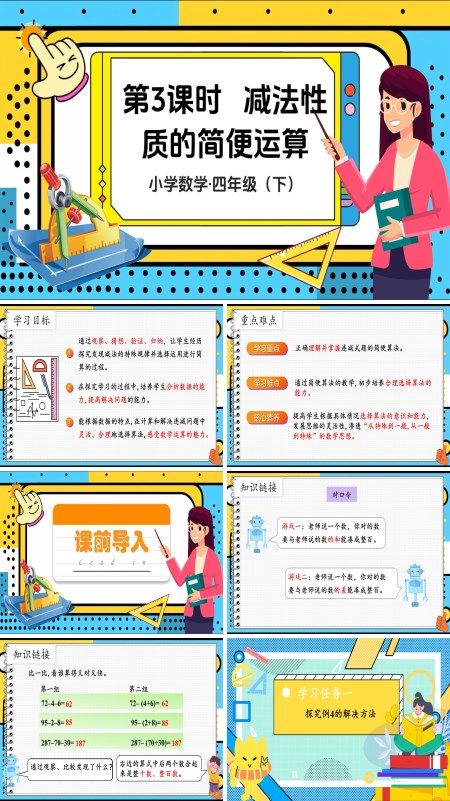

部编小学数学四年级下册减法性质的简便计算PPT课件含教案

页数:36 | 大小:9M这是一套专为小学数学四年级下册课文《减法性质的简便计算》设计的PPT课件动态模板,共包含35页。本课件内容丰富,涵盖了减法顺序对计算速率的影响、实际习题训练以及规律推导过程,旨在帮助学生掌握减法的简便计算方法。减法与加法互为逆运算,而加法的运算律在减法计算中同样有效。通过改变计算式中连减数字的顺序,不仅不会影响结果,还可以利用这一点改变符号,简化计算过程。本课件详细讲解了如何利用减法性质和加法运算律简化运算。在内容安排上,课件首先通过“对口令”游戏引入新课,活跃课堂氛围。在游戏中,学生将掌握100以内数字的加减法,为后续学习逆运算的相关理论打下坚实基础。接着,课件结合具体习题,分析不同解法的优缺点。通过实际计算,学生将发现使用运算律进行计算的列式结果更准确,过程更简便。为了进一步提升学生的计算能力,课件将数字范围扩大到三位数,通过更复杂的习题训练,帮助学生巩固所学知识。最后,课件总结了减法的运算律公式,帮助学生系统梳理本节课的重点内容。同时,布置了课后作业,让学生在课外进一步巩固所学知识,提升计算能力。通过这样的结构设计,本套PPT课件不仅帮助学生理解减法性质的简便计算方法,还通过实际习题训练和规律推导,培养了学生的数学思维能力和自主学习能力。同时,通过游戏引入和课后作业的巩固,学生能够在轻松愉快的氛围中掌握减法的简便计算技巧,为后续的数学学习奠定坚实基础。

-

含教案

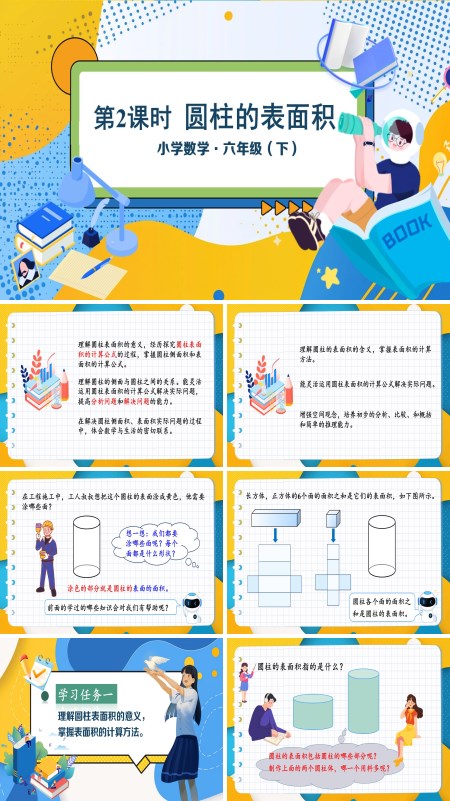

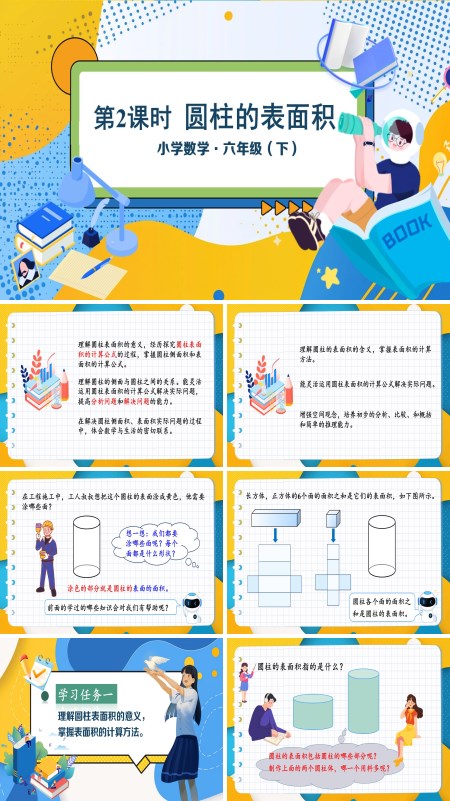

部编小学数学六年级下册圆柱的表面积PPT课件含教案

页数:46 | 大小:11M这是一套专为小学六年级下册数学“求圆柱的表面积”教学设计的PPT动态课件模板,内容丰富、结构完整,总页数为45页。本课件围绕圆柱的表面积展开,系统讲解了圆柱表面积公式、侧面积公式以及底面积公式,旨在帮助学生全面理解和掌握圆柱表面积的计算方法。课件的开篇通过一个生动的情境引入主题——圆柱表面的涂色问题。通过对比长方体和正方体的表面积计算方法,自然地引出了圆柱表面积的计算思路。这种从已知到未知的过渡方式,能够帮助学生更好地建立知识的联系,激发他们的学习兴趣。接下来,课件详细介绍了圆柱的基本构造,包括底面、侧面和高。通过直观的图形展示和清晰的讲解,学生可以清楚地了解圆柱的各个组成部分及其特征。在此基础上,课件逐步讲解了圆柱侧面积和底面积的计算方法。侧面积的计算通过将圆柱侧面展开为长方形来推导,而底面积则直接应用圆的面积公式。通过这种逐步推导的方式,学生能够更好地理解每个公式的来源和意义。课件特别强调了圆柱表面积的核心概念——圆柱的表面积是由侧面积与两个底面积之和组成的。这一概念是理解圆柱表面积计算的关键。通过具体的实例和图形展示,学生可以直观地看到圆柱表面积的构成部分,从而加深对这一概念的理解。在实际应用部分,课件通过一个具体的例子——求帽子的表面积,展示了如何运用圆柱表面积公式解决实际问题。通过这个例子,学生不仅能够直观地理解圆柱表面积的计算方法,还能注意到并非所有圆柱形物体都需要计算两个底面。例如,帽子的表面积计算中,只需要考虑一个底面和侧面的面积。这种对特殊情况的强调,能够帮助学生避免在实际应用中出现错误。最后,课件通过一系列精心设计的练习题,帮助学生巩固所学知识。这些练习题涵盖了不同类型的圆柱表面积计算问题,包括简单的公式应用、实际生活中的应用题,以及一些变式问题。通过多样化的练习,学生能够进一步加深对圆柱表面积计算的理解,提升他们的计算能力和应用能力。总之,这套PPT课件通过清晰的结构设计、直观的图形展示和丰富的练习,帮助学生系统地学习了圆柱表面积的计算方法。通过本课的学习,学生不仅能够掌握圆柱表面积的计算公式,还能灵活运用这些公式解决实际问题,为后续的数学学习奠定坚实的基础。

-

含教案

例5部编小学数学六年级下册圆柱的体积PPT课件含教案

页数:46 | 大小:14M这是一套专为小学六年级下册数学“圆柱的体积”课程设计的PPT动态课件模板,内容丰富且结构严谨,总页数为45页。本课件的核心目标是帮助学生掌握圆柱体积的计算方法,同时培养他们的空间想象能力和逻辑推理能力。通过生动的演示和系统的讲解,学生能够深入理解圆柱体积的计算公式及其在不同条件下的应用。课件的导入部分通过复习长方体的体积公式,巧妙地引发学生对圆柱体积计算方法的思考。这种从已知到未知的过渡方式,能够帮助学生自然地建立起知识的联系,为后续的学习奠定基础。通过提问和引导,学生开始思考如何计算圆柱的体积,从而顺利引入本课的主题。在核心内容部分,课件详细阐述了如何利用转化思想推导圆柱体积的计算公式。通过动态演示,将圆柱沿底面分成多个相等的扇形,然后将这些扇形切开并重新组合成一个近似的长方体。这一过程直观地展示了圆柱体积与长方体体积之间的关系。通过对比和推理,学生可以清晰地看到,圆柱的体积等于底面积乘以高,即 **V = πrh**。这种转化思想不仅帮助学生理解了公式的来源,还培养了他们的空间想象能力。为了帮助学生更好地掌握圆柱体积的计算方法,课件还提供了不同条件下的计算公式及其应用。例如,当已知圆柱的底面直径和高时,如何计算体积;当已知圆柱的底面周长和高时,如何推导出体积公式等。通过这些具体的例子,学生能够直观地理解圆柱体积计算过程中的变化和应用。在实际应用部分,课件通过一系列与生活实际相关的问题,引导学生运用转化思想解决实际问题。例如,计算圆柱形水桶的容积、圆柱形柱子的体积等。通过这些实例,学生不仅能够巩固所学知识,还能加深对圆柱体积计算公式的理解,提升解决实际问题的能力。最后,课件设计了多种形式的练习题,包括基础计算题、变式题和实际应用题。这些练习题旨在帮助学生巩固所学知识,进一步提高他们的计算能力和逻辑推理能力。通过多样化的练习,学生能够在不同情境中灵活运用圆柱体积的计算公式,从而真正掌握这一知识点。通过本课的学习,学生不仅能够熟练掌握圆柱体积的计算方法,还能在学习过程中培养空间想象能力和逻辑推理能力。这种能力的提升将为学生后续学习更复杂的几何知识奠定坚实的基础,同时也能够帮助他们在生活中更好地应用数学知识解决实际问题。