-

含教案

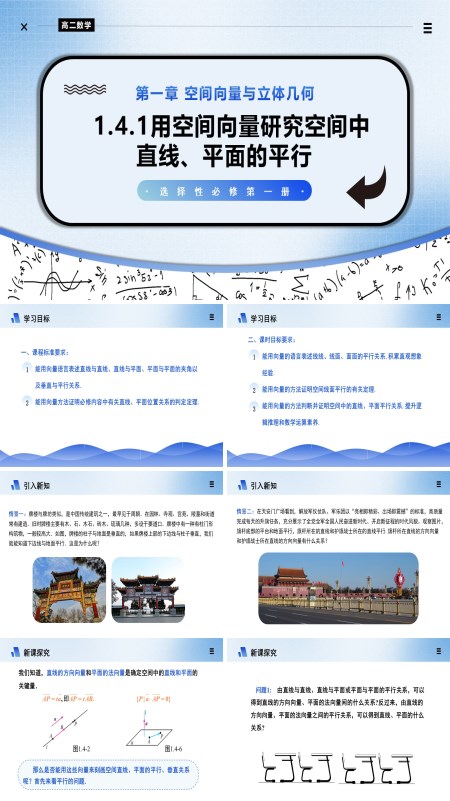

高二数学选择性必修第一册1.4.1用空间向量研究空间中直线、平面的平行(第2课时)PPT课件含教案

页数:53 | 大小:20M这份PowerPoint由四个部分构成。第一部分内容是学习目标,学生一方面可以用语言表述向量之间的关系,另一方面可以用向量的方法来判断并证明相关题型。第二部分内容是引入新知,这一部分主要呈现了两种真实情景来引发学生思考。第三部分内容是新课探究,这一部分主要包括平行的问题、直线和平面之间的关系,同时总结新知。第四部分内容是应用新知,主要展示了不同题型的做题规律。

-

含教案

高二数学选择性必修第一册1.4.2用空间向量研究距离问题(第1课时)PPT课件含教案

页数:71 | 大小:11M本套PPT模板在内容上首先介绍了本节课的教学目标,包括掌握利用空间向量求各种距离的方法、理解空间向量在研究距离问题中的作用等;接着导入新课,通过探究题激发学生学生的学习兴趣,研究用向量如何求解直线外一点到直线的距离;然后总结点到直线距离的公式,并将推导过程类比推理到点到平面的计算公式,比较了二者的区别;最后带领学生完成课堂练习题,应用新知识;

-

含教案

高二数学选择性必修第一册1.4.1空间中点、直线和平面的向量表示(第1课时)PPT课件含教案

页数:42 | 大小:19M这份PowerPoint由五个部分构成。第一部分内容是学习目标,主要包括课程标准和课时目标要求。第二部分内容是引入新知和新课探究,这一部分首先展现了与本堂课内容有关的问题,引导学生思考,其次是新知识的总结,最后对特例情况进行简要说明。第三部分内容是应用新知,这一部分主要包括巩固练习和变式练习,同时呈现了做题的方法规律。第四部分内容是课堂小结。第五部分内容是作业布置和答案。

-

含教案

高二数学选择性必修第一册1.4.1用空间向量研究空间中直线、平面的垂直(第3课时)PPT课件含教案

页数:61 | 大小:20M这份PPT由五个部分组成。第一部分内容是引入新知,该部分进行了新旧知识的联系。第二部分内容是新课探究,首先提出相关问题让学生思考,其次对相应问题进行解释,最后对新知进行总结。第三部分内容是应用新知,这一部分一方面展示了巩固练习题和变式训练题,另一方面是对做题方法和反思感悟进行介绍。第四部分内容是能力提升,包括不同的题型以及题目解析。第五部分内容是课堂小结和作业布置。

-

含教案

高二数学选择性必修第一册1.1.1空间向量及其线性运算PPT课件含教案

页数:35 | 大小:18M这份PowerPoint由六个部分构成。第一部分内容是学习目标,学生首先能够学习空间向量的相关概念,其次可以掌握空间向量的线性运算法则,最后能够归纳出共线向量定理与共面向量定理。第二部分内容是导入新知,这一部分首先介绍了飞行员在滑翔过程中的不同力,从而引导学生思考。第三部分内容是新课探究,这一部分主要包括平面向量和空间向量的概念、表示法、运算法则。第四部分内容是学习新知,包括平面、空间以及三个不共线的空间向量共线的充要条件。第五部分内容是应用新知识和能力提升。第六部分内容是课堂小结和作业布置的。

-

含教案

高二数学选择性必修第一册1.3空间向量及其运算的坐标表示PPT课件含教案

页数:58 | 大小:20M这份PPT由五个部分组成。第一部分内容是学习目标,学生首先能够了解空间向量基本定理及其意义,其次可以掌握空间向量的线性运算及其坐标表示,最后能够掌握空间向量的数量积及其坐标表示。第二部分内容是引入新知和新课探究,这一部分主要包括平面向量和空间向量坐标运算的表格。第三部分内容是应用新知,这一部分一方面呈现了与本堂课知识内容有关的题目,另一方面是对做题的反思感悟进行介绍。第四部分内容是课堂小结和作业布置。

-

含教案

高二语文统编选择性必修下册《项脊轩志》PPT课件含教案

页数:45 | 大小:16M这是一套专为高二语文统编选择性必修下册《项脊轩志》设计的演示文稿,共包含45张幻灯片。通过本节课的学习,学生不仅能够在文言知识方面有所积累,还能深入理解文章内容,掌握疏通文意的方法,进而准确翻译全文。此外,通过引导学生分析作者的情感表达,尤其是对日常生活琐事和细节描写的剖析,学生能够深刻体会到文章“平淡见真情”的艺术特色,进一步感悟作者对人生、亲情和家族变迁的深刻思考。演示文稿分为四个部分。第一部分聚焦于疏通字词和理解文意。该部分首先对“项脊轩”这一核心概念进行详细阐述,帮助学生理解其在文章中的象征意义;接着介绍文章的写作目的,引导学生从宏观角度把握作者的创作意图。第二部分是解析内容和体会情感。这一部分首先梳理课文中的具体细节,通过对日常琐事和细微之处的描写进行分析,让学生感受到作者对家庭、亲情的细腻情感;其次深入分析作者的情思,探讨其在字里行间流露出的对家族兴衰的感慨和对亲人的怀念;最后对课文的语言特点进行简要说明,帮助学生理解文章质朴自然、情真意切的语言风格。第三部分是比较分析和群文阅读。这一部分主要通过对比《陈情表》和《项脊轩志》,引导学生分析两篇文章在文体特征、情感表达和写作技巧等方面的异同。通过这种横向对比,学生能够更清晰地认识到《项脊轩志》的独特艺术价值,同时也能拓宽文学鉴赏的视野,提升对古代散文的理解能力。第四部分是课堂总结。这一部分对本节课的重点内容进行回顾,帮助学生巩固所学知识,梳理学习思路,同时鼓励学生在课后进一步思考和探讨,将课堂学习延伸到课外。通过这套演示文稿的学习,学生不仅能深入理解《项脊轩志》的文言知识和情感内涵,还能在比较分析中提升文学鉴赏能力,感悟作者对人生和亲情的深刻思考,从而在语文学习中获得情感共鸣和思想启迪。

-

含教案

高二语文统编选择性必修下册《氓》PPT课件含教案

页数:52 | 大小:11M这是一套针对《氓》的高二语文统编选择性必修下册教学演示文稿,共包含52张幻灯片。本节课的教学设计注重激发学生的兴趣和引导他们深入理解诗歌的内涵。教师首先通过展示古代婚恋相关的影视片段,引发学生对古代婚姻观念和情感表达的思考,并鼓励学生分享自己的想法。这种生动的导入方式不仅能够吸引学生的注意力,还能为后续的学习奠定情感基础。接着,教师通过讲解《氓》的作者及相关背景信息,帮助学生理解诗歌创作的时代背景和文化价值。这一环节旨在让学生从宏观层面把握诗歌的创作动机和历史意义,为深入分析诗歌内容做好铺垫。在教学过程中,教师要求学生通过初读和精读课文内容,逐步把握诗歌的整体结构,并掌握《诗经》中常用的“赋、比、兴”手法。通过这样的学习过程,学生不仅能够感受到诗歌的语言魅力,还能理解其深刻的情感内涵。这份PPT由四个部分组成。第一部分是“梳理字词,理解内容”,主要对诗歌中的重点字词进行详细讲解,帮助学生扫清阅读障碍,准确理解诗歌的字面意思。第二部分是“了解‘诗经六义’”,首先介绍“风、雅、颂、赋、比、兴”的概念,然后结合课文内容讲解重点字词的意思,并对课文知识点进行简要说明。这一部分旨在帮助学生理解《诗经》的艺术特色和表现手法。第三部分是“梳理故事内容”,重点分析“赋”的运用,通过梳理诗歌中的叙事线索,让学生清晰地理解故事的发展脉络。第四部分是“探究文章主旨”,包括探究婚变的迹象和原因,以及作品的现实意义。这一部分通过引导学生深入思考,帮助他们理解诗歌所反映的社会现实和人性特点。通过这样的教学设计,学生不仅能够掌握《氓》的基本内容和艺术手法,还能在情感、价值观等方面获得启发,进一步提升对古代文学作品的理解和鉴赏能力。

-

含教案

高二语文选择性必修下册《阿Q正传》PPT课件含教案

页数:43 | 大小:12M本套演示文稿围绕高二语文选择性必修下册的《阿Q正传》展开,包含43张幻灯片,旨在通过系统化的教学设计,帮助学生深入理解这部经典小说,提升他们的自主学习能力和批判性思维能力。通过本节课的学习,学生不仅能够自主梳理故事情节,准确把握故事中人物形象和性格特点,还能通过对文本的研读,深入探究小说的主题思想,从而进一步理解文学作品的深刻内涵。PPT分为四个部分。第一部分是教学目标,该模板清晰地展示了三大学习目标。首先,引导学生自主梳理故事情节,帮助他们理清小说的结构和脉络。其次,通过分析人物形象和性格特点,让学生深入理解阿Q这一典型人物的复杂性和代表性。最后,通过对小说主题思想的探究,培养学生对文学作品的深度理解和批判性思维能力,引导他们思考作品所反映的社会现实和人性弱点。第二部分是教学重难点。这一部分首先明确本堂课的教学重点,即对阿Q人物形象的分析和对小说主题思想的探讨。通过对阿Q的“精神胜利法”等特征的剖析,帮助学生理解这一形象的深刻社会意义。其次,指出教学难点在于引导学生如何从阿Q的形象中提炼出对人性和社会的批判性思考,以及如何将这种思考延伸到现代社会。最后,对教学注意事项进行简要说明,提醒教师在教学过程中注意引导学生结合时代背景理解作品,避免对人物形象的片面解读。第三部分是教学过程。这一部分是整个演示文稿的核心,主要包括课堂导入和7个学习任务。课堂导入环节通过展示与小说相关的图片、视频片段或背景故事,激发学生的兴趣,为深入学习做好铺垫。接下来的7个学习任务层层递进,从故事情节梳理到人物形象分析,再到主题思想探讨,引导学生逐步深入文本。任务设计注重自主学习与合作探究相结合,鼓励学生发表自己的见解,培养他们的独立思考能力和团队协作能力。第四部分是课后作业,包括基础性作业和拓展性作业。基础性作业旨在巩固课堂所学,帮助学生进一步梳理故事情节和人物形象。拓展性作业则更具挑战性,例如要求学生撰写一篇关于阿Q形象的深度分析文章,或者结合现代社会现象,探讨“精神胜利法”的现实意义,从而进一步提升学生的批判性思维能力和文学素养。通过本套演示文稿的教学设计,学生不仅能够深入理解《阿Q正传》这部经典小说,还能在自主学习和批判性思维能力上得到显著提升。这种教学方式不仅有助于学生更好地理解文学作品,还能培养他们对社会现实的敏锐洞察力和独立思考能力,为他们的综合素质发展奠定坚实基础。

-

含教案

高二语文选择性必修下册《石钟山记》PPT课件含教案

页数:35 | 大小:30M这是一套专为高二语文选择性必修下册《石钟山记》设计的PPT课件,共包含35张幻灯片。本节课的设置旨在通过深入学习《石钟山记》,引导学生体会苏轼“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”的观点,培养学生严谨的治学态度和勇于探索的精神,并将其运用到学习和生活中。同时,通过感受文中所蕴含的自然之美与人文精神,激发学生对古文学和传统文化的热爱。该PPT课件从五个核心部分展开教学内容。第一部分为“溯源”,主要讲述苏轼与石钟山的渊源。通过介绍苏轼的生平经历、创作背景以及石钟山的历史文化背景,帮助学生理解苏轼为何会对石钟山的命名产生质疑,并由此展开实地考察。这一部分为学生提供了丰富的背景知识,为深入理解课文奠定了基础。第二部分为“细读”,通过分段研读课文,结合书本中的注释,引导学生逐字逐句地翻译课文内容。这一部分注重培养学生的文言文阅读能力,帮助他们理解文中的重点字词、句式结构,以及作者的行文思路。通过细致的翻译练习,学生能够更好地把握文章的主旨和细节。第三部分为“文本研读”,这一部分以问题为导向,引导学生带着问题深入课文,探索作者的写作意图和思想观点。通过对课文内容的逐层剖析,学生能够理解苏轼在《石钟山记》中所表达的“实践出真知”的理念,以及对前人主观臆断的批判。这一部分不仅提升了学生的分析能力,还培养了他们的批判性思维。第四部分为“赏析手法”,主要对课文中的具体例句进行赏析。通过对文中精彩语句的分析,引导学生体会苏轼的语言风格和写作技巧,如比喻、拟人、排比等修辞手法的运用,以及如何通过生动的描写和严谨的论证来增强文章的说服力。这一部分不仅帮助学生提升文学鉴赏能力,还为他们的写作提供了借鉴。第五部分为“课后作业”,通过布置与课文内容相关的作业,巩固学生在课堂上学到的知识。作业内容包括文言文翻译、写作练习、问题探究等,旨在帮助学生进一步深化对课文的理解,并将所学知识运用到实际学习中。通过这样一套系统、全面的PPT课件,学生不仅能够深入理解《石钟山记》这篇经典古文,还能在学习过程中培养严谨的治学态度和勇于探索的精神,同时提升文学素养和写作能力,激发对古文学和传统文化的热爱。

-

含教案

高二语文选择性必修下册《蜀道难》PPT课件含教案

页数:32 | 大小:20M本套演示文稿围绕《蜀道难》的教学展开,包含 32 张幻灯片,旨在通过精心设计的教学环节,引导学生深入探究古典诗歌的魅力,提升他们的语文素养。文稿分为四大板块。第一部分聚焦于教学目标,清晰呈现四大目标,为学生指明学习方向。第二部分围绕教学重点展开,一方面致力于提升学生的审美鉴赏能力,让他们在品味《蜀道难》雄奇壮美的意境、奇特的想象与夸张手法中,感受古典诗歌的独特魅力;另一方面,引导学生深入挖掘作品背后蕴含的丰富文化内涵,如对古代交通险阻的描绘所反映的历史背景、地域文化等,拓宽学生对文化的认知视野。第三部分是教学过程的核心,以课堂导入开启学习之旅,激发学生兴趣,随后通过四个学习任务层层推进。这些任务设计注重引导学生自主学习与合作探究相结合,鼓励他们大胆表达观点感受,从不同角度深入剖析《蜀道难》,如探究诗歌的结构脉络、语言风格、情感主旨等,让学生在主动探索中加深对诗歌的理解与感悟,提升综合语文能力。第四部分为课后作业,分为基础作业与拓展作业。作业基础旨在巩固课堂所学,帮助学生夯实知识基础;拓展作业则进一步延伸学习内容,鼓励学生通过查阅资料、撰写感悟等方式,深化对《蜀道难》及相关文化知识的探究,培养学生的自主学习能力和创新思维,使学习从课堂延伸到课外,全面提升学生对古典诗歌的鉴赏水平。

-

含教案

高二语文选择性必修下册《边城》PPT课件含教案

页数:39 | 大小:24M本套PPT围绕高二语文选择性必修下册的《边城》展开,共39页,旨在通过多样化的教学活动,引导学生深入理解这部经典小说,培养学生的文学鉴赏能力和思辨能力,同时让他们感受作品中所蕴含的深刻人文内涵。在课堂教学中,通过诵读、精读和小组合作探究等多种形式,学生能够从不同角度深入文本。诵读帮助学生感受作品的语言魅力,精读则引导学生关注细节,而小组合作探究则激发学生的思维碰撞,让他们在讨论中深化对作品的理解。通过结合时代背景,学生能够更好地理解《边城》的写作方法,把握小说的主题思想,体会作者沈从文对人性、社会和自然的深刻思考以及他的人生追求。同时,通过对文本的研读,学生能够领略湘西世界的淳朴民风,品味小说中如诗如画的自然与人文景观,感受作品所营造的宁静而深邃的艺术氛围。PPT分为四个部分。第一部分是教学目标,该模板首先引导学生了解课文的创作背景,包括沈从文的生平经历、创作动机以及作品所处的历史文化环境。其次,通过文本的感悟,帮助学生初步领略《边城》的艺术魅力,理解作品所传达的情感与价值观。最后,深入分析小说中主要人物翠翠的纯真与孤独,引导学生从人物形象的角度理解作品的深刻内涵。第二部分是教学重难点。这一部分聚焦于作品所蕴含的深刻内涵,包括对人性、社会、自然的思考,以及作品所传达的对理想世界的追求与现实的无奈。同时,探讨作品的描绘方法,如沈从文独特的叙事风格、对自然环境的细腻描写以及对人物心理的深刻刻画,帮助学生理解这些手法如何共同构建了《边城》独特的艺术世界。第三部分是教学过程。这一部分首先呈现了课堂导入环节,通过引入与湘西相关的图片、音乐或背景故事,激发学生的兴趣,为进入文本学习做好铺垫。接着,对本课的学习任务进行介绍,明确学生在课堂上需要完成的阅读、分析和讨论任务,引导学生有目的地参与课堂活动,确保教学目标的实现。第四部分是课后作业。作业设计旨在巩固课堂所学,同时拓展学生的思维。基础作业可以包括对文本内容的进一步梳理、对人物形象的深入分析等;拓展作业则可以引导学生查阅相关资料,撰写对《边城》主题或人物的感悟,或者对比其他文学作品,进一步提升学生的文学鉴赏能力和思辨能力。通过本套PPT的教学设计,学生不仅能够深入理解《边城》这部经典小说,还能在文学鉴赏、思辨能力和情感体验等方面得到全面提升,为他们的语文学习和人文素养发展奠定坚实基础。

-

含教案

高二语文选择性必修下册《蜀相》PPT课件含教案

页数:27 | 大小:17M这是一套专为高二语文选择性必修下册《蜀相》设计的PPT,共包含27页。本节课的教学设计注重通过多种教学方法引导学生深入学习诗歌。首先,通过反复朗读诗歌,学生不仅能掌握诗歌中的重点字词含义及基本内容,还能学习诗歌中所采用的艺术手法,如情景交融、用典抒情等,从而有效提高对诗歌的鉴赏能力。此外,通过自主探究和小组合作等多种学习方式,学生能够深入理解诗歌所蕴含的复杂情感,例如杜甫对诸葛亮的敬仰与惋惜,以及对自身命运的感慨,进而提升分析问题的能力。这份PPT由四个部分组成。第一部分是教学目标。此模板明确指出,学生首先能够理解杜甫对诸葛亮的深厚敬仰之情,其次可以掌握经典意象(如“锦官城”“三顾频烦”“出师表”等)的象征意义,最后通过学习激发学生对传统文化的兴趣,培养他们传承和弘扬传统文化的意识。第二部分是教学重难点。这部分详细列出了本节课的重点内容,如诗歌情感的理解和艺术手法的分析,以及难点内容,如如何通过意象理解诗人复杂的情感,为教师的教学和学生的学习提供了明确的方向。第三部分是教学过程。这一部分首先展示了“剧本杀”课堂导入活动,通过这种新颖的形式激发学生的学习兴趣,让学生在角色扮演中初步感受诗歌的背景和情感。随后,PPT呈现了五个学习任务,包括对诗歌内容的解读、意象分析、情感探究等,每个任务都设计了具体的活动和问题,引导学生逐步深入学习诗歌。第四部分是课后作业。作业分为基础性作业和创造性作业。基础性作业旨在巩固学生对诗歌内容和艺术手法的理解,如背诵诗歌、解释重点字词等;创造性作业则鼓励学生进行拓展性学习,如撰写一篇关于杜甫或诸葛亮的小论文,或者创作一首表达自己情感的诗歌,进一步提升学生的思维能力和创造力。通过这样的教学设计,学生不仅能够深入理解《蜀相》这首诗歌,还能在学习过程中提升语文素养,培养对传统文化的热爱。

-

含教案

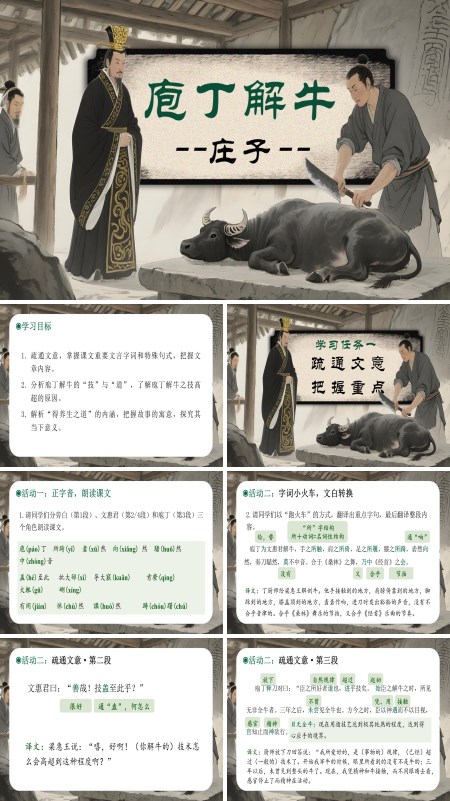

高一语文选择性必修下册《庖丁解牛》PPT课件含教案

页数:22 | 大小:6M这是一套针对高一语文选择性必修下册《庖丁解牛》的教学演示文稿,共包含22页。在本堂课中,教师巧妙运用问题引导法和情境教学法等多种教学策略,组织学生开展小组合作探究活动。通过深入探讨文章所蕴含的深刻哲理,学生不仅能够提升自身的思辨能力,还能在合作中培养团队协作精神。同时,教师通过引导学生梳理文章结构,帮助他们清晰地把握庖丁解牛的三个阶段及其特点,并深刻体会庖丁对技艺的不懈追求。这样的教学设计旨在启发学生树立正确的学习态度和生活观念,将文中所蕴含的智慧应用到实际生活中。这份PPT由四个部分组成。第一部分是“疏通文意,把握重点”,此模板首先展示了课文中的重点字词,帮助学生扫清阅读障碍;其次呈现了课文的译文,使学生能够准确理解文本内容;最后对实词进行详细释义,进一步巩固学生的文言文基础知识。第二部分是“深入文本,探究原因”,主要介绍课文所运用的表现手法及其作用。通过对文本的深入分析,学生能够理解作者如何通过生动的描写和精妙的比喻,揭示出深刻的道理,从而提升对文言文的理解和鉴赏能力。第三部分是“探养生之道,明庄子之道”,一方面展示了庖丁解牛的高超技艺和其中蕴含的智慧,另一方面对庄子所倡导的养生之道进行了深入介绍。通过对比和分析,学生能够理解庖丁解牛与养生之道之间的内在联系,进而领悟庄子哲学思想的精髓。第四部分是“作业布置”,通过设计有针对性的课后作业,教师引导学生在课后进一步巩固所学知识,并鼓励他们将课堂上学到的道理应用到实际生活中,真正做到学以致用。通过这样的教学设计,学生不仅能够深入理解《庖丁解牛》这篇经典文言文的内涵,还能在思辨能力和生活智慧方面获得显著提升。

-

含教案

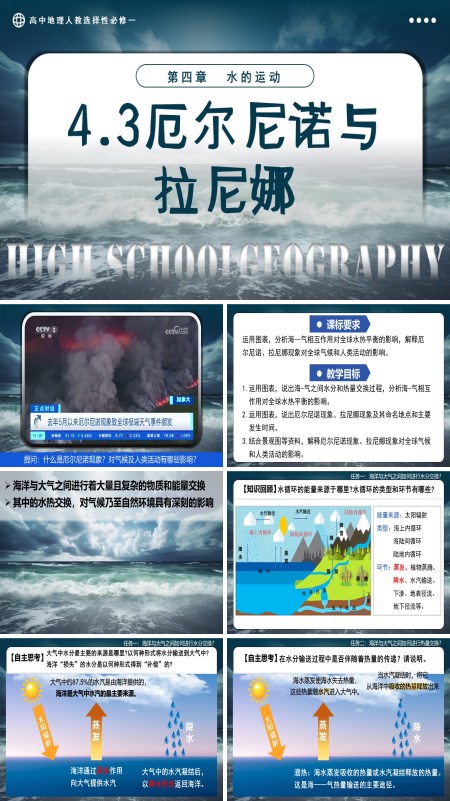

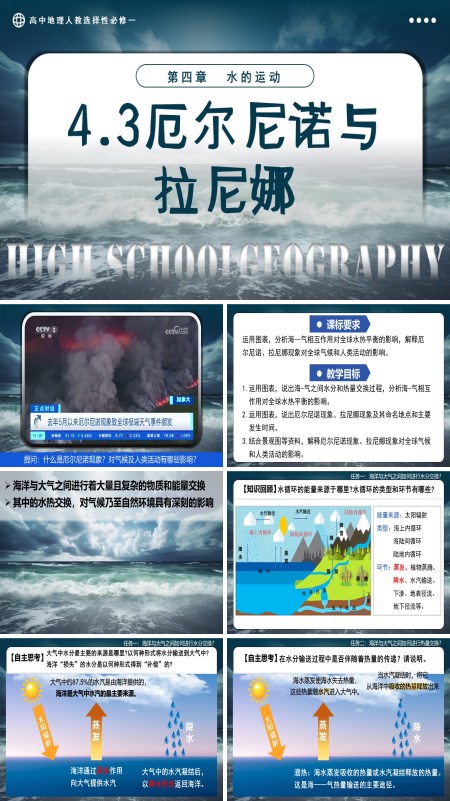

高中地理人教选择性必修一4.3海—气相互作用PPT课件含教案

页数:43 | 大小:218M本套PPT课件是专为高中地理人教版选择性必修一中的“海—气相互作用”单元设计的,共包含43张精心制作的幻灯片。该课程的核心目标是帮助学生深入理解海—气相互作用的基本概念和过程,掌握海洋与大气之间的相互作用对全球气候的调节作用,并探讨这些相互作用对人类活动的影响。课程伊始,通过展示厄尔尼诺现象的图片,激发学生的兴趣,引出海—气相互作用的主题。随后,课程分为七个任务,逐步深入探讨海—气相互作用的各个方面。任务一探讨海洋与大气之间的水分交换机制,通过图文结合的方式,展示了水循环的能量来源、类型和环节,帮助学生理解水循环的基本原理。任务二则聚焦于海洋与大气之间的热量交换,详细解释了海洋中的水分如何通过蒸发进入大气,以及热量如何通过潜热和长波辐射的方式进行交换,同时探讨了大气中的水分如何通过降水回到海洋,以及风如何驱动海水运动,实现热量交换。任务三和任务四分别深入讲解了沃克环流和厄尔尼诺现象,让学生理解这些现象的形成机制及其对全球气候的影响。任务五进一步探讨了厄尔尼诺现象对气候和人类活动的广泛影响,增强学生对这一现象实际意义的认识。任务六和任务七则转向拉尼娜现象,分析了这一现象的特点及其对气候和人类活动的潜在影响。通过这一系列的任务,学生不仅能够掌握海—气相互作用的理论知识,还能够通过具体案例学习到这些相互作用如何在实际中发挥作用。本套PPT课件通过丰富的视觉材料和详细的解释,为学生提供了一个全面、系统的学习平台,旨在培养学生的地理学科素养,提高他们对海洋和大气科学的兴趣和认识。

-

含教案

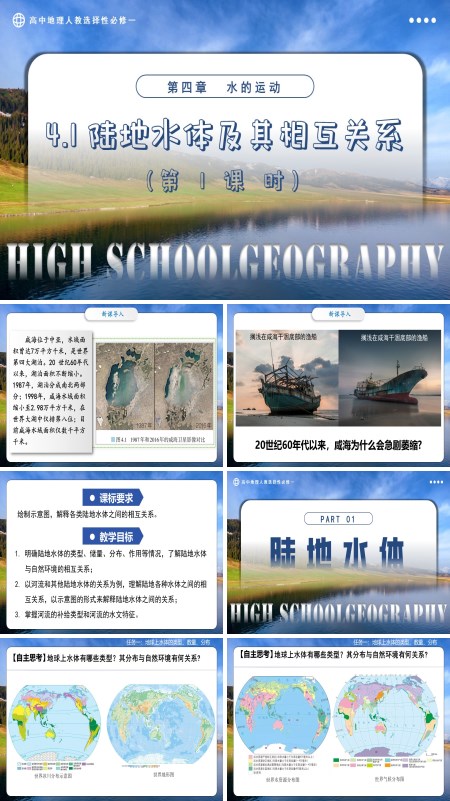

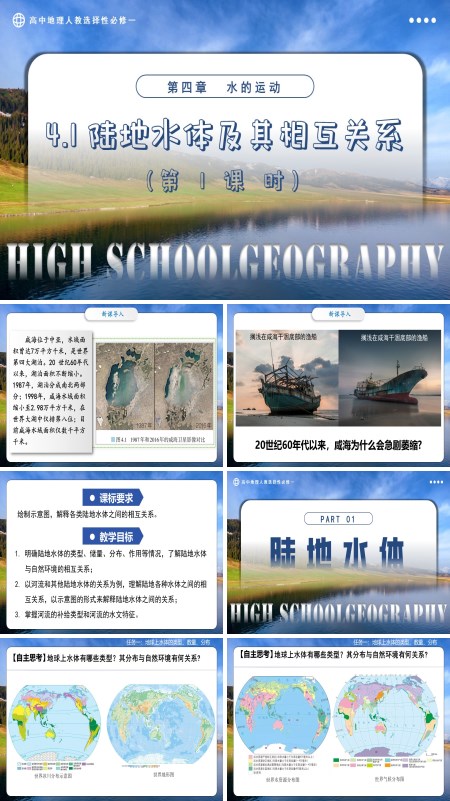

高中地理人教选择性必修一4.1陆地水体及其相互关系PPT课件含教案

页数:48 | 大小:177M本套PPT课件是专为高中地理人教版选择性必修一“4.1陆地水体及其相互关系”课程设计的动态教学模板,全面介绍了陆地水体的类型、分布、相互联系以及对生物活动的影响等关键知识点,共48页。课件内容分为陆地水体和陆地水体的相互关系两个核心部分,旨在深入剖析水在自然界中的循环和作用,以及陆地水体对生态环境和人类活动的重要性。第一部分以威海水体急剧萎缩的现象为切入点,引发学生对水资源问题的关注,进而引入地球水体的类型和分布特征。课件详细讲解了不同类型水体的含量、大小等信息,以及沼泽、河流、湖泊等水体对气候的作用和影响。通过这部分内容,学生能够理解陆地水体的多样性和它们在维持生态平衡中的关键角色。第二部分则通过长江和鄱阳湖在丰水期和枯水期的水体流动等实例,分析了陆地水体之间的相互关系,包括相互补给和单向补给等。这部分内容帮助学生认识到陆地水体之间的复杂联系,以及这些联系如何影响水资源的分布和利用。课件通过丰富的图表、实例和案例分析,使学生能够直观地理解陆地水体的类型和分布,以及它们之间的相互联系。同时,课件还强调了陆地水体对生物活动,尤其是对人类社会的重要性,让学生意识到保护水资源的必要性。总体而言,本课件通过详细的分析和丰富的教学内容,使学生能够全面掌握陆地水体的相关知识,理解水循环的复杂性,以及陆地水体对生态环境和人类活动的影响。通过本课件的学习,学生将能够更好地理解水资源的宝贵性,并提高他们对水资源管理和保护的意识。

-

含教案

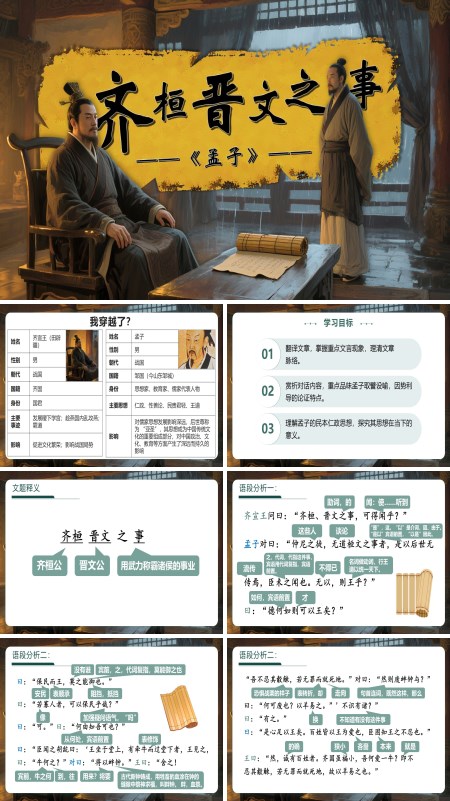

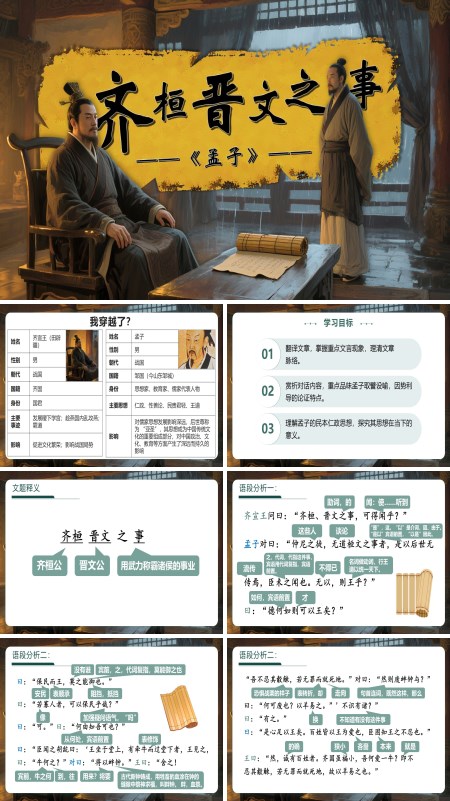

高一语文选择性必修下册《齐桓晋文之事》PPT课件含教案

页数:30 | 大小:11M这是一套专为高一语文选择性必修下册《齐桓晋文之事》设计的教学演示文稿,共包含30张幻灯片。本节课的教学设计注重激发学生的学习兴趣和主动性,同时提升他们的文言文阅读与分析能力。教师首先通过播放历史纪录片片段,将学生带入古代的历史情境,激发他们对课文内容的探究欲望。接着,教师引导学生通过初读和精读课文,掌握文中的文言实词、虚词以及特殊句式,从而提高文言文的阅读和翻译能力。最后,通过设计课堂情境,让学生进行角色扮演和模拟对话,进一步锻炼他们的语言表达能力。这份PPT由五个部分组成。第一部分是“学习目标和文题释义”,明确本节课的三大学习目标,帮助学生清晰地了解本节课的学习方向和重点。同时,对课文题目进行释义,为学生理解课文内容奠定基础。第二部分是“语段分析”,首先展示课文原文,让学生在阅读中感受文言文的语言魅力;其次对重点字词进行释义,帮助学生扫清阅读障碍;最后展示文言文译文,使学生能够更准确地理解课文内容。第三部分是“课文论证特点”,深入分析课文的论证方法和内在逻辑。通过对孟子说理技巧的剖析,学生能够理解孟子如何通过层层递进的论证,阐述其“仁政”的思想,从而提升逻辑思维能力和分析能力。第四部分是“课文启发意义”,探讨课文对现代社会的启示。一方面,分析道德教化的作用,引导学生思考如何在现代社会中践行道德规范;另一方面,探讨法治与德治的结合,帮助学生理解孟子思想的现实意义。第五部分是“课堂总结和课后作业”,对本节课的重点内容进行总结,帮助学生巩固所学知识。同时,布置课后作业,鼓励学生在课后进一步思考和拓展,将课堂所学应用到实际生活中。通过这样的教学设计,学生不仅能够深入理解《齐桓晋文之事》这篇经典文言文的内涵,还能在文言文阅读、逻辑思维和语言表达等方面获得全面提升。

-

含教案

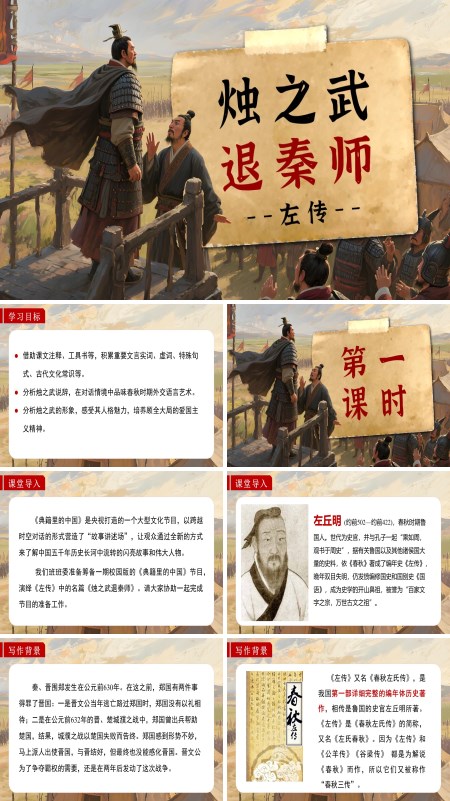

高一语文选择性必修下册《烛之武退秦师》PPT课件含教案

页数:29 | 大小:7M这是一套专为高二语文选择性必修下册《烛之武退秦师》设计的教学演示文稿,共包含29页幻灯片。通过本节课的学习,学生不仅能够正确朗读并流利背诵课文内容,还能自主梳理文章的故事脉络,从而有效提升文言文阅读和概括能力。此外,通过多样化的课堂活动,教师引导学生掌握文中重要的文言实词、虚词和特殊句式,并能够准确理解文意。这不仅有助于学生深入理解人物形象,还能让他们从历史事件中汲取智慧,培养思辨能力和历史使命感。这份PPT由四个部分组成。第一部分是“课堂导入”,通过展示《典籍里的中国》节目片段,激发学生的学习兴趣,将他们带入古代的历史情境中。接着,对作者左丘明的身份和作品进行介绍,帮助学生了解《左传》的文学价值和历史地位。最后,简要介绍作品的写作背景,为学生深入理解课文内容提供必要的历史背景知识。第二部分是“《左传》的重点知识”,主要包括史书体例、实词释义和整体感知。通过介绍《左传》的史书体例,学生能够理解其编纂特点和文学价值。同时,对文中的重点实词进行详细释义,帮助学生扫清阅读障碍,准确理解文意。最后,通过整体感知环节,引导学生梳理文章结构,把握故事脉络。第三部分是“课堂内容”,重点介绍烛之武的角色特点和事件的冲突与矛盾。通过对烛之武形象的深入分析,学生能够理解他如何凭借智慧和勇气化解郑国的危机,从而领悟人物的高尚品质和智慧谋略。同时,通过对事件冲突和矛盾的剖析,学生能够理解历史事件背后的复杂关系,提升思辨能力。第四部分是“课堂总结和作业布置”,对本节课的重点内容进行总结,帮助学生巩固所学知识。同时,布置课后作业,引导学生在课后进一步思考和拓展,将课堂所学应用到实际生活中,进一步提升文言文阅读和分析能力。通过这样的教学设计,学生不仅能够深入理解《烛之武退秦师》这篇经典文言文的内涵,还能在文言文阅读、人物分析和历史思辨等方面获得全面提升。

-

含教案

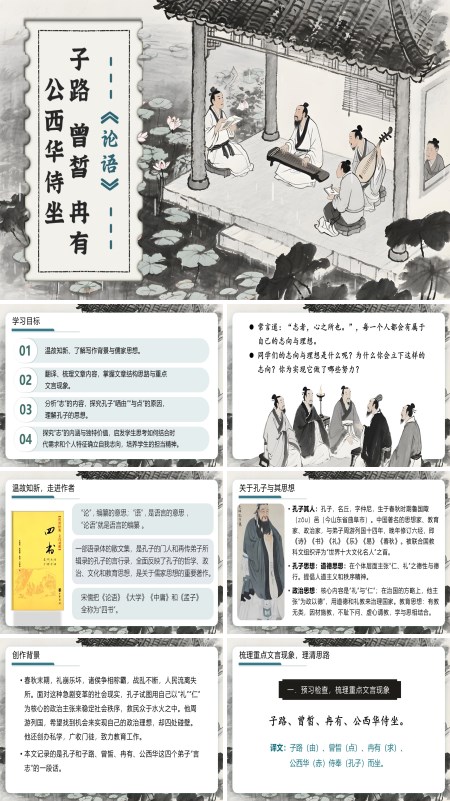

高一语文选择性必修下册《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》PPT课件含教案

页数:34 | 大小:7M这是一套专为高一语文选择性必修下册《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》设计的教学演示文稿,共包含34张幻灯片。本节课的教学设计注重通过多样化的教学活动,充分调动学生的参与热情,提升他们对课文的理解能力。教师在教学过程中会密切关注学生的课堂反馈,根据实际情况及时调整教学策略,以确保教学目标的高效达成,帮助学生更好地掌握文言知识和理解文章思想。这份PPT由四个部分组成。第一部分聚焦于“孔子与其思想”,首先展示孔子的身份地位以及他的著名作品,让学生对孔子的影响力有一个直观的认识。接着,深入探讨孔子的道德思想和政治思想,帮助学生理解孔子的核心价值观及其对后世的深远影响。第二部分是“文言文知识重点”,这一部分首先介绍与课文相关的文化常识,为学生理解文言文提供必要的背景知识。随后,梳理课文的结构思路,帮助学生把握文章的脉络。最后,对子路、曾皙、冉有、公西华四位弟子的志向进行简要说明,引导学生理解他们的理想与抱负,以及这些志向背后所反映的时代特征和个人性格。第三部分是“课文内涵”,这一部分着重分析人物性格和孔子思想。通过对四位弟子言行的剖析,学生能够深入了解他们的性格特点和思想倾向。同时,结合孔子对弟子们的评价,进一步探讨孔子的思想主张,理解他所倡导的“礼”“仁”等理念在弟子言行中的体现。第四部分是“课堂总结和课后作业”。在课堂总结环节,教师会对本节课的重点内容进行回顾,帮助学生巩固所学知识。课后作业则旨在引导学生进一步思考和拓展,鼓励他们将课堂所学与现实生活相联系,深化对孔子思想的理解。通过这样的教学设计,学生不仅能够深入理解《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》这篇经典文言文的内涵,还能在文言文阅读、人物分析和思想理解等方面获得全面提升。同时,这种以学生为中心、注重互动的教学方式,能够有效激发学生的学习兴趣,培养他们的自主学习能力和思辨能力。

-

含教案

高中地理人教选择性必修一第三单元大气的运动单元复习课件PPT课件含教案

页数:26 | 大小:8M本套PPT课件专为高中地理人教版选择性必修一“大气的运动”单元复习课设计,共包含26张幻灯片。该课件通过四个精心策划的部分,全面复习大气运动的相关知识,旨在帮助学生系统地整理和巩固大气运动单元的学习内容。课程伊始,通过一张思维导图在PPT上清晰地展示了本节课的知识结构,为学生提供了一个清晰的复习框架,帮助他们整理复习思路,确保复习的高效性。第一部分“单元重点”深入探讨了大气运动的基础知识。第一小节“大气的基本运动”通过图文结合的方式,生动形象地展现了大气运动的基本原理和过程。第二小节“大气运动”则详细区分了两种不同的情形:一是地表均匀,地球自转不公转;二是地表不均匀,地球自转且公转,让学生理解不同条件下大气运动的特点。第三小节“气候的形成”则聚焦于气候的差异性,通过表格形式介绍了不同类型气候的分布规律、成因和气候特征,以气温和降水的不同来表现气候的多样性。第四小节“天气系统”则涵盖了冷锋、暖锋、准静止锋、气旋和反气旋等天气系统,让学生了解这些系统对天气变化的影响。第二部分“单元例题”通过设计单元例题,检测学生对重点知识的掌握情况,同时也为学生提供了实践应用知识的机会,加深对大气运动理论的理解。整套PPT课件通过丰富的视觉材料、清晰的图表和实例分析,为学生提供了一个直观、系统的复习平台。课件的设计旨在培养学生的地理学科素养,提高他们对大气运动的认识和理解。通过本课件的学习,学生将能够更加深刻地理解大气运动的复杂性和动态性,以及这些特性如何影响天气和气候,为未来的学习和研究打下坚实的基础。