-

含教案

二年级数学上册人教新教材第二单元 第1课时 乘法的初步认识PPT课件含教案

页数:28 | 大小:22M本套PPT课件是针对人教版数学二年级上册第二单元第1课时“乘法的初步认识”设计的,共包含28张幻灯片。其核心目标是帮助学生初步理解乘法的意义,认识乘号“”,并通过一系列丰富的学习活动,引导学生从相同加数加法过渡到乘法,初步培养学生的抽象概括能力,同时让学生感受到乘法与生活的紧密联系,激发他们学习乘法的兴趣。课件内容主要分为两个部分。第一部分聚焦于探寻相同加数加法的秘密。通过创设清点人数的具体情境,引导学生观察和总结相同加数加法的计算特点。例如,在清点人数时,如果每个小组都有相同数量的人,那么加法算式就会呈现出多个相同加数相加的形式。通过这样的实际情境,学生能够直观地感受到相同加数加法的规律,为后续学习乘法奠定基础。第二部分则是在第一部分的基础上,引导学生将相同加数加法转化为乘法算式。这一部分不仅帮助学生理解乘法与加法之间的联系,还带领学生认识乘号“”,并学习乘法算式的正确读法和写法。例如,当学生看到“3+3+3+3”这样的加法算式时,教师会引导他们将其转化为“34”或“43”的乘法算式,并解释乘号的意义,即表示几个相同加数相加的简便运算。同时,通过对比加法和乘法算式,学生能够更加清晰地认识到乘法的简洁性和高效性。整套PPT课件通过生动的情境创设、直观的操作演示和丰富的交流互动,让学生在轻松愉快的氛围中逐步理解乘法的意义。在学习过程中,学生不仅能够掌握乘法的基本概念,还能在实际生活中发现乘法的应用,从而进一步激发他们对数学学习的热情。这种由浅入深、循序渐进的教学设计,符合二年级学生的认知特点,有助于他们在数学学习的道路上迈出坚实的一步。

-

含教案

二年级数学上册人教新教材第二单元 第2课时 乘法的初步认识(2)PPT课件含教案

页数:29 | 大小:9M这是一套针对人教版数学二年级上册第二单元第2课时“乘法的初步认识(2)”设计的PPT课件,共包含29张幻灯片。本节课的核心目标是帮助学生进一步理解乘法的意义,能够根据几个相同加数相加的情境,准确列出乘法算式。通过本节课的学习,学生将初步体会乘法与加法之间的联系与区别,并在加法算式到乘法算式的转化过程中,感受数学思维的简洁性。课件内容从两个方面展开,逐步引导学生深入理解和掌握乘法与加法的关系。第一部分:从不同角度探究乘法与加法算式的转换规律在这一部分,课件通过创设具体情境,引导学生从不同角度算出圆的总数。例如,展示一个由多个圆组成的图形,学生可以通过横向或纵向计数的方式,列出几个相同加数相加的加法算式。随后,教师引导学生将这些加法算式转化为乘法算式。通过这一过程,学生不仅能够直观地理解乘法与加法之间的关系,还能感受到乘法作为一种更简洁的运算方式,能够快速表示多个相同加数相加的结果。这种从具体情境出发的探究方式,有助于学生在实践中逐步掌握乘法算式的列法,培养他们的数学思维能力。第二部分:对比乘法与加法算式,理解乘法的交换律与读法在学生初步掌握乘法算式列法的基础上,这一部分通过对比乘法与加法算式,进一步帮助学生理解乘法的交换律和正确读法。例如,通过展示“3+3+3”和“33”两种算式,引导学生观察并讨论它们之间的联系与区别。学生会发现,无论是加法还是乘法,结果都是相同的,但乘法算式更加简洁明了。此外,通过具体的乘法算式,如“34”和“43”,引导学生理解乘法的交换律,即两个因数交换位置,积不变。同时,教师还会带领学生学习乘法算式的正确读法,如“3乘4”读作“三乘四”。这一过程不仅巩固了学生对乘法的理解,还培养了他们的数学表达能力。此外,该套PPT还设置了课堂练习环节。这一环节通过一系列精心设计的练习题,帮助学生加强对本节课所学知识的理解和应用。练习题形式多样,包括选择题、填空题和实际应用题等,旨在从不同角度考查学生对乘法与加法关系的掌握程度。通过练习,学生能够及时发现自己的不足之处,教师也可以根据学生的答题情况,针对性地进行讲解和辅导,进一步巩固学生的学习成果。整套PPT课件通过具体情境的创设、加法与乘法算式的对比分析以及有效的课堂练习,为学生提供了一个系统、全面的学习平台。学生在学习过程中不仅能够深入理解乘法的意义,掌握乘法与加法之间的联系与区别,还能感受到数学思维的简洁性与实用性。这种由浅入深、循序渐进的教学设计,符合二年级学生的认知特点,能够有效提升学生的学习效果,为他们今后的数学学习奠定坚实的基础。

-

含教案

二年级数学下册第二单元第02课时除法的初步认识PPT课件含教案

页数:27 | 大小:18M这是一套专为小学二年级数学下册第二单元第二课时“除法的初步认识”设计的PPT课件动态模板,内容丰富且生动有趣,旨在帮助学生初步了解除法的概念、掌握除法运算的基本方法,并激发他们对数学学习的兴趣,总共包含27页。在小学二年级的数学学习中,“除法的初步认识”是学生接触除法运算的起点。本课件从教学目标入手,明确了学生需要掌握的内容:除法运算的步骤、除法的本质与内涵,以及除法与其他计算方式的联系。这些目标不仅为学生的学习提供了清晰的方向,也为教师的教学设计提供了科学的依据。为了激发学生的学习兴趣,课件在开篇引入了一个关于熊猫吃竹子的谜题。通过这个生动有趣的谜题,课堂氛围瞬间活跃起来,学生的好奇心和求知欲被充分调动。随后,课件通过举例法,引导学生将粽子和花朵进行平均分配。在这一过程中,学生通过实际操作,直观地观察到平均分配后的结果特点:每盘的个数相同,划分的过程也相同。这种直观的体验帮助学生初步理解了“平均分”的概念,为后续学习除法运算奠定了基础。在学生对平均分配有了初步认识后,课件引导学生尝试用除法运算来展示平均分配的过程。课件详细介绍了除法运算的符号“”的起源与含义,帮助学生理解除法符号不仅是数学运算的工具,更是对“平均分”这一过程的简洁表达。通过生动的讲解和丰富的练习题,学生逐步掌握了除法运算的基本方法,并能够运用所学知识解决简单的实际问题。在课程的最后,课件带领学生完成了一系列基础的除法运算题。这些练习题不仅巩固了学生对除法概念的理解,还提升了他们的计算能力。同时,课件还为学生提供了一个分享自己在课堂上的收获与感受的机会,鼓励学生表达自己的想法,增强学习的自信心。最后,课件布置了课后作业,让学生完成《分层作业》上的练习题,帮助学生进一步巩固课堂所学知识,筑牢数学学习的基础。通过这套PPT课件的引导,学生不仅能够初步认识除法的概念和运算方法,还能在轻松愉快的氛围中培养对数学的兴趣和热爱。这种寓教于乐的教学方式,不仅提高了教学效果,也为学生未来的数学学习打下了坚实的基础。

-

含教案

二年级数学上册人教新教材第二单元 第6课时 6的乘法口诀PPT课件含教案

页数:28 | 大小:23M本套PPT课件围绕人教版数学二年级上册第二单元第6课时的“6的乘法口诀”展开,共包含28张幻灯片。课程旨在帮助学生深入理解6的乘法口诀的推导过程,熟练掌握并背诵6的乘法口诀,并能够灵活运用口诀解决与6相关的简单生活实际问题。通过本节课的学习,学生还将体会到乘法口诀在生活中的广泛应用,从而培养他们用数学的眼光观察生活的良好习惯。PPT课件从两个主要方面展开教学内容。第一部分以“冰糖葫芦串数”为情境,引导学生熟悉6的乘法。通过观察冰糖葫芦的情境,激发学生的学习兴趣。冰糖葫芦以其独特的串状结构,为学生提供了一个直观且生动的学习素材。每一串冰糖葫芦有6颗山楂,学生可以通过数数不同串数的山楂总数,自主探索其中的规律。例如,1串有6颗山楂,2串有12颗,3串有18颗……这种直观的数数过程,不仅能让学生初步感知6的乘法关系,还能为后续总结6的乘法口诀做好充分的铺垫。第二部分则借助图片和算式,引导学生编制并理解6的乘法口诀。在这一环节中,学生将经历从具体的乘法算式到抽象的乘法口诀的编制过程。通过观察图片和列出相应的乘法算式,学生能够逐步发现算式中的规律,并将其总结为简洁的乘法口诀。例如,通过计算“26=12”和“62=12”,学生可以总结出“二六十二”的口诀。这种从具体到抽象的过程,能够加深学生对乘法口诀的理解和记忆,使学生不仅知其然,更知其所以然。同时,通过编制口诀的实践活动,学生的思维能力和数学表达能力也将得到有效的锻炼。整套PPT课件设计注重情境创设与实际操作相结合,通过生动有趣的情境引导学生自主探究,使学生在轻松愉快的氛围中掌握知识,提升能力。

-

含教案

二年级数学上册人教新教材第二单元 第4课时 2、3、4的乘法口诀PPT课件含教案

页数:45 | 大小:28M这是一套专为人教版数学二年级上册第二单元第4课时“2、3、4的乘法口诀”设计的PPT课件,共包含45张幻灯片。本节课的核心目标是帮助学生深入理解2、3、4的乘法口诀的推导过程,掌握其规律和系统性,并能够运用乘法口诀解决简单的实际问题。通过本节课的学习,学生将感受到乘法口诀的便捷性和实用性,从而激发他们主动记忆口诀的兴趣,为后续的数学学习奠定坚实基础。该PPT课件从三个主要环节展开教学内容,每个环节都注重引导学生通过观察、思考和实践来逐步掌握乘法口诀。第一部分是“探究汤圆数量,编制理解4的乘法口诀”。在这一环节中,教师通过展示生动的汤圆图,引导学生观察并数出汤圆的数量。学生从逐个数数的加法思维逐步过渡到用乘法进行计算,从而理解乘法的意义。在此基础上,教师进一步引导学生根据汤圆的数量关系,编出4的乘法口诀。这一过程不仅帮助学生理解乘法口诀的来源,还培养了他们的观察力和逻辑思维能力。第二部分是“借助图形与算式,编制理解3的乘法口诀”。在这一环节中,教师引导学生回顾之前学习4的乘法口诀的方法,鼓励他们运用类比思维,独立完成3的乘法算式,并尝试编制3的乘法口诀。通过图形与算式的结合,学生能够更加直观地理解乘法口诀的规律,同时培养他们的自主学习能力和创新思维。这一环节的设计旨在让学生在实践中掌握知识,增强学习的主动性和自信心。第三部分是“借助图形与算式,编制理解2、1的乘法口诀”。在这一环节中,教师继续采用图形与算式相结合的方式,引导学生探究2和1的乘法口诀。由于2和1的乘法口诀相对简单,学生在前两个环节的基础上,能够更加轻松地掌握这些口诀。这一环节不仅巩固了学生对乘法口诀的理解,还进一步强化了他们对乘法意义的认识,使学生能够更加系统地掌握本单元的知识。整套PPT课件的设计充分考虑了二年级学生的认知水平和学习特点,通过生动形象的图形、直观的算式以及有趣的探究活动,引导学生逐步理解乘法口诀的推导过程。每个环节都注重培养学生的自主学习能力和思维能力,使学生在轻松愉快的学习氛围中掌握知识,感受数学学习的乐趣。通过本节课的学习,学生不仅能够熟练运用2、3、4的乘法口诀解决实际问题,还能在今后的学习中更加灵活地运用数学知识,培养数学思维能力。

-

含教案

二年级数学上册人教新教材第二单元 第3课时 5的乘法口诀PPT课件含教案

页数:30 | 大小:26M这是一套专为人教版数学二年级上册第二单元第3课时“5的乘法口诀”设计的PPT课件,共包含30张幻灯片。本节课的核心目标是帮助学生理解5的乘法口诀的推导过程,熟记口诀,并能运用口诀解决简单的实际问题。同时,通过动手操作、观察、对比和总结等活动,培养学生的归纳概括能力和逻辑思维能力,让学生在“从具体到抽象”的过程中感受乘法口诀的简洁性和实用性。该PPT课件从两个主要环节展开教学内容,每个环节都注重引导学生通过实践和思考来逐步掌握知识。第一部分是“探究小熊数量,熟悉5的乘法”。在这一环节中,教师通过展示教材中的五个相同包装盒,引导学生观察并发现其中的数学信息。通过提问和引导,学生逐渐从逐个数数的加法思维过渡到用乘法进行计算,从而发现乘法的简便性。例如,学生可以通过数出每个包装盒中的小熊数量,再用加法计算总数量,进而引出乘法运算。这个过程不仅帮助学生理解乘法的意义,还让他们在具体情境中感受到乘法的便捷性,为后续学习乘法口诀奠定基础。第二部分是“借助图形与算式,编制理解5的乘法口诀”。这一环节的核心是让学生亲身经历编制乘法口诀的过程。教师通过引导学生观察图形(如小熊的排列)和书写算式,逐步总结出5的乘法口诀。例如,学生可以通过观察每组5个小熊的排列,写出相应的乘法算式(如15=5,25=10等),并尝试用自己的语言总结出乘法口诀。在这个过程中,教师鼓励学生用自己的语言表达发现的规律,培养他们的归纳总结能力和数学语言表达能力。通过亲身参与口诀的编制,学生不仅能更好地理解口诀的来源和意义,还能在实践中加深对乘法的理解。整套PPT课件的设计充分考虑了二年级学生的认知特点和学习规律。通过生动形象的图形展示和具体的数学情境,引导学生从具体操作逐步过渡到抽象思维,使学生在轻松愉快的学习氛围中掌握知识。每个环节都注重培养学生的自主学习能力和思维能力,让学生在实践中感受数学的魅力和实用性。通过本节课的学习,学生不仅能够熟练掌握5的乘法口诀,还能在今后的学习中更加灵活地运用数学知识,培养数学思维能力。

-

含教案

二年级数学下册人教第二单元第02课时除法的初步认识PPT课件含教案

页数:27 | 大小:16M本套PPT课件是为人教版数学二年级下册第二单元第二课时“除法的初步认识”而精心设计的,共包含27张幻灯片。该课程旨在深化学生对除法概念的理解,明确除法算式中各部分的名称,并通过对除法的观察、分析和比较,培养学生的逻辑思维能力。课程的学习任务分为三个部分,每个部分都旨在通过不同的教学活动,帮助学生全面掌握除法的基础知识。学习任务一“动手操作,巩固平均分”通过让学生亲自动手将一堆物品分成不同的份数,来理解平均分配的概念。通过实际操作,学生能够直观地感受到将一堆物品平均分成若干份,并求出每份的数量,这就是除法中的“平均分”。学习任务二“体会除法算式中的数与平均分的对应关系”则将除法算式与之前的动手操作环节相衔接,帮助学生建立起除法算式中的数字与平均分配之间的对应关系。这一环节不仅加深了学生对除法算式的理解,也为后续的学习打下了坚实的基础。学习任务三“达标练习,巩固成果”通过提供几道精选的例题,帮助学生加深对除法知识点的理解,并提升他们将所学知识应用于实际问题的能力。这些练习不仅有助于学生巩固所学,也使教师能够更直观地检验学生对知识点的掌握情况,为后续的教学提供反馈。总体而言,这套PPT课件通过丰富的教学内容和多样的教学活动,不仅帮助学生理解除法的基本概念,还培养了他们的逻辑思维和问题解决能力。通过这样的教学设计,学生能够在数学学习中获得更全面的发展,为未来的学习奠定坚实的基础。

-

含教案

二年级数学上册人教新教材第二单元 第5课时 乘加、乘减PPT课件含教案

页数:28 | 大小:25M本套PPT课件围绕人教版数学二年级上册第二单元第5课时的“乘加、乘减”展开,共包含28张幻灯片。课程的核心目标是帮助学生深入理解乘加、乘减算式的含义,引导学生结合具体情境图准确列出算式,并掌握“先算乘法,后算加法或减法”的运算顺序。通过本节课的学习,学生将深刻感受到数学与生活的密切联系,从而激发他们对数学学习的兴趣。PPT课件从两个主要方面展开教学内容。第一部分以“旋转木马”情境为切入点,引导学生推导乘加算式及其运算顺序。旋转木马是孩子们熟悉的游乐设施,通过观察旋转木马上的座位分布,学生能够自然地提出数学问题。例如,当旋转木马上有几组相同数量的座位,但最后一组座位数量不同时,学生可以尝试列出乘加算式来表示总座位数。这一过程不仅帮助学生将实际问题转化为数学算式,还使他们理解算式所表达的实际意义。通过这种情境化的教学方式,学生能够在具体的情境中发现问题、提出问题,并逐步培养解决问题的能力。第二部分则通过“满座假设法”探究乘减算式的逻辑。这一部分的核心是让学生通过对比分析算式和举例验证,自主探究并理解在既有乘法又有加法或减法的混合运算中,先算乘法的运算顺序。例如,假设旋转木马的每一组座位都坐满,再根据实际情况减去空缺的座位数,从而列出乘减算式。通过这种方式,学生能够直观地理解乘减算式的逻辑关系,并在实践中掌握正确的运算顺序。这种方法不仅培养了学生的逻辑推理能力,还帮助他们更好地理解数学运算的规则。整套PPT课件设计注重情境创设与实际操作相结合,通过生动有趣的情境引导学生自主探究,使学生在轻松愉快的氛围中掌握知识,提升能力。同时,通过“乘加”和“乘减”的对比学习,学生能够更加清晰地理解混合运算的规则,为后续的数学学习奠定坚实的基础。

-

含教案

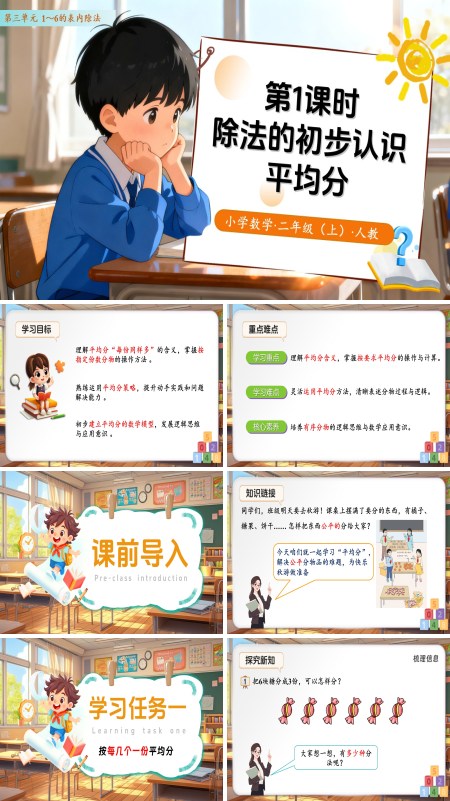

二年级数学上册 人教 第三单元第1课时 除法的初步认识——平均分 (教学课件)ppt课件含教案

页数:39 | 大小:13M这套围绕“人教版二年级数学上册第三单元第1课时——除法的初步认识平均分”的演示文稿共39张幻灯片,是教师组织课堂的“立体地图”。整节课以“理解平均分的本质、掌握平均分的操作、感受数学与生活的联系”为三大核心目标,层层递进。开课时,教师先创设“分糖果”“分橘子”等真实情境,把“每份同样多”的生活经验唤醒,再抛出“怎样让每只小兔吃到一样多的胡萝卜”这一挑战性任务,让学生带着问题走进新课。紧接着,通过“看一看、摆一摆、说一说、比一比”四类数学活动,学生用手中的小棒、圆片、电子白板拖拽等多元方式,把“平均分”从具体形象过渡到半抽象,再上升到数学符号表达。在小组合作环节,学生既要分工记录,又要轮流表达“我把几个物体平均分成几份,每份几个”,语言与动作同步,动手、动口、动脑协同,操作能力与表达能力得到双提升。教师还设计了“错题医院”和“生活超市”两大练习板块:前者呈现非平均分、不完全平均分的典型错例,让学生当“小医生”找病因、开药方;后者则把“平均分”嵌入生日分蛋糕、小组合租车费、植树分组等真实任务,引导学生用数学眼光观察生活,用数学思维解决实际问题。课堂尾声,学生用“我学会了……我发现……我想问……”的句式进行反思,教师借助思维导图梳理知识脉络,把“平均分”牢牢钉在“除法”这一更大的知识框架上。整堂课在“情境—探究—应用—升华”的循环中完成,学生不仅知道了“平均分”的含义和操作方法,更体会到数学就在身边,学习兴趣悄然生长。

-

含教案

三年级数学上册人教第五单元 第03课时角的初步认识PPT课件含教案

页数:28 | 大小:40M这是一套专为人教版小学三年级数学第五单元第三课时设计的“角的初步认识”学习PPT课件模板,共包含28张幻灯片。在上一节课中,同学们已经学习了线的定义和分类,包括线段、射线和直线。今天,我们将进入一个新的知识领域——角的初步认识。通过本节课的学习,同学们将初步了解角的定义,并学会在生活中辨认角的存在。这套PPT课件通过PowerPoint软件精心设计,分为四个部分,系统地介绍了角的初步认识。第一部分是课堂导入环节。通过展示生活中的实际场景,引导同学们观察并发现角的存在。例如,教室的墙角、桌椅的边角、钟表的指针等,这些常见的生活场景中都蕴含着角的特征。通过观察和讨论,同学们能够初步感知角的形状和特点,激发他们对新知识的学习兴趣。这一环节旨在帮助学生建立角与生活的联系,让他们意识到数学知识无处不在。第二部分详细介绍了角的特征。通过直观的图形展示和清晰的文字说明,学生将学习到角是由一个顶点和两条射线组成的几何图形。这部分内容还强调了角的大小与边的长短无关,而是与两条边张开的大小有关。通过对比不同大小的角,学生能够更直观地理解角的特征,并掌握如何用符号“∠”表示角。第三部分是关于画角的步骤和具体方法。通过逐步演示,学生将学习到如何使用直尺和三角板准确地画出一个角。首先,确定角的顶点;其次,从顶点出发画出两条射线;最后,标出角的符号。这一环节不仅锻炼了学生的动手能力,还帮助他们进一步理解角的结构和组成。通过实际操作,学生能够更深刻地掌握角的概念。第四部分是本节课的随堂练习环节。通过一系列精心设计的练习题,学生可以巩固所学的知识,加深对角的特征和画法的理解。这些练习题包括判断角的大小、在图形中找出角、以及根据要求画出指定大小的角等。通过练习,学生能够在实践中检验自己的学习成果,同时教师也能及时了解学生的学习情况,以便进行针对性的指导。整套PPT课件内容丰富、结构清晰,既有理论讲解,又有实践操作,非常适合小学三年级学生的学习需求。通过本节课的学习,学生不仅能够初步认识角的定义和特征,还能在生活中发现角的存在,并掌握画角的方法。这不仅为后续的几何学习奠定了基础,也培养了学生观察生活、发现数学的能力,让他们在学习中感受到数学的乐趣和实用性。

-

含教案

二年级数学上册 人教 第四单元第1课时 认识厘米、用厘米量(教学课件)(新教材)ppt课件含教案

页数:34 | 大小:18M这份专为人教版二年级数学上册第四单元第1课时“认识厘米、用厘米量”量身定制的34页PPT,像一把精巧的“缩小尺”,把抽象的长度世界拉到学生指尖。开讲前,教师先播放《阿福的新衣》动画片段:裁缝用手柞量衣,结果衣裳“缩水”,引发哄笑——“为什么同样的柞数却做出小衣服?”问题一抛出,孩子们立刻七嘴八舌,意识到“手有大有小,需要统一标准”,厘米尺的登场水到渠成。教师随即拿出“神秘盒子”,里放1厘米小方块、1厘米长小棒、1厘米厚卡片,让学生捏一捏、比一比、摞一摞,在指尖建立“1厘米”的清晰表象;再请他们在文具里找“大约1厘米”的朋友——橡皮厚度、铅笔尖宽度、指甲盖宽度,生活物件瞬间变成“微型尺子”,空间观念悄然生长。进入“实战测量”环节,教师示范“三对齐”口诀:物体左端对准0刻度、尺子与被测边平行、视线与刻度垂直,学生两人一组轮流当“质检员”,用厘米尺量铅笔、量橡皮、量数学书短边,并把结果读写在学习单上;随后开展“估测擂台”:先用手比划“5厘米”“10厘米”,再用尺子验证,误差最小者赢得“金尺手”徽章,估测意识与动手能力同步升级。练习部分层层递进:第一层“读刻度”夯实识数;第二层“看图写长度”训练对应;第三层“小小设计师”请学生画出3厘米、7厘米、12厘米的线段,拼成“楼梯”“小树”等创意图案,让测量与美术跨界碰撞。课堂小结时,学生用“我发现1厘米好短、却能量好多东西”“我学会了尺子三对齐”两句话进行闪电分享,教师再用思维导图把“情境—表象—操作—估测—应用”五环扣成“量感”成长链。课后作业“家庭测量师”请学生寻找三件物品,先估后测,记录数据并拍照标注“厘米”单位,第二天在“厘米长廊”展示,真正把“厘米”这把小尺子从课堂延伸到生活,让长度的数学种子在学生心里继续发芽。

-

含教案

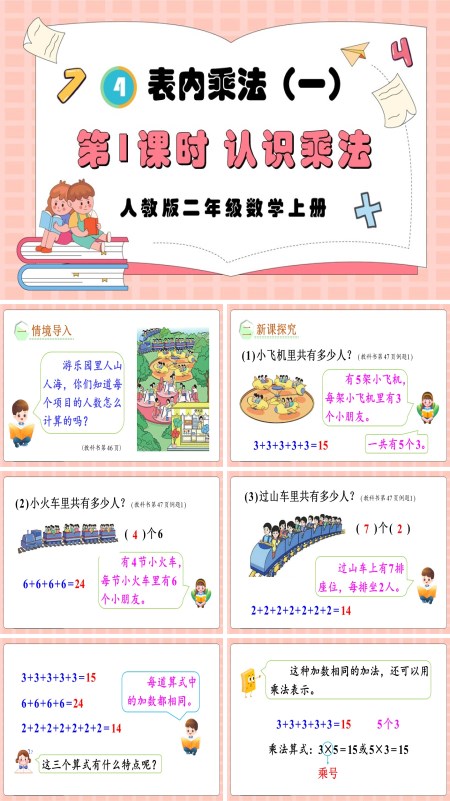

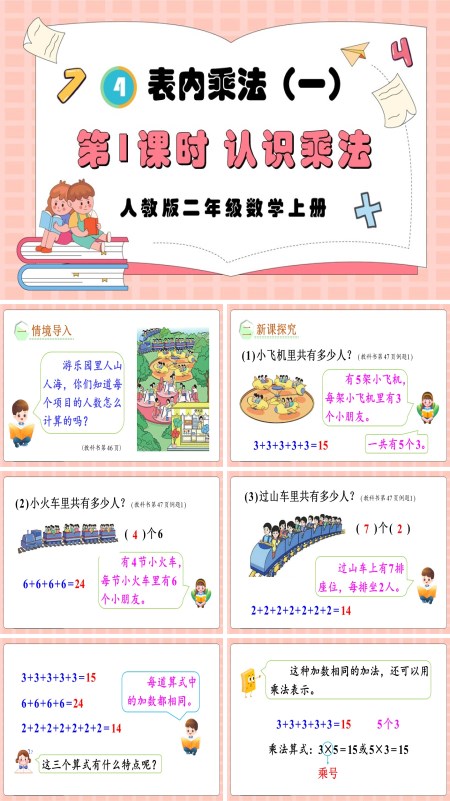

人教版二年级数学上册第1课时认识乘法PPT课件含教案

页数:18 | 大小:9M这份PPT由四个部分组成。第一部分内容是情境导入,此模板首先展示了教科书中的情境图,其次引导学生观察图片并提出相关问题,最后引出所学新知。第二部分内容是新课探究,这一部分主要包括算式的特点、乘法算数的表示方法、各部分的名称和写法。第三部分内容是练习题,这一部分一方面展示了三道随堂练习题,另一方面是对培优训练题进行展示。第四部分内容是课堂小结和课后作业。

-

含教案

北师大数学四年级上册第二单元第1课时线的认识PPT课件含教案

页数:33 | 大小:21M这份 “小学四年级数学第一单元线的认识课件 PPT” 包含 33 张幻灯片,以四个学习任务为主线展开教学。开篇通过展示生活中的丰富图片导入,将抽象的 “线” 与学生熟悉的生活场景相联系,迅速拉近数学与生活的距离,激发学习兴趣。学习任务一聚焦直线、射线、线段的认识,同样从生活中常见情景切入,比如铁轨、手电筒光束、琴弦等实例,让学生在直观感知中区分三种线的特点:直线没有端点且能向两端无限延伸,射线有一个端点并向一端无限延伸,线段有两个端点且长度固定。这些生活场景的融入,让抽象的几何概念变得具体可感。学习任务二引导学生探究直线、射线与线段的区别和联系,课件巧妙运用表格进行归纳总结,从端点数量、延伸性、长度是否可测量等方面清晰对比,帮助学生系统梳理三者的异同,构建清晰的知识框架。学习任务三围绕 “两点间的距离” 展开,通过让学生动手画图实践,直观发现 “两点之间线段最短” 的规律,理解两点间距离的定义,在操作中深化对知识的理解。学习任务四设置了达标练习环节,两道题目均以引导学生谈看法的形式呈现,鼓励学生自主整理知识,在交流讨论中巩固所学。学生通过分享观点、互相补充,既能查漏补缺,又能取长补短,让课堂氛围更显活泼。整个演示文稿紧扣重难点,大量穿插生活图片,将枯燥的几何知识与生活实际紧密结合,不仅降低了学习难度,更让课堂充满活力,有效提升了学生的学习主动性和参与度。

-

含教案

二年级数学上册 人教 第四单元第3课时 认识线段、画线段(教学课件)(新教材)ppt课件含教案

页数:36 | 大小:20M这套为人教版二年级数学上册第四单元第3课时“认识线段、画线段”量身定制的PPT课件,共36张幻灯片,继续沿用孩子们最熟悉、也最容易产生共鸣的“情境+直观”双轨教学法。开课伊始,教师从口袋里掏出一团毛茸茸的毛线,先让它自然弯曲,再轻轻一拉,原本“歪歪扭扭”的绳子瞬间变得笔直——就在这一“松”一“紧”的对比中,线段“直”的特征悄无声息地住进了学生的眼睛;紧接着,毛线被剪成两段,孩子们立刻发现“有两个端点”这一关键属性,课堂气氛一下子被点燃,抽象的数学概念瞬间有了生活的温度。随后的环节,课件用四个阶梯式板块把“认识—测量—绘制—应用”串成一条清晰的学习链。第一板块“尺子见面会”通过放大镜动画,让0刻度、厘米刻度、数字标记依次闪亮登场,学生跟着屏幕一起“指一指、读一读”,迅速唤醒已有知识;第二板块“测量小侦探”出示三支长度不同的彩色毛线,让同桌合作先估后量,把数据填进“侦探报告单”,在交流与质疑中体会“0刻度对齐、尺子放平、视线垂直”三大测量要领;第三板块“画线大闯关”先由教师示范“定点—连线—标数”三步法,再让学生挑战“画出3厘米、5厘米、10厘米”指定线段,并用手机同屏展示作品,现场点评“谁画得直、谁标得清”;第四板块“直尺妙用”则升级难度:利用直尺“量一量、画一画”解决“连接两点最短路径”“给三角形补上一条4厘米边”等生活化问题,引导孩子在动手操作中感悟“线段可以组合、可以分割、可以解决问题”,真正把知识学活。课堂尾声,一张“线段魔法卡”飘然而至:回家用直尺给爸爸妈妈画一幅“线段小动物”,要求至少包含三条不同长度的线段,并标注数据,下节课举办“线段创意展”,让数学从课本走向生活,让“直”与“端点”成为孩子眼里会发光、会生长、会讲故事的可爱元素。

-

含教案

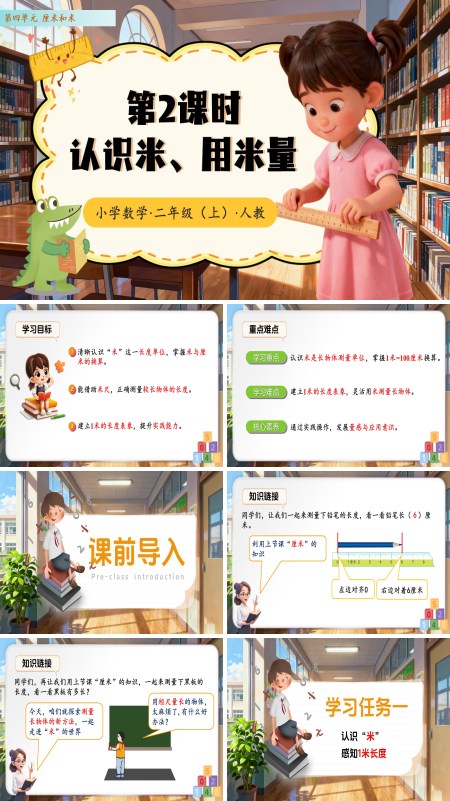

二年级数学上册 人教 第四单元第2课时 认识米、用米量(教学课件)(新教材)ppt课件含教案

页数:30 | 大小:19M这份专为二年级数学上册人教版第四单元第2课时打造的PPT课件模板,共30张幻灯片,围绕“认识米、用米量”这一核心知识点展开。数学作为一门逻辑严密、讲究精准的学科,在不同情境下必须选用恰当的单位,长度的世界里,毫米、厘米、米各司其职,重量的舞台上,克、千克、吨依次登场,而今天的焦点则落在“米”的身上。课件借助PowerPoint的多媒体优势,把抽象的单位概念拆成四个层层递进、动静结合的板块,让孩子们在眼看、手动、口说、脑想的多元体验中真正“看见”一米有多长、“感受”一米有多实用。开场的“目标导航”先用一张卡通“学习地图”亮出三维目标:知识上知道1米=100厘米,技能上会选用合适工具量出1米左右的物体,情感上体会统一长度单位的必要性;同时用红色感叹号标出“建立1米表象”这一重难点,提醒师生重点突破。第二板块“厘米回炉”用30秒快闪动画把上节课“厘米尺”的知识点迅速唤醒:食指宽约1厘米、橡皮厚约1厘米,再让学生用厘米尺量课桌,发现“量较长物体数字太大、太麻烦”的认知冲突,自然引出新朋友“米”。第三板块“任务闯关”设计了三道递进的“量感任务”:①“找1米”——四人小组合作,用10厘米长的小彩条拼出100厘米,老师一键投屏展示拼接过程,直观得出“100厘米就是1米”;②“估1米”——播放体育老师用卷尺量跳远成绩的视频,暂停后让学生先估后量,验证“一庹”“一步”与1米的差距;③“用1米”——提供软尺、卷尺、米尺三种工具,让学生自主选择测量教室里的黑板长、讲台高、窗户宽,并填写“测量记录卡”,在真实情境中体会“量长用米、量短用厘米”的单位选择策略。最后的“闯关练习”把课堂气氛推向高潮:第一关“火眼金睛”判断题,用动画呈现“小马虎”把床长写成2厘米,孩子们抢答纠正;第二关“极速估测”小游戏,屏幕随机闪现课桌、教室、铅笔、长颈鹿等图片,学生立刻举牌选择“厘米”或“米”;第三关“生活延伸”布置家庭任务——回家量一量“家里最长的物品”和“自己一家人的身高”,下节课用数据讲数学故事,真正做到“课堂学方法,课后用方法”,让“一米”的概念从教室走向生活,从书本刻进脑海。

-

含教案

一年级数学上册人教第二单元第1课时6~9的认识PPT课件含教案

页数:33 | 大小:16M这是一套为一年级数学上册人教版第二单元第1课时《6~9的认识》设计的33页演示文稿。通过本节课的学习,学生不仅能够理解数量表示的含义,还能通过一系列课堂活动理解抽象的数字,从而培养他们的观察能力和动手操作能力。此外,通过书写各数,学生能够感受到数字与实物之间的联系,掌握数的顺序,感受数字与生活之间的联系,从而激发他们学习数学的兴趣。一、学习目标与重难点PPT的开篇明确了本节课的学习目标:学生首先能够比较物体个数的大小,其次能够理解数的基数和序数含义,最后能够提升他们的各方面能力。重点在于理解数的含义和掌握数的顺序,难点在于将抽象的数字与具体的实物相结合,帮助学生建立数感。二、课堂学习任务这一部分通过“课前导入活动”“数字的认识和书写”“数字的顺序”三个环节展开。首先,教师通过一个有趣的课前导入活动,如“数一数教室里的物品”,引导学生观察并数出物品的数量,初步感受数字的意义。接着,教师通过动画和实物展示,帮助学生认识数字6~9,强调每个数字的形状和写法。例如,6像小哨子,7像小拐杖,8像小葫芦,9像小气球。通过反复练习书写,学生能够熟练掌握这些数字的笔顺和结构。最后,教师通过数轴和数序表,帮助学生理解数字的顺序,强调“6在5的后面,7在6的后面……”,并通过“数数接力赛”等活动巩固这一概念。三、达标练习,巩固成果为了巩固学生对6~9的认识,教师设计了多样化的练习活动:圈一圈:学生在图中圈出符合数字要求的物品,例如“圈出6个苹果”。画一画:学生根据数字要求画出相应数量的图形,例如“画出7个圆圈”。通过这些练习,学生不仅巩固了所学知识,还进一步提升了观察能力和动手操作能力。四、知识小结和课后作业课堂的最后,教师带领学生回顾本节课所学的内容:6~9的数字认识、书写方法和数的顺序。教师通过提问和总结,帮助学生系统梳理知识。课后作业包括:基础练习:完成课本上的相关练习题,如“写一写6~9的数字”。拓展练习:在生活中找一找6~9的数字,如“数一数家里的物品数量,并用数字记录下来”。通过课后作业,学生可以进一步巩固课堂所学,同时将数学知识延伸到生活中,真正实现“数学生活化”。整套PPT设计巧妙,内容丰富,通过导入活动、数字认识、书写练习和巩固练习等多种形式,让孩子们在玩中学、学中玩,充分调动了他们的积极性和主动性。在教师的引导下,孩子们不仅掌握了6~9的数字认识,还提升了观察能力、动手操作能力和逻辑思维能力,增强了学习数学的自信心。

-

含教案

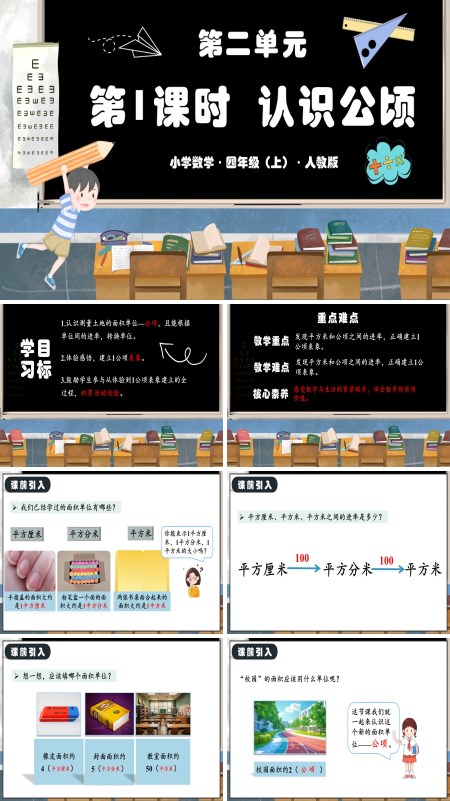

人教版四年级数学上册第二单元第01课时认识公顷PPT课件含教案

页数:30 | 大小:23M该PPT课件以幻灯片的形式介绍了第二单元第01课时认识公顷的内容,帮助教师在使用PowerPoint时更好地介绍认识公顷的相关内容。在正式上课中,教师应该将数学和日常生活加以联系。通过对日常生活用品的面积的举例来进行课堂引入。接下来,课堂第一部分的任务是认识面积单位“公顷”。第二部分的任务是学习生活中的1公顷。第三部分的任务是应用拓展—发散思维,在解决问题中巩固练习。第四部分,巩固本堂课程成果,完成达标练习。

-

含教案

二年级数学上册 人教 第三单元第3课时 除法的初步认识——除法各部分的名称 (教学课件)ppt课件

页数:27 | 大小:17M这份专为人教版二年级数学上册第三单元第3课时“除法的初步认识——除法各部分的名称”定制的27页演示文稿,像一座层层升起的“知识脚手架”。课堂伊始,教师用“还记得怎样让每只小兔吃到一样多的胡萝卜吗?”这一旧知提问,迅速唤醒学生对“平均分”的记忆,再顺势抛出“分竹笋”的新情境:15支竹笋平均放到3个盘里,每盘几支?孩子们带着问题走进“操作场”,或摆小棒、或画圆圈、或拖拽白板图标,把“分”的过程外显化。教师并不急于给出答案,而是鼓励四人小组“分头行动”:有人负责分、有人负责记录、有人负责检查是否“同样多”,还有人负责把分的结果写成算式。当不同小组展示“153=5”时,教师适时请出“除法家族”四位成员——被除数、除数、商和除号,让它们一一“登台亮相”,学生通过“叫名字、摆位置、说意义”的趣味互动,把抽象术语与具体操作一一对应,初步的逻辑思维在“做—说—抽象”的循环中悄然生长。随后的“填一填”“算一算”分层练习,既有“看图写算式”的直观题,也有“听故事填名称”的语言题,还有“逆向思考”的开放题:已知商和除数,猜被除数,让思维再度爬坡。课堂小结时,学生用“今天我认识了……我能用除法讲……”的模板进行微型演讲,教师再用思维导图把“平均分—除法算式—各部分名称”锁成一个牢固的“三角结构”。延伸至课后的“家庭小任务”,孩子们要帮家长把20双筷子平均放进4个抽屉,并拍照标注“被除数、除数、商”发班级群,数学知识由此从课内走向生活,学习兴趣在真实任务中被再次点燃。

-

含教案

二年级数学上册 人教 第三单元第2课时 除法的初步认识——除法 (教学课件)ppt课件

页数:31 | 大小:23M这套专为人教版二年级数学上册第三单元第2课时“除法的初步认识——除法”而设计的PPT共31页,像一张层层递进的学习“导航图”。整节课紧扣“平均分”的两种常用策略——“先按份数分”与“先按每份个数分”,借助讲授、演示、小组合作探究等多元教法,引导学生在“动手中悟理、对话中明法”。教师先通过“小猴分桃”的动画情境激活旧知,再抛出“12根香蕉,平均分给4只小猴”与“12根香蕉,每只小猴分3根”这两个貌似相同、实则指向不同分法的任务,让学生用摆小棒、圈一圈、连一连等方式亲历两种平均分过程,并同步记录“分”的轨迹:前者关注“份数”,后者关注“每份量”。当学生发现不论哪种分法,结果都能用“124=3”或“123=4”这样简洁的除法算式表示时,“除法”便自然从“平均分”的生活经验中“生长”出来。随后的“符号家族见面会”环节,教师把“”“被除数”“除数”“商”拟人化,让学生用角色扮演的方式练习读、写、说,既突破术语障碍,又增添童趣。练习部分设置“分一分、填一填、讲一讲”三层任务:先动手分学具,再填写算式,最后向同伴讲解意义,层层递进,巩固“平均分—除法算式—生活解释”三者的一一对应关系。课堂小结时,学生用“我会用两种方法平均分”“我会用除法讲平均分的故事”两句话自评,教师再借助思维导图把“平均分”与“除法”无缝焊接,帮助学生搭建“生活—数学—符号”的立体网络。延伸至课后,孩子们还需完成“家庭分筷子”实践作业:把家中同样多的筷子按人数平均分,并拍照记录除法算式,第二天带回课堂分享。整堂课在“情境激活—策略探究—符号抽象—应用回归”的闭环中,让学生的动手能力、合作意识与数学表达同步拔节,学习自信与兴趣悄然生根。

-

含教案

一年级数学上册冀教新教材加减法的初步认识PPT课件含教案

页数:27 | 大小:16M这套专为一年级数学上册《加减法的初步认识》量身定制的27页演示文稿,以“公园一日游”为主线,把抽象的数量变化编织进孩子熟悉的生活故事,让“+”“-”第一次出场就带着笑声和温度,而非冷冰冰的符号。课堂从一张动态长卷展开:屏幕缓缓推开一座春日公园——草地上有2只白兔在蹦跳,远处又跑来3只灰兔;湖面上5只天鹅悠闲游弋,忽然飞走了2只。教师一句“你看见了什么数学故事?”瞬间把学生拉进情境。孩子们争先恐后地用生活语言描述“又来了”“飞走了”,教师顺势把“合在一起”“去掉一些”板书为“加法”“减法”的雏形,再让“+”“-”两位小精灵闪亮登场:加号像交叉的小树枝,表示“合起来”;减号像一把小镰刀,表示“拿走”。两幅简单的手势操——双臂交叉做“+”,单臂横劈做“-”——把符号形与义牢牢锁进肌肉记忆。接下来进入“问题列车”环节:课件以连环画形式逐格呈现四组场景图,每格只给半幅画面,留出空白让学生先猜想再揭晓。例如第3格只露出“篮子里原有4个气球”,第4格空白,教师提问:“放飞了几个?”学生用手势投票2、3或4,随后动画揭晓放飞2个,篮子里剩2个。猜想—验证—记录算式,三步闭环让算理自然生长。为进一步巩固,课堂设置“小管家”游戏:每组领取一张“公园小卖部”价目表和10元代金券,任务是用加法买两样零食、用减法找回零钱,再把算式贴到展示墙。孩子们边算边吆喝,“我买3元的薯片和2元的果汁,一共5元,找回5元!”真实交易情境让数字有了价格和温度。检测环节同样嵌入故事:第一层“看图算数”——点击湖面,飞走几只天鹅,自动生成算式;第二层“连一连”——把散落的算式与对应场景配对;第三层“生活小剧场”——学生两两合作,一人演“买冰淇淋”,一人演“找零钱”,现场编题、列式、口答,教师即时拍照上传大屏,生成班级“加减法故事墙”。总结时,师生共同创编“符号儿歌”:“加号加号像树枝,两边朋友抱一起;减号减号像镰刀,轻轻去掉不烦恼。”配上节奏律动,孩子们边唱边做动作,把知识唱进心里。课后作业分双线并进:A类“家庭小账本”——和家长一起记录晚餐食材数量变化,写两道加法或减法算式并配图;B类“创意画故事”——用贴纸或画笔在A4纸上创作一幅“我的公园加减法”故事,下节课带来分享。课堂、家庭、创作三维联动,让“+”“-”真正走进孩子的生活,成为他们观察世界、表达变化的数学语言。