-

含讲稿

深入推进“我为群众办实事”实践活动不断把为人民造福事业推向前进PPT专题党课

页数:26 | 大小:7M这个PPT主要分为四个部分。PPT的第一个部分向我们介绍的是切实提升为群众办实事的质量和水平,紧盯小细节,解决大问题。第二个部分向我们介绍的是充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用,让党旗在人民群众的基层之间高高飘扬。第三个部分是切实提高为群众办实事的水平,充分发挥党员先锋模范作用,为人民群众解决好大家担心、操心、揪心的事情。第四个部分是通过建章立制,切实的推进为群众办实事工作的常态化。

-

含教案

八年级生物上册 人教 综合实践项目 健康生活宣传展演(教学课件)ppt课件含教案

页数:32 | 大小:148M这套共32张幻灯片的演示文稿,专为八年级生物上册“综合实践项目——健康生活宣传展演”量身打造,它像一台“健康传播孵化器”,把课堂变成学生自主策划、自编自导的“微型公益节”。整节课以“三减三健”(减盐、减油、减糖,健康口腔、健康体重、健康骨骼)为核心议题,通过“一条主线、三轮驱动、四种角色”让学生经历完整的项目化学习:主线是“从获取知识到影响他人”,三轮驱动指“调研—设计—展演”,四种角色则对应“调研员、策划师、创作者、评估员”,在“看、析、编、演、评”的沉浸式流程中,把健康理念转化为可传播、可互动、可评估的公共作品,真正实现“学以致用、知行合一”。第一幕“情境导入”,教师先播放一段30秒公益短片:一位少年每天“快乐水+炸鸡”套餐,三个月后体检报告全线飘红,镜头定格在他面对医生时震惊的表情。强烈的视觉冲击瞬间激活学生共鸣:“这不就是我同桌的日常吗?”由此抛出驱动性问题——“怎样让同龄人一听就懂、一看就改?”课堂氛围迅速升温。第二幕“探究新知”,任务单下发,教室变身“健康传媒公司”。①调研部:学生用5分钟在线问卷速访校内100名同学,收集“最爱零食TOP10”与“每日屏幕时长”数据,自动生成云图,直观呈现“高盐高糖”与“久坐不动”两大痛点。②策划部:基于数据,每组选定“三减三健”中最触动的子主题,用“电梯陈述”30秒内向班级拉票,胜出主题进入下一轮。③创作部:方案通过后,学生从“情景剧、互动游戏、科普说唱、快闪实验”四种形式中任选两种进行混搭,例如把“减糖”做成“奶茶盲测”互动摊,把“健康骨骼”拍成1分钟“钙先生与维生素D小姐”木偶剧,既符合科学逻辑,又自带社交传播属性。④评估部:各组完成初稿后,先交叉试演,用“观众停留率+知识问答正确率”双指标进行A/B测试,再依据反馈迭代脚本,确保信息精准、节奏紧凑、形式吸睛。第三幕“课堂总结”,教师将32张幻灯片自动拼成一幅“项目长卷”,从调研数据云图、策划思维导图、彩排照片到最终展演海报,按时间轴滚动播放,学生边看边完成“KWL”反思表:已知(K)—想知(W)—学知(L),在复盘中提炼“信息检索、脚本写作、舞台调度、团队协作”四项关键能力,实现元认知升级。第四幕“课堂练习”,采用“即学即测+真实任务”双轨并行:选择题用在线抢答,数据实时排名;解决问题则要求学生在放学前把最终展演方案浓缩成140字“健康推文”并配图,上传至学校公众号,24小时内阅读量与点赞数将作为过程性评价依据,让“课堂作品”真正走向“公众传播”,也让“健康生活”从一次项目升华为持续的生活方式。

-

含教案

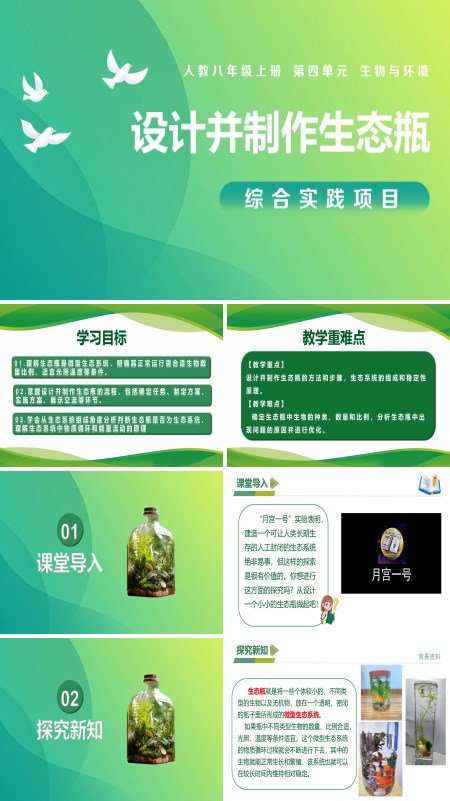

八年级生物上册 人教 综合实践项目 设计并制作生态瓶(教学课件)ppt课件含教案

页数:25 | 大小:97M这份共25页的PPT,紧扣八年级生物上册“综合实践项目——设计并制作生态瓶”,像一台“微型地球孵化器”,把课堂搬进玻璃瓶,让学生亲手搭建、长期观察、反复调试一个自给自足的生态系统。整节课以“一月宫、一瓶世界、一条链”贯穿始终:先用“月宫一号”深空闭合实验点燃好奇心,再落到“生态瓶”微观模型,最后通过“方案—实践—优化”三阶链条,引导学生体验“科学家思维+工程师手法+环保者情怀”的三重身份,在真实任务中理解“生产者、消费者、分解者、非生物环境”四大成分的动态平衡,感受科学探究的严谨与创造乐趣。第一幕“情境导入”,教师播放90秒“月宫一号”纪录短片:志愿者封闭生存370天,靠植物、微生物、人协同循环空气、水、食物,镜头最后定格在舱内微小的一株拟南芥。学生惊叹:“原来太空生存就是放大版的生态瓶!”问题随即抛出——“能否把地球缩进一只玻璃瓶,让它永久运转?”探究欲望瞬间被点燃。第二幕“探究新知”,教室变身“生态工程实验室”。①任务确定:每组抽取不同“生态位卡片”——沙漠、池塘、雨林、苔原,决定瓶内生物种类与数量上限,倒逼学生先查阅光照、水分、温度数据,建立“量入为出”的科学态度。②方案设计:用A3网格纸绘制“物质循环示意图”,标注“水草产氧—小虾消耗—微生物分解—泥沙缓冲”的闭环路径,教师以“如果分解者过多会怎样?”等追问,训练系统思维。③动手实践:学生自带透明玻璃瓶、河沙、池塘水、水草茎段、苹果螺或小虾,现场装配并测量初始溶氧量、pH值,数据录入共享表单,为后续对比提供证据。④成果展示:瓶体贴上二维码,扫码即可查看该组的“生态护照”——设计思路、生物清单、预期平衡曲线;教室窗台设置“生态瓶长廊”,每周定时拍照上传,自动生成延时视频,让“微小变化”可视化,持续激发观察热情。第三幕“课堂总结”,师生共绘“知识+过程”双思维导图:左脑图用颜色区分四大成分及其能量流动方向,右脑图以时间轴方式回顾“假设—操作—证据—反思”的探究环节,突出“异常数据也是宝贵资源”的科学精神;同时挑选“最先出现藻类暴绿”与“最迟动物死亡”两瓶做对比剖析,引导学生领悟“生态平衡是动态而非静止”的核心概念,顺势升华环保意识——地球亦是一枚巨大生态瓶,人类必须节制欲望,维护系统稳定。第四幕“课堂练习”,采用“即时问卷+远程挑战”双轨:线上5道选择题自动批改,巩固基础概念;线下则布置“生态瓶2.0”迭代任务——利用寒假时间更换单一变量(如光照角度、水量10%),记录对比数据,开学举办“最长存活瓶”与“最美平衡态”双奖项评比,让科学探究从45分钟延伸到21天,甚至更久。学生带着作品离开教室时,真正体会到:科学不是黑板上的符号,而是手中正在呼吸的“小地球”;环保不是口号,而是每一次微调背后的敬畏与责任。

-

含教案

第二十章 电与磁 物理九年级全一册人教 第5节 跨学科实践:制作简易直流电动机(教学课件)ppt课件含教案

页数:25 | 大小:16M这份专为九年级《电与磁》第五节“跨学科实践:制作简易直流电动机”定制的PPT模板,共25张幻灯片,虽篇幅精炼,却完整覆盖了“回顾—构思—动手—反思—延伸”五步教学链,把一节原本容易流于“手工课”的活动升格为真正的“工程思维”训练场。课堂从“头脑风暴”式提问开启:教师先抛出“要让线圈转起来,至少需满足哪三个条件?”引导学生用上一节的“磁场对电流作用”知识自我预热;随即切换到生活场景快闪——豆浆机、扫地机器人、电动牙刷、无人机旋翼,画面定格后抛出新任务:“给你一节干电池、两块圆形磁铁、一米漆包线、两根回形针,能否复制一台‘极简’电动机?”瞬间把知识记忆转化为工程挑战。探究环节采用“先方案后实物”的策略:先让学生在白纸上手绘“线圈—支架—电源—磁体”四元件草图,小组互评“电流路径是否闭合”“换向如何被巧妙替代”,再领取材料包进入实战。教师同步在PPT上播放慢速示范视频:刮去半轴绝缘漆的“换向秘籍”、用订书机针弯成“轴承支架”的稳轴技巧、磁铁南北极相对距离与磁场强度的折线关系图,降低失败率的同时埋下“参数优化”的种子。十分钟后,教室出现三种结局:成功持续旋转、震荡几下停摆、完全静止,教师顺势让“成功组”与“故障组”面对面诊断,用“电流钳测电流”“小磁针查磁场”等即时检测手段把失败归因导向“接触不良、磁场过弱、轴摩擦力过大”等可量化因素,真正落实“工程—物理—数学”跨学科融合。小结阶段,学生用三张便利贴分别写下“我学到的物理原理”“我解决的工程难题”“我仍想优化的细节”,贴于黑板形成可视化知识树;课堂练习则以“选择题+故障排查表”双形式出现,既巩固“左手定则”又强化“系统性思维”。课后作业同样分层:基础层完成实验报告并附“线圈转速—磁铁间距”折线图;提高层用手机慢动作拍摄旋转线圈,计算角速度并估算机械功率;拓展层查阅“无刷电机”资料,思考“若把机械换向改为电子换向,电路需增加哪些元件”,为后续学习“传感器与自动控制”预埋接口。整套模板配色采用“工程师蓝+机械灰”,图标多用齿轮、线路板元素,让九年级学生在25张幻灯片的节奏里体验一次“迷你工程师”的完整流程,把“电动机”从课本黑白插图变成掌心真实转动的科技小奇迹。

-

含教案

一年级下册 苏教 第四单元 综合与实践:50有多大(教学课件)ppt课件(教案+分层作业+学习任务单)

页数:40 | 大小:8M这份综合实践课件以“50有多大”为主题,通过“估—抓—数—比—思”五环活动,把抽象数字50变成看得见、摸得着、数得清的具体体验,让学生在多感官参与中建立扎实的数感与量感。导入环节先播“水果店促销”短片:三箱苹果、橘子、樱桃,哪箱约有50个?学生肉眼猜测后,教师追问“怎么验证?”自然引出实践任务。核心活动一“抓抓数数”分三层递进:①先空手抓一把花生米,估“够不够50”,再逐粒数,记录把数;②换更大颗粒的蚕豆,再估再数,发现“颗粒变大,同样50粒把数减少”;③用更大体积的玉米粒,第三次抓数,孩子直观感悟“物体大小不同,达到相同数量所需体积、把数都不同”,50不再是静止数字,而是可感知的“量”。活动二“做做比比”把体验推向三维:①摞小方块——先估50块高度,再逐块垒,用尺子量,对比“谁最接近”;②倒水实验——先估50杯水能否装满5升桶,再分组逐杯倒,发现实际只需42杯,与预估差距引发惊叹,顺势渗透“体积与容器形状”关系;③跳远标记——在操场连续跳50次,用胶带标记总长度,再用尺子量,把数量转化为长度,多维度刷新“50”的量感。练习环节用“三选一”挑战:①看图选约50个物体的图片;②阅读短文,圈出接近50字的句子;③5个5个从5数到50,用拍手节奏体验“群数”效率。每完成一项,学生在“量感成长树”上贴一片叶子,可视化自己的进步。总结用“思维导图”收束:估—抓—数—比—思,五步法让数字有温度;自我评价从“我敢估、我会数、我肯合作”三面点赞,小组互评贴星星,让情感目标与知识目标同频提升。整份课件用“情境猜测—实物操作—数据对比—反思表达”四连击,让50的大小从抽象符号变成可触、可量、可议的具体体验,既夯实数感,又培养估计与合作能力,为后续学习更大数的认识、单位换算及估算策略奠定扎实而有趣的活动基础。

-

学思想强党性重实践建新功把握好“五个要善于”开创 事业发展新局面PPT专题党课

页数:42 | 大小:12MPPT课件从五个方面介绍了学思想强党性重实践建新功把握好“五个要善于”开创事业发展新局面的相关内容。第一部分内容是要善于应用新时代中国特色社会主义思想观察时代、把握时代、引领时代。第二部分内容是要善于运用新时代中国特色社会主义思想推进中国是现代化取得新进展、新突破。第三部分内容是要善于运用新时代中国特色社会主义思想解决经济社会发展中的各种矛盾和问题。第四部分内容是要善于运用新时代中国特色社会主义思想防范化解重大风险。第五部分内容是要善于运用新时代中国特色社会主义思想深入推进全面从严治党。

-

含教案

人教八年级物理上册2.5跨学科实践:制作隔音房间模型PPT课件含教案

页数:36 | 大小:33M该课件以幻灯片的形式介绍了跨学科实践制作隔音房间模型的内容,方便主讲老师在使用PowerPoint时更好的介绍制作隔音房间模型的方法。PPT课件的第一部分是制作隔音房间模型,介绍了项目提出、项目分析、项目实施、展示交流等方面的内容。第二部分是课堂总结,对项目提出、项目分析、项目实施及展示交流这四个环节的内容进行了简要的总结。第三部分是提升训练,呈现了一些选择题和填空题。

-

含教案

九年级化学下册人教跨学科实践活动7垃圾的分类与回收利用PPT课件含教案

页数:34 | 大小:236M这是一套专为人教版化学九年级下册跨学科实践活动7《垃圾的分类与回收利用》精心制作的PPT课件,共34张幻灯片。本课程的核心目标是培养学生对垃圾处理的科学认知,使他们能够准确掌握常见垃圾的分类标准及类别,并在日常生活中熟练地对垃圾进行正确分类,从而提高环保意识和实践能力。课件从六个精心设计的板块展开教学。第一部分“活动目标”,明确阐述了本节课的学习重点和预期成果,让学生对即将学习的内容有一个清晰的预期。第二部分“活动引入”,通过播放一段引人入胜的视频,如展示垃圾围城的现状、垃圾处理的不当后果等,迅速吸引学生的注意力,引发他们的思考,自然引出本节课的主题——垃圾的分类与回收利用。第三部分“活动设计与实施”是本节课的核心环节。课件首先帮助学生深入了解垃圾及其处理的重要意义,通过数据、案例和图片,让学生明白垃圾问题对环境、资源和人类健康的深远影响。接着,带领学生系统认识垃圾的分类标准,详细讲解可回收垃圾、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾的特征和区别。此外,课件还对垃圾的回收利用进行深入探讨,介绍各种垃圾的回收处理流程和再利用方式,如废纸的再生利用、塑料的回收改性等,让学生认识到垃圾并非无用之物,而是放错位置的资源。第四部分“展示与交流”,鼓励学生自由讨论交流,分享自己对垃圾分类和回收利用的想法和见解。课件引导学生分组制定垃圾回收利用方案,从社区垃圾现状调查、分类宣传策略制定,到回收利用的具体措施等,全方位考虑。然后,各小组选择社区内合适的位置,如小区广场、楼道口等,开展宣传与宣讲活动,将所学知识传递给更多人,增强社区居民的环保意识,同时也锻炼学生的社会实践能力和沟通能力。第五部分“练习与应用”,通过精心设计的练习题,如垃圾分类模拟测试、案例分析等,进一步加强学生对垃圾分类的认识和理解。这些练习题不仅巩固了课堂所学知识,还能让学生在实际操作中发现问题、解决问题,提高他们的应变能力和实践操作能力。第六部分“活动总结”,对本节课的重点内容进行回顾和梳理,帮助学生总结垃圾分类的标准、回收利用的方法和意义等关键知识点。同时,课件还引导学生反思在活动过程中的收获与不足,鼓励他们将环保理念融入日常生活,持续关注垃圾问题,为保护环境贡献自己的力量。整套PPT课件设计科学合理,内容丰富实用,通过多媒体的直观展示和互动教学,将化学知识与环保实践紧密结合,让学生在轻松愉悦的氛围中掌握垃圾分类与回收利用的关键知识,培养他们的环保责任感和实践能力,为他们树立正确的环保价值观,助力他们成为环保小卫士,共同守护我们美丽的地球家园。

-

含教案

生物人教七年级生物上册综合实践项目利用细菌或真菌制作发酵食品PPT课件含教案

页数:29 | 大小:105M本套PPT课件是为七年级生物上册综合实践项目——利用细菌或真菌制作发酵食品而精心设计的教学资源,共包含29张幻灯片。该课程旨在通过实践活动,帮助学生了解细胞的基本结构,明确细胞各结构的形态特点和功能,并学会选择合适的材料制作细胞模型,掌握模型制作的基本方法和步骤。通过亲身参与发酵食品的制作,学生不仅能将理论知识与实际操作相结合,还能培养动手能力、团队协作能力和科学探究精神。PPT课件从六个方面展开本节课程的学习。第一部分为背景资料,通过展示生活中常见的发酵食品,如面包、酸奶、泡菜、酒等,引导学生观察这些食品的特点,并探究发酵原理。通过讲解细菌或真菌在发酵过程中的作用,帮助学生理解微生物代谢对食品风味和质地的影响,从而引出本节课的实践活动主题。第二部分为确定任务。学生通过小组讨论,从多种发酵食品中选择一个项目进行制作。这一过程不仅锻炼了学生的团队协作能力,还培养了他们的自主决策能力。教师在此过程中提供必要的引导,帮助学生明确任务目标和要求。第三部分为制作方案。这一部分是实践活动的核心环节。学生需要从制作原理、制作材料、制作装置、制作流程和产品检测五个方面制定详细的方案。制作原理部分要求学生明确所选发酵食品的微生物发酵机制;制作材料部分则需要学生根据发酵食品的特点选择合适的原料和辅料;制作装置部分涉及发酵容器和工具的选择;制作流程部分要求学生详细规划发酵步骤和时间安排;产品检测部分则引导学生设计简单的检测方法,以确保发酵食品的质量。通过这一过程,学生能够系统地掌握发酵食品制作的科学原理和操作方法。第四部分为实施方案。学生根据制定的方案,开始动手制作发酵食品。教师在课堂上提供必要的指导和帮助,确保每个小组都能顺利完成任务。此环节注重培养学生的动手能力和解决问题的能力,同时通过实际操作加深学生对发酵原理的理解。第五部分为展示交流。各小组完成发酵食品制作后,将进行展示和交流。学生需要向全班同学介绍自己小组的制作过程、遇到的问题及解决方案,并展示最终的产品。其他小组可以进行提问和评价,分享彼此的经验和见解。这一环节不仅锻炼了学生的表达能力,还促进了小组之间的相互学习和交流,激发学生的创新思维。第六部分为随堂检测。通过设计一系列与发酵食品制作相关的问题,检验学生对本节课知识的掌握情况。这些问题旨在帮助学生巩固所学知识,同时发现学习中的不足之处,为后续的学习提供改进方向。通过本节课的学习,学生不仅能够深入理解细胞结构和发酵原理,还能通过实践活动培养动手能力和科学探究精神。这种理论与实践相结合的教学方式,能够有效激发学生对生物学科的兴趣,为他们的科学素养提升奠定坚实的基础。

-

含教案

物理人教九年级全一册第4节 跨学科实践:制作简易热机模型PPT课件含教案

页数:19 | 大小:10M这是一套专为人教版九年级物理全一册“跨学科实践:制作简易热机模型”一节设计的教学 PPT,共包含 19 页。本节课通过项目式学习法,引导学生亲身体验简易热机模型的制作过程,旨在培养学生的实践操作能力和问题解决能力。同时,通过问题引导法,帮助学生深入理解热机的工作原理和能量转化知识。通过对模型的实际操作,学生能够进一步了解热机工作的转化过程,加深对热机效率影响因素的理解。此外,教师还展示了跨学科知识的综合应用,让学生体会学科间的联系与融合。该 PPT 结构清晰,内容丰富,分为四个部分。第一部分是课堂导入,通过展示热机在生产和生活中的广泛应用,如汽车发动机、蒸汽轮机等,激发学生的学习兴趣,引出本节课的主题——制作简易热机模型。这些实际应用的展示不仅让学生感受到热机的重要性,还能帮助他们理解学习热机模型制作的现实意义。第二部分是探究新知,这是 PPT 的核心内容。首先,介绍热机的发展历史,从早期的蒸汽机到现代的内燃机和燃气轮机,让学生了解热机的发展脉络和科技进步的历程。接着,展示热机分类的标准,帮助学生理解不同类型热机的特点和应用场景。最后,通过动画和图示,详细展示不同热机的工作原理,如四冲程汽油机和柴油机的工作循环,帮助学生直观地理解热机的能量转化过程。第三部分是课堂小结,主要呈现了制作简易热机模型的过程。这一部分详细介绍了项目的提出、分析、实施和展示交流四个环节。通过项目式学习,学生在教师的引导下,分组合作完成热机模型的制作。在项目实施过程中,学生需要解决各种实际问题,如材料选择、结构设计、能量转化效率等,这不仅培养了他们的动手能力,还提升了他们的团队协作和问题解决能力。最后,通过展示交流,学生分享自己的制作经验和成果,进一步巩固所学知识。第四部分是课堂练习和布置作业,包括基础性作业和拓展性作业。基础性作业旨在巩固学生对热机工作原理和模型制作的理解,帮助他们熟练掌握基本知识和技能。拓展性作业则更具挑战性,鼓励学生在课后进一步探索和研究,如改进热机模型的设计,提高其效率,或研究不同热机在实际应用中的优缺点等,培养他们的创新思维和综合能力。通过本节课的学习,学生不仅能够掌握热机的基本工作原理和能量转化知识,还能通过实际操作和项目式学习,提升他们的实践能力和问题解决能力。这种跨学科的实践教学方式,有助于激发学生的学习兴趣,培养他们的综合素养,使他们更好地理解学科间的联系与融合。这份 PPT 是教师教学和学生学习的有力工具,能够有效地帮助学生深入理解热机模型的制作过程,为他们的物理学习之旅增添重要的篇章。

-

含教案

生物人教七年级生物上册综合实践项目制作细胞模型PPT课件含教案

页数:31 | 大小:165M本套PPT课件是针对人教版生物七年级上册综合实践项目——制作细胞模型而精心设计的教学资源,共包含31张幻灯片。该课程旨在通过实践活动,让学生深入了解常见发酵食品制作中所涉及的细菌或真菌种类,并理解其在发酵过程中的作用原理。通过亲身参与发酵食品的制作,学生不仅能掌握理论知识,还能培养动手操作能力、观察能力,以及学会记录实验现象和数据,从而提升科学探究素养。PPT课件从六个方面展开本节课程的学习。第一部分为背景资料,通过回顾复习生活中常见的模型,如建筑模型、交通模型等,引出本节课的学习主题——制作细胞模型。这一部分通过生动的实例,帮助学生理解模型在科学研究和日常生活中的重要作用,为后续的实践活动奠定基础。第二部分为确定任务。该部分详细讲解了动植物细胞的结构及其特点,包括细胞膜、细胞质、细胞核、线粒体、叶绿体等重要细胞器的功能和形态。通过对细胞结构的系统学习,学生能够明确小组要制作的细胞模型的具体要求,为后续的实践活动提供理论支持。第三部分为制定方案。这一部分引导学生根据所学的细胞结构知识,选择合适的制作材料,如橡皮泥、泡沫板、塑料瓶等,并制定详细的制作方案。学生需要考虑如何用这些材料模拟细胞的各个部分,以及如何将这些部分组合成一个完整的细胞模型。这一过程不仅锻炼了学生的创造力和规划能力,还加深了他们对细胞结构的理解。第四部分为实施方案。学生根据制定的方案,开始动手制作细胞模型。这一部分通过图片和视频展示制作过程中的关键步骤,帮助学生更好地完成任务。同时,教师会在课堂上提供必要的指导和帮助,确保每个小组都能顺利完成模型制作。第五部分为展示交流。各小组完成细胞模型制作后,将进行展示和交流。学生需要向全班同学介绍自己小组的模型设计思路、制作过程以及遇到的问题和解决方案。这一环节不仅锻炼了学生的表达能力,还促进了小组之间的相互学习和交流,激发学生的创新思维。第六部分为随堂检测。通过设计一系列与细胞结构和制作过程相关的问题,检验学生对本节课知识的掌握情况。这些问题旨在帮助学生巩固所学知识,同时发现学习中的不足之处,为后续的学习提供改进方向。通过本节课的学习,学生不仅能够深入理解细胞的结构和功能,还能通过实践活动培养动手能力和科学探究精神。这种理论与实践相结合的教学方式,能够有效激发学生对生物学科的兴趣,为他们的科学素养提升奠定坚实的基础。

-

含教案

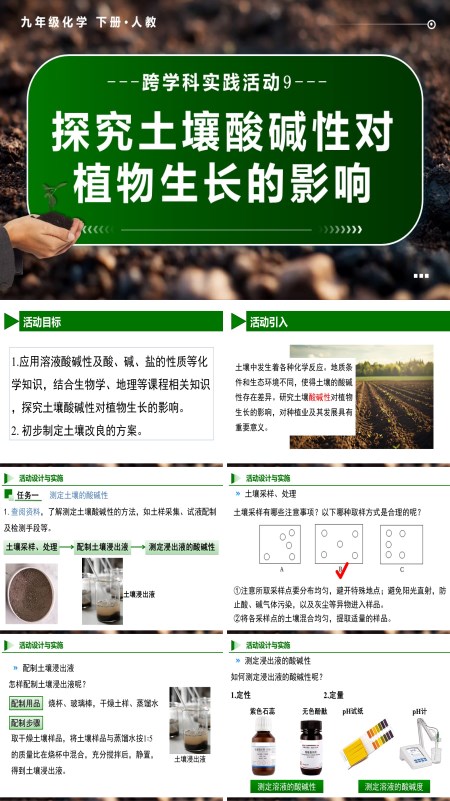

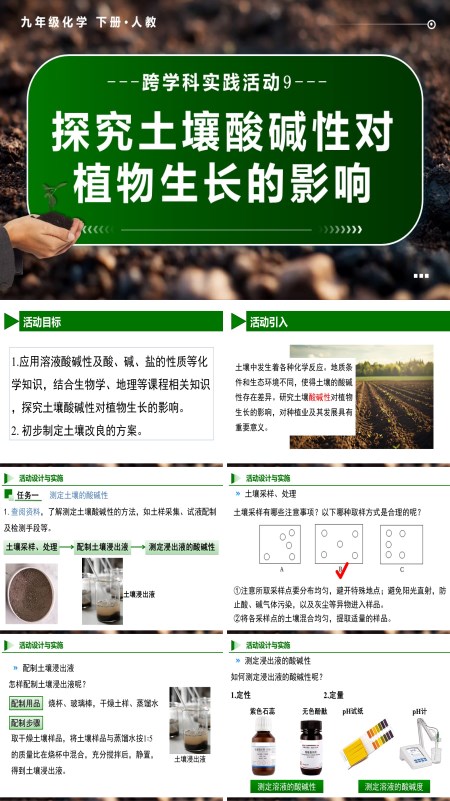

人教九年级化学下册跨学科实践活动9 探究土壤酸碱性对植物生长的影响PPT课件含教案

页数:26 | 大小:17M这是一套专为人教版化学九年级下册跨学科实践活动9设计的PPT课件,主题为“探究土壤酸碱性对植物生长的影响”,共包含26张幻灯片。本课程旨在帮助学生理解土壤作为植物生长“基础载体”的重要性,以及土壤酸碱性对植物生长的多方面影响,包括养分吸收、根系活性和微生物活动等。通过本课程的学习,学生将建立“土壤特性—植物生长—科学改良”的跨学科认知体系,从而更好地理解和应用科学知识来解决实际问题。课件内容从四个方面展开,系统地引导学生进行探究学习。第一部分聚焦于测定土壤的酸碱性。这一部分首先引导学生查阅相关资料,了解测定土壤酸碱性的多种方法。随后,学生将按照科学的步骤进行土壤采样处理,配置土壤浸出液,并借助专业的测定溶液来准确测定土壤的酸碱性。通过这一过程,学生不仅能够掌握实验技能,还能理解土壤酸碱性测定的科学原理。第二部分则是探究植物生长适宜的pH值。这一部分通过设计对比实验,让学生观察和记录不同酸碱性溶液对植物生长的影响。通过实验数据的收集和分析,学生可以直观地看到土壤酸碱性对植物生长的具体影响,从而理解为什么某些植物在特定的pH值下生长得更好。这种实验探究的方式不仅增强了学生的动手能力,还培养了他们的科学思维和数据分析能力。第三部分是调查我国土壤酸碱性分布。通过这一部分,学生将了解到我国不同地区的土壤酸碱性特点及其分布规律。这部分内容不仅拓宽了学生的视野,还帮助他们理解土壤酸碱性与地理环境、气候条件等因素的关系,进一步增强了学生的地理和生态学知识。第四部分是制定土壤改良方案。在这一部分,学生将综合运用前几部分所学的知识,针对不同酸碱性的土壤,制定出科学合理的改良方案。这一过程不仅巩固了学生对土壤酸碱性影响的理解,还培养了他们的实际应用能力和创新思维。整套PPT课件内容丰富、结构合理,通过实验探究、数据分析和实际应用等多种教学方法,全面提升了学生的科学素养。通过学习这套课件,学生不仅能够掌握化学学科知识,还能将这些知识与生物学、地理学等其他学科相结合,深刻理解土壤特性对植物生长的影响,以及如何通过科学方法进行土壤改良,为未来的农业生产和生态保护打下坚实的基础。

-

含教案

人教九年级化学下册跨学科实践活动8 海洋资源的综合利用与制盐PPT课件含教案

页数:33 | 大小:59M这是一套专为人教版化学九年级下册跨学科实践活动8设计的PPT课件,主题为“海洋资源的综合利用与制盐”,共包含33张幻灯片。本课程旨在通过跨学科知识整合,帮助学生深入了解海洋资源的丰富性及其综合利用的重要性。同时,通过模拟海水制盐实验和粗盐提纯实验的规范操作,提升学生的实验操作能力和现象分析能力。课件内容从四个方面展开,系统地引导学生进行探究学习。第一部分聚焦于了解海洋中的资源。这一部分鼓励学生查阅相关资料,全面了解海洋中丰富的资源类型,包括海洋矿产资源、海洋生物资源、海洋化学资源和海洋能源资源。通过这一部分的学习,学生能够认识到海洋资源的多样性和重要性,为后续的学习奠定基础。第二部分则是从海水制取粗盐。这一部分通过设计和实施实验,引导学生亲自动手操作,从海水中提取粗盐。通过具体的实验步骤和操作规范,学生不仅能够掌握实验技能,还能理解海水制盐的基本原理和过程。这种实践操作的方式,不仅增强了学生的动手能力,还培养了他们的科学思维和实验设计能力。第三部分是粗盐的提纯。在这一部分,学生将学习如何通过科学的方法将粗盐中的杂质去除,制取精盐。通过这一过程,学生可以进一步理解化学实验中的分离和提纯技术,掌握相关的实验操作和数据分析方法。这一部分不仅巩固了学生对化学知识的理解,还提高了他们的实验操作能力和问题解决能力。第四部分是了解氯化钠的重要价值。这一部分从氯化钠的工业价值和对人体健康的价值两方面展开。通过具体的案例和数据,学生可以了解到氯化钠在工业生产中的广泛应用,如化工、食品加工等领域,以及氯化钠在维持人体健康中的重要作用。这一部分内容不仅拓宽了学生的视野,还帮助他们理解化学知识在实际生活中的应用。整套PPT课件内容丰富、结构合理,通过实验探究、数据分析和实际应用等多种教学方法,全面提升了学生的科学素养。通过学习这套课件,学生不仅能够掌握化学学科知识,还能将这些知识与生物学、地理学等其他学科相结合,深刻理解海洋资源的综合利用对国家发展的重要意义。同时,通过实践活动的设计,学生能够更好地理解和应用科学知识,为未来的科学学习和实践打下坚实的基础。

-

含教案

小学三年级数学上册北师大综合实践 记录我们的校园PPT课件含教案

页数:52 | 大小:45M这是一套专为小学三年级数学上册北师大版综合实践课 “记录我们的校园” 设计的 PPT 课件,通过 PowerPoint 制作,包含 52 张幻灯片。本节课的学习目标是引导学生运用所掌握的八个方向(东、南、西、北、东北、东南、西北、西南)精准地描述校园中物体的位置,规划行走路线和方法。同时,通过实践活动,发展学生空间观念,增强方向应用意识,提升运用数学解决生活中实际问题的能力。这份演示文稿通过六个部分系统地展开 “记录我们的校园” 这一综合实践活动,内容丰富,结构清晰,旨在帮助学生在实践中巩固数学知识,提升实践能力。第一部分:课前导入在课前导入环节,PPT 展示了一张学校的平面图,引导学生观察并讨论校园的整体布局。通过这张平面图,学生可以初步了解校园中各个建筑物的位置关系,为后续的实践活动做好准备。这一环节旨在激发学生的学习兴趣,调动他们的积极性,帮助他们快速进入学习状态。第二部分:美丽的校园在 “美丽的校园” 部分,PPT 引导学生通过小组活动的方式,到校园里实地走一走、看一看,观察每个地方的建筑物。学生需要在小组内合作,画一张校园平面图,并在图上标注每一处建筑物的位置和名称。同时,引导学生对不同建筑物进行描述,例如,图书馆在教学楼的东北方向,操场在教学楼的南面等。这一环节不仅培养了学生的观察力和合作能力,还帮助他们将抽象的方向知识应用到实际场景中,增强空间观念。第三部分:体验游戏过程在 “体验游戏过程” 部分,PPT 引导学生向同伴介绍自己最喜欢的地方。学生需要运用所学的方向知识,准确描述自己最喜欢的地方的位置,并分享自己选择该地方的原因。这一环节通过游戏的形式,进一步巩固学生对方向知识的掌握,同时培养他们的语言表达能力和逻辑思维能力。第四部分:有趣的几点钟方向在 “有趣的几点钟方向” 部分,PPT 通过一些有趣的活动和例子,帮助学生理解方向与时间的关系。例如,通过观察太阳的位置,引导学生了解不同时间太阳的方向变化,从而帮助他们更好地掌握方向知识。这一环节不仅增加了课堂的趣味性,还帮助学生将方向知识与实际生活中的时间概念相结合,进一步拓展了他们的知识面。第五部分:介绍美丽的校园小组活动在 “介绍美丽的校园小组活动” 部分,PPT 引导学生以小组为单位,准备一份介绍校园的报告。每个小组可以选择一个主题,例如校园的建筑特色、校园的历史等,然后通过制作 PPT 或者手抄报的形式,向全班同学展示他们的成果。这一环节不仅培养了学生的团队合作能力和创新思维,还帮助他们进一步巩固对校园布局和方向知识的理解。第六部分:达标练习和知识总结在最后的 “达标练习和知识总结” 部分,PPT 提供了一系列的练习题,帮助学生巩固本节课所学的知识。这些练习题涵盖了方向知识的各个方面,通过不同形式的题目训练,帮助学生进一步加深对知识点的理解和记忆。同时,教师会对本节课的重点知识进行总结回顾,帮助学生梳理知识脉络,明确本节课的学习目标和重点内容。这一环节不仅检测了学生对知识的掌握情况,还帮助他们形成完整的知识体系,为后续的学习打下坚实的基础。

-

含教案

第二单元 综合与实践:图形的拼组苏教小学数学一年级下册PPT课件(含教案+分层作业+学习任务单)

页数:36 | 大小:31M本节课是苏教版一年级数学下册第二单元“综合与实践:图形的拼组”,以实操活动为核心展开图形拼组的探究。PPT 开篇明确了学习目标,即让学生掌握图形拼组的方法,提升空间观念。同时,教学的重难点也清晰呈现,即理解图形之间的联系以及进行创新拼组。在课前导入环节,通过观察图形拼组的场景,引导学生回忆旧知,为后续的实操活动奠定基础。这种导入方式不仅激发了学生的学习兴趣,还帮助他们快速进入学习状态。核心学习任务分为三项。第一项是用正方形拼组,包括用 4 个正方形拼成长方形或图案、拼数字并数出个数,以及剪正方形分成三角形后再进行拼组。这些活动帮助学生在动手操作中理解正方形的拼组方法和变化。第二项是用三角形拼组,包括将分拆后的小三角形拼成图形、移动三角形变换图案、拼图案并数出三角形的个数。通过这些活动,学生进一步探索三角形的拼组特点,提升空间思维能力。第三项是用不同图形拼组,例如拼小船、房子等图案,并统计图形的种类与数量。此外,还设计了创作图案和编故事的拓展环节,鼓励学生发挥创意,将数学与艺术、语言表达相结合,培养综合素养。达标练习环节设计了多种题型,包括拼长方形、图形连线、数小三角形等,通过这些练习强化学生的实操认知,帮助他们在实践中巩固所学知识。在课程结尾,搭配了知识总结与评价表,梳理拼组的收获,同时对学生的操作表现和学习成果进行评价。这种设计不仅帮助学生回顾本节课的重点内容,还关注了学生的学习过程和表现,促进学生的学习进步。通过本节课的学习,学生在动手操作中掌握了图形拼组的方法,提升了空间观念和创新能力,为后续的数学学习和综合素养发展奠定了坚实的基础。

-

含教案

苏教小学数学一年级下册综合与实践:50有多大PPT课件(含教案+分层作业)

页数:37 | 大小:39M这份 PPT 是针对苏教版小学数学一年级下册第五单元的综合与实践内容,主题聚焦于 “50 有多大”,旨在通过一系列生动的实践活动,帮助学生建立数感,深刻理解数字 “50” 的实际意义。PPT 首先明确了学习目标:通过丰富多样的活动,让学生直观感知 50 的实际大小,培养估算能力和合作精神,同时建立数与量之间的紧密联系。在开篇部分,以一个贴近生活的问题 “哪箱苹果约 50 个” 引入主题,巧妙地引导学生掌握 “先估算 10 个,再推算 50” 的估算方法,为后续活动奠定基础。在核心探究环节,PPT 设计了两个主要任务。第一个任务是 “抓抓数数”,通过让学生抓取花生和黄豆等物品,引导他们发现 “同样 50 个物品,体积越小,抓的把数越多” 的规律。同时,通过对比不同学生抓取的数量,总结出 “先了解自己一把能抓多少,可以提高估算准确性” 的经验。第二个任务是 “做做比比”,通过方块堆高和水杯装桶等活动,教授学生 “分部分估算再累加” 的技巧,进一步提升他们的估算能力。在活动结束后,PPT 配套了达标练习,包括物品数量估算、按 5 个递增记数等任务,帮助学生巩固所学知识。最后,设置了知识总结与自我评价、相互评价环节,引导学生梳理活动中的收获,反思学习过程。整体而言,这份 PPT 运用了丰富的卡通元素,贴合低年级学生的认知特点,以动手实践代替抽象讲解,让学生在亲身体验中直观地建立对 “50” 的数感,真正实现了数学知识与实际操作的有机结合,是一份极具趣味性和实用性的教学资料。

-

含教案

苏教小学数学一年级下册第七单元 综合与实践:数学连环画PPT课件(含教案+分层作业+学习任务单)

页数:34 | 大小:44M这份 PPT 是苏教版一年级下册第七单元的综合与实践内容,主题为 “数学连环画”,旨在通过连环画这种生动有趣的形式,将数学与生活紧密结合,让低年级学生在创作过程中深刻感知数学的实用性和趣味性。PPT 明确了学习目标:引导学生结合生活实际创作情节连贯的数学连环画,通过绘画和生活观察,深化对数学知识的理解,同时激发学生对数学学习的兴趣,培养综合素养。在课前导入环节,PPT 以轻松的话题 “聊聊喜欢的连环画” 开场,引导学生分享自己喜爱的连环画,并尝试从中寻找数学信息,自然地将数学与生活场景联系起来,为后续学习做好铺垫。核心学习任务分为三个部分。首先,“探索生活中的数学故事” 环节,鼓励学生分享生活中与数学相关的场景,如购物、整理物品等,引导学生发现数学无处不在。接着,“画出数学故事” 环节,PPT 给出了清晰的创作步骤:“先想事件,再画画面,最后添加数学信息”,并通过点评示例作品、提供优化建议,帮助学生掌握创作技巧。最后,“班级故事会” 环节,组织学生分享自己的作品,互相提出建议,并同步开展作品展示与评选活动,增强学生的参与感和成就感。在后续的达标练习中,PPT 设计了 “根据连环画讲数学故事、提出数学问题并解答” 的任务,进一步强化学生对数学知识的运用能力。最后,PPT 配套了自评和小组互评表,帮助学生梳理活动中的收获,反思学习过程。整体而言,这份 PPT 以趣味创作代替传统的机械练习,让学生在动手实践的过程中,直观地感受到数学与生活的紧密联系。通过这种创新的教学方式,学生不仅能够巩固数学知识,还能在创作中培养观察力、想象力和创造力,真正实现数学学习的趣味性和实用性。

-

含教案

第3节 跨学科实践:为节约能源设计方案物理九年级全一册人教PPT课件(含重难点训练)

页数:36 | 大小:84M这是一套专为九年级物理“能源与可持续发展”章节设计的跨学科实践课课件,主题聚焦于“为节约能源设计方案”,以家庭节能的实操规划为核心内容。课件通过整合物理、工程、材料等多学科知识,旨在培养学生的节能意识和实操能力,是一份极具创新性和实用性的教学材料。课件开篇明确学习目标,包括跨学科知识的整合运用以及节能方案的设计能力。通过展示生活中的能源浪费现象,引发学生关注并引入“优化家庭能源使用”的实践项目,激发学生参与的积极性和责任感。核心内容按照“调查—分析—优化—验证”的逻辑顺序展开。首先,指导学生调查家庭在取暖、制冷、交通等方面能源的消耗情况,帮助学生了解家庭能源使用的现状。接着,引导学生分析能源消耗中的可优化项,如高能耗设备、低效的保温措施等,为后续方案设计提供依据。在方案设计环节,课件提供了具体可行的优化建议,如更换高效保温材料、使用新能源汽车等,并结合跨学科知识,讲解材料的保温性能、新能源汽车的优劣对比等内容。这些内容不仅丰富了学生的知识储备,还帮助他们理解节能措施背后的科学原理。此外,课件还设计了模型测试环节,例如通过保温材料效果实验来验证方案的有效性。这种实践操作让学生能够直观地看到节能措施的实际效果,进一步加深对节能原理的理解,同时也培养了学生的科学探究能力和实验操作技能。在课程的最后,通过课堂练习巩固学生对能源知识的掌握,并布置“家庭节能行动计划”的拓展作业,将课堂实践延伸到学生的日常生活中,鼓励学生将所学知识应用于实际,真正实现节能目标。整套PPT以实践为核心,融合了物理、工程、材料等多学科知识,不仅帮助学生系统地学习能源与可持续发展的相关知识,还通过实际操作和跨学科应用,培养了学生的创新思维和实践能力。这是一份能够有效激发学生学习兴趣、提升综合素养的跨学科课程材料。

-

含教案

人教九年级全一册第5节 跨学科实践:制作简易调光台灯PPT课件含重难点训练

页数:26 | 大小:12M本套《人教版九年级物理全一册第5节 跨学科实践:制作简易调光台灯》PPT课件共26张,以“做一盏会呼吸的灯”为情境主线,将物理、技术与工程素养深度融合。课件开篇用“四维目标”导航:物理观念——理解滑动变阻器分压限流、电功率与亮度的关系;科学思维——运用控制变量、系统分析的方法优化电路;科学探究——经历“提出问题—设计方案—迭代改进—展示评价”的完整工程流程;科学态度与责任——树立安全用电、节能环保与团队共享意识。第1~4张通过“夜读场景”短视频抛出驱动性问题:同一盏台灯,为何有时刺眼、有时昏黄?学生头脑风暴“调亮/调暗”的可能做法,教师快速分类板书(换电源、增减电阻、PWM 调光等),顺势聚焦“滑动变阻器”这一最具可行性的课堂方案,从而锁定本节任务——用现成材料设计并制作成本低于 20 元、调光连续且无明火隐患的简易台灯。第5~8张明确学习重点:电路图绘制规范、元件选型(灯泡规格、变阻器最大电流)、安全隔离、散热路径。紧接着以“问题串”形式拆解难点:①如何计算灯泡在 3 V、6 V、9 V 时的功率与亮度?②若使用 50 Ω 1 A 滑动变阻器,如何接线才能“顺时针亮、逆时针暗”?③怎样在灯座内部实现“强弱电分离”?学生带着问题进入第9~15张的原理剖析:动画演示滑动变阻器分压、限流两种接法对灯泡两端电压的影响;实时测量数据曲线直观呈现“电压—电流—亮度”非线性关系,引导学生理解“亮度变化实质是电功率变化”。第16~20张为“任务实施”环节。课件给出“材料超市”:LED 灯珠、小螺口灯泡、滑动变阻器、电位器、USB 电源线、3D 打印灯壳、废旧台灯支架等,要求各小组在 35 分钟内完成设计—焊接—组装—调试。PPT 内嵌计时器与任务分工表:项目经理负责统筹,硬件工程师管电路,结构工程师管外壳,测试员记录数据并拍摄短视频。教师巡视时利用“投屏助手”实时展示典型小组的接线细节与问题,实现全班共享错误、即时修正。第21~24张是“展示交流”:每组 60 秒电梯演讲,现场测评“最低亮度不熄灭、最高亮度不烫手、调光过程无闪烁”三项指标;同学扫码在线评分,系统自动生成雷达图。教师补充“迭代建议”:若改用 PWM 调光模块可进一步节能 30%,若灯壳开对流孔可降低温升 8 ℃,引导学生体悟工程优化无止境。最后两张布置“升级任务”:①拍摄 2 分钟微课,用物理语言解释自家台灯调光原理;②周末走访五金市场,调研不同价位调光台灯的电路方案,撰写 300 字市场报告。整套课件以真实需求为起点,以团队协作为路径,以工程成果为落点,真正让学生在“做一盏灯”的跨学科实践中体验知识融通、能力提升与价值塑造。

-

含教案

课外古诗词诵读《行香子》《丑奴儿·书博山道中壁》部编语文九年级上册PPT课件含教案

页数:31 | 大小:45M这是一套专为《水浒传》名著导读设计的PPT课件,通过PowerPoint精心制作而成,共包含31张幻灯片。整个演示文稿结构清晰,内容丰富,旨在帮助学生深入理解和鉴赏这部经典名著。课件分为四个主要部分,每个部分都设计得环环相扣,重点突出,有助于学生逐步提升对《水浒传》的理解和鉴赏能力。课件内容概述第一部分:课前导入在课前导入环节,通过一些引人入胜的问题或与《水浒传》相关的趣味故事,激发学生的学习兴趣和好奇心。这一部分的目的是让学生对即将学习的内容产生兴趣,为后续的深入学习做好准备。例如,可以展示一些《水浒传》中的经典场景图片,或者讲述一些关于梁山好汉的有趣故事,让学生在轻松愉快的氛围中进入学习状态。第二部分:作者与背景介绍第二部分主要介绍《水浒传》的作者施耐庵及其创作背景。通过详细介绍作者的生平经历、创作动机以及当时的社会背景,帮助学生更好地理解《水浒传》的创作背景和主题思想。例如,可以讲述施耐庵生活的时代背景,以及当时社会的矛盾和冲突,这些都为《水浒传》的创作提供了丰富的素材。同时,通过展示一些与作者相关的图片或文献资料,让学生更直观地了解作者的生活和创作环境。第三部分:整体感知在整体感知环节,首先让学生进行课文朗诵,通过朗读感受《水浒传》的语言魅力和节奏韵律。接着,借助注释帮助学生理解文中的诗意和故事情节。这一部分还通过分析不同句子,对诗歌进行了深入的鉴赏。例如,可以选取一些具有代表性的句子,引导学生分析其修辞手法、情感表达和主题思想。通过这种方式,学生不仅能够理解文中的字面意思,还能够深入体会作者的情感和创作意图。第四部分:深入研讨第四部分是深入研讨环节,引导学生通过赏析句子来理解诗歌中所运用的写作手法。这一部分通过具体的例子和详细的分析,帮助学生掌握鉴赏诗歌的方法和技巧。例如,可以引导学生分析诗歌中的意象、象征手法以及情感表达,帮助他们理解诗歌的艺术特色和深刻内涵。最后,进行课堂小结,总结所学知识,并布置相关的作业,以巩固学生的学习成果。在文稿的最后,还进行了课外拓展,引导学生运用之前学到的方法来鉴赏另一首诗歌《丑奴儿书博山道中壁》。通过这种拓展延伸,不仅有助于学生巩固所学知识,还能进一步提升他们的文学素养和鉴赏能力。通过这四个部分的系统学习和研讨,学生将能够全面深入地理解《水浒传》这部经典名著,提升他们的文学鉴赏能力和语文素养。这不仅有助于学生在语文学习中取得更好的成绩,还能培养他们对经典文学作品的热爱和兴趣,为今后的学习和成长打下坚实的基础。