-

含教案

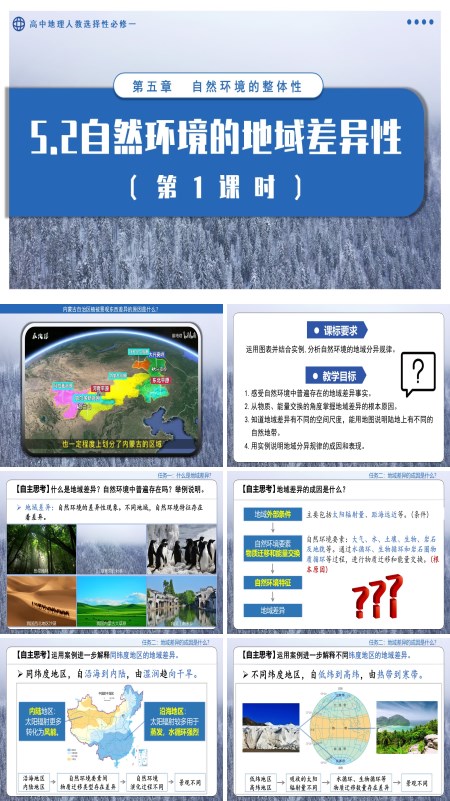

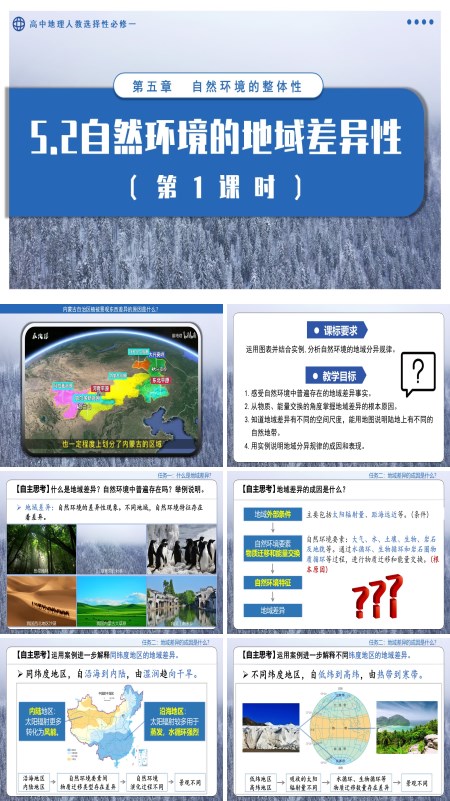

高中地理人教选择性必修一5.2自然环境的地域差异性(第1课时)PPT课件含教案

页数:34 | 大小:108M本套PPT课件专为高中地理人教版选择性必修一“自然环境的地域差异性”单元的第一课时设计,共包含34张幻灯片。该课程的核心目标是帮助学生深入理解自然环境地域差异的概念及其表现,并掌握地域分异规律的基本类型,最终能够运用这些规律分析不同地域自然环境差异的原因。课程伊始,通过展示不同地区的图片,直观地引出自然环境地域差异的主题,激发学生的好奇心,引导他们思考地域差异的成因。随后,课程通过具体案例,进一步阐释不同地域差异形成的原因,帮助学生建立起地域差异性的概念框架。课程中,以亚欧大陆为案例,结合地图认识,让学生了解纬度地带性分异规律。通过地图和气候分布带的结合,总结出地域分异规律的两个主要影响因素:热量和水分。这一部分不仅让学生认识到自然环境要素如何随纬度和水分条件的变化而变化,而且强调了地域分异规律在理解全球环境差异中的重要性。最后,通过设计例题,巩固学生对知识点的理解和记忆,同时检测学生对知识点的掌握程度。这些例题旨在将理论知识与实际问题相结合,提高学生运用地域分异规律分析问题的能力。整套PPT课件通过丰富的视觉材料、案例分析和实践练习,为学生提供了一个全面、系统的学习平台。旨在培养学生的地理学科素养,提高他们对自然环境地域差异性的认识和理解。通过本课件的学习,学生将能够更加深刻地理解自然环境的地域差异性,以及这些差异性如何影响人类活动和全球环境变化。

-

含教案

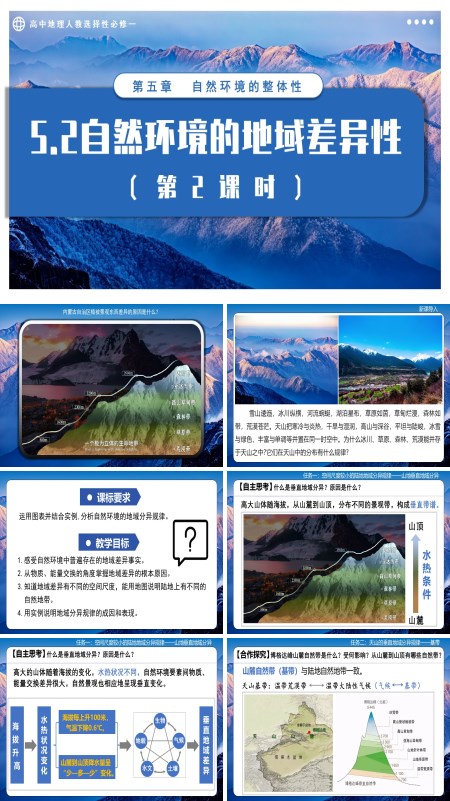

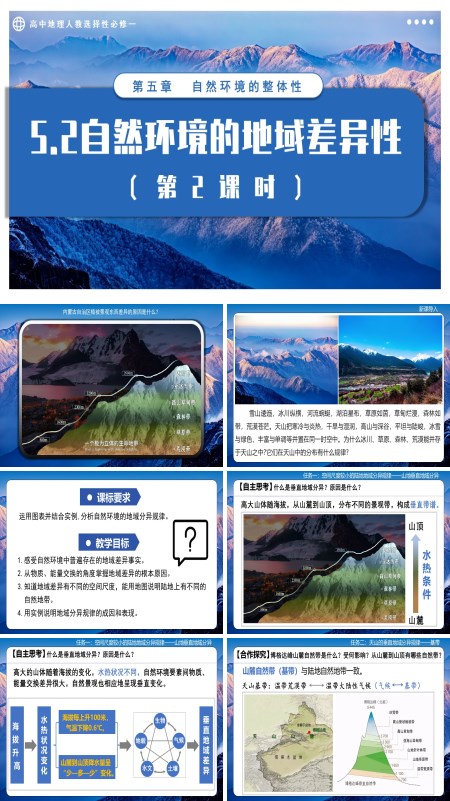

高中地理人教选择性必修一5.2自然环境的地域差异性(第2课时)PPT课件含教案

页数:38 | 大小:175M本套PPT课件是为高中地理人教版选择性必修一“自然环境的地域差异性”单元的第二课时精心制作的,共包含38张幻灯片。该课程的教学重点在于深入探讨垂直地域分异规律的特点和影响因素、非地带性现象的成因和表现,以及如何灵活运用所学规律分析不同的地理现象。课程内容涵盖了山地垂直地域分异、基带、垂直带变化规律、林线、雪线以及空间尺度更小的陆地地域分异规律等六个关键知识点。通过引导学生自主思考,结合图文形式的复习,帮助学生深入理解这些概念的定义和产生的原因。图表的运用不仅丰富了教学内容,也加深了学生对知识点的理解和记忆。课程的后半部分特别设计了例题环节,旨在帮助学生将理论知识与实际问题相结合,加深对知识点的理解。这一环节不仅有利于学生巩固所学,也便于教师检测学生对知识点的掌握程度,确保教学效果。整套PPT课件通过图表、实例分析和实践练习,为学生提供了一个直观、深入的学习平台。课件的设计旨在培养学生的地理学科素养,提高他们对自然环境地域差异性的认识和理解。通过本课件的学习,学生将能够更加深刻地理解自然环境的地域差异性,掌握分析地理现象的方法,为未来的学习和研究打下坚实的基础。

-

含教案

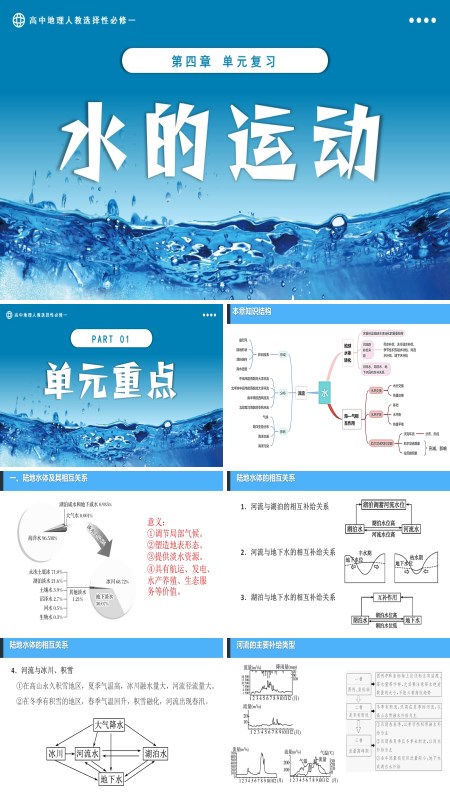

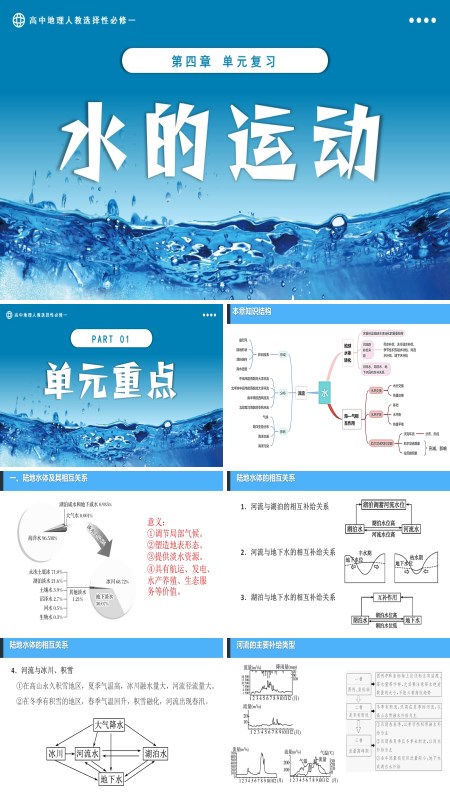

高中地理人教选择性必修一第四单元水的运动单元复习PPT课件含教案

页数:26 | 大小:8M本套PPT课件专为人教版选择性必修一第四单元“水的运动”设计,旨在通过复习加深学生对水的运动相关知识的理解。课件共26张幻灯片,分为两个核心部分,旨在帮助学生系统复习和巩固本单元的重点内容。首先,第一部分“单元重点”通过思维导图的形式,对本章的知识点进行归纳总结,构建起一个知识网络图,为学生提供了清晰的复习框架。本单元涵盖了地球水体的转化、海—气相互作用以及洋流等关键知识点,每个知识点都采用图文结合的方式呈现,使得抽象的概念变得形象生动,便于学生理解和记忆。此外,课件还巧妙地运用对比法,将相似或对立的知识点进行对照,使学生能够更加直观地掌握和区分这些知识点。第二部分“单元例题”则通过选择题和问答题两种题型,让学生在实际操作中加深对知识点的理解。这种练习不仅能够提升学生分析问题和解决问题的能力,还能帮助教师了解学生对知识点的掌握情况,以便进行针对性的指导和补充。通过这些例题的练习,学生能够将理论知识与实际问题相结合,提高应用能力。整体而言,这套PPT课件通过精心设计的内容和结构,不仅帮助学生巩固和深化对“水的运动”单元的理解,还提升了他们运用知识解决实际问题的能力。通过这样的复习课,学生能够在地理学科上获得更全面的发展,为未来的学习奠定坚实的基础。

-

含教案

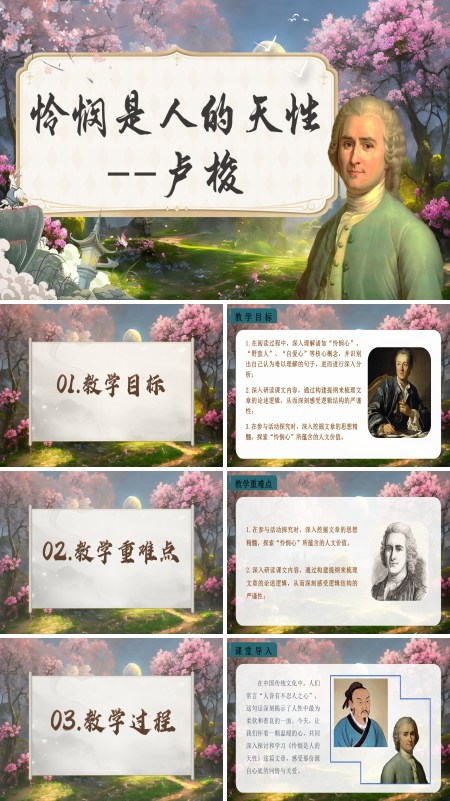

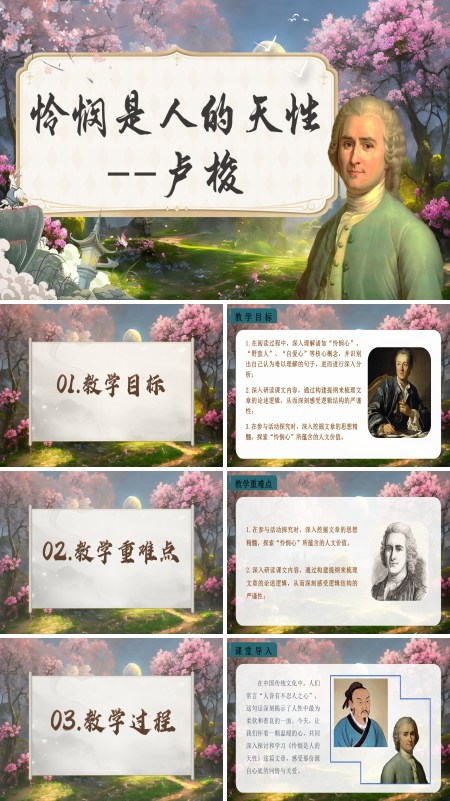

统编语文高二必修怜悯是人的天性PPT课件含教案

页数:25 | 大小:25M这是一套专为统编版语文高二必修《怜悯是人的天性》设计的演示文稿,共包含25张幻灯片。本节课教师通过精心设计的教学流程,引导学生深入理解卢梭的哲学思想和文章的论证逻辑,培养学生的阅读理解能力和批判性思维。演示文稿结构第一部分:教学目标目标一:了解卢梭的生平及其思想背景,理解文章的写作目的。目标二:掌握文章的写作结构和主要内容,梳理文章的论证思路。目标三:学习文章中运用的论证方法,如对比论证、举例论证等,提高学生的阅读理解能力。第二部分:教学重难点教学重点:理解文章的核心观点“怜悯是人的天性”,并分析其在文章中的具体体现。掌握文章的写作结构和主要内容,梳理文章的论证思路。教学难点:理解卢梭的哲学思想,特别是关于人性本善的观点。分析文章的逻辑结构,学习文章的论证方法。文章思想精华:介绍卢梭的核心思想,特别是“怜悯是人的天性”这一观点的哲学意义。第三部分:教学过程课堂导入:通过引用卢梭的名句“怜悯是人的天性”导入新课,激发学生的学习兴趣。提问学生对“怜悯”的理解,引导学生思考卢梭的观点。学习任务一:初步研读课文:要求学生快速阅读课文,回答问题,掌握文章的写作结构和主要内容。引导学生梳理文章的层次,理解每一段的主要内容。学习任务二:分析核心观点:引导学生找出文章的核心观点“怜悯是人的天性”,并分析其在文章中的具体体现。通过小组讨论,分析卢梭如何论证这一观点。学习任务三:探讨论证方法:分析文章中运用的论证方法,如对比论证、举例论证等。通过具体语句,探讨这些论证方法在表达卢梭观点中的作用。学习任务四:总结文章逻辑结构:引导学生总结文章的逻辑结构,理解文章的论证思路。通过思维导图等形式,帮助学生梳理文章的层次和逻辑关系。第四部分:课堂总结总结核心观点:再次强调文章的核心观点“怜悯是人的天性”,并回顾卢梭的论证过程。总结论证方法:总结文章中运用的论证方法及其作用,帮助学生巩固所学知识。情感升华:引导学生思考“怜悯”在现实生活中的意义,培养学生的同情心和责任感。第五部分:课后作业作业一:写一篇短文,分析卢梭“怜悯是人的天性”这一观点的哲学意义。作业二:选择文章中你最喜欢的一段,进行朗读练习,并写一篇200字左右的赏析短文,分析其语言特色。作业三:阅读卢梭的其他著作,如《社会契约论》,比较其与《怜悯是人的天性》在思想上的异同。通过这套演示文稿,学生不仅能够系统地学习《怜悯是人的天性》这篇文章,还能通过多种教学方法和课堂任务,提升他们的阅读理解能力和批判性思维能力。同时,课后作业的设计也有助于学生巩固所学内容,进一步深化对文章的理解。

-

含教案

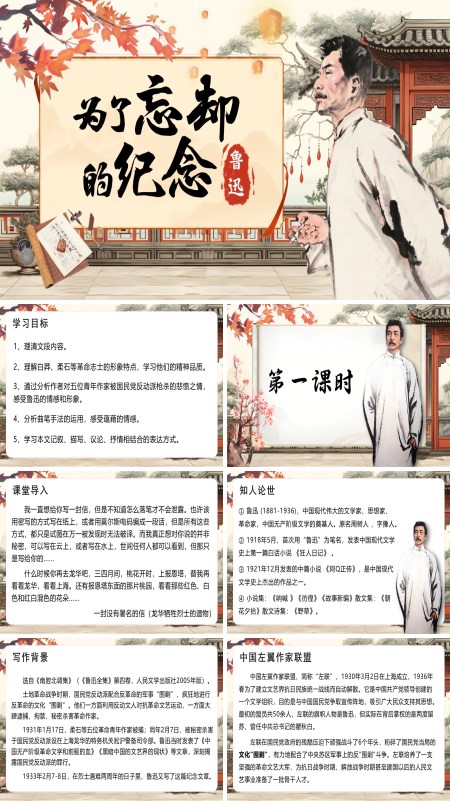

统编语文高二必修为了忘却的记念PPT课件含教案

页数:49 | 大小:15M这是一套专为统编语文高二必修课文《为了忘却的记念》设计的PPT课件模板,共包含49页幻灯片。该课件通过四个核心部分,系统地引导学生从历史背景到文本细读,再到人物形象的深入剖析,全面理解这篇经典纪念散文的文学价值与精神力量。PPT课件结构第一部分:背景导入情境创设:通过展示烈士遗书,创设情境,引导学生感受历史的沉重与烈士的英勇。烈士生平:详细介绍左联五烈士的生平事迹,帮助学生了解他们的革命精神和贡献。历史背景:介绍国民党文化“围剿”的历史背景,揭示当时的社会环境和政治形势。第二部分:文本解析文章结构梳理:以五部分结构梳理文章脉络,帮助学生理解文章的整体布局。“曲笔”艺术分析:重点分析鲁迅在文中运用的“曲笔”艺术,探讨其在表达复杂情感时的独特作用。辩证关系探讨:深入探讨“忘却”与“记念”的辩证关系,理解鲁迅在文中所表达的深刻思想。第三部分:人物分析典型事件分析:通过典型事件刻画白莽的勤奋执着和柔石的“硬气迂拙”,展现他们的革命形象。历史人物关联:将白莽和柔石与历史人物方孝孺等进行对比,深化学生对人物形象的理解。人物精神内涵:分析人物的精神内涵,理解他们在革命中的坚定信念和不屈精神。第四部分:情感探究关键语句解读:通过解读“天气愈冷了”“原来如此”等关键语句,剖析鲁迅对青年的爱护之情。复杂情感剖析:分析鲁迅在文中交织的悲愤、自责与战斗决心等复杂情感,理解他的内心世界。象征手法探讨:通过“夜正长,路也正长”的象征手法,揭示鲁迅对革命的坚定信念和对未来的希望。教学目标知识与能力:了解左联五烈士的生平事迹和国民党文化“围剿”的历史背景,理解文章的时代意义。掌握文章的结构和脉络,理解“曲笔”艺术和“忘却”与“记念”的辩证关系。过程与方法:通过文本细读和历史语境结合,引导学生深入理解文章的文学价值和精神力量。通过人物事件分析、语言特色解读和情感脉络梳理,帮助学生立体呈现文章的内涵。情感态度与价值观:通过学习《为了忘却的记念》,感受鲁迅对青年的爱护之情,理解他的复杂情感。培养学生对革命先烈的敬仰之情,引导他们思考革命精神的传承和发扬。教学重难点教学重点:通过烈士遗书创设情境,介绍左联五烈士生平及历史背景,帮助学生理解文章的时代意义。以五部分结构梳理文章脉络,重点分析“曲笔”艺术和“忘却”与“记念”的辩证关系。教学难点:通过典型事件刻画白莽和柔石的革命形象,关联历史人物深化理解。通过关键语句解读鲁迅的复杂情感,理解“夜正长,路也正长”的象征意义。通过这套PPT课件,学生能够系统地学习《为了忘却的记念》这篇经典纪念散文,不仅能够理解作品的文学价值和社会意义,还能通过多维度的解读,深入体会鲁迅的情感世界和革命信念。

-

八年级上册生物《保护生物的多样性》的PPT模板

页数:22 | 大小:11MPPT模板从五个部分来展开介绍关于《保护生物的多样性》的教学内容。PPT模板的第一部分阐述了白鳍豚濒临灭绝的五大原因以及本节课的两个学习目标。第二部分介绍了生物在自然情况、人类活动影响两种状态下的灭绝速度,并阐述了金丝猴、珙桐等珍稀动植物的基本信息。第三部分通过展示了相关资料来引导学生思考,并归纳了生物多样性面临威胁的主要原因。第四部分阐述了保护生物多样性的主要措施。

-

高中语文人教版高一必修《雨巷》课件PPT

页数:14 | 大小:35M这个PPT主要分为六个部分。PPT的第一个部分向我们介绍的是作者戴望舒的简介。PPT的第二个部分向我们介绍的是写作背景等等内容。PPT的第三个部分向我们介绍的是写作原型等等内容。PPT的第四个部分向我们介绍的是写作感知等等内容。PPT的第五个部分向我们介绍的是走进雨巷,初读感知。PPT的第六个部分向我们介绍的是文思脉络,示范归纳。

-

含教案

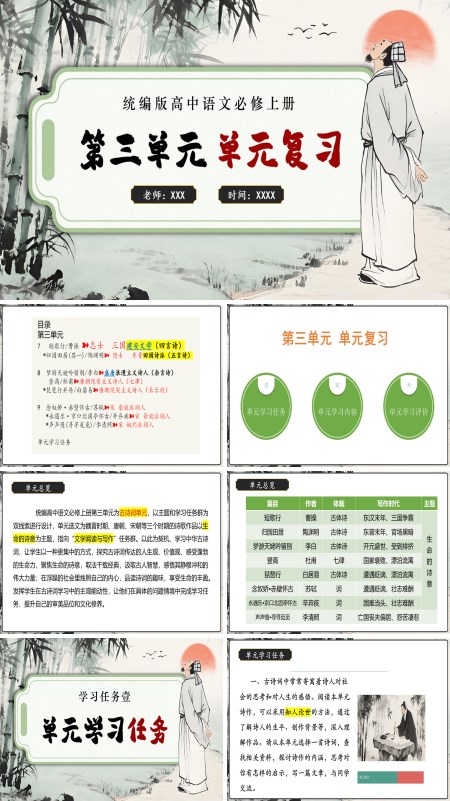

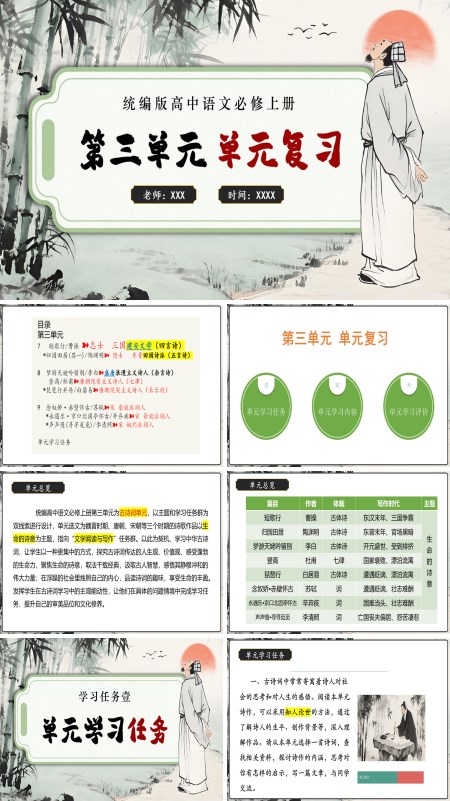

高一语文同步备课系列统编必修上册第三单元单元复习PPT课件含知识清单

页数:70 | 大小:28M这是一套专为高一语文第三单元复习设计的同步备课演示文稿,共包含70张幻灯片。通过本节课的复习,学生将深入了解古代诗歌的发展脉络,掌握不同时期诗歌的独特风格与特点,并充分领略古典诗歌的无穷魅力。通过反复诵读经典诗歌,学生能够精准把握诗歌的表现手法,并深刻理解其在作品中的重要作用。此外,通过开展小组合作探究活动,学生可以从多元视角解读诗歌,勇于表达自己的见解,培养批判性思维与团队协作能力。该演示文稿由四个部分组成。第一部分为“单元学习任务”,着重介绍“知人论世”的诗歌鉴赏方法。通过分析诗人的生平经历、创作背景与时代环境,引导学生深入理解诗歌内涵,学会从宏观角度把握作品的思想情感与艺术价值,为后续学习奠定坚实基础。第二部分为“单元学习内容”,聚焦于本单元的三首经典诗歌。首先对《短歌行》的主旨大意进行剖析,揭示曹操在诗中表达的建功立业的渴望与对贤才的渴慕之情;接着探讨《归园田居》的主旨与艺术手法,分析陶渊明如何通过细腻的描写与真挚的情感,展现对田园生活的向往与对官场的厌倦;最后对《梦游天姥吟留别》进行简要说明,梳理李白在诗中所展现的浪漫主义情怀与对自由的追求,以及其独特的艺术风格与表现手法。第三部分为“单元学习评价”,通过单项选择题和问答题的形式,全面检测学生对本单元知识的掌握程度。单项选择题主要考查学生对诗歌基础知识、作家作品的识记与理解能力;问答题则注重考查学生的分析鉴赏能力,引导学生深入思考诗歌的主旨、手法与情感表达,进一步巩固所学知识,提升学习效果。第四部分为“课堂小结和作业布置”。课堂小结部分对本节课的重点内容进行系统梳理,帮助学生回顾古代诗歌的发展历程、鉴赏方法与重点作品的特色,强化记忆与理解。作业布置则包括基础巩固题与拓展延伸题,基础题旨在帮助学生巩固课堂所学,熟练掌握诗歌鉴赏的基本方法与知识要点;拓展题则鼓励学生进一步阅读相关诗歌作品,拓宽视野,提升文学素养,为今后的诗歌鉴赏与创作打下坚实基础。通过这套演示文稿的教学设计,学生将系统复习第三单元的重点知识,深入理解古代诗歌的精髓,提升诗歌鉴赏与分析能力,同时培养团队合作精神与自主学习能力,为今后的语文学习奠定坚实基础。

-

含教案

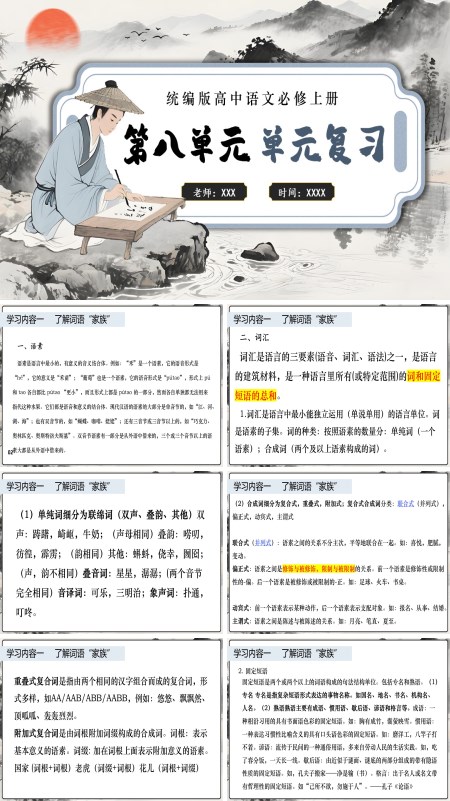

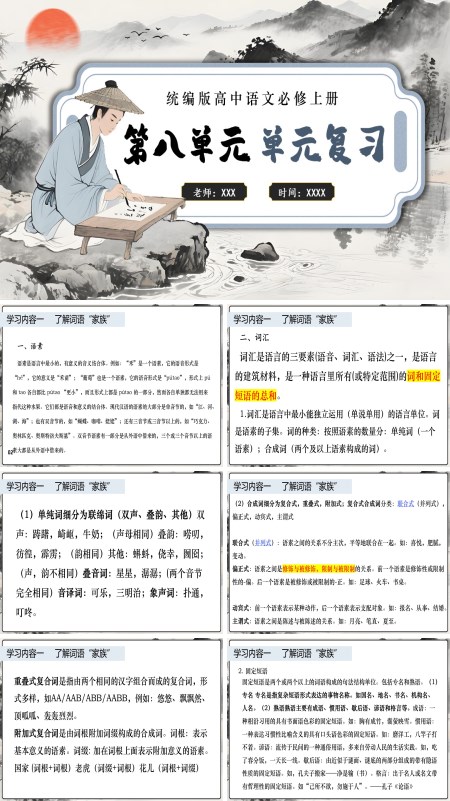

高一语文同步备课系列统编必修上册第八单元单元复习PPT课件含知识清单

页数:24 | 大小:2M这是一套针对高一语文第八单元复习的同步备课演示文稿,共24张幻灯片。本节课教师通过引导学生关注汉语词语的来源与演变,帮助学生掌握词语解释的方法,提升语言运用能力,同时让学生领略汉语的独特魅力。此外,通过探究词语背后蕴含的历史文化和社会信息,学生能够深刻理解汉语言文字所承载的民族智慧,进而提升文化素养。该演示文稿分为四个部分。第一部分为“基础知识的学习”,重点在于词汇、短语和成语的积累。通过系统的梳理和复习,帮助学生巩固本单元的重点词语,丰富词汇储备,为语言表达和写作提供坚实基础。第二部分为“古今词义的联系与区别”。这一部分首先介绍了词义演变的基本概念,包括词的本义、基本义和引申义等,帮助学生理解词语在历史发展中的变化规律。接着,通过实例讲解词义辨析和词语的正确使用,避免学生在实际运用中出现误解或误用。最后,对重点句式进行赏析,引导学生从语言结构和表达效果的角度深入理解经典语句,提升语言鉴赏能力。第三部分为“合成词分类”,主要介绍了复合式、重叠式和附加式三种合成词的构成方式。通过分析不同类型合成词的特点和使用场景,帮助学生理解汉语词汇的丰富性和多样性,同时为写作和语言表达提供更精准的词汇选择依据。第四部分为“语言的语素”。这一部分聚焦于语素这一语言学的基本单位,帮助学生理解语素在构成词语中的作用和意义。通过对语素的分类和实例分析,学生能够更好地掌握词语的构成规律,进一步提升对汉语词汇的理解和运用能力。通过这套演示文稿的教学设计,学生不仅能够系统复习第八单元的重点知识,还能在语言运用和文化素养方面得到全面提升。这种综合性的复习方式有助于学生构建知识体系,增强对汉语的热爱和认同感,为今后的语文学习奠定坚实基础。

-

含教案

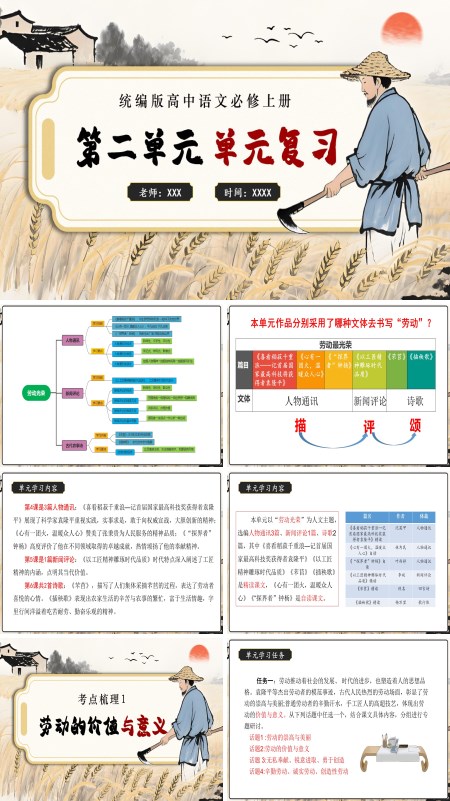

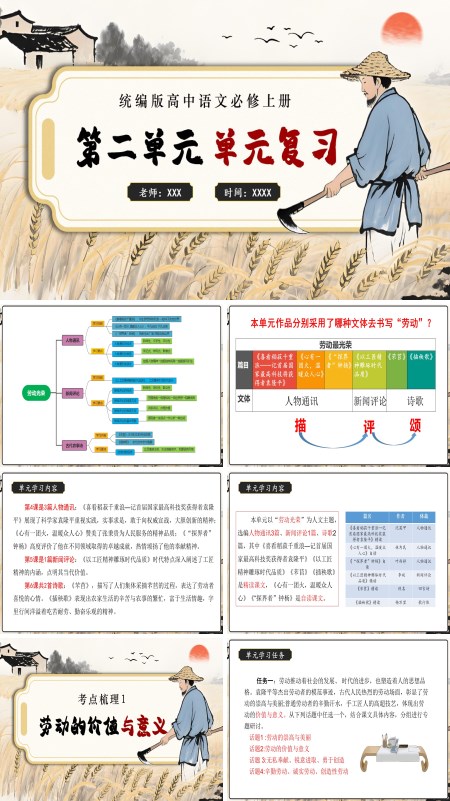

高一语文同步备课系列统编必修上册第二单元单元复习PPT课件含知识清单

页数:76 | 大小:19M这是一套专为高一语文第二单元复习设计的同步备课PPT,共76页。本节课的教学目标是通过多种课堂活动,引导学生树立正确的劳动观念,体会劳动的价值和意义。教师通过阅读、分析和讨论等教学手段,帮助学生深入理解文本含义,掌握通讯、新闻评论和诗歌等不同文学题材的特点。这些活动不仅能够培养学生的自主学习能力,还能提升他们的信息提取和分析能力。该PPT由三个部分组成。第一部分为“劳动的价值与意义”,这一板块首先介绍了劳动的概念及其在社会发展和个人成长中的重要性。接着,对本单元的五篇课文内容进行总结,提炼出每篇课文的核心观点和主题思想。最后,聚焦于课文中所展现的主要事迹和人物精神,通过具体事例引导学生理解劳动的高尚与伟大,以及劳动精神在当代社会的传承与发扬。第二部分为“人物通讯与新闻评论”,这一部分主要围绕新闻写作的相关知识展开。首先介绍了新闻的分类,包括消息、通讯、特写、评论等不同类型的特点和用途。接着,重点讲解人物通讯的写作特点,如如何通过具体事例展现人物形象、如何运用细节描写增强感染力等。此外,还介绍了常见的人物通讯标题类型和写作技巧,帮助学生掌握新闻标题的吸引力和准确性。第三部分为“新闻推荐书写作”,这一部分旨在指导学生如何撰写新闻推荐书。首先介绍了推荐书的基本格式要求,包括标题、称呼、正文、结尾和署名等部分的规范写法。其次,对优秀新闻的评价标准进行了详细讲解,如新闻的真实性、时效性、客观性、深度和可读性等方面。通过这些内容的学习,学生能够更好地理解新闻的价值,学会从专业角度评价新闻作品,并掌握撰写新闻推荐书的方法。通过这套PPT的教学设计,学生不仅能够系统复习第二单元的重点知识,还能在思想上树立正确的劳动观念,提升对新闻写作的理解和应用能力。这种综合性的复习方式有助于学生构建知识体系,增强对劳动精神的认同感,同时为今后的语文学习和写作实践奠定坚实基础。

-

含教案

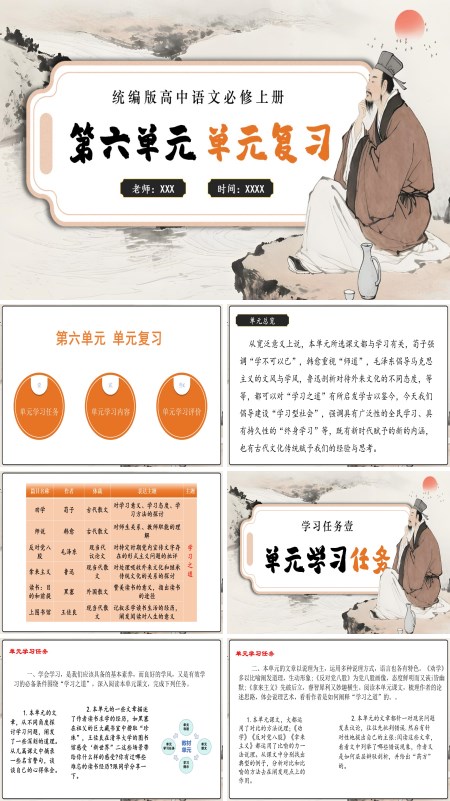

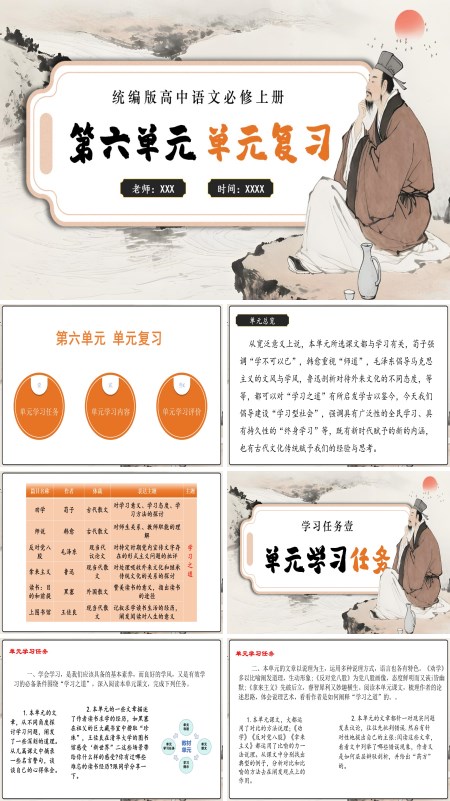

高一语文同步备课系列统编必修上册第六单元单元复习PPT课件含知识清单

页数:39 | 大小:7M这是一套针对高一语文第六单元复习的同步备课演示文稿,共包含39张幻灯片。本节课的教学目标是通过引导学生反复诵读课文,让他们在感受文言文韵律美的同时,加深对文意的理解。此外,教师还会对课文内容进行详细讲解,要求学生在阅读过程中对重点字词和语句进行圈点批注,并写下自己的感悟和理解。这一过程不仅能够培养学生的自主学习能力,还能有效发展他们的批判性思维。该演示文稿由三个部分组成。第一部分为“议论文文体知识”,这一板块首先介绍了议论文的基本特点,包括其逻辑性、针对性和说服力等方面。接着,详细讲解议论文的三要素,即论点、论据和论证,帮助学生理解如何构建一篇完整的议论文。最后,对议论文的分类进行梳理,包括立论文、驳论文等不同类型,让学生对议论文的多样性有更清晰的认识。第二部分为“课文内容分析”,这一部分聚焦于本单元的四篇经典课文:《劝学》《师说》《反对党八股》和《拿来主义》。教师将引导学生深入分析每篇文章的主旨思想和论证方法。例如,《劝学》强调学习的重要性,通过比喻和对比的论证手法,阐述学习的积累和坚持;《师说》则探讨尊师重道的观念,运用对比论证和举例论证,批判当时社会的不良风气。通过对这些经典篇章的分析,学生能够更好地理解古人的智慧和思想,同时学习议论文的写作技巧。第三部分为“单元学习评价”,这一部分旨在检测学生对本单元知识的掌握程度,并促进他们的学习反思。一方面,通过展示随堂检测题,帮助学生巩固重点知识,检验学习效果;另一方面,鼓励学生分享学习收获,总结本单元的学习心得和体会,进一步加深对知识的理解和记忆。通过这套演示文稿的教学设计,学生不仅能够系统复习第六单元的重点知识,还能在文言文诵读和议论文写作方面得到全面提升。这种综合性的复习方式有助于学生构建知识体系,增强对经典文化的理解,同时为今后的语文学习和写作实践奠定坚实基础。这是一套针对高一语文第六单元复习的同步备课演示文稿,共包含39张幻灯片。本节课的教学目标是通过引导学生反复诵读课文,让他们在感受文言文韵律美的同时,加深对文意的理解。此外,教师还会对课文内容进行详细讲解,要求学生在阅读过程中对重点字词和语句进行圈点批注,并写下自己的感悟和理解。这一过程不仅能够培养学生的自主学习能力,还能有效发展他们的批判性思维。该演示文稿由三个部分组成。第一部分为“议论文文体知识”,这一板块首先介绍了议论文的基本特点,包括其逻辑性、针对性和说服力等方面。接着,详细讲解议论文的三要素,即论点、论据和论证,帮助学生理解如何构建一篇完整的议论文。最后,对议论文的分类进行梳理,包括立论文、驳论文等不同类型,让学生对议论文的多样性有更清晰的认识。第二部分为“课文内容分析”,这一部分聚焦于本单元的四篇经典课文:《劝学》《师说》《反对党八股》和《拿来主义》。教师将引导学生深入分析每篇文章的主旨思想和论证方法。例如,《劝学》强调学习的重要性,通过比喻和对比的论证手法,阐述学习的积累和坚持;《师说》则探讨尊师重道的观念,运用对比论证和举例论证,批判当时社会的不良风气。通过对这些经典篇章的分析,学生能够更好地理解古人的智慧和思想,同时学习议论文的写作技巧。第三部分为“单元学习评价”,这一部分旨在检测学生对本单元知识的掌握程度,并促进他们的学习反思。一方面,通过展示随堂检测题,帮助学生巩固重点知识,检验学习效果;另一方面,鼓励学生分享学习收获,总结本单元的学习心得和体会,进一步加深对知识的理解和记忆。通过这套演示文稿的教学设计,学生不仅能够系统复习第六单元的重点知识,还能在文言文诵读和议论文写作方面得到全面提升。这种综合性的复习方式有助于学生构建知识体系,增强对经典文化的理解,同时为今后的语文学习和写作实践奠定坚实基础。

-

含教案

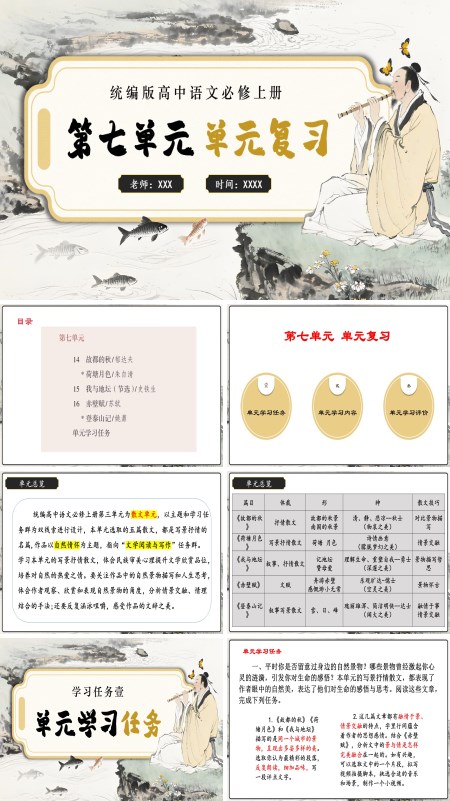

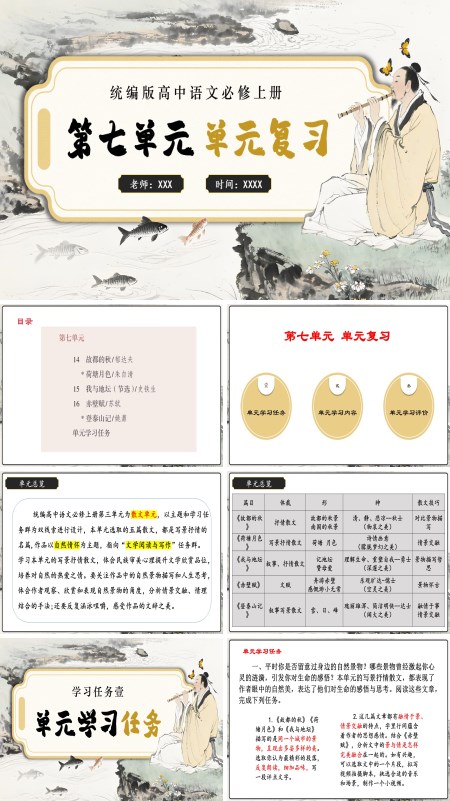

高一语文同步备课系列统编必修上册第七单元单元复习PPT课件含知识清单

页数:57 | 大小:13M这是一套专为高一语文第七单元复习设计的PPT,共57页。通过本单元的复习课,同学们将从多个角度深入体会作品对自然的描写,感受作者对自然和人生的深刻感悟。同时,本节课还要求学生对课本内容进行反复诵读,通过诵读,同学们不仅能够感受到散文的节奏美和韵律美,还能深刻体会作者的情感,从而培养他们的语感和文学鉴赏能力。此外,通过本节课的学习,学生们将更加热爱自然、敬畏自然,进一步提升他们的人文素养。这份PPT由五个部分构成。第一部分是《故都的秋》的复习。该模板首先对课文的写作特点进行介绍,分析作者如何通过细腻的笔触描绘出故都秋色的独特韵味。接着,重点讲解写景技巧和语言特点,引导学生体会作者用词的精妙和表达的生动。最后,通过展示景物之美,帮助学生深入理解课文所传达的情感和意境。第二部分是《荷塘月色》的复习。这一部分首先介绍课文的主旨思想,引导学生理解作者在文中所表达的复杂情感和对自然的热爱。接着,对课文进行段落分层讲解,帮助学生梳理文章结构,把握文章脉络。最后,对课文的写作手法进行简要说明,分析作者如何运用比喻、拟人等修辞手法增强文章的表现力。第三部分是《我与地坛》的复习。这一部分主要围绕课文明线和暗线展开。明线是作者对地坛的描写,展现了地坛的四季变化和自然之美;暗线则是作者对生命、对母亲的深刻思考。通过分析明线和暗线的关系,引导学生理解文章的深层含义,感受作者对生命的敬畏和对母爱的缅怀。第四部分是《赤壁赋》的复习。这一部分通过对课文的深入分析,帮助学生理解苏轼在文中所表达的豁达人生观和对自然的敬畏之情。通过对文中经典语句的赏析,引导学生体会苏轼的文学魅力和哲学智慧。第五部分是《登泰山记》的复习。这一部分重点分析姚鼐如何通过对泰山的描写,展现泰山的雄伟壮丽和自然之美。同时,引导学生体会作者在攀登过程中所表现出的坚韧不拔的精神和对自然的敬畏之情。通过这五个部分的精心设计,本单元复习课不仅帮助学生系统回顾了课文内容,还进一步提升了他们的文学鉴赏能力和语文素养。通过反复诵读和深入分析,学生们能够更好地理解作品的内涵,感受自然与人生的美好,同时也培养了他们热爱自然、敬畏自然的情感。

-

含教案

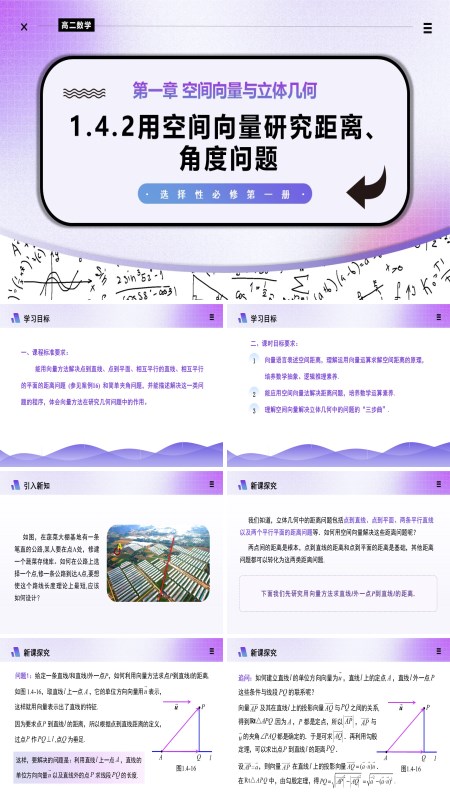

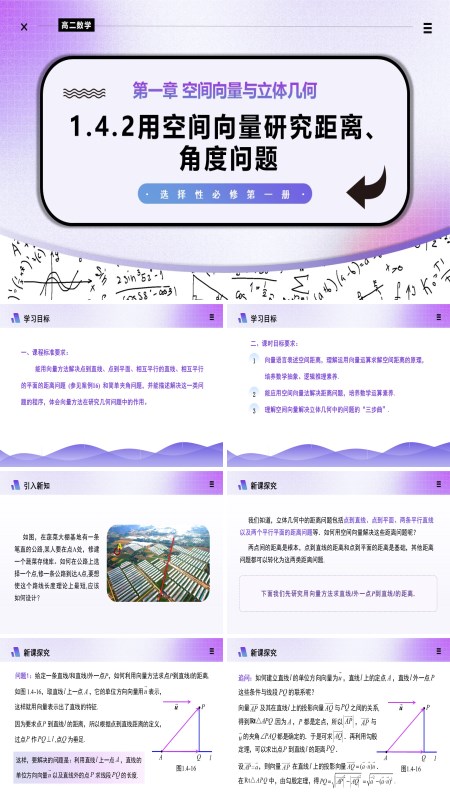

高二数学选择性必修第一册1.4.2用空间向量研究距离问题(第1课时)PPT课件含教案

页数:71 | 大小:11M本套PPT模板在内容上首先介绍了本节课的教学目标,包括掌握利用空间向量求各种距离的方法、理解空间向量在研究距离问题中的作用等;接着导入新课,通过探究题激发学生学生的学习兴趣,研究用向量如何求解直线外一点到直线的距离;然后总结点到直线距离的公式,并将推导过程类比推理到点到平面的计算公式,比较了二者的区别;最后带领学生完成课堂练习题,应用新知识;

-

含教案

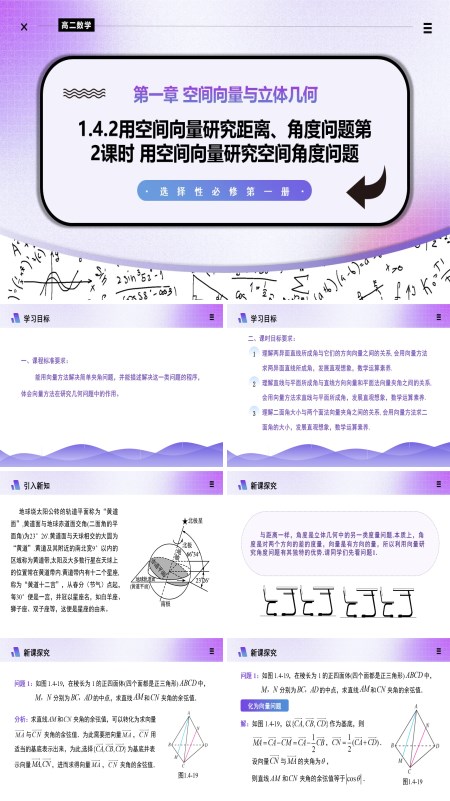

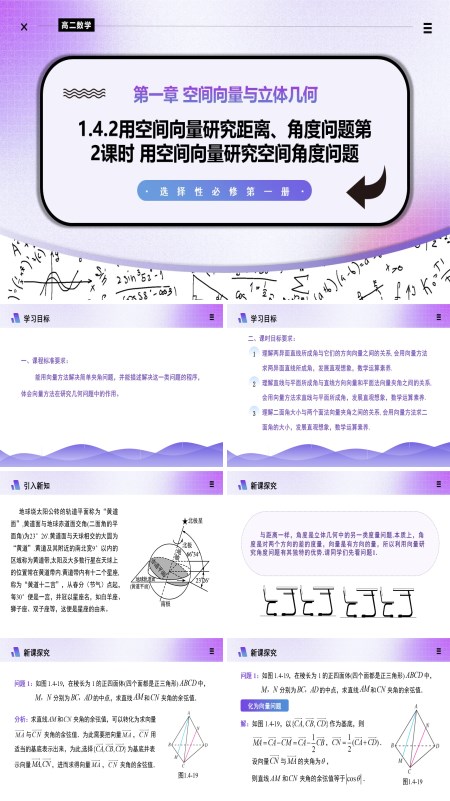

高二数学选择性必修第一册1.4.2用空间向量研究夹角问题(第2课时)PPT课件含教案

页数:74 | 大小:12M该课件以幻灯片的形式介绍了用空间向量解决距离和角度问题的内容,方便教师在使用PowerPoint时更好的介绍本节课的学习目标。PPT课件依次介绍了学习目标、引入新知、新课探究、应用新知、能力提升、课堂小结、作业布置、课后作业答案等方面的内容。这套PPT课件最大的特色在于它提供了大量的变式练习,可以帮助学生拓展思考问题的角度,锻炼数学思维的能力。

-

含教案

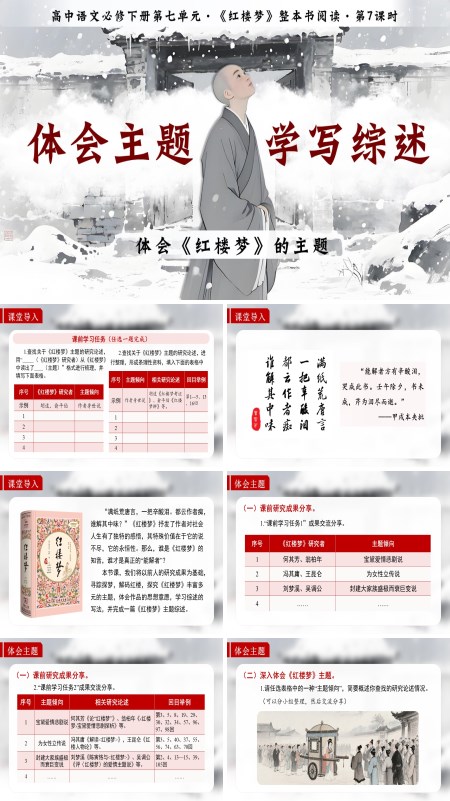

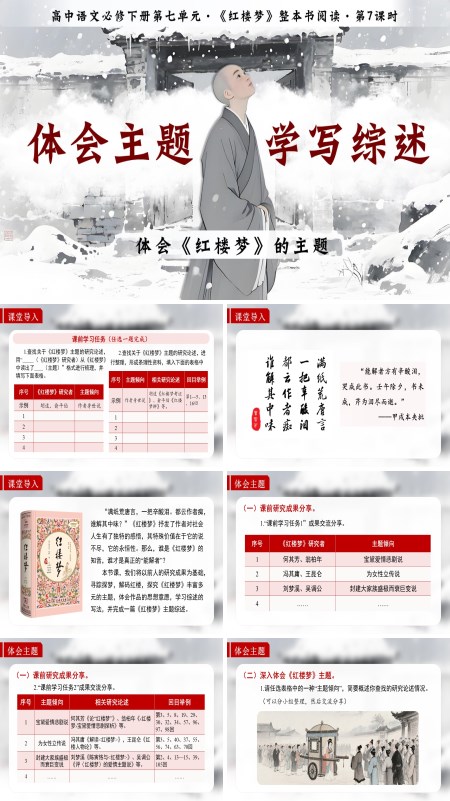

高一语文统编必修下册《红楼梦》第7课时:体会主题 学写综述PPT课件含教案

页数:34 | 大小:15M这是一套专为《红楼梦》第7课时设计的PPT课件,共34页。本节课旨在帮助学生深入理解《红楼梦》的故事情节和人物形象,并通过精读文本、提炼主题,提升学生的综合分析能力,使他们能够从不同角度把握文学作品的主题内涵。此外,通过引导学生从多角度和多层次体会作品的主题思想,激发他们对经典文学作品的探究兴趣。该PPT课件由四个部分组成。第一部分是“课堂导入”,首先介绍本节课的课前学习任务,帮助学生做好预习准备。接着,对《红楼梦》的主题进行简要介绍,引导学生思考作品的核心思想,为后续的深入探讨奠定基础。第二部分是“体会主题”,主要围绕《红楼梦》的研究者及其主题倾向展开。通过介绍不同学者对《红楼梦》主题的研究成果,展示多种主题解读的可能性,如“爱情悲剧说”“家族兴衰说”“社会批判说”等。接着,引导学生结合文本内容,深入体会《红楼梦》的主题思想,鼓励他们提出自己的见解和理解。这一环节旨在帮助学生学会从不同角度分析和理解文学作品的主题,培养批判性思维能力。第三部分是“学写综述”,一方面梳理了《红楼梦》主题研究的主要论述,帮助学生了解学术界对这一问题的探讨历程和主要观点;另一方面,介绍综述写作的基本要求和方法,指导学生如何撰写关于《红楼梦》主题研究的综述文章。这一环节不仅提升了学生的学术写作能力,还帮助他们系统地整理和总结所学知识。第四部分是“课堂小结和作业布置”。在课堂小结环节,教师对本节课的重点内容进行回顾,帮助学生巩固所学知识。作业布置则包括基础性作业和拓展性作业。基础性作业要求学生撰写一篇关于《红楼梦》主题的短文,巩固课堂所学;拓展性作业则鼓励学生进一步查阅相关资料,撰写一篇关于《红楼梦》主题研究的综述,培养他们的自主学习能力和学术研究能力。通过这套PPT课件,学生不仅能够深入理解《红楼梦》的主题内涵,还能在精读文本、分析主题和撰写综述的过程中,提升综合分析能力和学术写作能力。这种结构化的教学设计,有助于激发学生对经典文学作品的探究兴趣,培养他们的独立思考能力和学术素养。

-

含教案

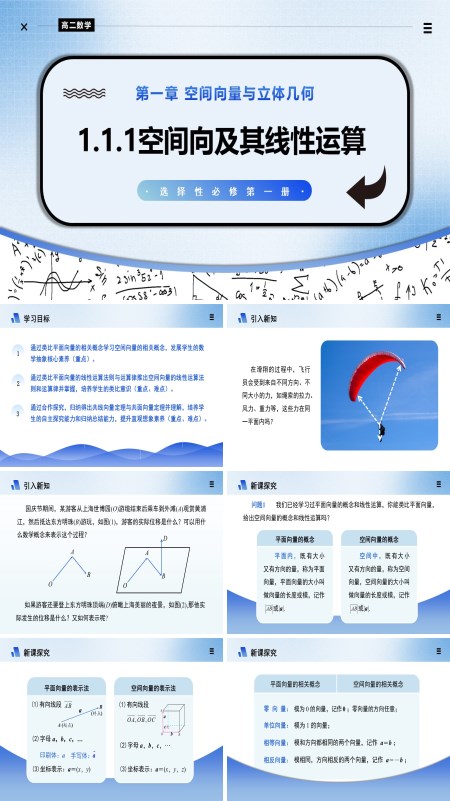

高二数学选择性必修第一册1.1.1空间向量及其线性运算PPT课件含教案

页数:35 | 大小:18M这份PowerPoint由六个部分构成。第一部分内容是学习目标,学生首先能够学习空间向量的相关概念,其次可以掌握空间向量的线性运算法则,最后能够归纳出共线向量定理与共面向量定理。第二部分内容是导入新知,这一部分首先介绍了飞行员在滑翔过程中的不同力,从而引导学生思考。第三部分内容是新课探究,这一部分主要包括平面向量和空间向量的概念、表示法、运算法则。第四部分内容是学习新知,包括平面、空间以及三个不共线的空间向量共线的充要条件。第五部分内容是应用新知识和能力提升。第六部分内容是课堂小结和作业布置的。

-

含教案

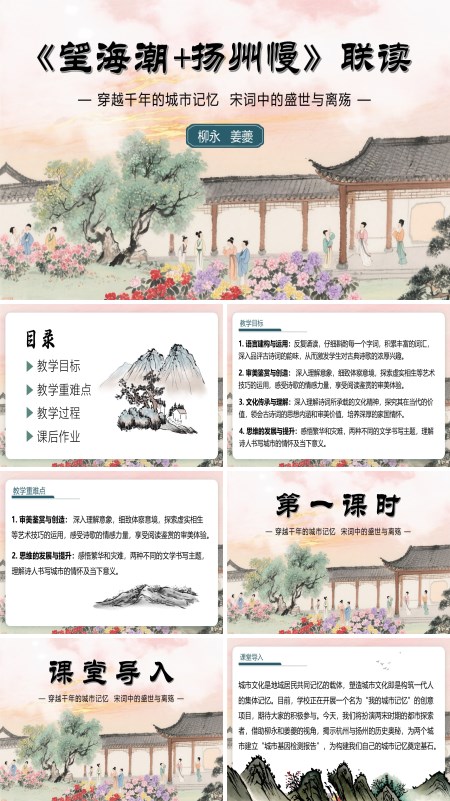

高二语文选择性必修下册《望海潮》《扬州慢》联读PPT课件含教案

页数:34 | 大小:13M本套演示文稿围绕高二语文选择性必修下册的《望海潮》与《扬州慢》两首经典宋词展开,共34张幻灯片。在教学过程中,教师运用了多种教学方法,如对比分析法和情境教学法,将两首诗词从内容、意象、表现手法等多个方面进行深入分析与对比。通过这种教学方式,学生不仅能够清晰地感受到两首诗词在艺术风格和情感表达上的差异,还能体会到古典诗词丰富多样的艺术魅力,从而有效提升他们的鉴赏能力。PPT分为四个部分。第一部分是教学目标,涵盖了语言建构与应用、审美鉴赏与创造、文化传承与理解以及思维的发展与提升。通过本节课的学习,学生将能够在语言层面深入理解两首诗词的用词、修辞和句式特点;在审美层面领略诗词的意境之美、情感之深;在文化层面理解宋词背后的历史文化内涵;在思维层面通过对比分析培养逻辑思维和创造性思维能力。第二部分是教学重难点。这一部分首先聚焦于提高学生的审美鉴赏能力,通过对比分析两首诗词在风格、意象、情感等方面的特点,引导学生学会从细节中感受诗词的美感。其次,注重培养学生的创造能力,鼓励他们在理解的基础上进行诗词创作或改编,以加深对诗词艺术的理解。最后,进一步提升学生的思维品质,通过深入探讨诗词的内涵和背景,培养学生的批判性思维和深度思考能力。第三部分是教学过程。这一部分主要包括课堂导入和学习任务。课堂导入环节通过展示与两首诗词相关的图片、音乐或历史背景,营造出浓厚的学习氛围,激发学生的学习兴趣。学习任务则围绕对比分析展开,引导学生从诗词的内容、意象、表现手法等方面进行深入探究,通过小组讨论、教师点拨等方式,帮助学生逐步理解两首诗词的异同,并总结出各自的艺术特色。第四部分是课后作业。作业设计旨在巩固课堂所学,同时拓展学生的思维。基础作业可以包括对两首诗词的背诵、注释和翻译,以加深学生对诗词内容的理解。拓展作业则可以引导学生进行诗词创作,或者要求他们查阅相关资料,撰写一篇关于两首诗词的比较分析文章,进一步提升学生的文学鉴赏能力和写作能力。通过本套演示文稿的教学设计,学生不仅能够深入理解《望海潮》与《扬州慢》两首经典宋词,还能在审美、思维和文化素养等方面得到全面提升,为他们今后的文学学习和人文素养发展奠定坚实基础。

-

含教案

高二语文选择性必修下册《归去来兮辞》(并序)PPT课件含教案

页数:52 | 大小:18M本套演示文稿围绕高二语文选择性必修下册的《归去来兮辞》展开,共包含52张幻灯片。通过本课学习,同学们将深入掌握文中的文言实词、虚词及特殊句式,同时结合文本语言特色,体会文言文的表达魅力,提升语言鉴赏能力。此外,通过对文中意象与典故的分析,同学们能够深刻领悟陶渊明的人生态度,进而树立积极向上的人生价值观。演示文稿共分为五个部分。第一部分为知识链接,首先介绍“辞”这一文体的概念与特点,接着展示作者陶渊明的身份背景及其作品,最后探究作品的创作背景。第二部分聚焦于疏通字词、理解文意,依次介绍题目含义、课文译文,并简要说明陶渊明辞官的原因。第三部分着重解析文章内容,体会作者情感。第四部分深入剖析文本内涵。第五部分则对本课内容进行总结回顾。通过这套演示文稿,同学们不仅能系统地学习《归去来兮辞》的文言知识,还能深入理解陶渊明的思想情感,提升语文素养,培养积极的人生态度。

-

含教案

高二语文选择性必修下册《兰亭集序》PPT课件含教案

页数:28 | 大小:13M这是一套专为高二语文选择性必修下册《兰亭集序》设计的演示文稿,共包含28张幻灯片。本节课通过多样化的教学手段,旨在帮助学生深入理解课文内容,提升语文素养。首先,通过多种形式的朗读,学生能够充分感受文章的语言之美和韵律之妙。同时,教师设置了具有启发性的问题,引导学生积极思考,培养他们的思维能力。此外,利用多媒体技术,教师展示了兰亭雅集的图片和书法作品,为学生创设了生动的课堂情境。这种直观的教学方式不仅增强了学生的学习兴趣,还让他们深刻感受到中国古代文人的雅集文化和书法艺术的独特魅力。该演示文稿由五个部分组成。第一部分是“教学目标”,明确了本节课的核心任务,包括语言建构与应用、思维发展与提升等方面。这些目标为学生的学习提供了清晰的方向,帮助他们在课堂上有的放矢。第二部分是“序的定义”,系统地介绍了序的概念、作用以及类型与特点。通过对序的深入讲解,学生能够更好地理解《兰亭集序》在文学史上的地位和价值,同时也为他们今后阅读和写作序文奠定了基础。第三部分是“作者和作品介绍”,一方面详细介绍了王羲之的生平事迹,帮助学生了解这位“书圣”的人生经历和思想境界;另一方面,深入探讨了《兰亭集序》的创作背景,使学生能够从历史和文化的维度理解这篇经典作品的深刻内涵。第四部分是“课堂任务”,包括疏通字词和解析内容。在疏通字词环节,教师引导学生掌握文中的重点实词、虚词和特殊句式,夯实文言文基础知识。在解析内容环节,通过对文章结构和情感脉络的分析,帮助学生深入理解《兰亭集序》的思想情感和艺术特色。第五部分是“课堂总结”,对本节课的重点内容进行回顾和梳理,帮助学生巩固所学知识,加深对《兰亭集序》的理解和记忆。通过这套演示文稿,学生不仅能够深入理解《兰亭集序》的语言艺术和思想情感,还能在多媒体情境的辅助下,直观地感受中国古代文人的雅集文化和书法艺术的魅力。这种综合性的教学设计,有助于激发学生的学习兴趣,提升他们的语文素养和文化自信。

-

含教案

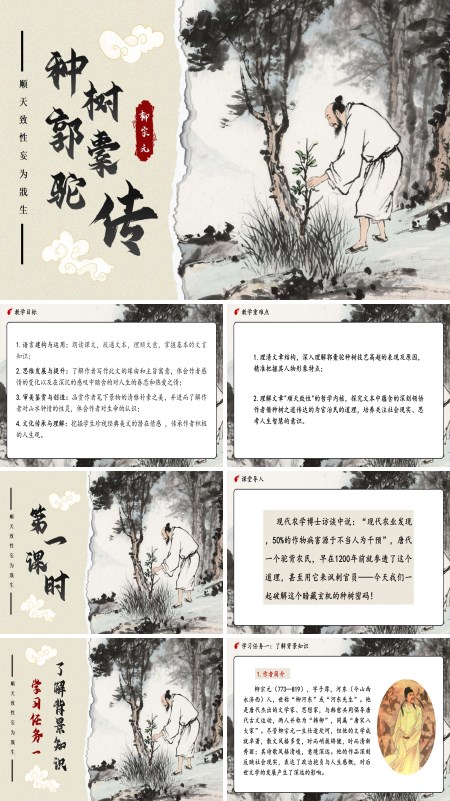

高二语文选择性必修下册《种树郭橐驼传》PPT课件含教案

页数:31 | 大小:24M《种树郭橐驼传》是高二语文选择性必修下册的一篇经典文言文,其配套的PPT课件共31张幻灯片,旨在通过系统的教学设计,引导学生深入理解课文内容,汲取其中蕴含的智慧,并体会作者传达的深刻思想。本课程分为两个课时,每个课时都包含精心设计的教学环节,以帮助学生更好地掌握知识并提升思维能力。第一课时主要聚焦于基础知识的积累和文言文的深入解读。课件的第一部分是“了解背景知识”,通过详细介绍课文的作者柳宗元以及写作背景,帮助学生更好地理解文本的创作动机和时代背景。柳宗元是唐代著名的文学家和思想家,他的作品常常蕴含着深刻的哲理和对社会现实的批判。通过对作者及其创作背景的了解,学生可以更全面地把握课文的思想内涵。第二部分为“文言深耕”,这是对课文内容的深入挖掘。通过结合课文中的注释,引导学生逐字逐句地翻译文言文,帮助他们理解文中的重点字词和句式结构。同时,课件还设计了对特殊句式的赏析环节,让学生在翻译的基础上进一步体会文言文的语言魅力和表达技巧。这一部分不仅提升了学生的文言文阅读能力,也为后续的深入研讨奠定了坚实的基础。第二课时则侧重于对课文思想内涵的探讨和拓展。第一部分是“研讨种树之道”,通过图表结合的方式引导学生仔细阅读课文,并完成相关表格的填写。这一环节旨在帮助学生梳理种树的技巧和方法,理解其中蕴含的顺应自然规律的道理。郭橐驼的种树之道不仅仅是对树木生长规律的尊重,更是一种对自然法则的深刻领悟。第二部分为“破解养人治国的隐喻系统”,这是本节课的核心环节。通过引导学生仔细阅读文本,寻找种树之道与治国之道之间的隐喻对应关系,学生可以深入理解作者所传达的“顺应自然与民休息”的治国理念。这种隐喻手法不仅体现了柳宗元高超的文学技巧,也反映了他对社会现实的深刻洞察。通过完成表格的填写,学生能够清晰地梳理出种树与治国之间的内在联系,从而更好地体会作者的思想。整套PPT课件通过两个课时的精心设计,不仅帮助学生掌握了文言文的基础知识,更引导他们深入思考课文所蕴含的深刻道理。通过学习《种树郭橐驼传》,学生不仅能够提升文言文的阅读能力,还能培养关注社会、思考现实的意识,从而实现语文教学的多重目标。