-

含教案

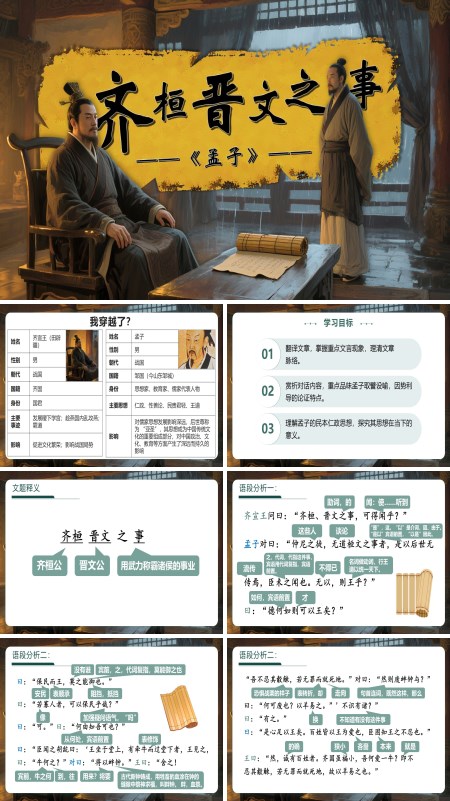

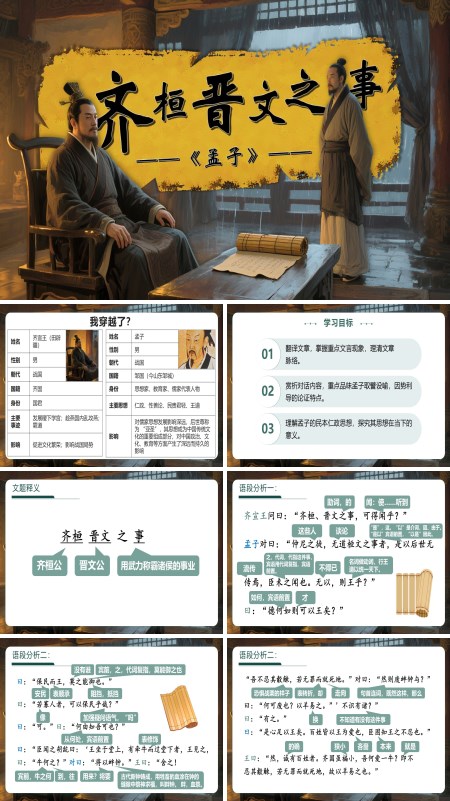

高一语文选择性必修下册《齐桓晋文之事》PPT课件含教案

页数:30 | 大小:11M这是一套专为高一语文选择性必修下册《齐桓晋文之事》设计的教学演示文稿,共包含30张幻灯片。本节课的教学设计注重激发学生的学习兴趣和主动性,同时提升他们的文言文阅读与分析能力。教师首先通过播放历史纪录片片段,将学生带入古代的历史情境,激发他们对课文内容的探究欲望。接着,教师引导学生通过初读和精读课文,掌握文中的文言实词、虚词以及特殊句式,从而提高文言文的阅读和翻译能力。最后,通过设计课堂情境,让学生进行角色扮演和模拟对话,进一步锻炼他们的语言表达能力。这份PPT由五个部分组成。第一部分是“学习目标和文题释义”,明确本节课的三大学习目标,帮助学生清晰地了解本节课的学习方向和重点。同时,对课文题目进行释义,为学生理解课文内容奠定基础。第二部分是“语段分析”,首先展示课文原文,让学生在阅读中感受文言文的语言魅力;其次对重点字词进行释义,帮助学生扫清阅读障碍;最后展示文言文译文,使学生能够更准确地理解课文内容。第三部分是“课文论证特点”,深入分析课文的论证方法和内在逻辑。通过对孟子说理技巧的剖析,学生能够理解孟子如何通过层层递进的论证,阐述其“仁政”的思想,从而提升逻辑思维能力和分析能力。第四部分是“课文启发意义”,探讨课文对现代社会的启示。一方面,分析道德教化的作用,引导学生思考如何在现代社会中践行道德规范;另一方面,探讨法治与德治的结合,帮助学生理解孟子思想的现实意义。第五部分是“课堂总结和课后作业”,对本节课的重点内容进行总结,帮助学生巩固所学知识。同时,布置课后作业,鼓励学生在课后进一步思考和拓展,将课堂所学应用到实际生活中。通过这样的教学设计,学生不仅能够深入理解《齐桓晋文之事》这篇经典文言文的内涵,还能在文言文阅读、逻辑思维和语言表达等方面获得全面提升。

-

含教案

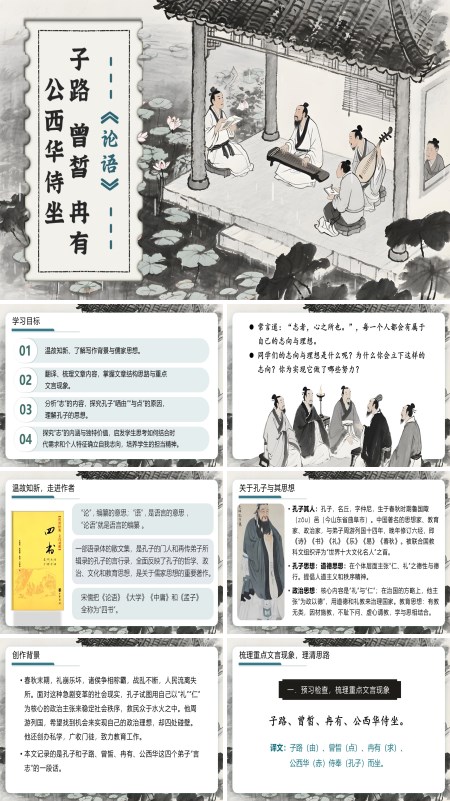

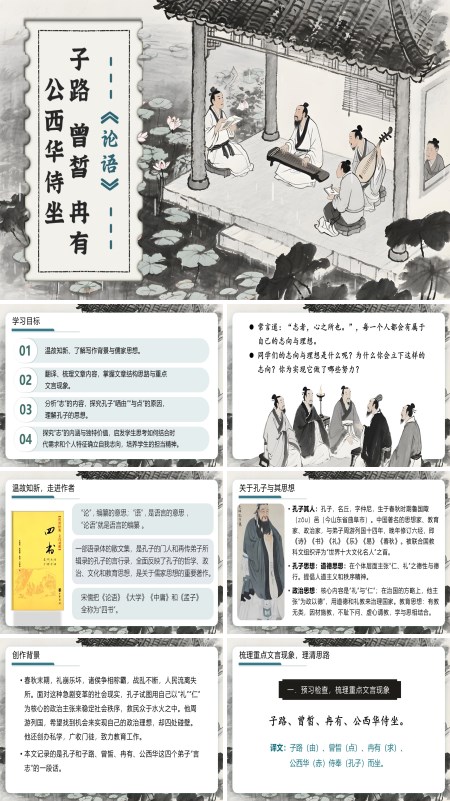

高一语文选择性必修下册《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》PPT课件含教案

页数:34 | 大小:7M这是一套专为高一语文选择性必修下册《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》设计的教学演示文稿,共包含34张幻灯片。本节课的教学设计注重通过多样化的教学活动,充分调动学生的参与热情,提升他们对课文的理解能力。教师在教学过程中会密切关注学生的课堂反馈,根据实际情况及时调整教学策略,以确保教学目标的高效达成,帮助学生更好地掌握文言知识和理解文章思想。这份PPT由四个部分组成。第一部分聚焦于“孔子与其思想”,首先展示孔子的身份地位以及他的著名作品,让学生对孔子的影响力有一个直观的认识。接着,深入探讨孔子的道德思想和政治思想,帮助学生理解孔子的核心价值观及其对后世的深远影响。第二部分是“文言文知识重点”,这一部分首先介绍与课文相关的文化常识,为学生理解文言文提供必要的背景知识。随后,梳理课文的结构思路,帮助学生把握文章的脉络。最后,对子路、曾皙、冉有、公西华四位弟子的志向进行简要说明,引导学生理解他们的理想与抱负,以及这些志向背后所反映的时代特征和个人性格。第三部分是“课文内涵”,这一部分着重分析人物性格和孔子思想。通过对四位弟子言行的剖析,学生能够深入了解他们的性格特点和思想倾向。同时,结合孔子对弟子们的评价,进一步探讨孔子的思想主张,理解他所倡导的“礼”“仁”等理念在弟子言行中的体现。第四部分是“课堂总结和课后作业”。在课堂总结环节,教师会对本节课的重点内容进行回顾,帮助学生巩固所学知识。课后作业则旨在引导学生进一步思考和拓展,鼓励他们将课堂所学与现实生活相联系,深化对孔子思想的理解。通过这样的教学设计,学生不仅能够深入理解《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》这篇经典文言文的内涵,还能在文言文阅读、人物分析和思想理解等方面获得全面提升。同时,这种以学生为中心、注重互动的教学方式,能够有效激发学生的学习兴趣,培养他们的自主学习能力和思辨能力。

-

含教案

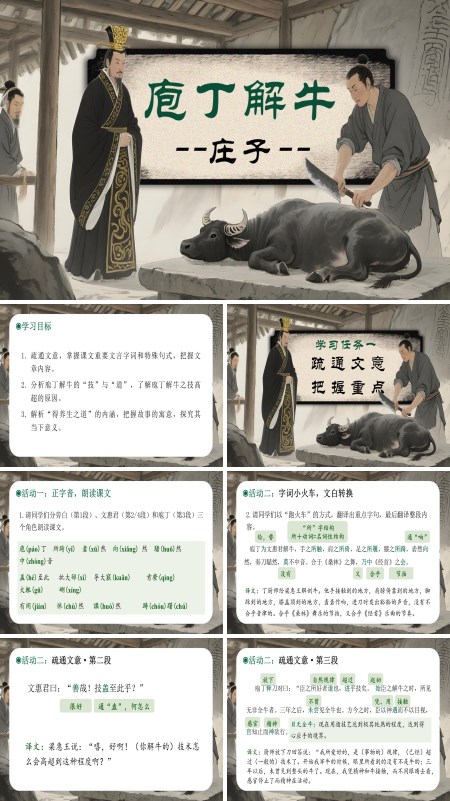

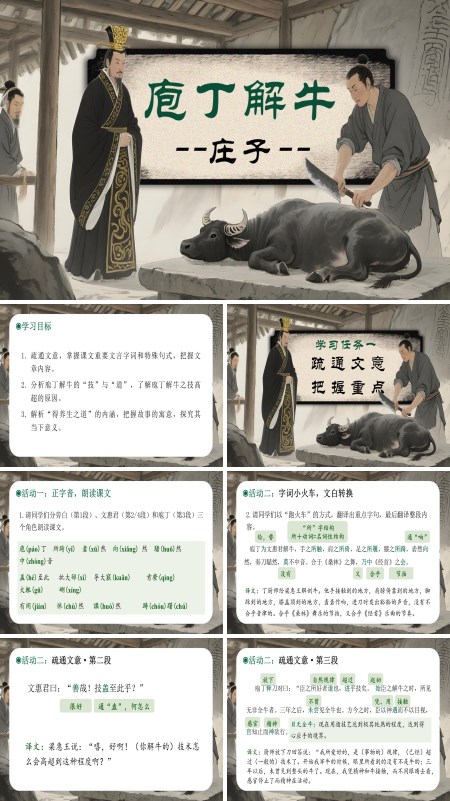

高一语文选择性必修下册《庖丁解牛》PPT课件含教案

页数:22 | 大小:6M这是一套针对高一语文选择性必修下册《庖丁解牛》的教学演示文稿,共包含22页。在本堂课中,教师巧妙运用问题引导法和情境教学法等多种教学策略,组织学生开展小组合作探究活动。通过深入探讨文章所蕴含的深刻哲理,学生不仅能够提升自身的思辨能力,还能在合作中培养团队协作精神。同时,教师通过引导学生梳理文章结构,帮助他们清晰地把握庖丁解牛的三个阶段及其特点,并深刻体会庖丁对技艺的不懈追求。这样的教学设计旨在启发学生树立正确的学习态度和生活观念,将文中所蕴含的智慧应用到实际生活中。这份PPT由四个部分组成。第一部分是“疏通文意,把握重点”,此模板首先展示了课文中的重点字词,帮助学生扫清阅读障碍;其次呈现了课文的译文,使学生能够准确理解文本内容;最后对实词进行详细释义,进一步巩固学生的文言文基础知识。第二部分是“深入文本,探究原因”,主要介绍课文所运用的表现手法及其作用。通过对文本的深入分析,学生能够理解作者如何通过生动的描写和精妙的比喻,揭示出深刻的道理,从而提升对文言文的理解和鉴赏能力。第三部分是“探养生之道,明庄子之道”,一方面展示了庖丁解牛的高超技艺和其中蕴含的智慧,另一方面对庄子所倡导的养生之道进行了深入介绍。通过对比和分析,学生能够理解庖丁解牛与养生之道之间的内在联系,进而领悟庄子哲学思想的精髓。第四部分是“作业布置”,通过设计有针对性的课后作业,教师引导学生在课后进一步巩固所学知识,并鼓励他们将课堂上学到的道理应用到实际生活中,真正做到学以致用。通过这样的教学设计,学生不仅能够深入理解《庖丁解牛》这篇经典文言文的内涵,还能在思辨能力和生活智慧方面获得显著提升。

-

含教案

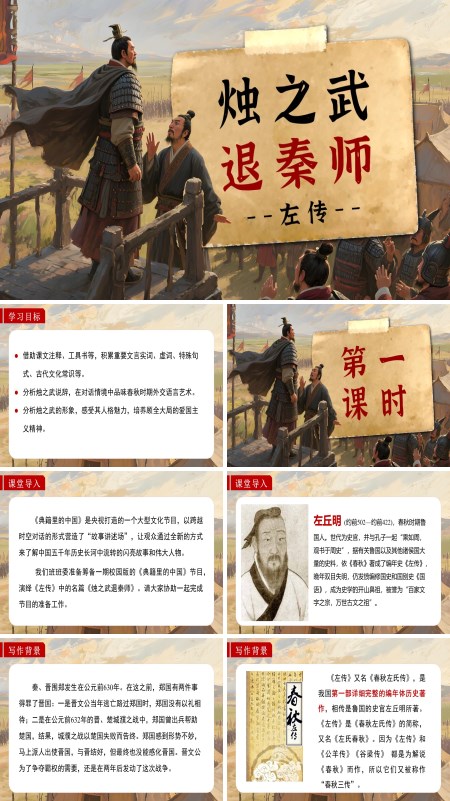

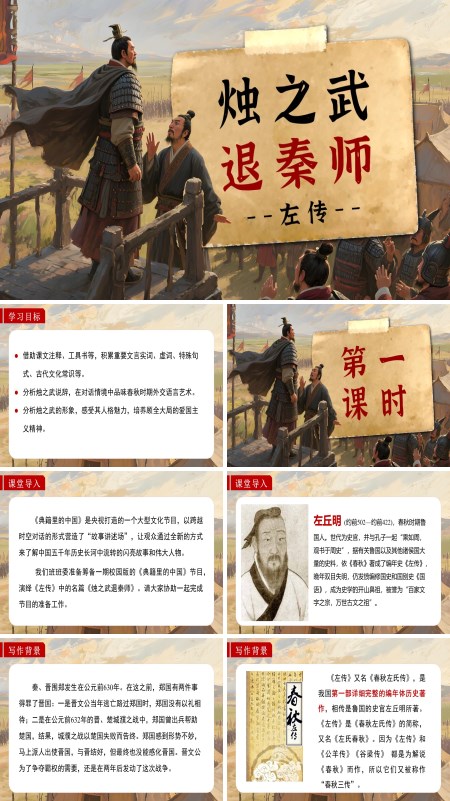

高一语文选择性必修下册《烛之武退秦师》PPT课件含教案

页数:29 | 大小:7M这是一套专为高二语文选择性必修下册《烛之武退秦师》设计的教学演示文稿,共包含29页幻灯片。通过本节课的学习,学生不仅能够正确朗读并流利背诵课文内容,还能自主梳理文章的故事脉络,从而有效提升文言文阅读和概括能力。此外,通过多样化的课堂活动,教师引导学生掌握文中重要的文言实词、虚词和特殊句式,并能够准确理解文意。这不仅有助于学生深入理解人物形象,还能让他们从历史事件中汲取智慧,培养思辨能力和历史使命感。这份PPT由四个部分组成。第一部分是“课堂导入”,通过展示《典籍里的中国》节目片段,激发学生的学习兴趣,将他们带入古代的历史情境中。接着,对作者左丘明的身份和作品进行介绍,帮助学生了解《左传》的文学价值和历史地位。最后,简要介绍作品的写作背景,为学生深入理解课文内容提供必要的历史背景知识。第二部分是“《左传》的重点知识”,主要包括史书体例、实词释义和整体感知。通过介绍《左传》的史书体例,学生能够理解其编纂特点和文学价值。同时,对文中的重点实词进行详细释义,帮助学生扫清阅读障碍,准确理解文意。最后,通过整体感知环节,引导学生梳理文章结构,把握故事脉络。第三部分是“课堂内容”,重点介绍烛之武的角色特点和事件的冲突与矛盾。通过对烛之武形象的深入分析,学生能够理解他如何凭借智慧和勇气化解郑国的危机,从而领悟人物的高尚品质和智慧谋略。同时,通过对事件冲突和矛盾的剖析,学生能够理解历史事件背后的复杂关系,提升思辨能力。第四部分是“课堂总结和作业布置”,对本节课的重点内容进行总结,帮助学生巩固所学知识。同时,布置课后作业,引导学生在课后进一步思考和拓展,将课堂所学应用到实际生活中,进一步提升文言文阅读和分析能力。通过这样的教学设计,学生不仅能够深入理解《烛之武退秦师》这篇经典文言文的内涵,还能在文言文阅读、人物分析和历史思辨等方面获得全面提升。

-

含教案

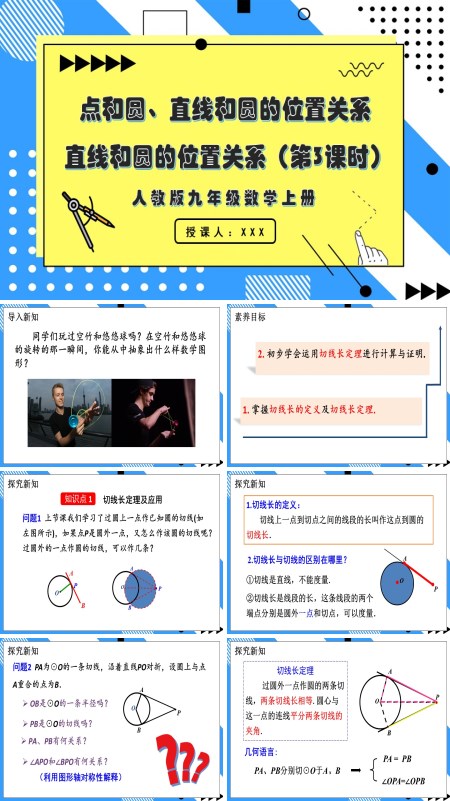

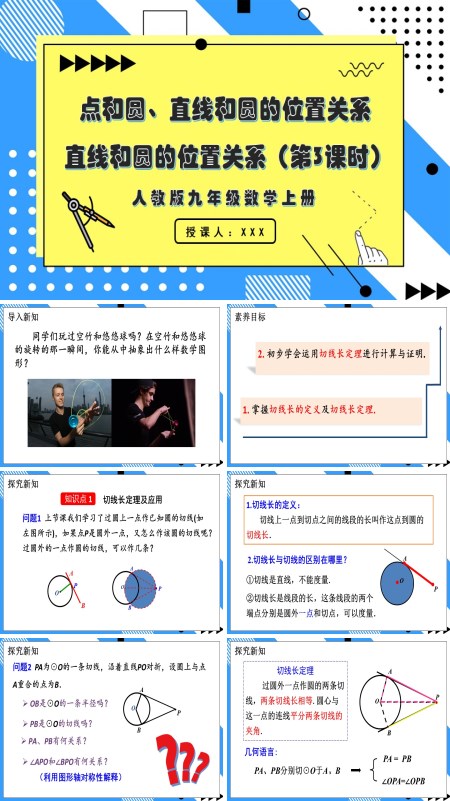

人教版数学九年级上册直线和圆的位置关系 (第3课时)PPT课件含教案

页数:40 | 大小:3MPPT课件从四个部分来展开介绍关于人教版九年级上册数学课程《直线和圆的位置关系》第三课时的教学内容。PPT课件的第一部分阐述了本节课的素养目标。第二部分通过提问的方式引出了切线长定义以及其定理,并展示了该定理的推理验证过程,同时介绍了切线长定理的应用。第三部分介绍了内切圆、内心、外切三角形的概念,并展示了相关尺规作图的方法,同时介绍了三角形内心的相关性质。第四部分展示了练习题以及重点知识。

-

含教案

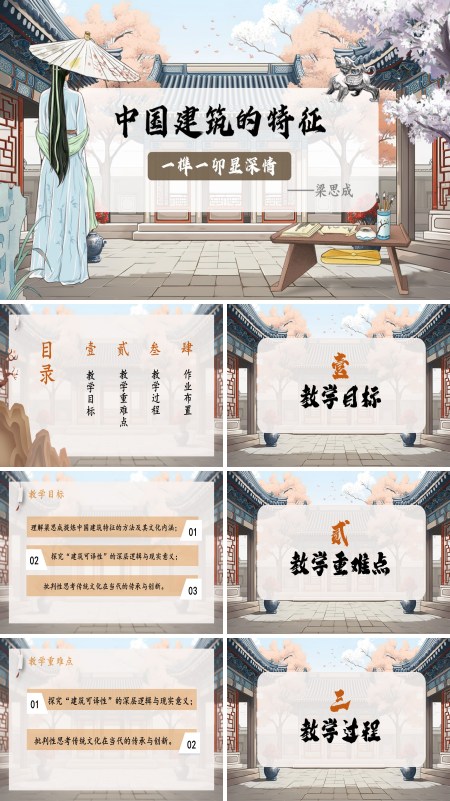

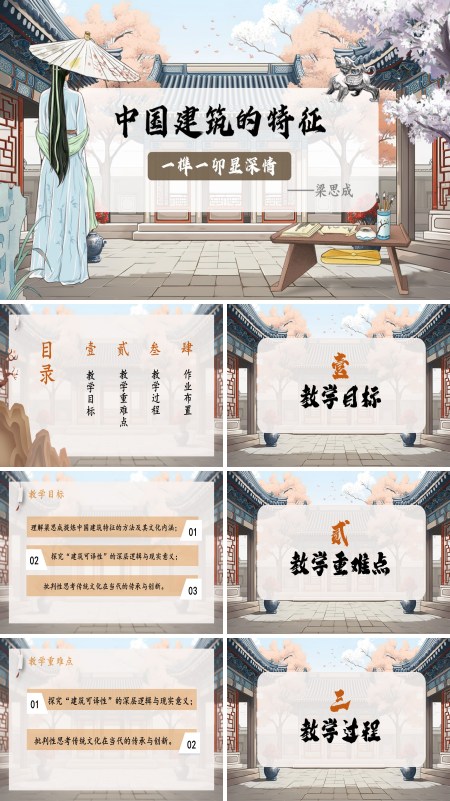

统编语文高一下册第三单元中国建筑的特征PPT课件含教案

页数:35 | 大小:27M这是一套专为统编语文高一下册第三单元《中国建筑的特征》设计的教学 PPT 课件模板,共 35 页,系统地围绕梁思成的建筑理论展开教学。课件内容分为四个主要部分,旨在帮助学生深入理解中国建筑的独特魅力与文化价值。第一部分为“教学目标”,明确了本课的学习要求。学生需要掌握中国建筑的九大特征,理解梁思成提出的“建筑可译性”理论,并在此基础上培养文化传承的意识。通过学习,学生不仅要了解建筑的外在形式,更要深入理解其背后的文化内涵。第二部分为“教学重难点”,聚焦于“建筑可译性”理论的深层逻辑。这一理论探讨了建筑作为一种语言如何在不同文化之间进行交流与转化。同时,课件还引导学生思考传统建筑与现代建筑融合的现实问题,帮助学生理解建筑在时代变迁中的传承与发展。第三部分为“教学过程”,通过创设“文明特工队”的情境,将教学内容设计为四个递进的任务。首先,学生通过了解梁思成的生平背景,感受其对中国建筑文化的热爱与贡献;接着,分析文章结构,梳理梁思成的建筑理论体系。在“九大特征研讨”环节,课件采用“特征档案卡”的形式,系统梳理斗拱、举架等核心建筑元素,帮助学生深入理解中国建筑的独特之处。最后,在“文法隐喻破解”环节,通过将语言学概念与建筑元素进行创意连线,深化学生对建筑与语言之间关系的理解。第四部分为“作业布置”,设计为一场关于传统建筑保护与创新发展的辩论稿写作。这一任务不仅要求学生将课堂所学的理论知识转化为实践能力,还通过北京古城墙拆除等实际案例,引发学生对文化传承的深度思考。整个教学设计从理论认知到实践应用,层层递进,既系统梳理了梁思成的建筑理论体系,又通过实际案例引导学生关注文化传承的现实问题。通过这种教学模式,学生不仅能够掌握知识,更能培养对传统文化的敬畏与热爱之情。

-

含教案

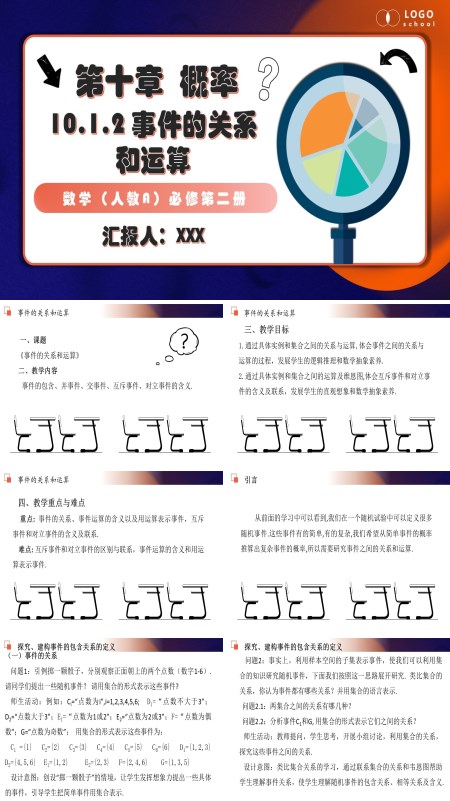

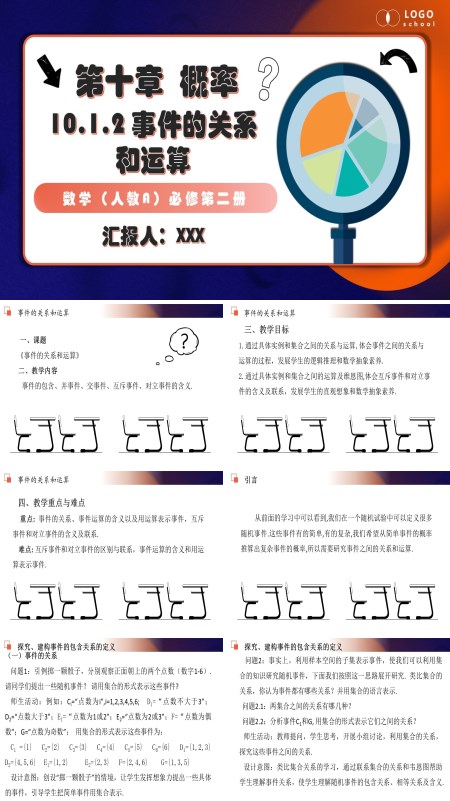

人教数学必修二10.1.2 事件的关系和运算PPT课件含教案

页数:30 | 大小:16M这份PowerPoint由五个部分构成。第一部分内容是教学内容、目标和重难点。第二部分内容是探究、建构事件的包含关系的定义,这一部分首先介绍了事件的关系,其次是事件的运算,最后对强化概念解决问题进行介绍。第三部分内容是课堂小结,凝练升华,这一部分首先引导学生回顾本节课的知识内容,其次要求学生回答相关问题,最后展示设计意图。第四部分内容是课堂检测与评价。第五部分内容是教学反思。

-

含教案

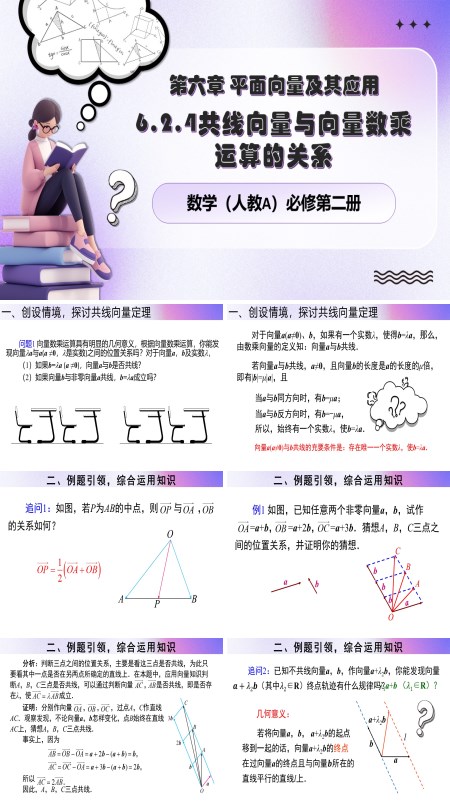

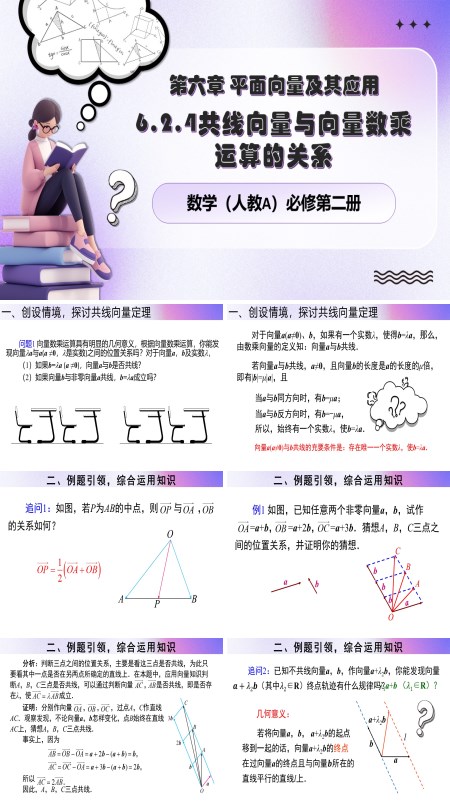

人教数学必修二6.2.4共线向量与向量数乘运算的关系PPT课件含教案

页数:14 | 大小:5M这份PPT由五个部分组成。第一部分内容是创设情境,探讨共线向量定理,此模板首先介绍了向量数乘运算的几何意义,其次是对向量共线的充要条件进行展示。第二部分内容是例题引领,综合运用知识,这一部分主要包括例题的展示、分析和证明。第三部分内容是课堂小结提升,这一部分一方面展示了实数与向量的其他运算,另一方面是对数乘运算及其几何意义进行介绍。第四部分内容是课堂练习。第五部分内容是单元小结。

-

高中地理人教版高一必修二《人地关系思想的演变》PPT下载课件

页数:14 | 大小:22MPPT主要展示了高中地理人教版高一必修二《人地关系思想的演变》教学的主题内容。PPT的整体色调以灰色以及明黄色为主,将竹叶、仙鹤、渔船、黄色色块以及与教学主题内容有关的图片作为主要装饰物,给人以简洁专业之感。PPT的主要内容包括人地关系的历史回顾、直面环境问题、资源短缺与生态破坏、可持续发展、活动探究、玛雅文明的消失以及建设城市对环境的影响等几个部分的内容。旨在通过这节课的学习,让学生充分掌握人类与地理环境的协调发展。

-

含教案

统编语文高二必修人应当坚持正义PPT课件含教案

页数:22 | 大小:13M这是一套专为统编版语文高二必修《人应当坚持正义》设计的PPT课件,共包含22页幻灯片。在本节课的教学过程中,教师通过多种教学手段,引导学生深入理解苏格拉底的哲学思想和论证逻辑,培养学生的逻辑思维能力和辩证分析能力。通过反复诵读课文,学生不仅能够体会文章所表达的情感,还能感受到文章的逻辑美和思想美。此外,通过分析文章的论证结构,学生能够理解苏格拉底的论证思路,掌握相应的论证方法,从而学习苏格拉底的辩证思维和逻辑推理。PPT课件结构第一部分:学习目标苏格拉底的论辩逻辑:介绍苏格拉底的论辩逻辑,帮助学生理解其独特的哲学思考方式。文本深层含义:深入探讨文本的深层含义,引导学生理解苏格拉底对正义的坚持和对真理的追求。课文深刻启示:总结课文的深刻启示,引导学生思考如何在现实生活中坚持正义。第二部分:学习重难点核心主旨:分析文章的核心主旨,理解苏格拉底对正义的定义和坚持正义的意义。“劝说”艺术:探讨苏格拉底的“劝说”艺术,分析其在对话中如何通过逻辑推理和辩证思维说服他人。第三部分:课时安排和教学过程课时安排:本节课安排为1课时,确保学生有足够的时间深入理解课文内容。教学过程:课堂导入:通过引用苏格拉底的名言或相关故事导入新课,激发学生的学习兴趣。学习任务一:反复诵读课文:引导学生反复诵读课文,体会文章的情感和逻辑美。通过小组讨论,分享各自的感受和理解。学习任务二:分析论证结构:引导学生分析文章的论证结构,理解苏格拉底的论证思路。通过具体段落的分析,学习苏格拉底的辩证思维和逻辑推理方法。学习任务三:探讨“劝说”艺术:探讨苏格拉底的“劝说”艺术,分析其在对话中的技巧和方法。通过角色扮演或模拟对话,让学生体验苏格拉底的“劝说”过程。第四部分:拓展延伸拓展阅读:推荐学生阅读苏格拉底的其他著作,如《苏格拉底的申辩》《理想国》等,进一步理解苏格拉底的哲学思想。实践活动:组织学生开展辩论活动,围绕“人应当坚持正义”这一主题展开讨论,培养学生的思辨能力和表达能力。课后思考:布置课后思考题,引导学生结合实际生活,思考如何在现实生活中坚持正义。通过这套PPT课件,学生不仅能够系统地学习《人应当坚持正义》这篇文章,还能通过多种教学方法和课堂任务,提升他们的逻辑思维能力和辩证分析能力。同时,拓展延伸部分的设计也有助于学生进一步深化对苏格拉底哲学思想的理解,培养他们的思辨能力和表达能力。

-

含教案

高二语文选择性必修下册《天文学上的旷世之争》PPT课件含教案

页数:35 | 大小:19M这是一套专为高二语文选择性必修下册《天文学上的旷世之争》设计的PPT课件,共包含35张幻灯片。本节课的设置旨在通过深入学习这篇课文,引导学生深刻体会古代天文学家追求真理、勇于探索的精神,同时帮助学生树立严谨的治学态度和创新意识。此外,课程还致力于激发学生对中国古代天文学成就的自豪感,培养他们对天文学以及科学探索的浓厚兴趣。该PPT课件从四个核心部分展开教学内容。第一部分为“浑盖经纬”,这一部分重点介绍了课文的作者及其写作背景。通过对作者生平和创作环境的深入剖析,学生能够更好地理解课文的创作动机和时代意义,为后续的学习奠定坚实的基础。第二部分为“史海雾沉”,这一部分着重引导学生对课文进行整体感知。通过图表结合的方式,对课文中的内容进行梳理和概括,帮助学生清晰地把握文章的结构和脉络。图表的运用不仅使复杂的天文知识更加直观易懂,还能帮助学生更好地理解古代天文学的发展历程以及不同学说之间的差异。第三部分为“梳理辩章”,这一部分通过示例分析,引导学生比较不同学说中“述”和“评”的角度。通过对“浑盖之争”中不同观点的深入剖析,学生能够学会如何从多个角度分析问题,理解古代天文学家在探索宇宙奥秘过程中的思维方式和论证方法。这一部分不仅提升了学生的逻辑思维能力,还培养了他们批判性思考的能力。第四部分为“拓展延伸”,这一部分旨在将学生的视野从课内延伸到课外。通过介绍更多的天文学知识和相关的历史事件,激发学生对天文学的进一步探索欲望。同时,结合现代天文学的发展,引导学生思考古代天文学对当代科学的启示,培养学生对科学的敬畏之心和探索精神。通过这样一套系统、全面的PPT课件,学生不仅能够深入理解《天文学上的旷世之争》这篇课文,还能在学习过程中培养科学素养和人文精神,为他们的全面发展提供有力支持。

-

含教案

统编语文高二必修为了忘却的记念PPT课件含教案

页数:49 | 大小:15M这是一套专为统编语文高二必修课文《为了忘却的记念》设计的PPT课件模板,共包含49页幻灯片。该课件通过四个核心部分,系统地引导学生从历史背景到文本细读,再到人物形象的深入剖析,全面理解这篇经典纪念散文的文学价值与精神力量。PPT课件结构第一部分:背景导入情境创设:通过展示烈士遗书,创设情境,引导学生感受历史的沉重与烈士的英勇。烈士生平:详细介绍左联五烈士的生平事迹,帮助学生了解他们的革命精神和贡献。历史背景:介绍国民党文化“围剿”的历史背景,揭示当时的社会环境和政治形势。第二部分:文本解析文章结构梳理:以五部分结构梳理文章脉络,帮助学生理解文章的整体布局。“曲笔”艺术分析:重点分析鲁迅在文中运用的“曲笔”艺术,探讨其在表达复杂情感时的独特作用。辩证关系探讨:深入探讨“忘却”与“记念”的辩证关系,理解鲁迅在文中所表达的深刻思想。第三部分:人物分析典型事件分析:通过典型事件刻画白莽的勤奋执着和柔石的“硬气迂拙”,展现他们的革命形象。历史人物关联:将白莽和柔石与历史人物方孝孺等进行对比,深化学生对人物形象的理解。人物精神内涵:分析人物的精神内涵,理解他们在革命中的坚定信念和不屈精神。第四部分:情感探究关键语句解读:通过解读“天气愈冷了”“原来如此”等关键语句,剖析鲁迅对青年的爱护之情。复杂情感剖析:分析鲁迅在文中交织的悲愤、自责与战斗决心等复杂情感,理解他的内心世界。象征手法探讨:通过“夜正长,路也正长”的象征手法,揭示鲁迅对革命的坚定信念和对未来的希望。教学目标知识与能力:了解左联五烈士的生平事迹和国民党文化“围剿”的历史背景,理解文章的时代意义。掌握文章的结构和脉络,理解“曲笔”艺术和“忘却”与“记念”的辩证关系。过程与方法:通过文本细读和历史语境结合,引导学生深入理解文章的文学价值和精神力量。通过人物事件分析、语言特色解读和情感脉络梳理,帮助学生立体呈现文章的内涵。情感态度与价值观:通过学习《为了忘却的记念》,感受鲁迅对青年的爱护之情,理解他的复杂情感。培养学生对革命先烈的敬仰之情,引导他们思考革命精神的传承和发扬。教学重难点教学重点:通过烈士遗书创设情境,介绍左联五烈士生平及历史背景,帮助学生理解文章的时代意义。以五部分结构梳理文章脉络,重点分析“曲笔”艺术和“忘却”与“记念”的辩证关系。教学难点:通过典型事件刻画白莽和柔石的革命形象,关联历史人物深化理解。通过关键语句解读鲁迅的复杂情感,理解“夜正长,路也正长”的象征意义。通过这套PPT课件,学生能够系统地学习《为了忘却的记念》这篇经典纪念散文,不仅能够理解作品的文学价值和社会意义,还能通过多维度的解读,深入体会鲁迅的情感世界和革命信念。

-

含教案

高二语文选择性必修下册《宇宙的边疆》PPT课件含教案

页数:35 | 大小:24M宇宙的边疆》是高二语文选择性必修下册的一篇重要课文,其配套的PPT课件共35张幻灯片,旨在通过多维度的教学设计,引导学生深入探索宇宙的奥秘,培养科学精神和宇宙意识。课件的第一部分是教学目标,明确指出本节课的核心任务是让学生认识人类在宇宙中的位置,体会探索宇宙的意义与价值,激发学生对宇宙的好奇心和敬畏之心,同时培养学生对科学的热爱。这些目标为整个课程的学习奠定了基础,明确了教学的方向。第二部分聚焦于教学重难点。这一部分旨在帮助教师精准把握教学的关键点,确保学生能够深入理解宇宙的复杂性和人类探索的艰巨性,同时掌握课文中的科学知识和语言表达技巧。第三部分是教学过程。首先通过介绍作者卡尔萨根及其创作背景,引出本节课的学习主题。卡尔萨根是美国著名的天文学家和科普作家,他的作品《宇宙》及其同名电视节目在全世界引起了广泛的关注。通过对作者和背景的了解,学生可以更好地理解课文内容。接着,引导学生分段阅读课文,梳理全文的主要内容。这种阅读方式有助于学生逐步深入理解宇宙的结构和人类在其中的位置,同时也培养了学生的逻辑思维能力。第四部分是作业设计。要求学生以《在宇宙中寻找人的坐标》为题撰写一篇400字的短论。这一作业设计旨在让学生将课堂所学与个人思考相结合,进一步深化对宇宙和人类关系的理解,同时锻炼学生的写作能力和表达能力。整套PPT课件通过精心设计的教学环节,不仅传授了科学知识,更激发了学生的探索精神和科学热情,是一套具有较高教学价值的课件

-

含教案

高二语文选择性必修下册《自然选择的证明》PPT课件含教案

页数:45 | 大小:18M《自然选择的证明》是高二语文选择性必修下册中一篇极具科学价值的课文,其配套的PPT课件共45张幻灯片,旨在通过系统的教学设计,引导学生深入理解自然选择理论,感受科学探索的严谨与艰辛,培养学生的科学精神和探索意识。本课程分为两个课时,每个课时都围绕不同的教学重点展开,以确保学生能够全面、深入地掌握课文内容。第一课时主要聚焦于课程的导入和文本的初步梳理。课件的第一部分通过介绍课文的作者,引出本节课的学习主题。作者达尔文是现代生物学的奠基人之一,他的《物种起源》及其提出的自然选择理论,彻底改变了人类对生物进化和生命起源的认知。通过了解达尔文的生平和科学贡献,学生能够更好地理解课文的背景和意义,从而激发他们对科学探索的兴趣。第二部分为“梳理文本”,这一环节通过图表的形式引导学生对课文进行层次划分和段落归纳。自然选择理论涉及复杂的生物学概念和逻辑推理,因此,帮助学生梳理课文结构,归纳各段大意,是理解课文的关键。通过图表的辅助,学生可以更直观地把握课文的脉络,明确各部分内容之间的逻辑关系,为后续的深入学习奠定基础。第二课时则侧重于对课文核心内容的深入探讨和总结升华。这一课时的主要任务是引导学生逐段阅读,理清“自然选择”的证据与逻辑。通过详细分析课文中的实例和论证过程,学生可以深入理解自然选择理论的科学依据和内在逻辑,感受科学探索的严谨性。此外,课件还设计了“总结与升华”环节,通过回顾各段问题,引导学生加深对课文的理解和记忆。这一环节不仅帮助学生巩固所学知识,还进一步提升了他们的逻辑思维能力和科学素养。整套PPT课件通过两个课时的系统设计,将科学知识与语文教学有机结合,既帮助学生理解了自然选择这一重要的科学理论,又培养了他们的科学精神和探索意识。通过学习《自然选择的证明》,学生不仅能够树立正确的科学观,还能深刻体会到生物进化理论对现代生物学及人类认知的深远意义,从而激发他们对自然科学的浓厚兴趣。

-

含教案

高一化学人教必修第一册专题2检验食品中的铁元素PPT课件含教案

页数:42 | 大小:79MPowerPoint从两个部分来展开介绍关于高一化学人教必修第一册中第三章铁金属材料中的专题二的相关知识。PPT模板的第一个部分对铁元素的定性检验的相关知识进行了讲解。运用幻灯片介绍了人体中所蕴含的铁元素以及其来源,对菠菜中的铁元素的定性检验方法进行了探究,并且进行了对应的训练。第二个部分展开了铁元素的定量测定。通过演示文稿对铁元素的质量进行了测定,分享了测定铁元素含量的其他方法。展开了相对应的课堂练习,对本次课堂进行了总结。

-

含教案

高一化学人教必修第一册2.3物质的量(第3课时)PPT课件含教案

页数:33 | 大小:6MPowerPoint从两个部分来展开介绍关于人教高一化学必修第一册第三课时物质的量浓度的相关内容。PPT模板的第一个部分对物质的量浓度的定义进行了说明,并且运用幻灯片进行了对应训练。第二个部分对物质的量的浓度的有关计算进行了展开讲解,通过演示文稿展示了对物质的量的浓度表达式的理解,带领学生对物质的量的浓度的有关计算进行了分析,并且进行了课堂练习,对课堂进行了总结。

-

含教案

高一人教生物上册必修一2.2细胞中的无机物PPT课件含教案

页数:28 | 大小:148M该课件以幻灯片的形式介绍了细胞中的无机物的内容,方便主讲老师在使用PowerPoint时更好的介绍细胞中的无机物。PPT课件的第一部分是细胞中的水,介绍了水在细胞中的含量、水在细胞中存在的形式、自由水与结和水的相互转化、自由水与结合水相对含量与细胞代谢的关系、水的生理功能等内容。第二部分是细胞中的无机盐,介绍了无机盐的存在形式和含量、无机盐的作用、无机盐的生理功能等内容。第三部分是课堂小结,对本节课的内容进行了简要的总结,并呈现了思维导图。

-

含教案

高一人教生物上册必修一2.1细胞中的元素和化合物PPT课件含教案

页数:35 | 大小:72M该课件以幻灯片的形式介绍了细胞中的元素和化合物的内容,方便主讲老师在使用PowerPoint时更好的介绍组成细胞的元素和化合物。PPT课件的第一部分是组成细胞的元素和化合物,介绍了组成细胞的各个元素以及化合物。此外,这一部分还介绍了元素缺乏与疾病的相关性的内容。第二部分主要介绍了检测的实验原理、检测的实验选材、检测的实验流程等内容。同时,这一部分呈现了较多的思考题。第三部分是课堂小结,对细胞中的元素和化合物这一章节的内容进行了简要的总结。

-

含教案

高一人教生物上册必修一2.3细胞中的糖类和脂质PPT课件含教案

页数:31 | 大小:57M该课件以幻灯片的形式介绍了细胞中的糖类和脂肪的内容,方便主讲老师在使用PowerPoint时更好的介绍细胞中的糖类和脂肪。PPT课件的第一部分是细胞中的糖类,介绍了细胞中的糖类的分类以及各类糖的对比。第二部分是细胞中的脂质,介绍了脂肪的作用、脂质的作用、动物脂肪与植物脂肪的区别、脂肪堆积过多的危害等内容。第三部分是课堂总结,对单糖、二糖、多糖、脂肪、磷脂、固醇等方面的内容进行了简要的总结。

-

含教案

高一语文同步备课系列统编必修上册第一单元单元复习PPT课件含知识清单

页数:35 | 大小:8M这是一套专为高一语文第一单元复习设计的PPT,共35页。本堂复习课旨在通过引导学生分析不同历史时期的文学作品,帮助他们深入理解作品的内涵,感受和学习多样的文学表达方式,从而提高文学鉴赏能力。同时,教师注重引导学生从语言、形象、情感等多个角度欣赏作品,学习诗歌和小说的写作手法,体会两种体裁的独特魅力。这份PPT由三个部分组成。第一部分是“单元学习内容”,涵盖了本单元的重点篇目,包括毛泽东的《沁园春长沙》、郭沫若的《立在地球边上放号》、闻一多的《红烛》、茹志鹃的《百合花》以及雪莱的《致云雀》等。这些作品不仅风格各异,还分别代表了不同时期的文学风貌,为学生提供了丰富的学习素材。通过对这些经典作品的复习,学生能够更好地理解文学作品在不同历史背景下的独特价值和意义。第二部分是“单元学习任务”。这一部分围绕本单元的学习重点展开,主要包括四个方面:一是讨论“青春的价值”,通过分析作品中的人物和情节,引导学生思考青春的意义和价值;二是学习欣赏诗歌的方法,帮助学生掌握诗歌鉴赏的基本技巧,如分析意象、品味语言、体会情感等;三是揣摩人物的心理活动,通过对小说中人物的分析,引导学生深入理解人物的内心世界;四是掌握小说的描写艺术,学习如何通过细节描写、环境描写等手法塑造人物形象和推动情节发展。第三部分是“单元学习评价”。这一部分通过展示随堂检测题,检验学生对本单元知识的掌握程度,帮助教师及时了解学生的学习情况,调整教学策略。同时,还安排了个人学习收获分享环节,鼓励学生回顾本单元的学习过程,总结自己的收获和体会,进一步巩固所学知识。通过这种自我反思和总结的方式,学生能够更好地认识到自己的学习成果,增强学习的自信心和主动性。通过这三部分内容的有机结合,本单元复习课不仅帮助学生系统回顾了本单元的重点知识,还进一步提升了他们的文学鉴赏能力和写作能力。同时,通过多样化的学习任务和评价方式,学生能够在复习过程中保持积极的学习态度,激发学习兴趣,为后续的语文学习打下坚实的基础。