-

含教案

高一语文统编必修下册《红楼梦》第1课时:《红楼梦》导读PPT课件含教案

页数:21 | 大小:25M这是一套专为《红楼梦》第1课时设计的PPT课件,共21页。本堂课通过多种教学方法,如讲授法、讨论法和情境教学法,旨在帮助学生深入理解《红楼梦》的丰富内涵。一方面,教师通过引导学生梳理《红楼梦》的主要情节,讲述贾府的人物关系,帮助学生掌握作品的核心内容;另一方面,通过组织学生讨论作品的主题思想,引导学生体会人物情感,感受作品深厚的文化底蕴,从而增强学生对我国传统文化的认同感和自豪感。该PPT课件由五个部分组成。第一部分名为“独步古今‘书’”,首先展示与《红楼梦》相关的名言名句,引发学生的思考与兴趣;接着对《红楼梦》的主要内容进行详细阐述,帮助学生构建对作品的整体认知;最后介绍《红楼梦》的不同版本,拓宽学生的知识面。第二部分为“‘红楼’有多‘梦’”,主要包括对作者曹雪芹的生平介绍以及作品《红楼梦》的命名由来,帮助学生从作者背景和作品命名角度深入理解作品的文化价值。第三部分是“巧读有方法”,一方面展示本堂课的阅读任务和路径,引导学生有目的地阅读;另一方面介绍科学的阅读方法,帮助学生提升阅读效率和理解能力。第四部分是“回目探红楼”,通过分析《红楼梦》的回目,引导学生深入探究作品的结构和内容。第五部分是“总结助提升”,对本堂课的内容进行总结回顾,帮助学生巩固所学知识,提升对《红楼梦》的整体理解。通过这套PPT课件,学生不仅能够系统地了解《红楼梦》的主要内容和文化价值,还能在多样化的教学活动中培养对传统文化的兴趣和热爱,增强文化自信。

-

含教案

高一语文统编必修下册第八单元单元复习PPT课件含知识清单

页数:37 | 大小:9M这是一套专为统编版语文高一下册第8单元单元复习设计的PPT课件,共包含37张幻灯片。本课件的核心目标是通过系统的复习,引导学生深入体会史论文章中蕴含的历史智慧与人文精神,增强文化自信,同时激发学生对古代优秀文化作品的热爱,提升文学鉴赏素养。该PPT课件从三个部分展开单元复习。第一部分为“学习内容回顾”,这一环节主要对本单元的四篇课文——《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》《阿房宫赋》和《六国论》——进行内容回顾。通过简洁明了的总结,帮助学生梳理每篇文章的主要内容、核心观点以及写作背景。这一部分旨在帮助学生快速回顾课文,巩固记忆,为后续的深入学习打下坚实基础。第二部分为“学习任务梳理”,这一环节是本课件的核心内容。通过对每篇课文的主人公精神以及历史事件中蕴含的智慧与人文精神进行理性思辨,引导学生深入理解课文的深层含义。例如,《谏太宗十思疏》中魏征的忠诚与智慧,《答司马谏议书》中王安石的改革精神,《阿房宫赋》中杜牧的借古讽今,《六国论》中苏洵的忧患意识。这些内容不仅帮助学生加深对课文的理解,还培养学生正确的历史观和价值观,引导他们从历史中汲取智慧,思考现实问题。第三部分为“单元学习评价”,这一环节主要引导学生对本单元的学习进行自我评价与反思。通过设置一系列具有启发性的问题,如“你对哪篇文章的理解最深刻?”“你在学习中遇到了哪些困难?”“你如何将历史智慧运用到现实生活中?”等,帮助学生总结学习收获,反思学习过程中的不足,从而为后续的学习提供方向和动力。通过这套PPT课件,教师能够高效地组织复习活动,学生也能够在系统的引导下,深入理解史论文章的内涵,提升文学鉴赏能力和历史思维能力。同时,通过自我评价与反思,学生能够更好地认识自己的学习情况,为未来的学习奠定坚实基础。

-

含教案

高一语文统编必修下册《林教头风雪山神庙》PPT课件含教案

页数:26 | 大小:13M这是一套专为统编版语文高一必修下册《林教头风雪山神庙》设计的PPT课件,共包含26张幻灯片。本节课旨在通过多种教学方式,如精读文本、小组讨论和角色扮演,引导学生深入探究人物形象和主题思想,培养学生分析和解决问题的能力。同时,课程还注重引导学生体会封建社会官逼民反的黑暗现实,感受林冲从委曲求全到奋起反抗的精神蜕变,进而培养学生对正义与反抗精神的思考与追求。PPT课件内容丰富,结构清晰。首先,课件对课文的写作背景、前景提要以及小说的体裁进行了详细介绍,帮助学生从宏观角度理解文本。接着,通过引导学生结合文本梳理故事情节,鼓励学生拟写一个推文标题,激发学生的创造力和思维能力。课件还通过明线、暗线以及表格的形式,帮助学生清晰地梳理林冲的“复仇”故事,使学生能够深入理解林冲的心理变化和行为逻辑。在课程的后半部分,PPT引导学生学习课文中的环境描写,探讨其对情节发展和人物心理的烘托作用。最后,通过组织学生讨论林冲作为“体制内”官员,为何会选择杀人复仇的问题,进一步深化学生对封建社会压迫与反抗主题的理解。这种由浅入深、层层递进的教学设计,不仅有助于学生掌握文本内容,更能引导学生在思考中提升文学素养和社会认知能力。

-

含教案

高一语文统编必修下册《装在套子里的人》PPT课件含教案

页数:25 | 大小:10M这是一套专为统编版语文高一必修下册《装在套子里的人》设计的PPT课件,共包含25张幻灯片。本节课的教学目标是帮助学生深入理解这篇经典外国小说,通过梳理小说情节、精准把握主角人物形象特点,以及深入分析小说中夸张、讽刺等艺术手法的运用及其效果,提升学生对外国小说的鉴赏能力。同时,课程还注重引导学生认识沙皇专制统治下的社会现实,体会作品对守旧、禁锢思想的批判,培养学生追求自由、创新与开放的精神。PPT课件内容丰富、结构清晰,分为多个板块展开教学。首先,课件对课文的作者契诃夫及其写作背景进行了详细介绍。契诃夫是俄国著名的短篇小说大师,他的作品以深刻的社会批判和独特的艺术风格著称。通过对作者生平和创作背景的介绍,学生能够更好地理解小说的思想内涵和艺术价值。接着,PPT通过表格的形式,帮助学生梳理了主人公别里科夫的生活习惯和思想观念。这种表格化的梳理方式,不仅能让学生清晰地了解别里科夫的“套子”特征,还能引导学生关注细节,深入理解别里科夫性格的形成与社会环境的关系。表格中详细列出了别里科夫在穿着、行为、语言等方面的“套子”表现,帮助学生直观地感受到他的保守、胆小和封闭。在课文研读部分,PPT引导学生通过完成表格填空的方式,深入分析小说的情节发展和人物形象。通过对别里科夫与周围人物的互动、冲突以及最终结局的探讨,学生能够更深刻地理解小说的主题。同时,PPT还重点分析了小说中夸张和讽刺的艺术手法,帮助学生理解这些手法如何增强作品的批判力度和艺术感染力。最后,PPT的课堂总结环节对本篇课文的主题思想进行了系统梳理。通过回顾别里科夫的形象和小说的情节,引导学生认识到沙皇专制统治下社会的压抑与禁锢,以及这种守旧思想对个人和社会的负面影响。同时,课程还鼓励学生培养追求自由、创新与开放的精神,激发学生对美好生活的热爱之情。整套PPT课件设计巧妙,既注重基础知识的传授,又兼顾思想深度的挖掘,是一份极具教学价值的资源。通过学习《装在套子里的人》,学生不仅能提升文学素养,还能在思想上受到启发,学会批判守旧思想,追求自由与创新。

-

含教案

统编语文高一下册第三单元中国建筑的特征PPT课件含教案

页数:35 | 大小:27M这是一套专为统编语文高一下册第三单元《中国建筑的特征》设计的教学 PPT 课件模板,共 35 页,系统地围绕梁思成的建筑理论展开教学。课件内容分为四个主要部分,旨在帮助学生深入理解中国建筑的独特魅力与文化价值。第一部分为“教学目标”,明确了本课的学习要求。学生需要掌握中国建筑的九大特征,理解梁思成提出的“建筑可译性”理论,并在此基础上培养文化传承的意识。通过学习,学生不仅要了解建筑的外在形式,更要深入理解其背后的文化内涵。第二部分为“教学重难点”,聚焦于“建筑可译性”理论的深层逻辑。这一理论探讨了建筑作为一种语言如何在不同文化之间进行交流与转化。同时,课件还引导学生思考传统建筑与现代建筑融合的现实问题,帮助学生理解建筑在时代变迁中的传承与发展。第三部分为“教学过程”,通过创设“文明特工队”的情境,将教学内容设计为四个递进的任务。首先,学生通过了解梁思成的生平背景,感受其对中国建筑文化的热爱与贡献;接着,分析文章结构,梳理梁思成的建筑理论体系。在“九大特征研讨”环节,课件采用“特征档案卡”的形式,系统梳理斗拱、举架等核心建筑元素,帮助学生深入理解中国建筑的独特之处。最后,在“文法隐喻破解”环节,通过将语言学概念与建筑元素进行创意连线,深化学生对建筑与语言之间关系的理解。第四部分为“作业布置”,设计为一场关于传统建筑保护与创新发展的辩论稿写作。这一任务不仅要求学生将课堂所学的理论知识转化为实践能力,还通过北京古城墙拆除等实际案例,引发学生对文化传承的深度思考。整个教学设计从理论认知到实践应用,层层递进,既系统梳理了梁思成的建筑理论体系,又通过实际案例引导学生关注文化传承的现实问题。通过这种教学模式,学生不仅能够掌握知识,更能培养对传统文化的敬畏与热爱之情。

-

含教案

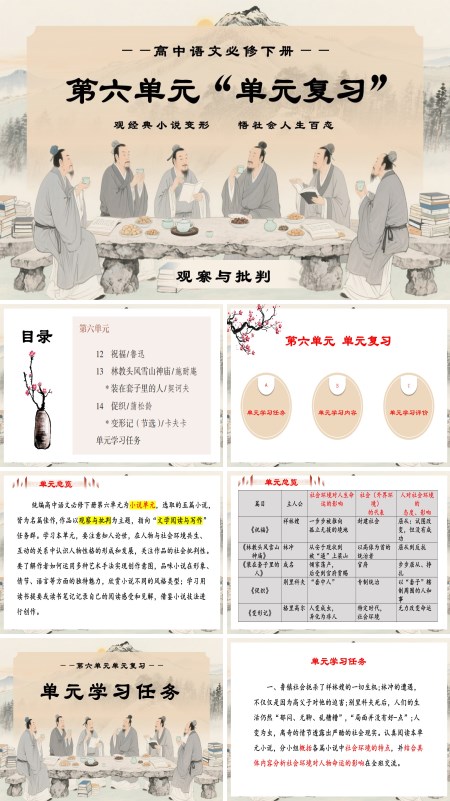

高一语文统编必修下册第六单元单元复习PPT课件知识清单

页数:50 | 大小:10M这是一套专为高一语文统编必修下册第六单元复习设计的演示文稿,共包含50张幻灯片。本节课通过系统的复习,旨在引导学生深入理解小说的主题,包括人物塑造、情节发展和环境描写等方面,并帮助学生体会作者的情感表达。这一过程不仅能够培养学生的批判性思维,还能提升他们对社会现象的洞察力。同时,通过分析小说的叙事技巧,学生的文学鉴赏能力也将得到进一步提升。演示文稿分为三个部分。第一部分为单元学习任务,内容丰富多样。该部分首先介绍了小说的表达手法,帮助学生掌握小说创作的基本技巧;其次,引导学生构建写作大纲,培养他们的写作思维;接着,通过佳作欣赏,让学生领略经典小说的魅力;最后,提供学习思路点拨,帮助学生更好地把握学习重点。第二部分为单元学习内容,聚焦于本单元的三篇经典小说。首先,深入剖析《祝福》的主旨思想,引导学生理解作品对社会底层人物的关注和批判;其次,梳理《林教头风雪山神庙》的故事情节,让学生感受情节的跌宕起伏和人物命运的悲壮;最后,对《装在套子里的人》的故事内容进行简要说明,帮助学生理解作品对人性的刻画和对社会现实的讽刺。第三部分为单元学习评价,旨在巩固学生的学习成果。该部分包括语病修改,帮助学生规范语言表达;翻译句子,提升学生的语言运用能力;以及真题回顾,让学生熟悉考试题型,增强应试能力。通过这套演示文稿的学习,学生不仅能够全面复习第六单元的小说知识,还能在深入分析和评价的过程中,提升文学素养和综合能力,为今后的语文学习打下坚实基础。

-

含教案

高二语文统编选择性必修下册《离骚》PPT课件含教案

页数:61 | 大小:19M这是一套专为高二语文统编选择性必修下册《离骚》设计的演示文稿,共包含61张幻灯片。本节课通过精心设计的教学环节,引导学生深入学习《离骚》这篇经典楚辞作品。课程伊始,教师通过播放歌曲《离骚》的精彩片段,营造出充满诗意的课堂氛围,迅速激发学生的学习兴趣,自然地引入本节课的课题。随后,教师简要介绍作者屈原及创作背景,帮助学生了解作品的生成土壤,为后续学习奠定基础。在此基础上,教师引导学生初读和再读诗歌,通过例句讲解帮助学生理解诗歌内容,感受屈原的情感世界。演示文稿分为四个部分。第一部分是教学目标,涵盖语言建构与应用、思维发展与提升以及文化传承与理解等方面。通过这些目标的设定,旨在全面提升学生的语文素养,使他们不仅能够理解诗歌的语言艺术,还能深入思考其文化内涵。第二部分是教学重难点。这一部分重点介绍了“香草美人”的象征意义,帮助学生理解屈原如何通过这些象征手法表达自己的政治理想和高尚品格。同时,分析文章的艺术手法,如浪漫主义风格、丰富的想象和奇特的比喻等,引导学生领略《离骚》的艺术魅力。第三部分是课堂学习任务。这一部分围绕了解背景知识、梳理诗歌大意、分析文章结构以及探究艺术特色等展开。通过这些任务,学生能够逐步深入文本,从宏观到微观地理解《离骚》的丰富内涵,同时提升自己的文学鉴赏能力。第四部分是作业布置。这一部分旨在巩固学生在课堂上所学的知识,通过布置相关的作业任务,鼓励学生进一步思考诗歌的内涵,拓展他们的思维能力,同时将课堂学习延伸到课外,提升学生的语文综合素养。通过这套演示文稿的学习,学生不仅能够深入理解《离骚》的语言艺术和情感内涵,还能在对屈原人生经历和创作背景的了解中,体会其伟大的爱国情怀和不屈的精神品质。同时,通过对“香草美人”象征意义的探讨,学生能够进一步提升自己的文学鉴赏能力和文化理解能力,为今后的语文学习打下坚实基础。

-

含教案

高二语文统编选择性必修下册《陈情表》PPT课件含教案

页数:40 | 大小:21M这是一套专为高二语文统编选择性必修下册《陈情表》设计的PPT,共包含40页。本节课通过精心设计的教学环节,引导学生深入理解课文的创作意图和情感内涵。课程伊始,教师通过情境导入的方式,激发学生的兴趣,帮助他们快速进入学习状态,理解《陈情表》的创作背景和意图。接着,教师要求学生初读课文,整体感知文章的思想脉络,把握文章的主旨。最后,通过引导学生精读课文内容,并以小组为单位对重点语句进行研读,学生能够深刻感受到作者李密对祖母的孝顺之心,进而培养他们的感恩之心和责任意识,从传统文化中汲取重要的精神力量。PPT分为四个部分。第一部分是疏通字词,理解文意。该部分首先对《陈情表》的段落进行逐一研读,帮助学生理解每个段落的核心内容和逻辑结构;其次,介绍段落背诵的思路,引导学生掌握背诵技巧,加深对课文的理解和记忆。第二部分是解析内容,体会情感。这一部分重点呈现了作者李密的情感表达和写作目的。通过对文中关键语句的分析,学生能够理解李密在面对皇帝征召时的矛盾心理,以及他在孝与忠之间的艰难抉择,进而体会其对祖母的深厚孝情和对家族责任的担当。第三部分是学说理艺术,析文本特色。这一部分一方面总结了《陈情表》的文本特色,如语言的质朴自然、情感的真挚动人以及说理的巧妙周密;另一方面,对课堂内容进行小结,帮助学生梳理知识要点,巩固所学内容。第四部分是家庭作业。这一部分旨在巩固学生在课堂上所学的知识,通过布置相关的作业任务,鼓励学生进一步思考课文的内涵,提升他们的文言文阅读能力和写作能力。通过这套PPT的学习,学生不仅能够深入理解《陈情表》的语言艺术和情感内涵,还能在对作者李密人生经历和创作背景的了解中,体会其独特的说理艺术和情感表达。同时,通过对课文重点语句的研读和小组讨论,学生能够进一步提升自己的文言文阅读能力和批判性思维能力,培养感恩之心和责任意识,从传统文化中汲取精神力量,为今后的语文学习打下坚实基础。

-

含教案

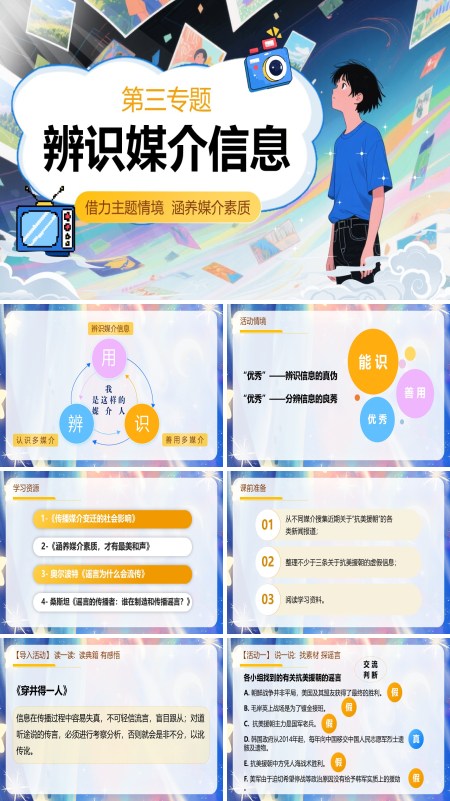

统编语文高一下册第四单元辨识媒介信息PPT课件含教案

页数:20 | 大小:22M这是一套以“借力主题情境,涵养媒介素质”为主题的辨识媒介信息学习和培训PPT课件模板,共包含20张幻灯片。在当今科技飞速发展的时代,我们的学习环境正在不断更新,学习内容也早已超越了传统课本的范畴。如今,我们更需要拓宽视野,借助生活中的实际情境来深化对知识的理解和认识。这套PPT模板通过PowerPoint软件精心设计,分为五个部分,全面介绍了辨识媒介信息的相关内容。第一部分详细讲解了如何辨别媒介信息以及如何认识和善用媒介资源。通过具体的分析和指导,帮助学习者掌握辨别信息真伪的基本方法,提升媒介素养。第二部分聚焦于活动的具体情境,通过模拟真实场景,让学习者在实践中感受媒介信息的复杂性,并学会在不同情境下运用所学知识进行判断和分析。第三部分着重介绍了学习资源的利用,引导学习者合理利用各种媒介资源,拓宽知识面,提升学习效果。第四部分则围绕课前准备和导入活动展开,通过精心设计的导入环节,激发学习者的学习兴趣,为后续的学习内容做好铺垫。第五部分列举了一些具体的新闻案例,通过分析案例中的关键词和信息来源,帮助学习者抓住重点,提升对复杂信息的分析和理解能力。通过这套PPT模板,学习者不仅能够掌握辨识媒介信息的方法和技巧,还能在实际情境中运用所学知识,提升自身的媒介素养和信息分析能力。

-

含教案

统编语文高一下册第四单元善用多媒介PPT课件含教案

页数:12 | 大小:49M这是一套专为统编版语文高一下册第四单元《善用多媒介》设计的语文学习和教育PPT课件模板,共包含12张幻灯片。随着新高考改革的推进,语文学科在考试中的分值比重逐渐增加,尤其是作文和情境写作等题型的分值比重显著提升。为了帮助学生更好地适应这一变化,提升语文写作能力,本节课将通过PPT课件的内容,引导学生学习如何利用多媒介方式来提高语文写作技能。PPT课件通过PowerPoint软件精心设计,分为四个部分,全面介绍了多媒介在语文学习中的应用。第一部分详细介绍了往年的高考真题,并通过具体的例题分析,教会学生如何从文本中获取关键信息。这一部分通过实际案例,帮助学生掌握信息提取的技巧,为写作和阅读理解打下坚实基础。第二部分聚焦于听配音评价声音信息。通过音频材料的播放和分析,引导学生关注声音信息的表达方式和情感传递,帮助学生在写作中更好地运用语言表达情感和氛围。这一部分的设计旨在培养学生的听觉感知能力和语言表达能力。第三部分是关于阅读理解题型的讲解。通过分析不同类型的阅读理解题目,引导学生掌握答题技巧和方法。这一部分不仅帮助学生提升阅读理解能力,还通过多媒介手段(如图表、图片等)辅助理解,帮助学生更好地应对高考中的阅读题型。第四部分是本堂课的最优方案评选环节。通过小组讨论和展示,让学生在实践中运用多媒介手段进行写作和表达。这一环节不仅锻炼了学生的写作能力,还培养了他们的团队合作能力和创新思维。通过这套PPT课件模板,教师能够高效地引导学生掌握多媒介在语文学习中的应用方法,帮助学生提升写作和阅读理解能力。学生不仅能够在课堂上学习到实用的写作技巧,还能通过多媒介手段丰富自己的表达方式,为高考语文的学习和备考提供有力支持。

-

含教案

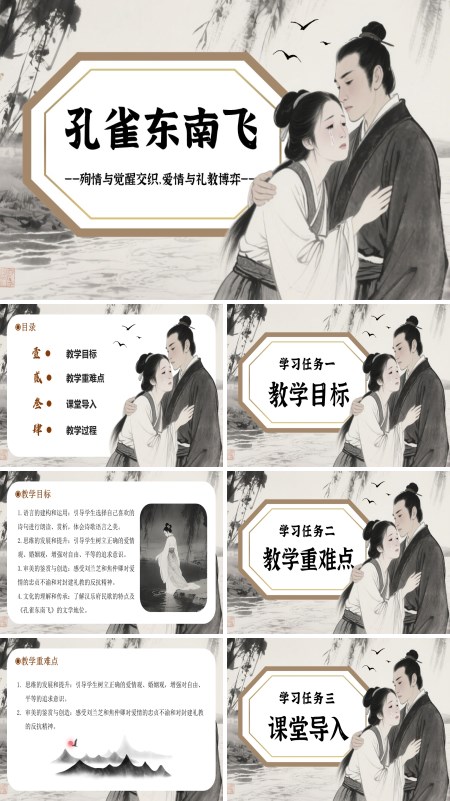

高二语文统编选择性必修下册《孔雀东南飞》PPT课件含教案

页数:52 | 大小:21M这是一套针对《孔雀东南飞》的高二语文统编选择性必修下册教学演示文稿,共包含52页。在本堂课中,教师综合运用了讲授法、情境教学法和小组讨论法等多种教学手段,旨在帮助学生深入理解诗歌内容,掌握重点字词和特殊句式,梳理故事情节,并掌握诗歌的表现手法。通过引导学生分析诗歌中的对话和行动描写,学生不仅能提升分析叙述性诗歌的能力,还能培养文学鉴赏能力。这份PPT分为四个部分。第一部分是“教学目标”,明确了学生在本课中应达成的学习目标。首先,学生需要学会建构和运用语言,提升语言表达能力;其次,通过学习诗歌的结构和表现手法,发展语文思维能力;最后,通过对经典文学作品的学习,进一步理解和传承中华优秀传统文化。第二部分是“教学重难点”,聚焦于本课的核心内容。重点在于培养学生对诗歌的审美鉴赏能力,以及通过对话和行动描写分析人物性格和情感的能力。难点在于引导学生如何通过诗歌的细节描写,深入理解古代社会的伦理观念和人性特点,从而提升思维的深度和广度。第三部分是“课堂导入”,通过展示与《孔雀东南飞》相关的热门话题,如爱情与婚姻、家庭与社会等,激发学生的兴趣和思考。同时,通过情境呈现,引导学生快速进入课堂主题,为后续的学习做好铺垫。第四部分是“教学过程”,包括课堂任务和拓展思考。课堂任务设计了多种互动环节,如小组讨论、角色扮演等,让学生在合作中深入理解诗歌内容。拓展思考部分则引导学生将诗歌内容与现实生活相联系,思考其在当代社会的意义和价值。通过这样的教学设计,学生不仅能够深入理解《孔雀东南飞》这篇经典诗歌,还能在语言、思维和文化传承等方面获得全面提升。

-

含教案

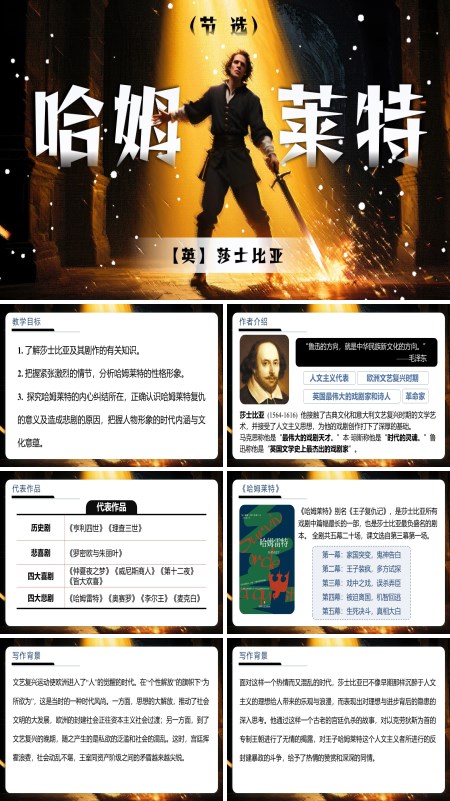

高一语文统编必修下册《哈姆莱特(节选)》PPT课件含教案

页数:30 | 大小:13M本套演示文稿围绕高一统语文编必修下册的《哈姆雷特(节选)》展开,包含30张幻灯片,旨在通过精心设计的教学环节,引导学生深入理解这部莎士比亚经典戏剧作品,培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。在课堂导入环节,教师通过呈现《哈姆雷特》中的经典台词,如“生存还是毁灭,这是一个值得思考的问题”,迅速激发学生的学习兴趣,引发他们对剧中人物内心世界的思考,从而自然地引入课堂主题。这种导入方式不仅能够吸引学生的注意力,还能让他们在课堂伊始就感受到莎士比亚戏剧语言的深邃与魅力。接下来的教学过程分为四个部分。第一部分是学习目标,该模板首先对莎士比亚及其著作进行展示,帮助学生了解这位伟大剧作家在世界文学史上的重要地位以及他的创作成就。随后,通过梳理《哈姆雷特》的故事情节,引导学生把握剧本的主要剧情发展,为深入分析人物形象和矛盾冲突奠定基础。最后,呈现作品的内涵和意蕴,引导学生思考莎士比亚通过这部作品所传达的深刻思想,如对人性、权力、复仇等问题的探讨。第二部分是作者介绍,这一部分首先介绍莎士比亚的身份地位,强调他在文艺复兴时期的重要作用以及对后世文学创作的深远影响。接着,展示莎士比亚的代表作品,如《罗密欧与朱丽叶》《奥赛罗》等,让学生对他的创作风格和主题有更全面的了解。最后,对《哈姆雷特》的写作背景进行简要说明,帮助学生理解剧中人物和情节背后的历史文化因素,从而更好地把握作品的思想内涵。第三部分是人物形象分析,这一部分聚焦于剧中几个关键人物:国王、王后和雷欧提斯。通过对这些人物的言行、心理活动以及他们在剧情中的作用进行深入剖析,引导学生理解他们的性格特点和动机。例如,国王的虚伪与残忍、王后的软弱与矛盾、雷欧提斯的复仇心理等,都是分析的重点。通过人物形象分析,学生不仅能够更深入地理解剧本的情节发展,还能体会到莎士比亚戏剧中复杂的人物关系和人性的多面性。第四部分是课堂总结和拓展延伸。在课堂总结环节,教师带领学生回顾本节课的学习内容,包括故事情节、人物形象、矛盾冲突以及作品的内涵等,帮助学生巩固所学知识,加深对《哈姆雷特》的理解。在拓展延伸环节,教师可以引导学生思考《哈姆雷特》在现代社会的意义,鼓励他们将剧中的人物和主题与现实生活联系起来,发表自己的见解。此外,还可以推荐一些与莎士比亚相关的影视作品或文学作品,拓宽学生的阅读视野,进一步激发他们对经典文学的兴趣。通过本套演示文稿的教学设计,学生不仅能够深入理解《哈姆雷特(节选)》的剧情和人物形象,还能体会到莎士比亚戏剧独特的艺术魅力,培养他们的文学鉴赏能力和批判性思维能力,同时引导他们关注人性、社会和道德等永恒的主题,提升他们的综合素养。

-

含教案

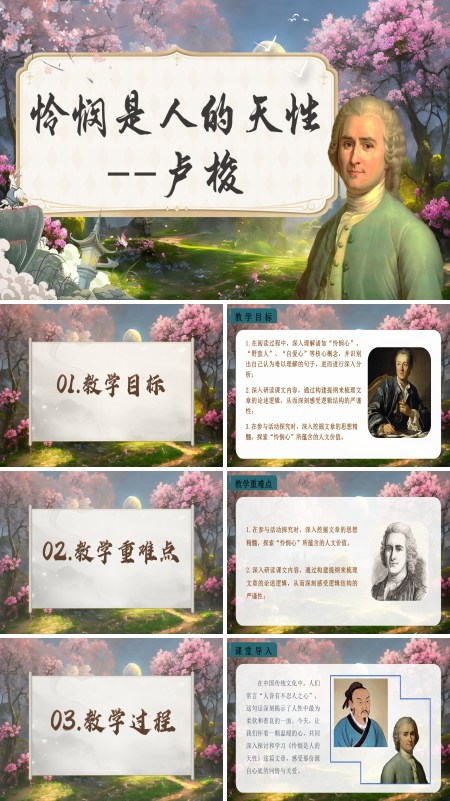

统编语文高二必修怜悯是人的天性PPT课件含教案

页数:25 | 大小:25M这是一套专为统编版语文高二必修《怜悯是人的天性》设计的演示文稿,共包含25张幻灯片。本节课教师通过精心设计的教学流程,引导学生深入理解卢梭的哲学思想和文章的论证逻辑,培养学生的阅读理解能力和批判性思维。演示文稿结构第一部分:教学目标目标一:了解卢梭的生平及其思想背景,理解文章的写作目的。目标二:掌握文章的写作结构和主要内容,梳理文章的论证思路。目标三:学习文章中运用的论证方法,如对比论证、举例论证等,提高学生的阅读理解能力。第二部分:教学重难点教学重点:理解文章的核心观点“怜悯是人的天性”,并分析其在文章中的具体体现。掌握文章的写作结构和主要内容,梳理文章的论证思路。教学难点:理解卢梭的哲学思想,特别是关于人性本善的观点。分析文章的逻辑结构,学习文章的论证方法。文章思想精华:介绍卢梭的核心思想,特别是“怜悯是人的天性”这一观点的哲学意义。第三部分:教学过程课堂导入:通过引用卢梭的名句“怜悯是人的天性”导入新课,激发学生的学习兴趣。提问学生对“怜悯”的理解,引导学生思考卢梭的观点。学习任务一:初步研读课文:要求学生快速阅读课文,回答问题,掌握文章的写作结构和主要内容。引导学生梳理文章的层次,理解每一段的主要内容。学习任务二:分析核心观点:引导学生找出文章的核心观点“怜悯是人的天性”,并分析其在文章中的具体体现。通过小组讨论,分析卢梭如何论证这一观点。学习任务三:探讨论证方法:分析文章中运用的论证方法,如对比论证、举例论证等。通过具体语句,探讨这些论证方法在表达卢梭观点中的作用。学习任务四:总结文章逻辑结构:引导学生总结文章的逻辑结构,理解文章的论证思路。通过思维导图等形式,帮助学生梳理文章的层次和逻辑关系。第四部分:课堂总结总结核心观点:再次强调文章的核心观点“怜悯是人的天性”,并回顾卢梭的论证过程。总结论证方法:总结文章中运用的论证方法及其作用,帮助学生巩固所学知识。情感升华:引导学生思考“怜悯”在现实生活中的意义,培养学生的同情心和责任感。第五部分:课后作业作业一:写一篇短文,分析卢梭“怜悯是人的天性”这一观点的哲学意义。作业二:选择文章中你最喜欢的一段,进行朗读练习,并写一篇200字左右的赏析短文,分析其语言特色。作业三:阅读卢梭的其他著作,如《社会契约论》,比较其与《怜悯是人的天性》在思想上的异同。通过这套演示文稿,学生不仅能够系统地学习《怜悯是人的天性》这篇文章,还能通过多种教学方法和课堂任务,提升他们的阅读理解能力和批判性思维能力。同时,课后作业的设计也有助于学生巩固所学内容,进一步深化对文章的理解。

-

含教案

统编语文高二必修实践是检验真理的唯一标准PPT课件含教案

页数:34 | 大小:10M这是一套专为统编版语文高二必修《实践是检验真理的唯一标准》设计的演示文稿,共包含34张幻灯片。通过本节课的学习,学生能够深入理解文章的严谨性和逻辑性,感受到文本的语言风格和表达效果。通过诵读课文并探究重点语句和哲学概念,学生不仅能领会文章的主旨大意,还能提升人文精神,准确把握课文的深刻内涵。演示文稿结构第一部分:学习目标目标一:了解文章的写作背景,理解其在历史上的重要意义。目标二:掌握文章的论证思路,梳理文章的逻辑结构。目标三:学习文章的论证技巧,如举例论证、因果论证等,提升逻辑思维能力。目标四:体会文章的语言风格,感受其严谨性和逻辑性,提升语言表达能力。第二部分:学习重难点学习重点:掌握文章的论证思路,理解文章如何通过逻辑推理和事实论证来支持观点。学习文章的论证技巧,特别是如何运用具体事例和理论依据来增强说服力。学习难点:深入理解文章中涉及的哲学概念,如“真理”“实践”“检验”等。领会文章的主旨大意,理解“实践是检验真理的唯一标准”这一论断的深刻内涵。第三部分:教学过程课堂导入:通过引用与“实践”相关的名言或典故导入新课,激发学生的学习兴趣。提出问题,引导学生思考“什么是真理”“如何检验真理”等问题。学习任务一:背景介绍:介绍文章的写作背景,帮助学生理解文章的时代背景和历史意义。学习任务二:论证思路梳理:引导学生梳理文章的论证思路,明确文章的逻辑结构。通过图表或思维导图的形式,帮助学生更好地理解文章的层次和逻辑关系。学习任务三:论证技巧学习:分析文章中运用的论证技巧,如举例论证、因果论证等。通过具体段落的分析,学习如何运用这些技巧来支持观点。学习任务四:重点语句探究:引导学生探究文章中的重点语句和哲学概念,如“实践是检验真理的唯一标准”。通过小组讨论和教师讲解,帮助学生理解这些语句的深刻内涵。学习任务五:语言风格体会:体会文章的语言风格,感受其严谨性和逻辑性。通过朗读和赏析,提升学生的语言表达能力。第四部分:教学总结总结论证思路:再次梳理文章的论证思路,明确文章的逻辑结构。总结论证技巧:总结文章中运用的论证技巧及其作用,帮助学生巩固所学知识。总结语句含义:总结文章中重点语句的两层含义,帮助学生深入理解文章的主旨大意。情感升华:引导学生思考“实践是检验真理的唯一标准”这一论断在现实生活中的意义,提升学生的人文精神。第五部分:拓展思考拓展阅读:推荐学生阅读与“实践”和“真理”相关的哲学著作,如《辩证唯物主义和历史唯物主义》等。实践活动:组织学生开展实践活动,如小组讨论、辩论赛等,围绕“实践与真理”的主题展开讨论,培养学生的思辨能力和表达能力。课后思考:布置课后思考题,引导学生结合实际生活,思考如何在实践中检验真理。通过这套演示文稿,学生不仅能够系统地学习《实践是检验真理的唯一标准》这篇文章,还能通过多种教学方法和学习任务,提升他们的逻辑思维能力、语言表达能力和思辨能力。同时,拓展思考部分的设计也有助于学生进一步深化对文章的理解,培养他们的实践能力和创新精神。

-

含教案

统编语文高二必修为了忘却的记念PPT课件含教案

页数:49 | 大小:15M这是一套专为统编语文高二必修课文《为了忘却的记念》设计的PPT课件模板,共包含49页幻灯片。该课件通过四个核心部分,系统地引导学生从历史背景到文本细读,再到人物形象的深入剖析,全面理解这篇经典纪念散文的文学价值与精神力量。PPT课件结构第一部分:背景导入情境创设:通过展示烈士遗书,创设情境,引导学生感受历史的沉重与烈士的英勇。烈士生平:详细介绍左联五烈士的生平事迹,帮助学生了解他们的革命精神和贡献。历史背景:介绍国民党文化“围剿”的历史背景,揭示当时的社会环境和政治形势。第二部分:文本解析文章结构梳理:以五部分结构梳理文章脉络,帮助学生理解文章的整体布局。“曲笔”艺术分析:重点分析鲁迅在文中运用的“曲笔”艺术,探讨其在表达复杂情感时的独特作用。辩证关系探讨:深入探讨“忘却”与“记念”的辩证关系,理解鲁迅在文中所表达的深刻思想。第三部分:人物分析典型事件分析:通过典型事件刻画白莽的勤奋执着和柔石的“硬气迂拙”,展现他们的革命形象。历史人物关联:将白莽和柔石与历史人物方孝孺等进行对比,深化学生对人物形象的理解。人物精神内涵:分析人物的精神内涵,理解他们在革命中的坚定信念和不屈精神。第四部分:情感探究关键语句解读:通过解读“天气愈冷了”“原来如此”等关键语句,剖析鲁迅对青年的爱护之情。复杂情感剖析:分析鲁迅在文中交织的悲愤、自责与战斗决心等复杂情感,理解他的内心世界。象征手法探讨:通过“夜正长,路也正长”的象征手法,揭示鲁迅对革命的坚定信念和对未来的希望。教学目标知识与能力:了解左联五烈士的生平事迹和国民党文化“围剿”的历史背景,理解文章的时代意义。掌握文章的结构和脉络,理解“曲笔”艺术和“忘却”与“记念”的辩证关系。过程与方法:通过文本细读和历史语境结合,引导学生深入理解文章的文学价值和精神力量。通过人物事件分析、语言特色解读和情感脉络梳理,帮助学生立体呈现文章的内涵。情感态度与价值观:通过学习《为了忘却的记念》,感受鲁迅对青年的爱护之情,理解他的复杂情感。培养学生对革命先烈的敬仰之情,引导他们思考革命精神的传承和发扬。教学重难点教学重点:通过烈士遗书创设情境,介绍左联五烈士生平及历史背景,帮助学生理解文章的时代意义。以五部分结构梳理文章脉络,重点分析“曲笔”艺术和“忘却”与“记念”的辩证关系。教学难点:通过典型事件刻画白莽和柔石的革命形象,关联历史人物深化理解。通过关键语句解读鲁迅的复杂情感,理解“夜正长,路也正长”的象征意义。通过这套PPT课件,学生能够系统地学习《为了忘却的记念》这篇经典纪念散文,不仅能够理解作品的文学价值和社会意义,还能通过多维度的解读,深入体会鲁迅的情感世界和革命信念。

-

含教案

统编语文高二必修致大海、自己之歌联读PPT课件含教案

页数:25 | 大小:11M这是一套专为统编版语文高二必修课文《致大海》和《自己之歌》联读设计的演示文稿,共包含25张幻灯片。本节课通过播放视频、介绍作者生平及其代表作品,引导学生初步了解两首诗歌的创作动机,激发学生的学习兴趣。通过反复朗读、小组讨论和合作探究等课堂活动,学生不仅能够感受诗歌的韵律美和情感美,还能掌握诗歌的结构和主题,培养诗歌理解能力和鉴赏能力。PPT课件结构第一部分:学习目标诗歌内涵:学习两首诗歌的内涵,理解诗歌所表达的思想和情感。意象特点:分析诗歌中的意象特点,理解意象在表达情感中的作用。第二部分:课堂导入诗歌朗读视频:播放诗歌朗读视频,帮助学生初步感受诗歌的韵律美和情感美。作者介绍:普希金:介绍普希金的生平及其代表作品,帮助学生了解其文学成就。惠特曼:介绍惠特曼的生平及其代表作品,帮助学生理解其创作风格。作品背景:简要说明两首诗歌的写作背景,帮助学生理解创作动机。第三部分:梳理意象探诗情意象分析:《致大海》:分析诗歌中的意象,如大海、自由、风暴等,理解其象征意义。《自己之歌》:分析诗歌中的意象,如“我”、自然、民主等,理解其象征意义。情感表达:《致大海》:探讨诗人对自由的向往和对大海的热爱。《自己之歌》:探讨诗人对自我的肯定和对民主精神的歌颂。第四部分:课堂总结写作手法:《致大海》:总结诗歌所采用的写作手法,如拟人、比喻等。《自己之歌》:总结诗歌所采用的写作手法,如自由体诗、排比等。情感表达:《致大海》:总结诗人对自由的向往和对大海的热爱。《自己之歌》:总结诗人对自我的肯定和对民主精神的歌颂。第五部分:拓展延伸和作业布置拓展延伸:引入其他相关诗歌或文学作品,帮助学生拓宽视野。引导学生思考两首诗歌在情感表达和意象运用上的异同。作业布置:要求学生写一篇短文,分析两首诗歌的意象和情感表达,字数不少于300字。要求学生背诵两首诗歌中的精彩段落。教学目标知识与能力:了解普希金和惠特曼的生平及其代表作品,理解两首诗歌的创作背景。掌握诗歌的结构和主题,理解诗歌中的意象及其象征意义。过程与方法:通过反复朗读,感受诗歌的韵律美和情感美。通过小组讨论和合作探究,分析诗歌中的意象和情感表达。情感态度与价值观:通过学习《致大海》和《自己之歌》,感受诗歌中的情感美,培养学生的诗歌鉴赏能力。引导学生体会诗歌中的情感表达,提升学生的审美能力和文学鉴赏能力。教学重难点教学重点:通过朗读和讨论,帮助学生理解诗歌的结构和主题。通过意象分析,帮助学生理解诗歌中的情感表达。教学难点:通过写作手法的分析,帮助学生理解诗歌的深层含义。引导学生体会诗歌中的情感变化,感受诗歌的韵律美。通过这套PPT课件,学生能够系统地学习《致大海》和《自己之歌》这两首经典诗歌,不仅能够理解诗歌的语言美和情感美,还能通过多维度的解读,深入体会诗歌的文学价值和思想内涵。

-

含讲稿

党的19届五中全会提出统筹建设更高水平的平安中国ppt

页数:22 | 大小:14M这个PPT主要分为三个部分。PPT的第一个部分向我们介绍的是正确认识平安中国建设所取得的显著成效有哪些。第二个部分向我们介绍的是通过总结平安中国建设过程当中的基本经验,对过去未来一年当中如何进行推进更高层次的平安中国建设进行启迪。第三个部分向我们介绍的是如何深入推进新时代更高水平的中平安中国建设,包括努力建设统筹层次更高的平安中国、效能更高的平安中国,以及让人民更满意的平安中国。

-

含教案

高一语文统编必修下册《谏太宗十思疏》PPT课件含教案

页数:51 | 大小:7M以下是一套关于《谏太宗十思疏》的高一语文统编必修下册教学演示文稿的介绍。本演示文稿共包含 51 张幻灯片,旨在通过多种教学手段,帮助学生深入理解这篇经典文言文,提升他们的文言文学习能力和思辨能力。在本堂课的教学中,教师首先通过反复朗读课文的方式,引导学生感受文言文的韵律之美。通过多次朗读,学生不仅能够准确背诵这篇文言文,还能在诵读过程中逐步掌握文中的重点实词、虚词以及特殊句式。这种以读促学的方式,能够帮助学生在语感的培养中夯实文言文基础知识,为深入理解文本奠定坚实基础。此外,教师还注重引导学生对文章中的论证方法进行分析和运用。通过详细讲解比喻论证、对比论证等多种论证方法,学生能够清晰地体会到不同论证方法在文本中的作用。这种分析不仅能够帮助学生更好地理解文本内容,还能培养他们的自主学习能力,提升他们对文本的深度理解能力。通过这种方式,学生能够在学习经典文言文的同时,掌握思辨性阅读的方法,为今后的语文学习提供有力支持。这份演示文稿由五个部分构成。第一部分是“认识作者”。在这一部分,教师首先对魏征的身份和个人经历进行详细介绍,帮助学生了解这位杰出政治家和文学家的生平事迹。接着,教师展示了作品的创作背景,让学生明白这篇文章是在怎样的历史情境下诞生的。最后,教师对作品的文体特点进行介绍,帮助学生从宏观上把握文本的结构和风格。第二部分是“文意解析”。这一部分是教学的核心环节,教师对课文进行了分段讲解,详细梳理了每一段的重点知识。通过逐段分析,学生能够更好地理解文章的主旨和内容,同时也能掌握文言文的翻译技巧和重点词句的用法。这种分段讲解的方式,能够帮助学生逐步深入文本,避免因文言文的晦涩难懂而产生学习障碍。第三部分是“谏政艺术”。这一部分主要聚焦于文章的论证语言、论证方法和论证思路。教师通过深入分析,引导学生体会魏征在文中运用的比喻论证、对比论证等方法的精妙之处。同时,教师还对文章的论证思路进行了梳理,帮助学生理解魏征是如何层层递进地阐述自己的观点的。通过这一部分的学习,学生不仅能够学习到写作技巧,还能提升自己的逻辑思维能力。第四部分是“谏政之因”。在这一部分,教师引导学生分析魏征上疏的背景和动机。通过探讨唐太宗在贞观时期的政治举措和潜在问题,学生能够更好地理解魏征上疏的针对性和重要性。这一部分的学习能够帮助学生从历史和政治的角度深入思考文本,提升他们的历史思维和批判性思维能力。第五部分是“谏言新编”。这一部分主要是对本堂课知识的总结和拓展延伸。教师通过回顾本节课的重点内容,帮助学生巩固所学知识。同时,教师还引导学生对魏征的谏言进行现代解读,鼓励学生思考如何将古代的治国理念与现代社会相结合。这种拓展延伸能够帮助学生将所学知识与实际生活相联系,提升他们的综合素养。通过这样一套精心设计的演示文稿,教师能够有效地引导学生深入学习《谏太宗十思疏》这篇经典文言文。学生不仅能够掌握文言文的基础知识,还能提升对文本的理解能力和思辨能力。这种教学设计能够帮助学生在学习经典的同时,培养他们的综合素质,为他们的语文学习和未来发展提供有力支持。

-

含教案

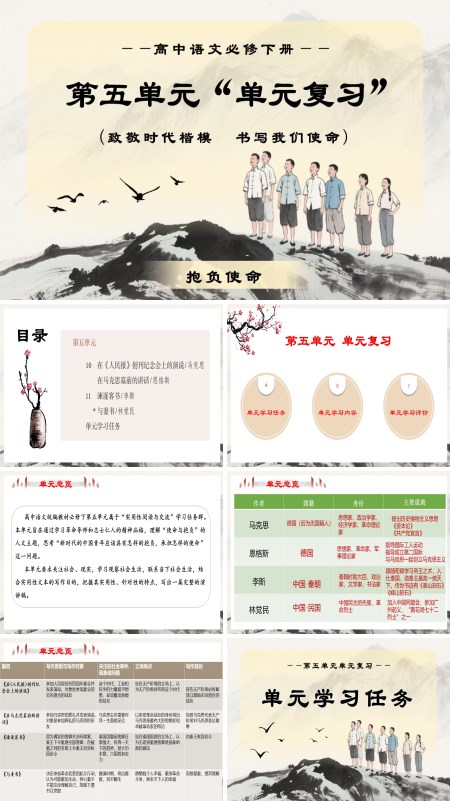

高一语文统编必修下册第五单元单元复习PPT课件含知识清单

页数:51 | 大小:7M这是一套专为高一语文统编必修下册第五单元复习设计的PPT,共包含51页内容。本节课的核心目标是引导学生深入细读文本并展开研讨,同时借助小组合作的方式,梳理文章内容与结构,从而深刻感受作品所蕴含的深层意蕴。在这一过程中,学生还将通过掌握课文的文体特点,进一步体会到文章的实用性和针对性,以及作者在态度、表达方式和叙述策略等方面的差异,从而全方位加深对文章的理解。整套PPT由三个主要部分构成。第一部分为单元学习任务。该部分首先呈现单元总览,涵盖作者的姓名、国籍、身份以及主要成就等内容,帮助学生对作者背景有清晰的认识。接着,对作品的写作目的进行详细解读,让学生明白作者的创作意图。最后,分析作品的写作原因和对象,进一步揭示文本的创作背景和针对性。第二部分是单元学习内容。这一部分聚焦于本单元的三篇核心课文,分别是《在马克思墓前的讲话》《谏逐客书》和《与妻书》。通过对这三篇经典文本的深入剖析,学生能够从不同文体和主题中汲取知识,提升文学素养和分析能力。第三部分为单元学习评价。这一部分旨在检验学生的学习效果。一方面,呈现随堂检测题型,帮助学生巩固所学知识,及时发现薄弱环节;另一方面,展示真题回顾,让学生熟悉考试题型和命题思路,增强应试能力。通过这套PPT的系统学习,学生不仅能够全面复习第五单元的知识点,还能在细读文本、小组合作与评价反馈的过程中,提升语文综合素养,为今后的学习奠定坚实基础。

-

含教案

高二语文统编选择性必修下册《秦腔》PPT课件含教案

页数:37 | 大小:31M这是一套专为高二语文统编选择性必修下册《秦腔》一课设计的PPT,共37页。本节课通过自主阅读与小组讨论相结合的方式,引导学生梳理文章内容,深入分析和探究文本,从而理解课文独特的语言风格,提升学生的语言鉴赏能力。同时,为了帮助学生更好地把握课文背后所蕴含的深刻内涵,教师通过呈现秦腔的地域文化和民俗风情,使学生能够深刻体会到作者对家乡文化的深厚情感,进而激发他们对传统文化的传承意识。PPT分为四个部分。第一部分是课堂导入。该部分首先介绍《秦腔》一文的文化意义,强调其在传承和弘扬地方文化中的重要作用;接着播放一段秦腔视频,让学生直观感受秦腔的艺术魅力;最后介绍秦腔的唱腔特点,为后续学习奠定基础。第二部分是作者简介。这一部分详细介绍了贾平凹的生平经历和创作成就,帮助学生了解作者的文学风格及其在当代文学中的地位。通过介绍贾平凹的成长背景和创作历程,学生能够更好地理解其作品中所蕴含的情感与思想。第三部分是作品写作背景。这一部分一方面介绍贾平凹的出生背景,包括他的家乡文化环境和成长经历;另一方面,分析《秦腔》的现实意义,探讨作品如何通过描写秦腔艺术来反映地域文化特色和社会变迁,以及作者对传统文化的深刻思考和情感寄托。第四部分是文本内容分析。这一部分围绕秦地、秦腔、秦人的特点展开,通过深入解读文本,引导学生理解秦地的地理与文化环境、秦腔的艺术特色以及秦人独特的精神风貌。通过对这三者的分析,学生能够更全面地把握《秦腔》一文的内涵,理解作者如何通过秦腔这一艺术形式,展现对家乡的热爱和对传统文化的坚守。通过这套PPT的学习,学生不仅能深入理解《秦腔》一文的独特魅力,还能在文化传承与情感共鸣中,提升对传统文化的认同感和责任感,为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献自己的力量。